書物における「データ還元主義」の錯誤

先日、友人と交わした「LINE」でのやり取りをご紹介する。それ自体は、ごく短いものだ。

友人が送ってきた、記事リンク「"玉袋筋太郎、「古本の売り時」騒動で持論 「大手では買わないようにしている」ワケ"」に関して、「ブツとしての本」好きの立場から、「本は中身だ」という立場について、批判的に語り合ったものである。

---------------------------------------------------------------

(2022年1月22日収録)

https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2022/01/21/kiji/20220121s00041000579000c.html

『 玉袋筋太郎、「古本の売り時」騒動で持論 「大手では買わないようにしている」ワケ

[ 2022年1月21日 22:25 ]

お笑いコンビ「浅草キッド」の玉袋筋太郎(54)が21日放送のTOKYO MX「バラいろダンディ」(月~金曜後9・00)に出演し、大手の古本販売店に苦言を呈す場面があった。

番組では、17日放送のNHK「あさイチ」の「知ってます?いまどきリユース」というコーナーについて取り上げた。そこでは、家具や家電、本や洋服などを中古品店やフリマアプリで高く売るテクニックや、不用品をうまく手放す方法などを紹介していた。

この番組の内容を受けてか、同日に作家の水野良氏はツイッターで「NHKの朝の番組で小説や漫画の『売り時』なるものを『解説』していて怒りを覚えた。消費者にとってのお得情報かもしれないが、作家と出版社にとっては最悪の利益妨害を推奨していたからだ」と、持論を展開。この投稿に様々な意見が寄せられている。

この件について、玉袋は「俺は大手の古本屋とかでは買わないようにしてるのよ。大手はさ、買い叩くじゃない。作品の価値とかなく100円とか10円とかでさ」と苦言を呈す。「いくら新しくても、売れた本だけとかさ。昔からあった古本屋さんとかの『プレミア本』とみたいなものは無くなっちゃったよね」と、話していた。』

友人「売り時ねぇ。。。」

私「売れてる本を早く買って、すぐに読んで、即売れば、高く引き取ってもらえる、って理屈でしょうね。

そうなると、作家は、ますます新刊を買ってもらいにくくなる。すぐにブックオフとかに並ぶんだから。」

友人「ですね。いま、そうなってます。新古書店は高値買取りセールとかでベストセラーを買ってます。」

私「すぐに手放していいような、何の愛着も湧かないような本は、そもそも読む価値もない。」

友人「そうなんですがねえ\(//∇//)\」

友人「永遠という幻影を夢見させてくれないとねぇ。。。」

私「昔の人は言いました。「損して得とれ」」

私「時間潰しに本を読む段階で、その人の人生ののものが無駄。」

友人「いまはなんでもデータに還元できると思ってるから」

友人「だから装幀とか紙質とか函とか帯が意味が出てくるとおもうのです。」

私「そうですね。

でも、それ(※ データ還元主義)は「お前自身がデータに過ぎないってことだよ」ってことなんですがね。」

私「身体性を欠いたら、人間は生きている意味がない。本だって同じ。」

友人「御意(^^)」

私「同じ遺伝子を持つ人間を、複製して作ったら、古い方のオリジナルはいらない、ということになる。「あなたは最早存在価値のないゴミです」となる。」

○ ○ ○

---------------------------------------------------------------

ここでは、友人との気の置けないやり取りゆえの気楽さから、冗談めかして、やや極端な議論を展開しているが、基本的には、私の本音である。

無論、私だって「本は中身が大切」だと考えている。だが、いわばそれは「当たり前の話」であり「大前提」でしかない。つまり、本とは「中身が面白く」かつ「ブツとしての魅力を持つ」べきだし、読書家は「そこまで楽しめる感性」の涵養が、本の未来のためにも望ましい、ということだ。

言い換えれば、「美しい本」の魅力がわからない者は、「読書好き」ではあっても「本好き」ではないし、「本の味方」でもない、ということである。

私たちは、このやり取りの中で「データ還元主義」と「身体性の重視」という議論をしている。

例えば、人間を「心身二元論=霊肉二元論」的に捉えて、「心=霊」が主であり「身=肉」は従だとするような「精神主義=霊性主義」的な考え方は間違っており、それらは人間の実存というものを、あまりにも観念的に捉えすぎている。

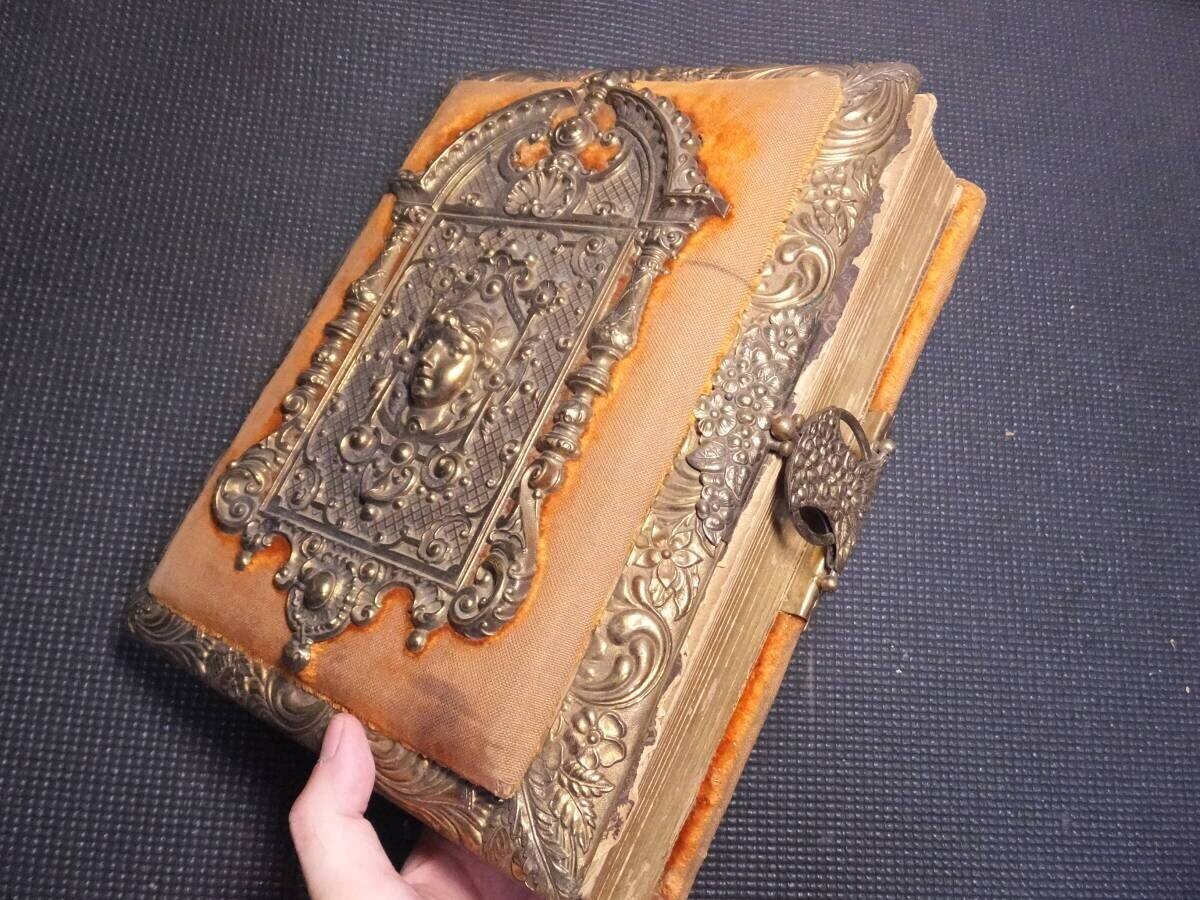

(豪華な装丁の聖書。まるで「受肉した神=イエス」である)

そして、そうした「観念的な錯誤」と同様、本についても「テキスト(中身)」と「書籍(形態)」を分けて考えるのは、便宜的には必要なことではあれ、一定の「錯誤的な見落とし」を伴うものだということを、ここで示唆している。

つまり、同じ「テキスト」であっても、「器=形態」が変われば、「味わい」も変わる、という当たり前な話の再確認だ。

比較的わかりやすい例をひとつ紹介しておこう。それは「絵と額縁」の関係である。

どんなに素晴らしい絵(中身)であっても、合わない額縁に収められていたら台無しだ。また、額縁のない絵というのは、その世界観が完結しきらない不完全性を伴う。

一方、絵(作品)に合った額縁に収められると、絵は、額縁の無かった時には発し得なかった魅力を輝かせて、額縁の無い「絵そのもの」に倍する魅力を発しはじめる。つまり「絵と額縁」は、一体のものなのである。

一一そしてこれは、絵画愛好家には、常識に類する「事実」なのだ。

また、しごく俗っぽい例を挙げれば、「馬子にも衣装」という事実がある。

例えば、「顔貌」としては「どこにでもいるお爺さん」であっても、「ローマ法王の衣装」を身につけて、それらしく澄ましていれば、多くの人は、彼を「ありがたい法王さま」のように誤認するだろう。衣装によって彼は、偽物のオーラを(見る者の「偏見」として)発しはじめるのである。

つまり、「中身」が優れていればいるほど、それを収める「器」は相応に立派なものあるべきであり、そうでないものは、それ相応の「器」でかまわない、ということである。

そしてさらに言えば、「貧相な器」で十分な「中身=テキスト」などは、最初から読む価値はなく、そもそもそこでは「器」を問題にする必要もない。重要なのは、「優れた作品=中身」には「優れた器」が与えられるべきだ、ということなのである。

しかし、現実としては、「優れた中身に貧相な装い」「粗末な中身に不相応に豪華な装い」といった「不整合」が、世にはあふれている。だからこそ、そんな時に必要なのは、「器」に惑わされない「目利き」の力なのだ。

例えば「今は〈異常論文〉というのが流行っているよ」などと「電通文学」的に宣伝されると、「原発安全神話」と同様に、すっかりそれに乗せられてしまうというのではなく、「器」に惑わされないで「中身」を冷徹に評価できる、例外的な目の必要性である。

そして、「中身」に対する適切な評価ができれば、おのずと「優れた中身に貧相な装い」「お粗末な中身に不相応に豪華な装い」という「不整合」状況が歓迎すべきものではないと感じられるし、「優れた中身に相応に優れた装いを」あるいは「お粗末な中身にそれなりの装いを」ということにもなるだろう。

これは、「美の擁護者」ならば、当然の要求ではないだろうか。

そんなわけで、私は「中身」と「器」は切り離して考えるべきではない、と考える。「中身」に価値があればこそ、なおさらそれは、優れた「器」を盛られてしかるべきなのだ。

だから、「本は中身だ」などという、わかりきったことを、さも「ひとかどの読み手」ぶって言うような人は、実のところ「中身は無いが、言うことだけは一人前」と「不整合的存在=見掛け倒し=頭の空っぽな饒舌」でしかないのである。

「人間」でも「本」でも、頭の悪い「データ還元主義」を採用すると、まずは「身体性」を損ない、ついには「データ」そのものを見失うだろう。その意味で、「器」は決して軽んじてはならないものなのである。

ここでの友人とのやりとりには、以上のような意味合いが込められている。

(2022年1月27日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○