高橋一清 『芥川賞 直木賞 秘話』 : 「井の中の蛙、 大海を知らず」

書評:高橋一清『芥川賞直木賞秘話』(青志社)

出版関係の仕事をしている友人と、ときどき「できの悪い編集者」の話になることがある。

彼が話すのは「こんなこともできない。あんなこともしない」というような、主に「イマドキの編集者」の話なのだが、出版関係者ではない私は、世間一般の経験から推して、そういうことの根底にあるのは「編集者本人の、自分自身についての勘違い」にあるのではないかと指摘するのが、そうした際の常である。

編集者というのは、出版という知的労働の現場にあって、作家たちをリードする存在であり、そのせいで作家たちから、(心からのものかどうかは別にして)一定の敬意を払われる存在であろう。

そのために、よほどしっかりした人でないと、自分が、作家と同等か、それ以上の「芸術的センスの持ち主」だなどという勘違いをしがちなのではないだろうか。

言うまでもなく、編集者というのは「芸術的センス」を買われて雇われたわけではない。もちろん、中にはそういう才能のある人もいるだろうが、採用に当たって問われるのは「書籍作りのサラリーマン」として、真っ当に仕事をこなすだけの、常識的な能力と情熱を持っているかどうかであって、もとより「芸術的才能」など、採用試験でわかるようなものではないのである。

したがって、編集者が作家をリードするかたちになるのは、あくまでも「書籍制作」という労働の現場における「役割分担」上のものであり、決して、編集者の方が作家よりも「有能」なわけでも「偉い」わけでも、ましてや「芸術鑑賞能力が高い」からでもないというのは、語るも愚かな事実であろう。

しかしながら、それでも「勘違い」をするというのが、愚かで凡庸な人間の常。わかりやすい例で言えば、会社の上司が、部下に対して「人生訓」を説くときなどの「私の方が、部下よりも人間的に優れているからこそ、指導的な立場にもあるのだ」といった誤った自己認識が、それだ。

たしかに、人間的に優れた、人格高潔円満具足な上司というのも稀にはいるだろう。だが、人間性というのは、おおむね「肩書き」や「階級」とは関係がない。住居不定無職であっても人格高潔で立派な人もいれば、内閣総理大臣であっても私利私欲に走って国民を平気で欺くような人もいる。会社の会長だ社長だと、偉そうに訓育をたれているやつが、卑劣な手段でライバルを蹴落とし、裏では賄賂をもらうなどしている、というような話は、けっして珍しいことではない。

結局のところ、社会における、ましてや企業の営利活動にかかわる「肩書き」や「階級」などといったものは、効率的な組織運営のための「役割分担」に過ぎず、個人の「人格」をなんら保証するものではない。

ところが、人は常に、そんなところで「勘違い」をする生き物なのだ。

そんなわけで、編集者が、自身を「作家より上(作家を導き指導する立場=導師)」だと思ったり、自分には「作家以上の芸術鑑賞能力がある」などと思い込んだりするというのも、決して不思議なことではないし、そうなるのも致し方ない、誤った「職場環境」があるというのも、否定できない事実であろう。

「作家」と言ってもいろいろだが、ここでは「小説家」に話を限定して言うと、小説家がまだ「文士」と呼ばれており、出版業界内外で「先生」であった時代ならいざ知らず、イマドキの小説家というのは、ごく一部の売れっ子を除けば、平均的な会社員よりも年収の低い、不安定な自由業者だ。

したがって、編集者から嫌われては、食っていけないので、編集者個人が(人間的・資質的に)どうであろうと、ひとまず「持ち上げる」ものである。

小説家にとっての編集者とは、自分の原稿を買ってくれる「お客さん」でもあれば、自分を遣ってくれる「雇用者」でもあるような存在なのだから、世間の人が「お客さん」や「雇用者」に対し、本音はべつにして、ひとまず表面上は、下にも置かぬ扱いをするのと同様に、作家が編集者を「ヨイショする」というのも、言わば「当然のこと」。べつに、その編集者個人を、尊敬したり尊重しているわけではないのである。

しかし、そのくらいのことも考えずに、勘違いする編集者が多いだろうというのは、世間の一般の常識からしても明らかだろうから、私は、出版関係者でもないのに、出版関係者である友人に対し、見てきたように「編集者の問題は、多くの場合、編集者本人の自分自身についての勘違いにあるのではないか」などと指摘するのだし、友人もおおむねそれに同意するし、せざるを得ないのであろう。

そして、こんな「勘違い編集者」の、わかりやすい実例が、本書の著者であり、その証拠が本書なのである。

端的に言って、本書の著者・高橋一清は、頭が悪い。そのせいで、自分が見えておらず、「文学」の何たるかも、まったく分かっていない。

一一こんなふうに書くと「出版関係者でもないド素人が、何を知ったような口を利くのだ」と言いたくなる人が、出版業界内部はもちろん、外部の人にもいるだろう。

しかし、私がこのように最初にハッキリと断じておくのは、断言的結論しかないような、在り来たりの素人レビューとは違って、私には、これから、本書の著者がいかに「頭の悪い、文学の何たるかをわかっていない、勘違い人間」かを、論証する準備があるからである。

しかし、この論証は、まともに文章が読める人間には、決して難しいものではない。

私の見たところ、本書の著者は、すでに多くの後輩編集者や現役小説家たちから「一清さんには、困ったものだな。過去の栄光が忘れられずに、自己美化した昔話を売り物にしているんだから、あれは老醜そのものだよ。でも、もともと、そういうナルシスト的な勘違い傾向はあったよね。でも、なにしろベテラン編集者で、多くの伝説的作家の伴走を務めてきた功労者だから、誰も表立っては貶されないどころか、編集者は無論、作家の先生も『一清さん、一清さん』と持ち上げるんだけど、それを真に受けるようじゃ、あまり賢いとは言えないよね」といった具合に、陰口を叩かれているだろうというのも、容易に推察できるのである

○ ○ ○

さて、ここからは「芥川賞・直木賞を主催する日本文学振興会の事務局長まで務め、同賞を陰で支え続けてきた、伝説の編集者」であるはずの、本書の著者・高橋一清が、いかに「勘違い」人間かを、本書の記述に即して論証していこう。

しかしまずは、その議論の前提として、人はいくらたくさん本を読んでも、せいぜい生涯で1万冊程度だという現実を指摘しておこう。たったの1万冊である。

普通の人が、年間に200冊読むというのは決して容易なことではないが、例えば16歳から、受験も就職も結婚も子育ても関係なしに、毎年200冊読んだとしても、1万冊に届くのは50年後の66歳時である。こう書けば、1万冊読むというのが、いかに困難なことなのかがご理解いただけよう。

一方、本の年間刊行数はどれくらいなのかと言えば、2000年以降の日本では、「書籍」と呼ばれるもの(つまり「雑誌」は別)が、年間約7万冊ほどだそうだ。もちろん、このなかには過去に刊行されたものの「再刊」や「文庫化」といったものも含まれているけれども、それでも新しく書かれた書籍だけでも3万冊は下らないであろう。そのなかで、私たちが精一杯読んでも、たったの200冊なのである。

しかし、この説明では、ジャンルが限定されていないので、分かりにくいかも知れない。そこで、例えば日本で刊行される「内外の推理小説の新作書籍」の点数を見てみよう。

これも年間約800冊にのぼる。内訳は、国内作品600冊、翻訳作品200冊である。つまり、翻訳作品や過去の国内名作を1冊も読まず、ひたすら新作の国内推理小説ばかり読んでいても、全刊行数の3分の1しか読めないのだ。

当然、純文学もSFもファンタジーもホラーも児童文学もラノベも1冊も読めない。いや、こうした「小説」ばかりではなく、評論書、哲学書、各種専門書、教養書、ノンフィクションといった「小説以外の書籍」も一切読めない。「国内推理小説の新作書籍」を年間200冊読んでいるかぎり、その他の本は「生涯、1冊も読めない」ということになってしまうのだ。

つまり、ある特定ジャンルを専門的に多読している人というのは、基本的に、他のジャンルの知識が乏しく、しばしば他ジャンルについての知識量は「一般的読書家以下」ともならざるを得ないのである。

で、こうした「現実」を踏まえたうえで、本書の著者・高橋一清を見てみると、高橋は大学を卒業して文藝春秋に入社して以来「文芸(小説)畑」一筋に歩んできた人で、しかも芥川賞や直木賞にながらく関わってきたため、それらの「候補作選考」のために、ほとんど「芥川賞や直木賞の対象となるような小説」ばかりを「同人誌作品」にいたるまで読んできた。

したがって、高橋は「海外文学」をほとんど読んでいないし、例えば「ミステリ(推理小説)」や「SF」や「詩歌」といった特定ジャンルの作品についても、ほぼ読んでいないだろう。もちろん、哲学、社会学、心理学、歴史学、物理科学といった専門書も、ほとんど読んでいないだろう。

具体的に言えば、高橋は、プルーストの『失われた時を求めて』や、ボルヘスの『伝奇集』、バタイユの『眼球譚』、サドの『悪徳の栄え』、サルトルの『嘔吐』、レムの『ソラリス』、クラークの『幼年期の終わり』、エーコの『薔薇の名前』、大西巨人の『神聖喜劇』、紫式部の『源氏物語』も読んでいないだろう。それだけではない。『聖書』も読んでいないだろうし、ハイデガーの『存在と時間』も、ヒトラーの『わが闘争』も、アーレントの『エルサレムのアイヒマン』も、アドルノの『権威主義的パーソナリティ』も読んでいないだろう。

つまり、高橋が自己申告するほど「芥川賞や直木賞の対象となるような小説」ばかりを「同人誌作品」にいたるまで読んできたのならば、必然的に高橋は、「小説読み」あるいは「本読み」ならば、全部とまでは言わなくても、いくらかは読んでいて然るべきこうした古典的作品を、ほとんど読んでいないはずなのである。

もちろん、これは「時間的に不可能」なのだから、読んでいないから「悪い」とか「ダメだ」と言うのではない。

問題は、こうした必読作品(古典的名作)を読まないままに、平気で「文学とは」と論じて、文学とは「普遍的な人間の心理の機微を描いたもの」であり「筋立てがしっかりしていなければならない」などといった「極めて偏頗な文学観」を、自明のものとして得々と語り、あまつさえ、若い作家たちにも説いてきたという、赤面ものの「頭の悪さ」なのである。

高橋に人並みの頭があれば、自分の「文学」についての知識が、いかに限られたものであるかくらいは、容易に理解できたはずである。

「あれも読んでいない。これも読んでいない。あれもこれも読みたいけど、読んでいる暇がない」という「小説読み」「本読み」としての、当たり前の欲望があれば、自分の知識がいかに偏頗で限られたものであり、自分のごく限られた守備範囲(つまり「芥川賞や直木賞の対象となるような小説」)以外については「論評する資格がない」ということくらいは、容易に気づけたはずなのである。

それなのに、愚かにも高橋は、本書で「ミステリ(推理小説)」や「SF」について、知ったかぶりで語って見せて、そのあたりに詳しい作家や読者の「失笑と軽蔑」を、必然的に買うことにもなっているのだ。

(1)『 物語の面白さを求める例では、推理小説、探偵小説といわれたミステリィーがあげられます。謎解きを主眼とするので、小説は登場人物の性格や生い立ち、生き方などに深く入らず、表面的な描写にとどめ、物語の面白さを求めての筋立ての複雑さ、またそのための伏線張りに主力が注がれます。さらにそれ以上に、トリックすなわち仕掛けの奇抜さ真新しさが求められます。これでは人間を書く、文学の主目的の要素は希薄になるのは当然と言っていいでしょう。ミステリィーで、その要素をみたすとしたら、いわゆる倒置法という、初めから犯人を明かし、なぜ犯罪を起こすに至ったかを描くことですが、読者としては、謎解きの楽しみが奪われているから、物語の感興はそがれます。』(P82)

(2)『 ミステリィーと同様、いわゆるSF(サイエンス・フィクション)の作品、また作家たちも、直木賞選考委員にはなかなか受け入れていただけなかったと思います。

想像力を広げ、未来の人間世界を空想して展開する物語は、現実味に乏しい、あまりにも絵空事として、選考委員の多くの支持を得ることができなかったのです。』(P84)

(3)『 私はミステリィーを恋愛小説と並べて考えることがあります。ミステリィーもいろいろあるでしょうが、近ごろの作品は「×××殺人事件」という題名が示すように、人殺し、またそうでなければ人をあざむき、自分が得をする、それを完璧に成し遂げる、つまり完全犯罪を企む、人間の邪しまな行ないを描きます。それが決して「邪しまなこと」とは思わない、人間の知能の発露とみなしているところがあると思います。

私がそういう思いを抱いて見てしまうのか、ミステリィーを書かれる作家の方々の貌は私にはいい貌とは思えませんでした。疲労の色ばかり目立つのです。他のジャンルの小説を書かれる方は、登場人物の発展、展開にあわせて実際の人生を確かめられるわけで、人間の探求にいそしむ人は深い表情のいい貌になっていかれます。

(中略)

恋愛小説の基本になるのは、人間への信頼です。その底には人間愛、人間讃歌です。それはミステリィーにはないものです。

(中略)

芥川賞・直木賞に話を向けます。特に直木賞でミステリィーが選ばれにくいことは、ここに一因があるのではないかと私は思っていました。委員の先生方は、せっかく読むのであれば、人間の悪、暗部をこれでもかと書いたものより、心にいい、人間の信頼を強く感じ、人間愛に触れるものを読みたい、と思われるのは当然だと思いました。いい恋愛小説を選ぶのは、人間としてごく自然な欲求だと思うのです。』(P87~89)

これだけ紹介すれば、わかる人にはわかる(読みとれる人には読みとれる)だろうが、どうやら世の中にはそうではない「文学オンチ」も少なくないようなので、解説していこう。

高橋は、古くは「探偵小説」、以前は「推理小説」、今では一般には「ミステリー」、プロパー作家やマニアからは「ミステリ」と呼ばれているジャンル小説を、独り善がりに「ミステリィー」などと呼んでいるが、これは「言葉」の由来に無知な人間(門外漢)の、無神経で粗雑な「言葉遣い」だとだけ指摘しておく。

なお、私はここでは、一般に誤解が少ないであろう「推理小説」という言葉を使うことにする。

高橋は(3)で『近ごろの作品は「×××殺人事件」という題名が示すように』と書いているが、「×××殺人事件」というタイトルパターンが流行ったのは、「新本格ミステリ」が流行する以前の、今から30年以上も前の話である、という事実も指摘しておこう。

2014年には、こうしたタイトルをおちょくる『○○○○○○○○殺人事件』(早坂吝)という作品さえ刊行されているのだが、高橋の認識は、それほどの無知に基づく、時代錯誤だということである。

さて、まず(1)だが、これは「推理小説」理解としては、ごく平均的なものであり、決して間違いではないだろう。しかし、極めて「浅い」。

「推理小説」の形式を見て、推理作家の「主目的」を考えれば、これは誰にでもわかることで、ほとんど「思考を要しない理解」だと言えるだろう。

しかし、「文学」的にすこしでも考える頭があれば、「推理小説」とて、こんな「単純なもの」に止まるものではないというのは、容易に理解できるはずである。

例えば、私は「芸術作品理解(鑑賞)」の問題について、次のような文章をすでに公にしている。

『本書でも何度か指摘されているとおり「芸術というのは、楽しい、美しいものばかりではない(つまり、芸術作品は娯楽・商品ではない)」という、初歩的な理解の「一般的な欠如」の問題である。

「芸術」というものに、まともに接してきた人間ならば、これはもう「初歩の初歩」にすぎない話なのだが、しかし、多くの人は、実際のところ「芸術」作品に、ほとんど接していない。だからこそ、「芸術」が何たるかを知らないのだ。

もちろん、こう書くと、いくらかの人は「私だって、美術館に行ったこともあれば、テレビの美術番組を楽しんでいる」と言うかもしれないが、美術館へ行ったりテレビの美術番組を見るだけなら「猿でも出来る」のだ。つまり、何にも考えてなくても「見る(網膜に映す)」だけ「知っている(中味や意味ではなく、存在を知っているだけ)」なら「犬猫」にも可能なのである。

「芸術」作品を「芸術」として鑑賞するとは、鑑賞する側(鑑賞者)に、それ相応の「知的な構え=鑑賞態度」が無ければ、その作品が「芸術性」を秘めていても、その鑑賞者の目には、その「芸術性」は金輪際、開示されはしないのだ。

言い変えれば(これも「芸術」鑑賞者には「常識に類する話」だが)「芸術とは、作品と鑑賞者の接触面において、初めて成立する相互行為」であって、例えば、鑑賞者が「猿や犬猫のたぐい」であれば、そこには「芸術」性は存在しないのである。

このように、「芸術」というものは、「知的な応答」において初めて成立するものであって、「雛鳥が大口を開けて闇雲にピーピー鳴いていれば、親鳥がその口に餌を入れてくれる」という類いの行為ではない。

したがって、作家から提示された作品(=問題提起)に対し、鑑賞者の側では、そこに「自分の力で、意味を見いだしにいく知的構え」が是非とも必要なのであり、こうした相互関係が成立して初めて、「芸術鑑賞」という行為は成立するし、そこに初めて「芸術鑑賞者」が発生するのである。

だから、テレビニュースでお馴染みの「少女像」を見て、「慰安婦像だ!」「反日プロパガンダだ!」などと、脊髄反射的に思い込んでしまうような「ショートサーキット脳」しか持たないような人たちは、「芸術」とは縁も所縁もない、「猿や犬猫のたぐい」に類する人間でしかない。彼らにとっての「芸術」は、文字どおり「豚に真珠」「猫に小判」であり、そもそも意味をなさないのであるし、彼ら自身は、意味をなしていないことをも理解しえないのである。

例えば、本書のレビュアーの一人は『偏向的な印象がどうしても残り、読書が楽しくなかったです。』と書いているが、この人は「根拠不明な印象」を「根拠」にしたつもりで、自身の「楽しくなかった」という主観を正当化しているのだが、そもそも、そこには「自分の方が、偏向しているのかもしれない(だから、相手が偏向して見え、不愉快に感じられるのかもしれない)」という「客観的自己懐疑(知性)」を、完全に欠いている。』

(岡本有佳、アライ=ヒロユキ編『あいちトリエンナーレ「展示中止」事件』レビュー「〈不愉快〉という思考放棄」より)

私がここに書いているのは「芸術作品」を、自身の偏頗な見方でしか見られない(「ネット右翼」の類いの)「度しがたい、頭の悪さ」ということなのだが、本書『芥川賞直木賞秘話』の著者で、長らく同二賞にかかわった編集者であった高橋一清もまた、同レベルの「芸術(非)鑑賞者」なのだ。

「推理小説」は、たしかに、いわゆる「人間を書く」というところに主眼をおかない場合が多い。しかし、それは別のところに主眼をおいているからであり、そうしようと推理作家が考えるのは、それもまた「一つの文学形式」であり、ある種の「楽しみを提供するもの」であるからだし、さらに言えば「直接的に人間を描かないことで、人間を描く」ことでもあり得るからである。

(2)で、高橋はSFについて『想像力を広げ、未来の人間世界を空想して展開する物語』と紹介し、それを『現実味に乏しい、あまりにも絵空事として、(※ 直木賞)選考委員の多くの支持を得ることができなかった』と書いているが、ここで高橋は、選考委員たちのSFへの「無理解」を批判するのではなく、迎合追認しており、こうした「極めて表面的なSF理解」が、基本的には、高橋自身のものでもあることを示している。

そもそも、SFを『想像力を広げ、未来の人間世界を空想して展開する物語』とまとめてしまえる「臆面のない無知」にも鼻白まされるが、ここには、「文学」というのは、いわゆる「リアルな人間を描く」作品であろうが、「宇宙人や非生物を描く」SFであろうが、どちらも共に『想像力を広げ~空想して展開する物語』であることに何の違いもなく、そこに書かれるものは、直接的か間接的かの違いはあれ、基本的には「人間の精神の反映」である、といった程度の理解もない。

つまり、人間が想像力によって描き得るものとは、それが表面的には「宇宙人や非生物」であったとしても、そこに描かれるのは、陽画的であれ陰画的であれ「人間精神の反映」でしかない。

だから、読解力のある読者ならば、描かれているものが「宇宙人や非生物」であったとしても、そこに「人間の問題」を読みとることもできるのだ。

例えばこれは、詩作品などにおいて「鳩」や「種」や「都市」などに「人間を象徴させて描く」場合があるのと、まったく同じ手法なのだが、「文学」全般に目配りをし、その上で、その「本質」を探るといったことをしたことのない高橋には、作品の「表面的形式」しか目に入っていないので、「象徴表現」といった「文学的表現」理解にいたることもないのである。

そしてついでに言えば、当時の「直木賞選考委員」の多くも、その程度の「文学表現理解」しか持っていない「凡庸な小説読み(芸術鑑賞者)」でしかなかった、ということなのだ。

SFにおいて、このような「象徴表現」が多用されるように、「推理小説」においても、それは当たり前に行われている。例えば、「極悪人」や「精密機械のような犯罪者」を描くことによって「当たり前の人間」を描く、「当たり前のリアルな人間」を「逆照射」する、といったことである。

推理小説もまた、SFと同様に「知性の文学」であるから、「直接、見たまま」を描くのではなく、「知性を介した表現」において「人間(の本質)」を描こうとする傾向があって、「直木賞の対象となるような小説」つまり「人間描写が直接的で、誰にでもわかりやすい、読解に知性を要しない小説」のような書き方はしない。だから「読者を選ぶ(篩に掛ける)」という部分はたしかにあるのだが、無論、それが「芸術創作」として間違っているとは言えない。

「読者を選んでしまう、凝った表現作品」というのは、たしかに「多売を目的とする大衆娯楽商品としての消費材」としては失格かもしれないが、「世界や時代と、表現おいて対峙する芸術表現」としては、むしろ望ましい姿勢を体現したものだとさえ言えるだろう。

しかし、それが、本書の著者である高橋一清が、芥川賞・直木賞の主催者側責任者を務めていた時代には、編集者も選考委員の作家も、この程度のことすら考えずに、自分の、ごく狭い「小説観=小説理解」だけで、小説とは「人間を描くもの」だなどと、わかったようなことを言って、作品や作家を選別していたのである(もちろん、そうでなかった選考委員作家もいたが、そうした、主催者の意にそわない人は排除された)。

無論、そこには「時代の制約」といったものもあっただろう。しかし、彼らが「日本の文壇的常識」の中に安住せず、広く「世界の文学」に目を向けていたならば、彼らの持っていたような「偏狭な文学観」を居丈高に振り回すこともなく、もっと謙虚に「自分たちの分かる範囲で評価した」はずである。

しかし、人間というものは得てして、まして「頭の悪い人間」というのは、ほぼ間違いなく、自身を正当化するために、世界の方を歪めて解釈するものだ。その好例が、上の引用(3)である。

「推理作家は、人間の悪意を描くから、どうしても人相まで悪くなる」という、露骨な偏見だ。

こんなものが「自己の好みを正当化するための偏見」にすぎないというのは、もはや論を待たないのだが、仮に、島田荘司や綾辻行人や有栖川有栖の『貌』が「悪相」であったとしても、それは彼らが「人間の暗部」を描くからだとは限らないだろう。

と言うか、彼らは「本格ミステリ」を書いているのだから、あまり深く「リアルな人間」を(表面的な形式において)描こうとはしていない。それでも彼らが「悪相」だとすれば、それは「複雑かつ論理的で面白い作品」を書くために、並外れた「知的労働」をしているから、「面やつれ」し、それが「悪相」に見えるだけ、なのかもしれない。

また、彼らが「人間の暗部」を描かないから「悪相」ではなく、逆に「人間の暗部」を好んで描く、いわゆる「嫌ミス(嫌な読後感を故意に残す推理小説)」や「倒叙」推理小説を書く作家は、たいへんな「悪相」の持ち主だということになってしまうはずが、これは「安っぽい人相見」でも言わないほどに短絡的でお粗末な、「外見差別的な人間理解」だとしか言えないだろう。

そもそも、「人間的に問題があると、良い小説は書けない」などとはとうてい言えない、というのは「文学の常識」である。なぜなら「人間的な負としての問題性格」というのは、「時代」や「社会の常識」が決めるものであって、必ずしも単純に「悪」だと決めつけることはできないからだ。

例えば、むしろ「悪」や「偽善」に敏感であればこそ、そんな社会の中で「変わり者」や「偏屈者」、時には、ジュネのような「犯罪者」にもならざるを得ない人がいる。しかし、そういう人がたまたま「表現方法」を得るならば、その鋭い感性において「非凡な芸術作品」を生み出す、優れた作家にもなり得るのである。

つまり、「人相見」や「占い師」のたぐいでもあるまいに、「いい小説を書く作家は、いい貌をしており、良くない(不快なだけの)小説を書く作家は、悪相をしている」などという理屈は、単に「自分の好み」でしかない「わかりやすい人間小説」つまり「芥川賞や直木賞の対象となるような小説」こそが「文学」であり、それ以外の小説は所詮「異端」でしかない、と考えてしまう、およそ不勉強で言い訳がましい人間の、典型的な「自己正当化的発想」でしかない、ということなのである。

○ ○ ○

高橋の、こうした「頭の悪い高慢さ」は、本書のあちこちに顔を出している。

高橋は、文体さえ謙虚そうなものにしておけば、それで読者を欺けると思っているのだろうが、推理小説を読みこなすくらいの読解力があれば、高橋の隠された「高慢」や、その本質としての「満たされない承認欲求」などは、容易に見て取れるはずだ。

(4)『 当時の芥川賞選考委員の顔ぶれは、大江健三郎、大庭みな子、黒井千次、河野多恵子、田久保英夫、日野啓三、古井由吉、丸谷才一、三浦哲郎、吉行淳之介のみなさんで、かつての文士たちによる選考委員会の雰囲気とは違います。選考会に陪席していて感じるのは、作品への印象批評というより、小説への論評、すなわち理屈が多いのです。日頃書いておられる小説も、面白い筋のある小説というより、流行の文藝理論や手法を取り入れた実験的な小説や、こまやかに心理を描く小説が多いといってもいいかと思います。

私が責任者となる前の回、すなわち第百十四回平成七(一九九五)年下半期の選考から、宮本輝さんと石原慎太郎さんに加わっていただきました。私は密かにこの二人に頼むことにしたのです。二人は少なくとも、作品の善し悪しを言う時、それを理屈っぽく語るような方ではない、他の方々とは違った選考をされると思うからです。』(P44~45)

これは、社長から「芥川賞を建て直すように」と指示され、その理由は、当時の芥川受賞作品の「一般的な評判」が悪い(「面白くない」「読めない(理解できない)」といった苦情が多かった)からであり、高橋はその「元凶」を、いわば当時の選考委員たちの「頭でっかち」に帰しているのである。

しかし、「純文学」の賞である芥川賞の受賞作が、どうして「(馬鹿にでも)わかりやすく人間を描いた作品」でなければならないのか。

無論、そんな必要などない。純文学とは、つねに「人間を描くための新たな手法に果敢に挑むジャンル」であっていいし、それでこそ「大衆文学のための賞である直木賞」とは違うのである。

つまり「売り上げ」につながる「一般受け」に配慮しない芸術創作的な覚悟があるのであれば、(4)で示されたような選考委員たちの「前衛」的な姿勢は、決して否定されるべきものではない。

むしろ「(当時の文藝春秋)社長」や「頭の悪い一般読者」や、それに共感迎合した高橋一清の方が、大西巨人言うところの「俗情との結託」をしていたに過ぎないのである。

(5)『(※ 芥川賞・直木賞の選考会は)いわゆるプロの書き手となる人を選ぶ選考会です。有能な書き手かその素質があるかを問います。やはり実作者の先輩に、その勘どころがあるのではと思います。かつて河上徹太郎、中村光夫の二人の評論家が加わっておられましたが、今日は一人もありません。』(P49)

要は「文学に、知性は必要ないのだ」という主張である。そしてここには、例えば、難解な「象徴表現」を駆使するような「知的芸術作品」への反感が見て取れる。

わかりやすく言えば「自分がわからない作品は、つまらない作品だ(手のとどかない葡萄は、すっぱい葡萄に違いない)」という、「自分に、読解能力の無さを突きつけるもの」に対する、謙虚さや知的忍耐を欠いた「幼稚な反発」であり、「反知性主義」による「自己正当化」でしかないのだ。

(6)『 (※ 昔とは違い、近年では)女性の作家の活躍はめざましく、直木賞は候補者すべて女性ということも起きました。なぜこのように女性の執筆欲が旺盛になったのか。

太平洋戦争が終って、男女同権を言われ、女性が日本の歴史始まって以来、初めてといっていい自由を手に入れました。欲望のまま突き進んでも、支障もなくなりました。都会に出て来た女性たちは端目を気にすることもありません。

(中略)

その永井(※ 路子)さんの話です。日本の女性で、最も過酷なのは明治の女性たち、明治になって庶民に「兵役、教育、納税」の義務が課せられました。このために働いたのは女性たち、兵役についた夫のあとを守らされたのです。それが敗戦によって変わりました。女性の自由の幅は広がり、今日の有様です。単純な言い方かもしれませんが、書く材料にこと欠かないと思うのです。

自由をもてあます女性も、たくましく世間を渡る女性もいます。そういう女性に対して怖れおののく、若い男性たちがふえています。彼らは寄り添っておとなしく生きているのです。

文藝春秋でいえば「文學界」、講談社では「群像」、新潮社では「新潮」、集英社では「すばる」、河出書房新社では「文藝」というのが文藝雑誌で、それぞれが新人賞を設けて応募原稿を受けとめています。実はこの応募原稿は若い人たちの作品が多く寄せられ、それを読むと、若者の心模様がうかがえるのです。「文學界」の後輩から聞くところですが、題材として多いのが強い女性たちを怖れ、身を寄せ合う男の子の同性愛を描くもの。次に多いのが母親と娘の葛藤。そしてその次が不倫、また不倫願望を描くものといいます。こうしてみると、やはり女性が介する題材ということがわかります。この様子だと、まだしばらく女性たちの芥川賞・直木賞が続くでしょう。

ここで、私はかつて第百四回平成二(一九九〇)年下半期の選評での大庭みな子さんの文章を思い起こすのです。

「いつの間にか女性の自己主張は当然のものとなって久しいが、今はその美意識が気になる。女性の自己主張を頷かせる新しい美的世界を築く同性作家の出現を夢見ている」

これは今日にも問われているのではないでしょうか。文藝誌の若い女性筆者の作品に女性器のこまやかな描写をする下劣なものが目につくようになったのもこの頃でした。何をしてもいい、何を書いてもいい、しかし抑制があって真価を発揮すると私は思います。』(P99~101)

若い女性や男性に対する「凡庸きわまりない偏見」は、この書きっぷりに明らかだろう。高橋の「凡庸で無自覚な保守性」は、文体こそ柔らかいものの、内容的には「高齢者ネトウヨ」のそれに匹敵するほどの「紋切り型の偏見」でしかない。そして、それもこれも、高橋が「頭を使わない人」だからである。

大庭みな子の「権威」を借りて、自論を正当化しようというのはよくわかるが、このやり方は、そのまま自身にも跳ね返ってくるものだということが、高橋には思いもよらないのであろう。

例えば「いつの間にか編集者の自己主張は当然のものとなって久しいが、今はその美意識が気になる。編集者の自己主張を頷かせる美的世界を的確に語り得る、そんな編集者の出現を夢見ている」という具合であるが、無論、高橋はそんな編集者ではない。

そもそも『女性器のこまやかな描写をする下劣なもの』などと当たり前のように書いているが、どうして『女性器のこまやかな描写をする』のが『下劣』だということになるのだろうか。それは「性器」というものを「隠すべきもの」だという、偏見に基づく「社会慣習的規範」を、何も考えずに自明のものと思い込んでいるからではないか。

「性器」が「隠すべきもの」「恥ずかしいもの」つまり「好ましからざるもの」だと言うのなら、高橋はセックスもしなければ、子も作らず、いっそのことその「見苦しい性器」を切断して、捨ててみせてはどうかと思う。

「文学」とは、「人間存在」というものを掘り下げて描くものであり、当然のことながら「世間の常識」や「規範」に縛られるものでも、盲従すべきものでもない。たしかに、そうした「偏見の満ちた世の中」で、それでも説得的に「性器を描く」というのは簡単なことではなく、容易に理解が得られず、失敗するということも多いだろう。

だが、基本的な「文学理解」をまったく持たずに、「性器」をこまやかに描くのは『下品』だと言ってしまう高橋は、なんども繰り返しているとおり、物事の本質を考える頭を決定的に欠けており、「文学」を云々する資格などないのである。

したがって、こんな人が「かつての肩書き」や「経歴」や「知り合いの有名小説家の権威」を嵩に着て、「著名な元有名編集者」あるいは「伝説の編集者」づらをするというのは、出版界の「内実の貧しさ」を暴露するものでしかなく、出版界の「恥さらし」にしかならないのである。

無論、こうした「ダメ編集者」をキチンと批判して「他山の石」とすることができれば、高橋一清とその著作の存在も、反面教師としての存在価値を持つだろうと考えるから、私は、今後の出版界のためにも、あえて「死者に鞭打つ」かのようにしてまで「かつての栄光にすがる、哀れな元編集者」を徹底的に批判しているのである。

たぶん高橋自身は、もう変われはしない(反省できない)だろうが、後進の編集者には「こんな勘違い編集者にはなるなよ」という強いメッセージをつたえるために、私はこれを書いたのだ。

この批判が「引退した老人」に対するものとしては「酷すぎる」と感じる人もいるだろうが、それは違うと思う。

高橋が、他人に対し「礼」を失した愚かな文章を書かなければ、私もここまですることはしなかった。しかし、高橋は本書で、文字どおり「死人を鞭打つ」ことをしており、「立場の弱い者を鞭打っている」のである。

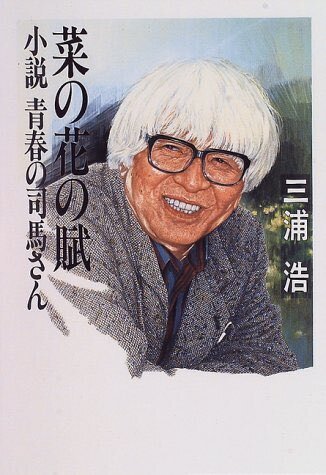

例えば、『子育てごっこ』で直木賞を受賞した三好京三は、同作の映像化をともなう大ブームのために、身の丈にあわない大金(あぶく銭)を手にした結果、高橋が「小説家とは質素に生きるものだ」という趣旨の忠告助言をしたにもかかわらず、それに従わなかったために、後が続かず消えていった、というエピソードが本書では紹介されているし、また高橋が、その才能に期待し、なんとか直木賞をとらせてやろうと考えた三浦浩は、しかし好んで活劇小説ばかり書くため、高橋が「私小説的なものを書いてはどうか」と再三にわたって奨めたところ、三浦は「俺を見損なっちゃいけねえぜ。おれは私小説なんか書くものか。作り話で人を驚かせてやらぁ」(P92)と大見得を切って高橋をあしらったのだが、結局、後になってみれば、三浦の作品で残っているのは、後に書いた『菜の花の賦一一小説 青春の司馬さん』という半「私小説」だけだった、とも紹介されている。

言うまでもないことだが、ここで高橋が書いているのは、要は「そおれ見ろ、私の助言に耳を貸さないから、そんなふうに落ちぶれたのだ」という「勝ち誇り」である。

しかも、両名はすでに「故人」だから、一方的に言われるだけで、反論抗弁もままならない立場だ。これこそが、文字どおりの「死者を鞭打つ」行為でなくて何だろうか。

それに、当然のことながら、この本には書かれていないが、高橋の助言に従ったがために潰れた作家もいるだろうし、高橋の助言に逆らったおかげで大成した作家もいるだろう。

しかし、高橋は、自分に都合の良い事例しか見ないし、それしか語らないことで、自身を権威付け、自分のはかない正当性を声高にアピールするだけなのである。

高橋が「弱い立場の人」にだけ居丈高にものを言うというのは、次の事例にも明らかだろう。

(7)『 それにしても、今の若い人から発せられる言葉は気になります。「むかつく」「いらつく」。気分の上での不満ばかりです。ことごとく感覚的で、意識や観念をあらわす言葉がないのです。ただ発するだけで、「なぜ?」「どうして?」という問いかけもしません。これは今日の若い作家たちにもいえそうです。現実社会への働きかけがきわめて希薄です。(※ 石原慎太郎の『太陽の季節』のように)かつて外に向かっていた若者のエネルギーなどありません。

(中略)

現実にさらされない、鍛えられたことがない、そういう気分の中にいる人たちにとっては、世間などはあってない、夢のような絵空事としか思えないのではないかと思います。そういう中で書かれている小説、その傾向を顕著に表す芥川賞作品が、果たして読んで感動するものになるか。私は悲観しているのです。

日本の近代文学は、ひたすら主人公の内面の葛藤を描いてきました。こまやかな心理を記すことに重きがおかれていました。今日、それが進んで「気分を書く小説」になりました。今日の若い人の作品、芥川賞受賞作品も精神障害の症例を読むような思いがするのは、私だけでしょうか。人と交れない、精神的疾患を描く小説を買ってまでも読もうとしないのは当然です。主人公が行動し、もっと人と交わり、「あらすじ」が話せるような、「ものがたり」をと私は言いたいのです。』(P103~105)

「引退した元有名編集者」だから、すくなくとも親子か、孫ほども歳の離れた「若い作家」は、高橋を敬遠こそすれ、反論などしてこないだろう。だからこそ安心して「イマドキの若いもんは」と言う、これも愚かな「老人の繰り言」でしかない。

もちろん、高橋に共感する「老人読者」も大勢いるだろうし、「若い読者」も多少はいるだろう。しかし、若い作家たちが、作品を届けようとしている先は、その主対象とは「若い読者」なのである。

「若い人にはイマドキのことしかわからないだろうが、年寄りには昔のことも今のこともわかる」などというのは「頭の悪い、思い上がり」でしかない。年寄りは、その「長くて重い経験」に束縛されるからこそ、新しいものに馴染むのは困難なのであり、それでもそれを「知ろうとする知的謙虚さ」があるならば、高橋のように「自分の趣味中心主義」になどならない。

結局のところ、高橋がここで主張しているのは「私の文学観こそが正しいのだから、私がわかる作品を書くべきだ」ということでしかない。まさに「自分を鍛え、成長させること」を忘れた人間の「自己正当化」でしかないのである。

○ ○ ○

そして、こんな高橋一清が、自分自身について語った言葉は、次のとおりである。

(8)『編集者は、いま、この世の中の様子をしっかりと見て、世相に対する感想、批評の上に、(※ 作家に対して)新しい時代の考えを導き示すこと(※ が仕事だ)と思います。文明批評の文化活動です。別の言い方をすれば「精神の世直し」です。今を生きる者たちの書く小説、それが自らの思いを率直に、自分自身に忠実に書くものなら、自分が生きる世の中が、このようであって欲しいとの願いも込められていきます。

そういう作品を私は求め、担当する誌上に掲げていきました。そして芥川賞・直木賞の予選通過作品となるように努めました。このようなことを言うと、今の出版界では笑われます。理想や思いを持たず、とにかく売れるもの、それが求められているのです。理念などない世界になってしまいました。』(P96~97)

私のこれまでの高橋批判を読んだ人なら、高橋のこの言い分に「あなたがそれを言うのか」と、唖然とさせられることだろう。「わかりやすくて一般受けのよい、つまり売れる作品」を書くように勧めてきたのは、どこの誰だったのかと。

しかし、高橋は、ここで嘘をついているわけではない。単に、自分が見えていないから、自身の言動の矛盾に気がつかず、「誤った自己像=自己正当化された自己像」を、本気で語っているだけなのだ。

そしてだからこそ私は、高橋のことを「頭が悪い」とは言っても「悪い人(悪人)」だとは評価しなかったのである。

つまり、高橋は、世間にざらに見られる「頭の悪い、寂しい勘違い老人」に過ぎない。

自分自身では「伝説の編集者」くらいの自負を持っているし、現役の頃は、後輩たちは無論のこと、有名作家たちも「一清さん、一清さん」をいって「ヨイショ」してくれたから、本人もすっかりそのつもりになっていた。

ところが、引退してみると、だれも自分を顧みてくれない、大切にしてくれない。「私は今や、不当に粗末に扱われている」と思えばこそ、こんな「昔語りの自慢話」本を書くことにもなったのである。

真に誇りのある編集者ならば、辞めた後でも「黒子(黒衣)」に徹して、作家たちの裏話を語ったり、亡くなった作家を鞭打ったりはしないだろう。

しかし、誰も『伝説の編集者 高橋一清伝』を書いてくれないものだから、自分で自分に都合の良い「自伝もどき」を書くしかなかったのだろう。

こうしたことは「現役時代にぶいぶい言わせたサラリーマン」にも、よくある事例である。

現役の頃は、あれだけみんなが「部長、部長」と擦り寄ってきたのに、引退して「肩書き」を失った途端、誰も近づかなくなってしまう(ゴルフにも誘ってくれない)。それは、自分が高く評価されていたのではなく、みんな「肩書き」に擦り寄っていただけだということが、どうしても理解できない「頭の悪い、寂しい老人」に、これはありがちな話なのだ。

引退してみたら、自分には何もなかったから、「自伝」でも書いて、自分の価値を再確認し、人にも認めさせようというわけなのだが、それは「本物の自信を持てない、空虚な人間」なればこその「自己慰撫」でしかないのである。

高橋は、自身で「引退者の立場」を、次のように語る。

(9)『 文藝春秋を引退した者には、芥川賞・直木賞の贈呈式、その後の懇親パーティーの案内などありません。(中略)かつてともに働いた後輩たちに頼めば、拒むことはないと思うものの、やはり「招かざる客」には違いなく、足を運ぶこともなく今日に至ります。』(P198)

しごく当たり前の話であろう。退職した老人に、いつまでも我がもの顔で職場に顔を出されては、迷惑きわまりないというのは、どこの職場とて同じだ。

しかし、上に続いて、高橋はこう書いている。

(10)『とはいうもの、この受賞者には会っておきたいと思うときがありました。実は、私はつい先ごろまで、松江市で、観光文化プロデューサーとして働き、仕事のひとつに「松江物語」を小説家にすすめていました。国宝松江城を築いた堀尾吉晴については(※ 編集者時代の後輩でもあった直木賞作家)中村彰彦さんに『戦国はるかなれど 堀尾吉晴の生涯』で描いていただきましたが、いまひとり松江で小説になる人物として、茶の湯を文化に高め、領民を豊かにする産業まで生み出した、松江松平家七代藩主松平不昧が描ける作家を、さがしていたのです。第百四十回平成二十(二〇〇八)年下半期直木賞、『利休にたずねよ』の山本兼一さんに会いたいと思い、入口に行き贈呈式会場に入れていただきました。しかし、山本さんは向かい合い目を見ようとすると、目を合せないのです。この人とは仕事はできないと感じました。』(P198~199)

なぜ高橋は、こんなことをわざわざ書いたのだろう。高橋の中では、目を合わさなかった山本兼一が「失礼な奴(生意気な若造)」と思えたから、これが書けたのだろうが、普通の読めば「かつての顔とコネで、魅力のない仕事話を持ち込んでくる、迷惑な元有名編集者」だという認識があったからこそ、山本は目を合わさなかったのだと、容易に推察できる。

この程度のことは「人間通」や「文学通」ではなくてもわかるはずだが、主観的にしか物が見られなくなっている高橋には、この程度のことにも気づけず、自らの恥さらしなエピソードを、わざわざ公にすることになってしまったのだ。

このエピソードからも窺えるとおり、本書の著者である高橋一清は、決して「後輩からの尊敬を集めている、元有名編集者」などではないだろう。

後輩たちは、顔を会わせば、下にも置かない態度で「お追従」の一つも口にするだろうが、本人がいなければ「一清さんには、困ったものだな。過去の栄光が忘れられずに、自己美化した昔話を売り物にしているんだから、あれは老醜そのものだよ。でも、もともと、そういうナルシスト的な勘違い傾向はあったよね。でも、なにしろベテラン編集者で、多くの伝説的作家の伴走を務めてきた功労者だから、誰も表立っては貶されないどころか、編集者は無論、作家の先生も『一清さん、一清さん』と持ち上げるんだけど、それを真に受けるようじゃ、あまり賢いとは言えないよね」といった具合に、陰口を叩いてもいるだろう。

これは、現役小説家とて同じであり、こういう評判を耳にし、現実に、呼ばれてもいないパーティーに姿を見せ、自分都合の仕事を持ちかけてくる高橋一清の姿を見かけたからこそ、山本兼一は、高橋を敬遠したのであろう。「触らぬ神に祟りなし」で、これは当然の態度でしかなかったのだ。

しかし、それでも「自身を客観視できず、幻想の自己像に生きている」高橋一清は、最後までこんなことを書いて、本書をしめくくっている。

(11)『(※ 作家を受賞者にまで育て上げるための)長年の努力を褒めて、ひとこと「よかった。でも、これからですよ」と言ってみたいものの、浅井君(※ 文藝春秋の後輩編集者である浅井茉莉子)のときと同様に尾形君(※ 河出書房新社の現役編集者で、芥川賞受賞作家を育てた、尾形龍太郎)にも言葉にならないのです。黙って、互いに顔に笑みを浮かべて、ただただ頷きあったのでした。浅井君、そしてこの尾形君に、文藝編集者はこのようにあるべきなどと言ったことはありませんが、遠く近く私の仕事を見聞きして、何かを感じていたのかもしれません。

この日、私は初めての経験をしました。会場右手の選考委員の席の顔ぶれを目にした時、ほとんどが、私がデビューに立ち合った作家、また受賞決定を知らせた方々であるのに気づいたのです。

この作家たちと日本の小説の五十年の歩みをともにしてきたのだと思うと、胸にこみあげてくるものがありました。』(P200~201)

「めでたしめでたし」と言いたいのだろうが、客観的には「おめでたし」としか言いようがない。

こんな「独り善がり」で「井の中の蛙、大海を知らず」を絵に書いたような編集者が、今後も再生産され、威張っているようでは、日本の文芸界はますますダメになって、「売れるエンタメ」しか残らなくなるだろう。

「大人の鑑賞に堪える知的な小説」をすこしでも生き延びさせていくためには、作家や読者の自己錬磨をは当然として、「黒子(黒衣)」で目立たない存在でありながらも、一定の影響力を持っているであろう編集者にも、独り善がりに安住しない、知的謙虚さと自己錬磨を求めたい。

「それをしなければ、この人のようになるぞ」という、これは痛ましい「症例報告」なのである。

初出:2020年2月10日「Amazonレビュー」

(2021年10月15日、管理者により削除)

転載:2020年2月12日「アレクセイの花園」

(2022年8月1日、閉鎖により閲覧不能)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○