三堂マツリ 『ブラッディ・シュガーは夜わらう』 : ゴーリー・ まどか・ フィオリーナ

書評:三堂マツリ『ブラッディ・シュガーは夜わらう』第1、2巻(コアコミックス)

意外なほどに、安心して楽しめる、心優しいマンガである。

絵柄的には「カラフルでスタイリッシュな、エドワード・ゴーリー」という感じだし、その世界観も、小道具的なもののビジュアルも、一世を風靡したテレビアニメ『魔法少女まどか☆マギカ』を思わせるので、一見「これはどう見ても、ダークな話だろう」と思ってしまう。また、タイトルに「夜わらう」とあるとおりで、夜のシーンが多い。

(『ブラッディ・シュガーは夜わらう』第1巻。食卓上の変な料理は「ネガ」を調理したもの)

(エドワード・ゴーリー)

(『魔法少女まどか☆マギカ』より「ワルプルギズの夜の魔女」)

しかしながら、実際に読んでみると、特殊なサイコ・セラピーを行う兄弟医師が、孤児院から引き取った「感情を持たない少女」バジルの感情を取り戻そうとして奮闘する、とてもわかりやすい「妹愛」の物語である。

チャーチとジェドのグリズリー兄弟は、慎重で冷静な兄とお調子者の弟という、好対照にわかりやすい兄弟医師だが、彼らの医術は、「サイコ・ダイブ」とか「サイコ・ディテクティブ」と呼ばれる種類のもので、要は「患者の心の中に入っていって、その深層に巣食う病巣を退治することで、患者を救う」といった「超能力」的なものだ。

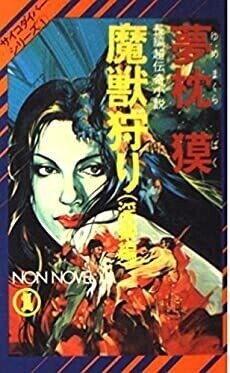

これは、夢枕獏の伝奇SF『魔獣狩り』に始まる「サイコ・ダイバー」シリーズが最も有名なところだろうが、日本で最初にそうした手法を描いたのは、小松左京の『ゴルディアスの結び目』の「サイコ・ディテクティブ」あたりらしい(ちなみに、宗教学者の中沢新一は、土地の歴史的深層に潜る、自らの技法を「アース・ダイブ」と名付けている)。

「サイコ・ダイブ」は「深層心理分析のビジュアル版」みたいなものなので、「不思議で不気味な世界」を描くのにもってこいのSF的な設定であり、有名なところでは他にも、萩尾望都の『バルバラ異界』だとか、筒井康隆原作、今敏監督の長編アニメ『パプリカ』といった傑作がある。

で、本作の場合、サイコ・ダイブして患者を癒すのだが、グリズリー兄弟の目的は、単に患者を癒すことではない。

グリズリー兄弟が専門とするのは「ネガ」と呼ばれる病で、これは通常の精神病のように、心が何らかのストレス的なものによって「内発的に病む」というのではなく、(とうてい生物的なものとは思えないのだが)病原体的に一種の物理的「実体」を持つものとしての「ネガ」が、人の弱った心に「とり憑く」ことで発症するものだ。つまり「ネガ」とは、「病名」でもあれば「病原体」をも指してもいるのである。

この「ネガ」には多種多様な種類があり、「個性」といって良いほどの個別的な特性と様々(に不気味)な象徴的形態を持っており、これ退治すると、「ネガ」は実体としての「死骸」を残すのだが、この「ネガの死骸」の中に、バジルの「感情を回復する成分」を含んだ、未知の「個体」あるいは「種類」が存在する、とされている。

つまりグリズリー兄弟は、「ネガ」患者を治療しては、各話の最後では「ネガの死骸」を調理してバジルに食べさせて「どうだ?」と訊ねるのだが、バジルは「美味しかったよ。でも、これじゃないみたい」などと答えて、「感情」を取り戻すにはいたらず、兄弟は次の「ネガの死骸」を求めて患者を探すという、本作はそんな物語なのである。

すでにお気付きの方もあろうが、これは手塚治虫の『どろろ』のパターンだと言えるかもしれない。要は、「失われた、人としての完全性」を取り戻すために、毎回、化け物を退治していく、という物語である。

(虫プロ版TVアニメ『どろろ』より、妖怪万代と戦う百鬼丸)

このように本作は、お話自体としては、それほど目新しいところはなく、見かけによらないグリズリー兄弟の「妹」への溺愛ぶりと、「感情」を表さないけれども、その飾らない言動が可愛く愛おしいバジルに存在によって、普通に楽しく読める作品になっている。

だが、それでもこの作品のユニークさは、やはりその「ダークな絵柄や世界観」と「心優しく可愛い物語」の「ギャップ」にあると言って良いだろう。

「この絵柄、この世界観で、これをやるか」と思わないではないけれど、逆にどちらかだけでは、よほど突き抜けたものにしないと、ヒット作にはならなかったのかもしれない。

(サイコ・ダイブ中のチャーチ。ゴーリーの影響がわかりやすい構図)

以上、ここまで読んでくださった方は、薄々感じておられるだろうが、この作品は、いわゆる「傑作」といったものではない。ことさらに「すごい」と言うような作品ではないのだが、しかし、グリズリー兄弟にとってのバジルがそうであるように、本作が「可愛く愛おしい作品」であるというのは間違いない。もちろん、趣味ではないという人もいるだろうが、この作品は、悪意評価の集まりにくい、独特の魅力を持った佳作なのである。

ちなみに、本稿のタイトルを「ゴーリー・まどか・フィオリーナ」としたが、無論、「ゴーリー」はエドワード・ゴーリー、「まどか」は『魔法少女まどか☆マギカ』なのだが、最後の「フィオリーナ」は、ちょっとマニアックに方向性が違う。「フィオリーナ」とは、高畑勲監督作品のテレビアニメ『母をたずねて三千里』のヒロインの名前である。

『母をたずねて三千里』は、イタリアのジェノバから南米アルゼンチンに出稼ぎに出た母に会うために、少年マルコがはるばると旅をする物語だが、この作品の準レビュラー的な存在として、旅芸人のペッピーノ一座(父と三姉妹)が登場し、このペッピーノの次女で、操り人形の芸を見せる「無口な少女」がフィオリーナである。

アニメのヒロインというのは、おおむね明るいものである。もちろん、おとなしかったり、オツに澄ましていたりする「優等生キャラ」とか、ギャグ要素のある作品なら、殊更な「陰キャラ」というのもあるだろう。だが、それらはいずれにしろ「誇張された性格」設定の「異色キャラ」なのだが、リアリズムの演出家である高畑勲の描いたフィオリーナは、「オーソドックスな明るいキャラの裏返しとしての、暗いキャラ」ではなく、自然に無口でおとなしく、しかし、心の中に優しさと強さを秘めたキャラクターとして、見事に造形されていた。一一私は、このフィオリーナが大好きだったのである。

で、ここで私が言いたいのは、無論、バジルがフィオリーナに似ている、ということだ。

バジルは「感情がない」とされているが、決してロボットのような「硬い」少女ではなく、その「感情」が外からは見えにくいだけ、にしか見えない。

そもそも、なぜバジルに「感情がない」のか、今のところその説明が、作中ではなされておらず、「バジルには感情がない」ということを大前提として、グレゴリー兄弟がバジルのために奔走する物語が描かれているのだ。

だから、これはもしかすると、いや、私の「読み」では、バジルに「感情がない」というのは、単なる誤認なのではないだろうか。実際、バジルは今のままでも、人に優しく、周囲を癒す存在であるのに、彼女に「感情がない」などということが、あり得るだろうか。

となると、この作品の最後に明示される主題とは、「人間的な感情」とは何か、ということなのではないだろうか。

ことさらに、泣いたり笑ったり怒ったり、あるいは、人に優しくしたり冷たくしたりするのが「物語的な感情」表現の常なのだが、それは所詮「作劇」上の必要性から求められる「見えやすい感情」なのであって、人間の「本当の感情=深い感情」というのは、そんなものではないのではないか。

だとすると「実体を持って見える心の病」としての「ネガ」と、「見えない感情」の持ち主であるバジルとは、真逆に対応していると言えるのかもしれない。

こう考えれば、バジルには「心がある」と、「ネガ」は存在しない、という対応で、この物語は締めくくられるのではないかと、私は今から、この物語をラストを、あれこれ想像して楽しんでいる。

少なくとも、最終回で、ついにバジルの感情を取り戻すための「ネガの死骸」が手に入り、バジルが「感情」を取り戻して「普通の少女」になって「めでたしめでたし」といったような、陳腐な物語にはならないと、私はそう確信しているのである。

(2021年12月29日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

・

○ ○ ○