- 運営しているクリエイター

記事一覧

これまでの話とこれからの話

こちらのテーマについて、2023年より止まっていました。

この1年間、私の考える「自治会単位の地域包括ケアシステム」のイメージについて、限界を感じる場面があり一旦整理をしてみようと考えていたのです。

先日、警察が来て「お近くに住む〇〇さんが自宅で亡くなられていました」と言われました。

その連絡に愕然とする一方で、この報告を受けて、いよいよ、限界に感じていたことが現実化したなという確信に変わり

まちづくりについて_毒吐きメモ

おりこうさんな講演会では伝えきれなかったことを書いてみます

「みやこやさんのところでやっている取り組みを、うちで講演して欲しい」

私の行っている取り組みは、県内外を越えて関心が高く、各地で呼ばれて講演会をする事も多い。

しかしながら、講演が終わると、大概、お決まりのパターンがある。

まず、呼ばれるシチュエーションというのがあって、

まちづくりに熱心な方が、私の事を知り講演依頼をする。

し

「ワタシマチメソッド」完全マニュアル

「ワタシマチメソッド」完全マニュアルへようこそ!地域で生活を続けるためには、どうしたらいいんだろう。

そういう思いからスタートした構想も約20年。そして、思い切って自分の住んでいた町にデイサービスを作ってから3年経ちましたが、ようやく自分のイメージするような町づくりが動き始めました。

町づくりや共生社会づくりといっても、今、町の人が悩んでいるのはもっと奥深い根深い問題だったりします。

助け合いた

第3章 「みやこや」をスタートさせてみた<機能訓練>

みやこやでは、栄養士である特色を活かし、「食事」「調理実習」に特化した機能訓練を行っています。

現在、みやこやでは、

1、デイサービス時の調理実習

2、短期集中型(C型)栄養指導

3、宅配弁当

4、子ども食堂

を行っていますが、1、2は機能訓練になります。

「調理」という動作を中心に書いてみます。

調理というのは、とても奥が深いです。

1)献立を順序だてて理解できるか

2)材料を購入で

第3章 「みやこや」をスタートさせてみた<地域密着型デイ>

本日より、第3章です。

第2章までは、みやこやを作るに至った経緯などを書いてきましたが、今日より「みやこや」の実践を書いてみたいと思います。

地域密着型デイサービスというテーマで話すとすると、理想論の話よりもまず運営のお話をする方が現実的かと思いますので、この辺りを中心に書いてみたいと思います。

まず、地域密着型デイサービスについての課題を書くとすれば、どうしても社会全体が「入居」ありきでデイ

第2章 なぜみやこやをつくったのか_さけられない貧困問題は、そのうち「じぶんごと」となる

ワタシマチメソッドに向けて、第2章「なぜみやこやを作ったのか」最後のテーマです。

第2章は、みやこやを作るに至るまでという内容で、社会背景や私自身の生い立ち、今の思いなどを書き綴ってきたのですが、最後にこの「貧困問題」は外せない問題です。

私は元々地域包括ケアシステムという言葉を使わず「地域福祉」という名称で20歳の頃から色々な事に取り組んできました。その中でぶつかる「壁」というものがあります

第2章 なぜみやこやをつくったのか_町づくり・自治会の問題

数年前、私は中間支援組織である市民活動センター(宮崎市指定管理委託事業)のセンター長をしていたのですが、宮崎市は「地域コミュニティ活動交付金」というものがあり、その調査・分析、コーディネートをする事業がありました。

町づくりのど真ん中の事業になります。市内を区分けし、各エリアで町づくりに関する事業をするんです。予算が半端ない!エリアの世帯数に応じて予算が出るのですが、エリアによっては500万円前

第2章 なぜみやこやをつくったのか_ボランティア体質でいいのか③

町づくりをボランティアに委ねるのはいいことなのか。

今回は人口の問題と絡めて書いてみます。

人口の増減について「自然増減(出生、死亡)」「社会増減(転入、転出)」というのがあります。

地域創生という言葉を知っていますか?

「地方創生HP」

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/

地方創生(ちほうそうせい)とは、第2次安倍政権で掲げられた、東京一極集

第2章 なぜみやこやをつくったのか_ボランティア体質でいいのか②

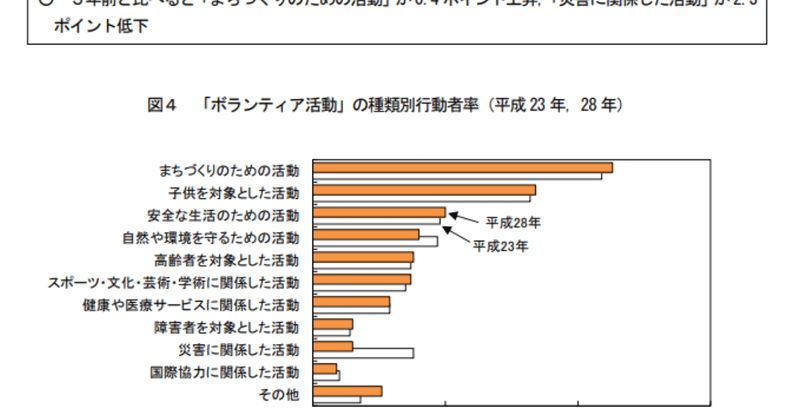

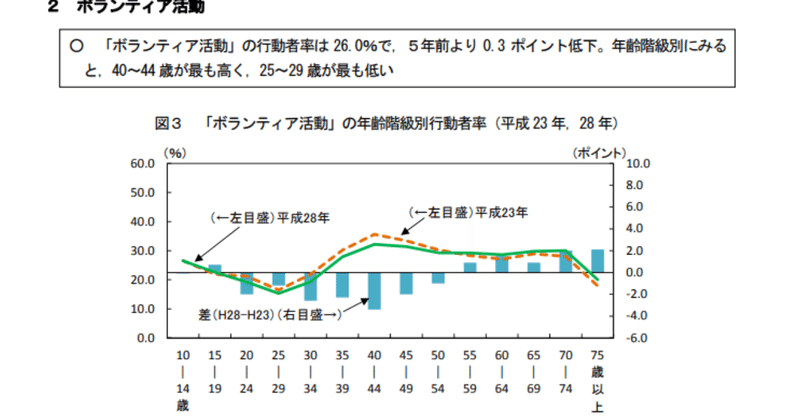

前回、支援やサービスにおいて、ボランティアを活用することに対しての危険性や疑問について書きましたが、今回はボランティア依存体質でいくことの限界について書いて見ます。

前回も書きましたが、私は、町づくりや様々な支援をボランティアに委ねることに対しては、昔から疑問を持っています。

理由は、

1.支援は労働。本人の意識付けと身を守るためにも、然るべき「対価」「保障」をつけなければならない

2.ボラ

第2章 なぜみやこやをつくったのか_ボランティア体質でいいのか①

町づくりや様々な支援をボランティアに委ねることに対しては、私は昔から疑問を持っています。

理由は、

1.支援は労働。本人の意識付けと身を守るためにも、然るべき「対価」「保障」をつけなければならない

2.ボランティア人口の減少。ボランティア活動の内容の変化。

中間支援を行っていたとき、ある介護施設についてクレームが来ました。

「傾聴ボランティアで行ったはずなのに、庭の剪定や片付け、利用者の介

第2章 なぜみやこやをつくったのか_・地域包括、在宅支援という考え方そして課題③

民間の施設の栄養士・指導員を経た後、事業団へ転職。

事業団・・・向陽の里(知的障がい者総合施設)、青島学園(児童養護施設)にて総務を経験。この時期に「事業団解体」「社会福祉基礎構造改革」「会計基準の転換」「介護保険」が一気になだれのようにやってきます。

さて、私は子どもを出産した後青島学園へ配属となりました。青島学園は児童養護施設になります。児童虐待他社会的な支援が必要となる子達の施設になります

第2章 なぜみやこやをつくったのか_・地域包括、在宅支援という考え方そして課題②

私は高校時代から「高齢者に関する仕組を作りたい」とずっと思い続けていました。

施設支援ではなくて、在宅支援の仕組が作りたかったんですね。そして、その思いは福祉施設に勤務をしたことにより更に強くなります。

まず、一番最初に勤務したのは重度身体障害者授産施設(就労型)。ここで学んだことが今の私の礎になっています。

さて、こちらでは週末は酒OK、夜の町に遊びに行くのもOK。当時の施設ではありえない