#11 シミュレーションによる個人と組織の変化 PART2

前回の記事では、近年注目を集めている体験型研修に焦点を当て、個人の学習に効果的な「シミュレーション」を活用した、体験による学びについて解説しました。

今回は、その続きとして、組織の暗黙知を形式知化する「アクティブラーニング」について解説します。

体験型研修は、単なる知識の習得を超えて、学習者同士の相互作用を通じて新たな知識が生まれるという独自の効果を持っています。

「体験型研修のメリットが気になる」「効果的なアクティブラーニングを実現する手段が知りたい」といったテーマが気になる方はぜひご覧ください。

はじめに

体験型研修では、「アクティブラーニング」が促進されます。アクティブラーニングは、学習者が積極的に行動し、その過程で学習内容を深く理解する学びの手法です。具体的には、次のような特徴が含まれます。

・学習者は聞いているだけの活動よりも積極的に参加している

・情報の伝達よりも学習者の能力開発に重点が置かれている

・学習者は高次思考過程(分析・統合・評価)に関与している

・学習者は読解・議論・作文などの活動に従事している

・学習者が自身の態度や価値を探索することに、より重点が置かれている

アクティブラーニングの強みは、協調学習を促進する点です。協調学習とは、学習者同士が相互作用を通じてお互いの理解を深め、新たな知識を共に創出する学習を指します。

例えば、グループディスカッションでは、異なる意見が交わされ、それらが統合されて新たな見解が生まれることが多々あります。これによって個々の学習者の成長だけでなく、グループ全体の理解も深まります。

このアクティブラーニングによる協調学習こそが、体験型研修を実施する最大のメリットといえます。

以下では、この協調学習によって生み出される知識と、それを実現するためのビジネスゲームについて紹介します。

より具体的には、次の3点に沿って解説を行っていきます。

・新たな知識創造を支えるSECIモデル

・SECIモデルのサイクルを最大限引き出すには

・効果的なアクティブラーニングとしてのビジネスゲーム研修

新たな知識創造を支えるSECIモデル

こうした協調学習を通じて生まれる知識は、単なる個々の知識の集合ではありません。それは、「SECIモデル」によって説明される、知識創造のプロセスを経て、組織全体の成長に寄与するものとなります。

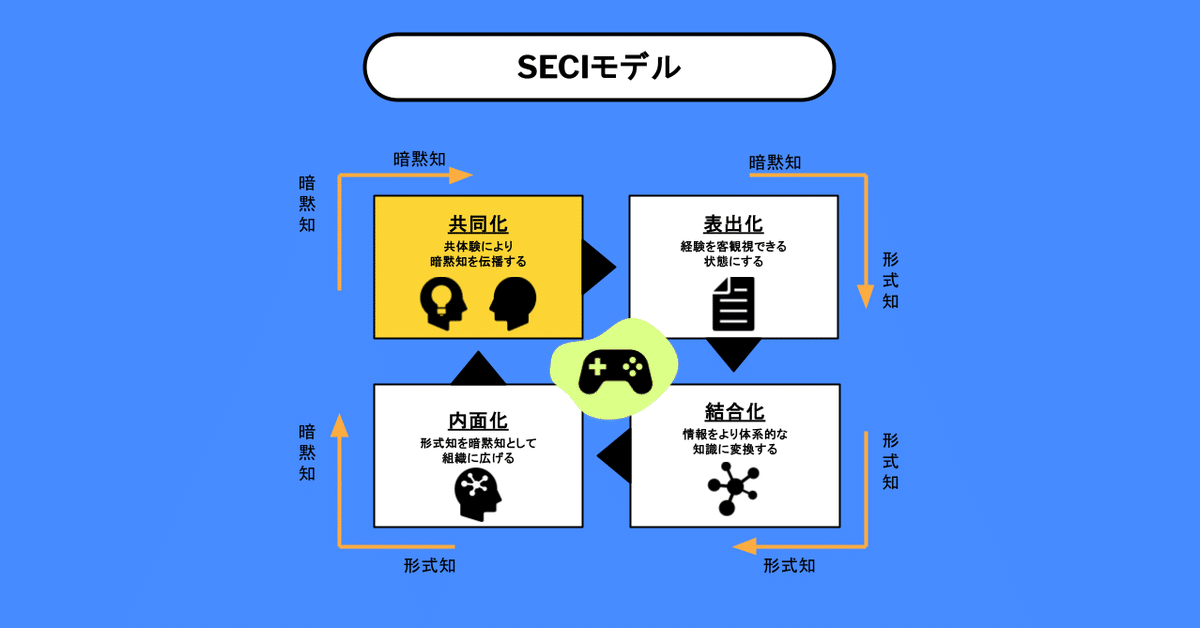

SECIモデルとは、野中郁次郎らによって提唱された、暗黙知(言葉で説明できない知識)から形式知(言葉で説明できる知識)が創造される過程を表したモデルです。

ここでの暗黙知とは、実行できるのに説明できない「経験知」と言い換えられます。この経験知を言語化して他者へ共有し、新たな形式知を創造することは非常に困難です。

そこで、SECIモデルでは、知識創造までのプロセスを4つのステップに分解しています。

4つのステップとは、個人が持つ暗黙知を共有する「共同化」→暗黙知から形式知に変換する「表出化」→グループの形式知を組織の形式知に変換する「連結化」→組織の形式知を再び個人の暗黙知に変換する「内面化」です。

このサイクルを何度も繰り返していくことで、新たな知識創造が可能になるとされています。

SECIモデルのサイクルを最大限引き出すには

SECIモデルを効果的に活用するためには、適切な「場」を設けることが重要です。ここでの「場」とは、知識が共有され、議論され、そして新たな形式知が創造される環境のことで、組織内での知識創造を支える基盤となります。

体験型研修は、こうした「場」を提供するための有効な手段といえます。とはいえ、研修の中でどのようなアクティブラーニングを行うかによって、その効果は異なります。実際、アクティブラーニングには、次のようなレベルがあります。

レベル3:問題の設定と解決:問題基盤型学習やプロジェクト学習を通じて、実際の問題に対する解決策を模索する

レベル2:葛藤と知識創出:ディスカッションで異なる意見のぶつかり合いを生じさせ、それを乗り越えることで、新たな知識を生む

レベル1:知識の共有と反芻:ミニレポートや自由記述を通じて学んだ内容を表出し、周囲に共有する

知識創造の観点では、特にレベル2以上を目指すことが重要です。

また、学習者が問題を解決するレベル3は、アクティブラーニングを実現する最も高度な方法として捉えられています。

このレベルでは、学習者同士が単に知識を受け取るだけでなく、積極的に課題に取り組み、解決策を模索する過程で新たな知識が生まれます。

効果的なアクティブラーニングとしてのビジネスゲーム研修

最後に、レベル3に該当する高度なアクティブラーニング手法の一つとして、ビジネスゲーム研修を紹介します。

ビジネスゲームは、実際のビジネス課題を再現したシミュレーションを提供し、グループ内での協力やコミュニケーションを促進します。そして、以下のアクティブラーニングの特徴を持っています。

✔ 現実の課題を中心とした活動

講義形式では寝ていても時間が過ぎますが、ビジネスゲームは、問題解決型の協調学習を行っているため、絶え間なく考え続ける必要があります。課題に取り組む時間が長いことで学習効果を高め、理論と実践が融合した実用的な知識を習得できます。

✔ 教えることによって学ぶ活動

ビジネスゲームでは、それぞれ役割を受け持つことで、他者との対話がスムーズになります。また、お互いが教え合うことで、学習者間で適切なフィードバックと深い理解を得ることができ、グループ間および組織間での共通言語の醸成が期待できます。

✔ 講師との密なコミュニケーション活動

従来の研修では、講師との直接のやりとりである質疑応答の数が限られています。それに対し、ビジネスゲーム研修は、講師が常にグループを回りながらアドバイスを行います。この個別対応により、学習者は自らの学びを深化させることができます。

まとめ

体験型研修は、暗黙知を形式知に変換し、組織内で知識創造を促進するための効果的な手法です。

SECIモデルに基づくアプローチは、新たな知識創造の鍵となります。特に、ビジネスゲームのようなアクティブラーニングを取り入れることで、学習者の経験が組織全体の知識へと変換されます。

組織全体での知識創出を促すために、体験型研修を積極的に活用することが重要です。こうした研修を通じて、組織内の知識創造を強化し、持続的な成長を目指しましょう。

もっと詳しく知りたい方へ

野中 郁次郎、梅本 勝博(2001)知識管理から知識経営へ : ナレッジマネジメントの最新動向

中原 淳 編著 / 荒木 淳子、北村 士朗、長岡 健、橋本 諭 著(2006)企業内人材育成入門

筆者:大空 理人

東京大学大学院 学際情報学府 修士課程。Ludix Labにて、人の学びや成長につながる「楽しい経験」を創り出す学習コンテンツの設計や教育プログラムのデザイン方法論を研究。また大学院進学と同時に、株式会社NEXERAに新卒入社し、リサーチャー/クリエイターとしてビジネスゲーム及び研修カリキュラムの企画、開発、運用を行う。2023年に『ELSI Game Lab』を設立。科学技術と社会の接続・課題解決にも努める。

東京大学 ELSI Game Lab:@ELSIGamelab

大空 理人:@masato_edut