#1 私たちはゲームからどのように学ぶのか

2024年。社会人として、大学院生として、3年目になります。

これまで、ビジネスの世界とアカデミアの世界を行き来する中で、面白い知見や役立ちそうな理論を見つける機会が多くありました。

そこで今年から、日々の学びや自身の研究成果を、月イチで発信していこうと思っています。主に自身の研究テーマである「ゲーム学習」について、人材開発や組織開発といった視点で紹介する予定です。

ビジネスパーソン、教育関係者の方にも役立つような内容をお届けできればと考えているので、皆さまの実践の一助になれば幸いです。

はじめに

第1回は「私たちはゲームからどのように学ぶのか」というテーマで書いていこうと思います。

ゲームで学ぶということに、まだ馴染みがない人も多いかと思いますが、研究分野で「ゲーム学習」という領域が存在し、これまで教育手法の一つとして研究されてきました。

そこで、今回は「ゲーム学習」について、その知識獲得プロセスに着目しながら紹介していきます。

下記のトピックが気になる方はぜひご覧ください。

・講義で学ぶこと、ゲームで学ぶことの違いは何なのか

・私たちはゲームで学ぶ際、どのようなプロセスを経るのか

・ゲームで学ぶ時、その効果をさらに高めるためには何ができるか

そもそも知識とは

知識獲得プロセスの観点から、ゲームでの学びを考えるにあたって、まずは知識とは何かということからスタートしていきたいと思います。

鈴木(2016)によれば、有用な知識には「一般性」「関係性」「場面応答性」の3つの性質があるとされています。

これは、知識とは自身で構成されるものであるという、構成主義に基づいた定義です。今回はこの考え方を前提に話を進めていきます。

「講義で学ぶ」と「ゲームで学ぶ」の違い

「講義で学ぶ」と「ゲームで学ぶ」では、情報の伝えられ方に違いがあります。以下では、それぞれについて解説していきます。

「講義で学ぶ」とは

講義では、情報が言葉で伝えられ、私たちの記憶となります。

ポイントは、あくまで記憶であり、知識ではないということです。

マーケティングフレームワーク「3C分析」を学ぶ場面で考えてみましょう。

大学の講義を真面目に受けて「3C分析とは〇〇である」といえたところで、それを言葉として覚えているだけでは、有用な知識にはなりません。

また、鈴木(2022)は、経験の豊かな人が経験のない人に言葉で何かを伝えるときは、齟齬が生み出される可能性が高いと指摘しています。

講義で学ぶ場合、情報が言葉で伝えられるため、自分の中で「一般性」「関係性」「場面応答性」が正確に保たれず、知識ではなく記憶で終わってしまうことが多いです。

「ゲームで学ぶ」とは

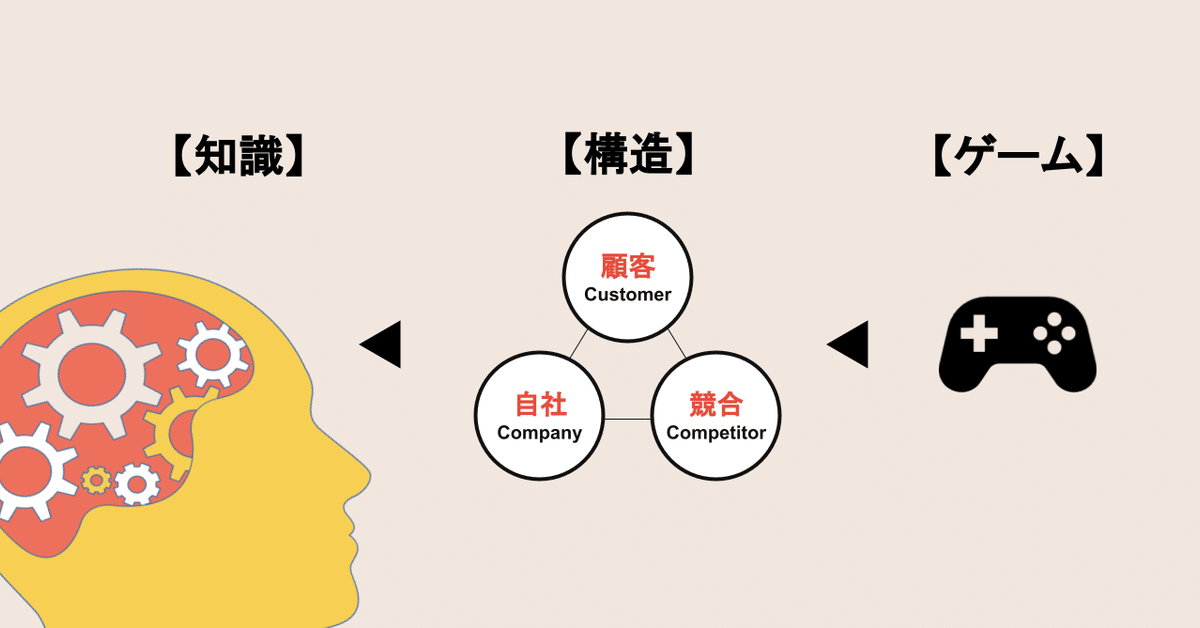

ゲームでは、情報が構造で伝えられ、私たちの知識となります。

マーケティングフレームワーク「3C分析」を学ぶ場面で考えてみましょう。

経営シミュレーションゲームを通して「3C分析は〇〇のように使う」と自身の経験と紐づけ、論理的に整理した状態で語ることができれば、それは有用な知識です。

ゲームの中で擬似経験を重ねることで、本質的な部分の区別や繋がりを認識できるようになったり、そのネットワークが他の経験のネットワークと繋がり合ったりすることで応用も可能になります。

ゲームで学ぶ場合、情報が構造で伝えられるため、自分の中で「一般性」「関係性」「場面応答性」が正確に保たれ、有用な知識を獲得できます。

ゲームでの学びを高めるためのポイント

ここまで「講義で学ぶ」と「ゲームで学ぶ」の違いを解説してきました。

特に、ゲームで学ぶことによって、単なる記憶ではなく、知識の獲得につながることが紹介できたかと思います。

以下では、そんなゲーム学習による知識獲得をさらに高めるためのポイントを紹介していきます。

①「経験」を増やす

経験によって脳内にネットワークが構築されることで、知識は構成されていきます。そのため、ゲームでのシミュレーション経験を増やすことが、その内容をより具体的に理解するためのステップになります。

②「関連知」を増やす

ゲームでのアウトプットだけでなくインプットも同様に重要です。例えば「3C分析」でいえば、「STP分析」「4P分析」を知っていることで、その繋がりや違いを考えて理解がより明瞭になります。

ゲームで学ぶ時に注意すべきポイント

最後に、教育を提供する側からの視点で、ゲーム学習を導入する際に気をつけるべきポイントを紹介します。

①知識は属人的である

知識は個人によって構成されるため、かなり属人的です。そのため、同じ経営シミュレーションゲームをプレイしたとしても、そこから得られる知識は人によって異なります。

だからこそ、ゲームを授業や研修で活用するのであれば、事前の学習到達度の把握、実施中のファシリテーターの問いかけ、事後のフォローアップなどが必要です。単にゲームをプレイするだけでは期待する学習効果が得られない可能性も高いので、プログラムとしての全体設計を行う必要があります。

②講義で学ぶは悪ではない

講義で学ぶことは知識獲得に繋がらないと前述しましたが、講義が意味のないものであるとは言い切れません。学校の授業で聞いた話が、大人になってその意味を理解できたということがあるように、記憶は経験と結びつくことで、知識になり得ます。

講義は情報を大量に伝えられるという長所を持っているため、ゲーム学習と組み合わせれば、上手くお互いの欠点を補完し合い、全体の学習効率も高くなります。

まとめ

今月は「私たちはゲームからどのように学ぶのか」というテーマで、ゲーム学習について紹介しました。

知識獲得という観点からゲームで学ぶことを考えると、ゲーム学習が教育手法として有効なのではないか?と感じられ方もいるのではないでしょうか。

本記事が、皆さまの今後のゲーム学習に対する考えや学びへのヒントになれば幸いです。

もっと詳しく知りたい方へ

・鈴木 宏昭 (2016) 教養としての認知科学

・鈴木 宏昭 (2022) 私たちはどう学んでいるのか: 創発から見る認知の変化

筆者:大空 理人

東京大学大学院 学際情報学府 修士課程。Ludix Labにて、人の学びや成長につながる「楽しい経験」を創り出す学習コンテンツの設計や教育プログラムのデザイン方法論を研究。また大学院進学と同時に、株式会社NEXERAに新卒入社し、クリエイターとしてビジネスゲーム及び研修カリキュラムの企画、開発、運用を行う。2023年に『ELSI Game Lab』を設立。科学技術と社会の接続・課題解決にも努める。

東京大学 ELSI Game Lab:@ELSIGamelab

大空 理人:@masato_edut