#高堂院

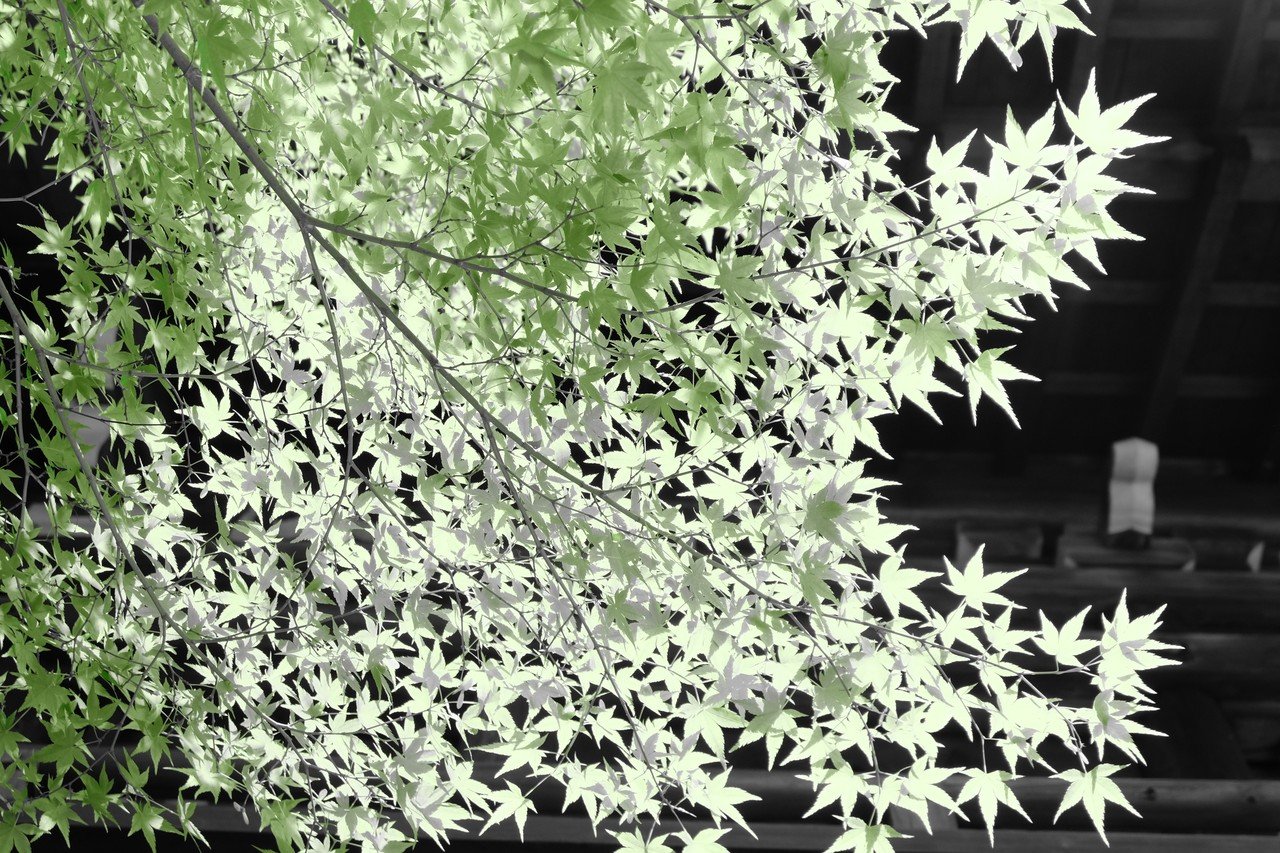

梅雨のあいま、もみじの落ち葉が苔のうえに幾つかあるのにふと目がとまった。このような紅葉は秋のことと無意識におもっていたので、虚をつかれたかたちだ。まるで竹垣のなかから、秋だけがフライングしてやってきたようである。夏のなかに秋があり、生のなかに死がある。味わいつくして、歩まれたい。

過日の茶室に飾られていたお軸は『渓聲』であった。或る晩に坐っていると、水のせせらぎが釈迦の聲に聴こえたという有名な蘇東坡の句になる。眼と同様、私たちの耳には外界の聲がほとんどはいっていない。おそらく森羅万象が今朝もささやきかけてきているものの、一度も耳を傾けられたことはないのだ。