枠の外を探す思考法

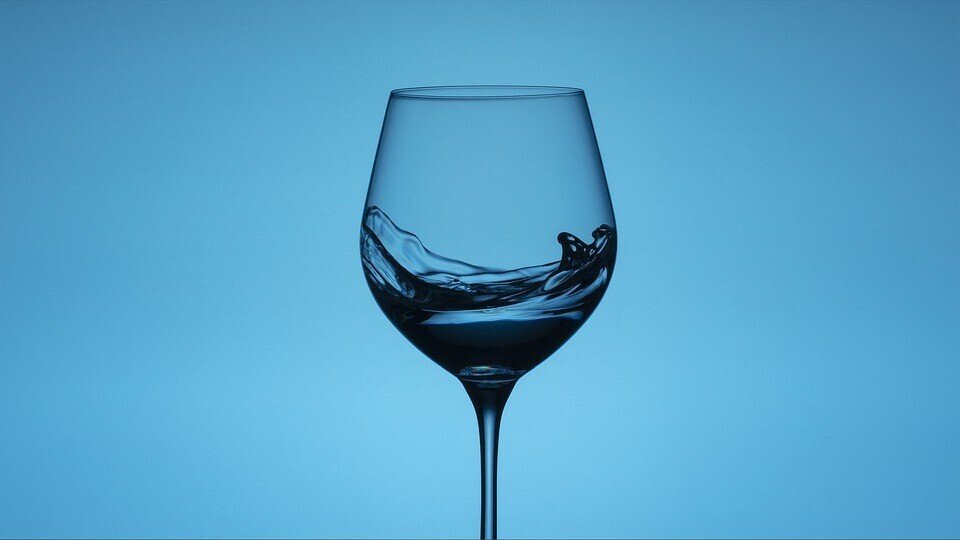

「コップの水理論」と呼ばれる思考法をご存知でしょうか?

「コップの水がもう半分しかない」と考えるのではなく、「残りがまだ半分もある」と考えることで前向きな気持ちが働く。

といった理論です。

「もう」から「まだ」という考え方に変容することをリフレーミングという言葉に置き換えて、コーチングなどの手法の一つとなっている側面もあります。

もとを辿ると、経営学者として誰でも耳にしたことがあるピーター・ドラッガーが「イノベーションと起業家精神」の中で述べたイノベーションとは何なのか?に端を発します。

「コップに『半分入っている』と『半分空である』とは、量的には同じである。だが、意味はまったく違う。とるべき行動も違う。世の中の認識が『半分入っている』から『半分空である』に変わるとき、イノベーションの機会が生まれる」

(P・F・ドラッカー『イノベーションと起業家精神』より)

…すでに語り始めてしまっていますが(笑)、今回は、この「コップの水理論」に存在する思考の枠を外してみませんか?という内容で書いてみようと思います。

最後までお付き合いいただけると幸いです。

ーーーーーーーーーー

「コップの水理論」について、もう少し具体的に書いていきます。

要するに、コップに半分ほど注がれている水を見てどう思うのかによって、思考の傾向を探るクエスチョンになります。

「コップの水がもう半分しかない」とするならば、ネガティブ思考。

「残りがまだ半分もある」とするならば、ポジティブ思考。

リフレーミングとは、この「もう」を「まだ」に置き換える作業で、よく個性の捉え方などで例示されます。

「臆病である」をリフレーミングすると、「慎重である」「他人の動向を観察することができる」などとなり、自己否定的な考え方を自己肯定的で自信を持たせる思考に変化させることを意味します。

「もうダメだ」から「まだやれる」に置き換えるのも同様です。

さて、ここからが個人的な意見ですが、この「もう」を「まだ」に置き換えるリフレーミング法と、ドラッガーの提唱しているイノベーションの機会は、捉え方の違う思考法だと思うのです。

つまり、ドラッガーが説いているのは、「水」や「コップ」といった、すでに認知されているモノ以外を見ろ、ということなのではないでしょうか?

ーーーーーーーーーー

では、「水」や「コップ」以外の、認知されていないモノとは何でしょうか?

まず考えられるのは「空間」です。

コップの水が「もう半分」であろうと「まだ半分」であろうと、消費してしまえば、いつか水はなくなります。

では、水のなくなったコップから考えられることはないのでしょうか?

こぼしてしまっても、誰かが飲んでしまっても、蒸発してしまっても水はなくなりますが、コップの容積に存在する「空間」は水が減るほどに増大します。

コップを「人の心の器」として考えた場合、水が減っていけば、不安になったり、より水を渇望する欲求が生じることでしょう。

しかし、水は減り続けます。

このような状態で「空間」は増大し続けるわけですから、水の代わりに「人の心の器」を埋めるモノが何なのか?と考えることは、イノベーションの機会という表現に適しているのではないかと、私は考えています。

ーーーーーーーーーー

他にも、別の可能性を示唆することもできるでしょう。

コップの水が「もう半分」であろうと「まだ半分」であろうと、減ったのであれば足してしまえば、いつでも適度に満たされた状態を創り出すことができます。

この場合は、注ぐ液体が水以外の可能性もありますし、注ぐ方法も蛇口であったり、別のコップからであったりする可能性もあるでしょう。

また、誰が注ぐのか?と考えることもできると思いませんか。

コップと水の関係性にのみ意識を向けては決して湧き出ることのない様々な可能性を模索することも、イノベーションの機会を生む行為だと思います。

…リフレーミング法のような、すでに開示された思考法を考える際、大切なのは、いかに優れた手法であっても、さらなる可能性を模索し続ける思考だと思います。

どんなに学びを続けても、そこに気づきがなければ、過去を知っただけで未来を描く能力を手にすることは出来ません。

提示されたモノに対して、新たな可能性を模索する作業を行わなければ、あなた自身の新たな可能性も切り拓くことは出来ないと思うのですが、あなたはどのように考えますか?

ーーーーーーーーーー

ということで、最後までお読みいただきありがとうございました。

今回の投稿は以上です。