顧客満足とは?顧客のニーズとウォンツに向き合う方法〜マネプロ#12

こんにちは! DeNAでHRビジネスパートナーをしている坪井(@tsubot0905)です。

マネジメントの進化を探求するnote

『マネプロ』は今回が第12回目です。

このマネプロnoteのシリーズでは、5分で分かりやすく学べるシンプルな構成と、相手とのコミュニケーションで使えるようなシンクロしやすい問いを意識した内容を心がけています。

さて、前回より3C分析のCustomer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)を順にテーマとしてお送りしております。

戦略に影響する視点の探求。

今回のテーマは「顧客に向き合う」の前編。

顧客がいなければ経営は成り立ちません。

経営の根幹となるテーマ、要チェックですね。

目次はこちら!

<「顧客」から考える視点>

簡単な質問をします。

サクッと答えてみてください。

「顧客満足」って、何でしょうか?

この問いに「顧客を満足させることだ」

と答えていたら要注意。

それは勘違いです。

顧客「が」満足する。

この状態が顧客満足です。

顧客「を」満足「させる」では、視点が企業側になってしまっています。ひっかけクイズのようですが、顧客の視点を持てているかを考える上で大事なポイントです。

この話は、ハーバード・ビジネス・スクール名誉教授のセオドア・レビットが1960年に発表した論文「マーケティング近視眼」で、マーケティングは、顧客の視点から顧客中心の経営を考えるべきであると説いたメッセージと重なります。

私自身、カスタマーサービスの領域のマネジメントをしていた時、Voice of Customer(顧客の声)に触れる機会が多く、主語を顧客において考えることの重要性はとても大事であると感じていたのでとても共感できた話でした。

では、顧客の視点をもつために

心がけるポイントはなんだろうか?

私は

・顧客の欲求を理解すること

・顧客の行動を理解すること

この2つをあげたいと思います。

顧客の欲求と行動を理解するために、2つの視点でまとめました。

それぞれみていきましょう!

< 顧客の欲求|「ニーズ」と「ウォンツ」 >

顧客が満足する・・・の前には、

必ず何かを求めている状態があります。

その“何かを求めている状態”を「ニーズ」なんて呼ぶのはご存知かと思います。他に「ウォンツ」が頭に浮かんだ方もいらっしゃるかもしれませんね。

今出てきた「ニーズ」と「ウォンツ」。

それぞれの違いが説明できますか?

マーケティングの世界的権威であるフィリップ・コトラーは、顧客の購入欲求について3つの段階があると説明しています。(「デマンド」という概念もいれて3つあるようです。)

ニーズ:必要性が生じて欠乏を感じる段階

生理的ニーズ(食べ物、衣服、温かさ、安全など)、社会的ニーズ(帰属や愛情など)、個人的ニーズ(学習や自己表現など)。

たとえば、空腹というのはニーズです。

では、「腹減ったなぁ」と思ったら、

次に考えることはなんでしょう?

「なに食うかなー。ガッツリ焼肉を食べるか。いや、時間もないからラーメンの全部乗せにするか」とかね。

この選択肢を考えている段階がウォンツです。

ウォンツ:欲求を満たす手段を考える段階

ウォンツはニーズを満足させる対象の名称で表される。

平安時代の人間が「ひだるく候ふ(お腹すいた)。何をや食はむ(なに食べるかなぁ)」と思った時にその対象として焼肉やラーメンを思い浮かべることはありませんよね。

何がウォンツの対象となるかは、時代・社会・地域・文化などによって様々です。そして、現代は個人の価値観が多様化し、商品やサービスは世の中に溢れていると言われています。

だからこそ、誰が顧客となり何の欲求に応える価値を提供するのかを企業が顧客に向き合って考えることが問われています。

そして、ニーズは顧客の中にあるものですが、ウォンツは企業が生み出す必要があります。顧客に選ばれて支持されるものを企業が生み出せているかを問われているのです。

つまり、企業は顧客の欲求である

「ニーズを満たし、ウォンツをつくる」

ことが重要になります。

デマンド:手段を選択して購入に動ける段階

欲求が購買力を伴うと需要へ。消費者は製品をベネフィット(便益)の集合体ととらえ、自分で買うことができる物の中から最も優れたものを選択する。

欲求を満たす行動に移る段階がデマンドです。

「予算的にステーキガストの焼肉にしよう」「栄養も考えて長崎ちゃんぽんにしよう」みたいな特定の商品に辿り着いている状態ですね。

欲求を満たす手段として頭に浮かんでも、欲求のままで買われなければ顧客になることはありません。

企業はウォンツがデマンドに変わるまで顧客に向き合って考える必要があります。コレが欲しいから買う!をつくるまでが「ウォンツをつくる」ということですね。

< 顧客の行動|時代と共に変わる消費者行動 >

「ニーズ」「ウォンツ」「デマンド」は消費者の心理的な動きを3段階で説明したものでした。続いては消費者の行動心理についてです。

消費者行動は時代と共に変化してきました。

それが、これから紹介する

AIDMA、AISAS、DECAXの法則です。

考え方の誕生順にそれぞれ見ていきましょう。

・AIDMAの法則

注意→興味→欲求→記憶→購入

・AISASの法則

注意→興味→検索→購入→共有

・DECAXの法則

発見→関係構築→確認→購入→体験共有

AIDMA(アイドマ)が生まれたのは1920年代のアメリカ。

もう100年前ですから驚きます。

アメリカでは1920年にラジオの公共放送が始まり、次第に圧倒的支持を集めていきました。とはいえ、1925年でもまだ普及率は10%ほどだったよう。中心となるメディアは新聞や週刊誌でした。

モノ不足で選択肢が限られたこの時代、情報を取得できるメディアも限られており、ニーズとウォンツはそれほど複雑ではありません。ほしいモノが明確になりやすく金銭面がクリアであればデマンドに至る。AIDMAは消費者行動をシンプルに表したモデルだったのでしょう。

しかし、そこから80年も経つと事情は変わってきます。2004年、日本の広告代理店である電通がAISAS(アイサス)を唱えました。モノに溢れ、ネットによって選択肢が溢れかえった時代なら、基本的なニーズは満たされていて、ニーズに対するウォンツの選択肢にも悩むもの。消費者の行動に検索(サーチ)と共有(シェア)が生まれました。

さらに20年近く経った現在、個人のニーズは多様化し、明確に理解するのが難しくなっています。インターネットの登場から数十年が経ち、誰もがSNSを利用するようになってから、これまでとは異なる購入行動の流れが生まれます。

最後に紹介するDECAX(デキャックス)は以前の消費者行動のモデルとはガラッと変わっていますよね?

私が注目したポイントは、SNSの登場により、AISASにあった「シェア」のSが、“評価の共有”ではなく“体験の共有”のXに進化していることです。

以前までは口コミ系サービスでの“評価の共有”が信頼性につながり、消費者行動に影響を与えていました。現在はSNS系サービスでの“体験の共有”から商品やサービスが発見されたり、インスタ映えのために行列に並んででも同じ体験をしたいと行動する人がいますよね。

< 顧客の欲求と行動にフォーカスする >

顧客の欲求と行動について長々と書いてしまいました。私が顧客視点を考える上で最も問いかけたかったことは、自社の顧客の欲求や行動は変化していませんか?ということです。

商品/サービスを選ぶ基準や生活が変わりゆく中で、なにが顧客にとっての価値となり、どうやって価値を届けるのか。これからも企業は顧客の視点で考え続けなくてはなりません。

< 顧客の課題は?困りごとは?喜びは? >

顧客の視点に立つために

もう少し具体的な考え方も紹介していきます。

マインド・シェアという言葉。

ご存知でしょうか?

顧客の心の中に占める

特定ブランドの占有率のことです。

わかりやすく言えば、「安くて上手いハンバーガーのお店といえば?」で真っ先に頭に浮かぶ商品はマインド・シェアが高いわけです。そのジャンルのウォンツでは顧客のNo1ですね!

マインド・シェアは必ずしも販売シェアと一致するわけではありませんが、高ければ高いほどそのジャンルの商品を代表するものとして重要な位置を占めている(ブランド力がある)と言えます。

では、どうすれば顧客に真っ先に想起してもらえるものを生み出せるのか?

ここでも、顧客視点が重要になります。

顧客の課題は何なのか?

顧客は何に困っているのか?

顧客はどうなったら嬉しいのか?

これらを理解してニーズを満たせるように、

競合よりも相応しい商品やサービスを提案できなくてはなりません。

そこで便利な方法、フレームワークがあります。

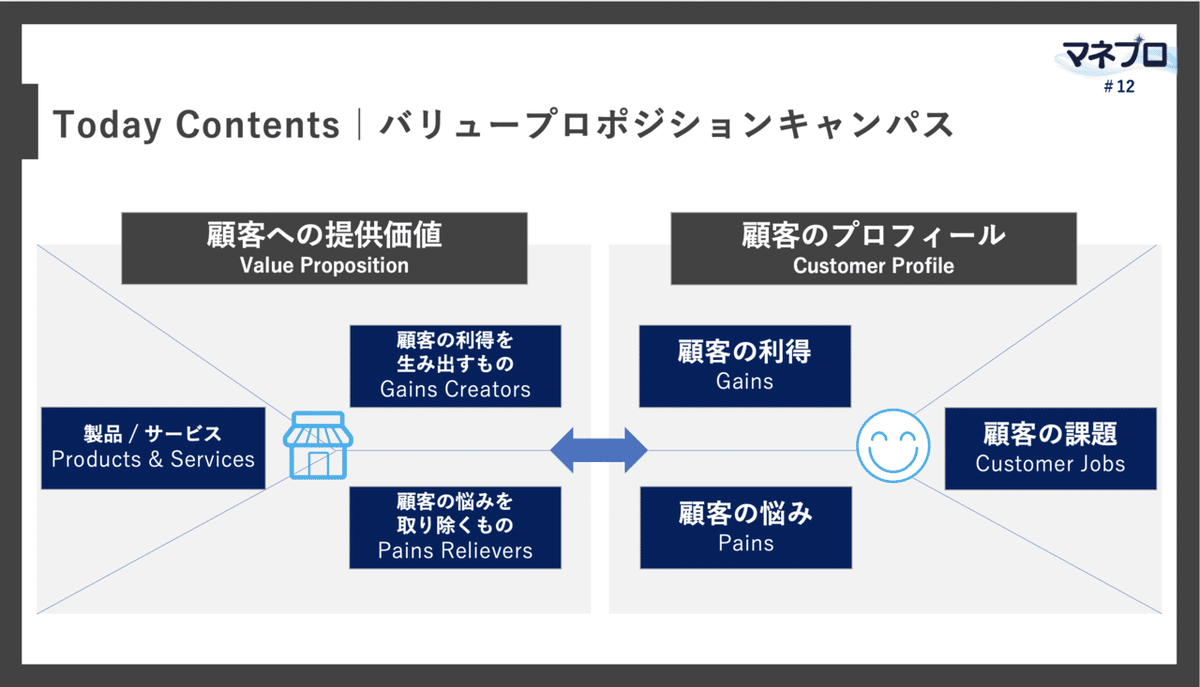

バリュープロポジションキャンパスです。

< バリュープロポジションキャンパスについて >

Value=価値、Proposition=提案。

Value Propositionは、日本語では「顧客への提供価値」と表現されます。顧客のどのような欲求を満たす価値かを示すキャンパスです。

バリュープロポジションキャンバスは、顧客への提供価値と顧客のプロフィール(顧客のマインド)を6つの視点から整理していきます。

図解をするとこちらです!

顧客のプロフィールに対して何を価値提供しているかをみる視点です。

「顧客の関心に関心を持つ」という発想から、顧客の喜びや悩みなどを洗い出し、商品やサービスの価値提供を考えるアプローチです。

顧客への価値提供につながる商品やサービスになっているか、両者間の関係性が一目でわかるのも特徴的ですね。

バリュープロポジションキャンバスは顧客のニーズを深掘り、顧客のウォンツをつくるために何があると良いかを考える方法として使えます。

改めて顧客の視点に立って、課題・利得・悩みを理解し、提供する製品/サービスがそれに相応しいかを検討してみてはいかがでしょうか?

<今回のQuestions>

以上が12回目のマネプロでお届けしたかったコンテンツでした!

いかがでしたでしょうか?

ということでマネプロ恒例、最後の問いです。

今回のテーマを通じて、リーダーやマネージャーの方々に問いかけたい4つの質問を選びました。忙しい皆さんの思考の整理と、新たな行動の後押しになれますように!

※「自分はこう考える」「自分ならこれを問いかける」という考えはぜひTwitterにて「#マネプロ」を付けてつぶやいていただけたら嬉しいです!

<次回にむけて>

第11回でお伝えした通り、しばらくは3C分析のCustomer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)を順にテーマとしてお送りします。

今回のマネプロでは顧客に向き合うをテーマにお伝えしてきました。

では、顧客の欲求と行動を理解した上で企業や事業として何をしていけば良いのか?私はマーケティング活動がその1つだと考えます。

「顧客と向き合う」の後編テーマでは

マーケティングの進化と変化を探求します。

次回は2週間後の水曜日。

良かったらぜひnoteのスキやフォローをお願いします。

今回も最後までお読みいただきありがとうございました!

読者のみなさんと共にマネジメントの進化を探求できれば何よりです。Twitterのフォロリツ大歓迎です!DMでの感想も是非!(@tsubot0905)

noteで取り上げた内容について、みなさんの持論や新たな問いかけの視点をもらうことでマネジメントの探求がもっと楽しくなるはず。ですので、みなさんからのリアクションを心待ちにしております。よろしくお願いします!