【分野別音楽史】#06-4「ジャズ史」(1960年代)

『分野別音楽史』のシリーズです。

良ければ是非シリーズ通してお読みください。

本シリーズのここまでの記事

#01-1「クラシック史」 (基本編)

#01-2「クラシック史」 (捉えなおし・前編)

#01-3「クラシック史」 (捉えなおし・中編)

#01-4「クラシック史」 (捉えなおし・後編)

#01-5 クラシックと関連したヨーロッパ音楽のもう1つの系譜

#02 「吹奏楽史」

#03-1 イギリスの大衆音楽史・ミュージックホールの系譜

#03-2 アメリカ民謡と劇場音楽・ミンストレルショーの系譜

#03-3 「ミュージカル史」

#04「映画音楽史」

#05-1「ラテン音楽史」(序論・『ハバネラ』の発生)

#05-2「ラテン音楽史」(アルゼンチン編)

#05-3「ラテン音楽史」(キューバ・カリブ海編)

#05-4「ラテン音楽史」(ブラジル編)

#06-1「ジャズ史」(草創期)

#06-2「ジャズ史」(1920~1930年代)

#06-3「ジャズ史」(1940~1950年代)

今回は1960年代ということで、一般的にはビートルズが活躍し、ロック史が一番盛り上がっていくところではありますが、その裏でジャズ界ではどのような変化が起きていたのか見ていきます。1960年代という時代の独特な空気感は何となく共通するものがあると個人的には感じます。

過去記事には クラシック史とポピュラー史を一つにつなげた図解年表をPDFで配布していたり、ジャンルごとではなくジャンルを横断して同時代ごとに記事を書いた「メタ音楽史」の記事シリーズなどもあるので、そちらも良ければチェックしてみてくださいね。

◉「モードジャズ」の誕生

「クラシック史」編での主張を振り返っていただきたいのですが、西洋音楽史というものが実際にはフランスやイタリアでの大衆文化的なものや、ウィーンのダンスミュージックなど、そしてドイツでの哲学的なもの、というように、一筋縄では語れない多様性があったにもかかわらず、「バッハ → ベートーヴェン → ワーグナー → シェーンベルク」というドイツ人を軸にした音楽理論上の一直線の哲学的な物語に強引になぞらえて語られてきていました。

ジャズの歴史も、実際には同時並行的に演奏や録音が行われていたのですが、一般的な切り口としてマイルス・デイヴィスという偉人が辿った音楽理論と音楽スタイルの急進的な進化になぞらえて、ジャズ史全体の時代区分とスタイルが語られます。

そして、「クラシックが数百年かけて辿った道のりと同じ進化を、ジャズはわずか数十年で推し進めてしまった」などと言われるように、クラシック史とジャズ史は音楽理論的に類似した展開が見受けられます。1940年代から1950年代にビバップ、クールジャズ、ハードバップ、というふうにジャズのスタイルを更新していったマイルスは、1950年代末に「モードジャズ」というスタイルを試みるようになったのです。

ビバップをはじめとするモダンジャズでは、曲の始めと終わりに合図として「テーマ」が演奏されますが、その間に挟まれた、演奏のメインとなる各楽器のアドリブソロは、その題材となる曲のテーマのコード進行が繰り返され、そのコード進行やコード分解に基づいて即興演奏が行われます。このような、コード進行によるアドリブソロの生成に限界を感じていたマイルスらジャズミュージシャン達は、より新しい方法でアドリブソロを生み出せるように考え始めたのでした。結果、取り入れられたのが、古い教会音楽で使われていた旋法(教会旋法 = チャーチ・モード)を用いることだったのです。

ここでは、もう少し音楽理論的な部分に踏み込んで解説してみたいと思います。クラシック的な楽典や、ポピュラー作曲理論、そして、バークリー音楽大学を中心に確立したジャズ理論まで、基本的に和声法やコード理論に共通する骨子として「ケーデンス(カデンツ)=終止形」という“型”があります。一番シンプルな例としては「お辞儀の和音」がイメージしやすいでしょう。

これを音楽理論的な数字で表したとき、Ⅰ - Ⅴ - Ⅰ(1度→5度→1度)という分析になり、それぞれの和音の役割・性格として

Ⅰ=トニック(安定)

→ Ⅴ=ドミナント(トニックへ戻したい力が働く)

→ Ⅰ=トニック(安定)

という解釈をします。

ドミナントからトニックへと進行することを「解決する」といいます。こういった、和音の役割(「機能」)を体系的に捉える音楽理論が機能和声であり、モーツァルトやベートーヴェンなどの「古典派」の段階で特に忠実に用いられ、その後のロマン派でも転調などを巧みに組み合わせることで応用・発展されていきました。

ブラス・バンドからニューオーリンズ・ジャズ、スウィングジャズに至るまでのアーリー・ジャズも、和声的にはこういった骨組みを基本としていて、ブルーノートといったブルースフィーリングの音程が入るなど、それぞれの和音に「飾り付け」が施されることでジャズっぽさ、オシャレっぽい響きというものが成立していきました。

こうして、ジャズでは 【Ⅱ - Ⅴ - Ⅰ (ツーファイブワン)】というフォーマットが進行の基本となり、ビバップなどのコード進行主体の即興演奏では、この基本の進行の型を組み合わせ、代理のコードに置き換えたり、転調を重ねたりして、複雑化していったのでした。これはクラシックでいうところのロマン派中期の和声の複雑化と同じ傾向と言えます。

そして、その複雑化がとことん極められた結果、行き詰まりを見せたのです。たとえば、1959年に発表されたジョン・コルトレーンのアルバム「ジャイアント・ステップス」の同名表題曲では、【ハイテンポで、1コーラス=16小節中に〈長3度〉という珍しい転調を10回行う】という、ツーファイブの組み合わせと転調の極限状態を提示してしまいました。

これは、ワーグナーがトリスタン和音を提示して以降、末期ロマン派にかけての和声の行き詰まりの兆候と非常に似た流れだと思います。

そして、この時期に、音楽教授のジョージ・ラッセルや、ジャズプレイヤーのマイルス・デイヴィスやジョン・コルトレーン、編曲家ギル・エヴァンス、そしてピアニストのビル・エヴァンスらによって、機能和声的なコード進行ではない、進行感・解決感を排除した色彩的なスケール(音階)中心のモーダルな音楽の研究が進められていき、そのアイデアがマイルス・デイヴィスの1959年のアルバム「カインド・オブ・ブルー」で提示されたのでした。これによって、1960年代からのジャズの方向性が示されたとされ、モード・ジャズの始まりとなったのです。このアルバムの成功により、マイルス・デイヴィスは完全にジャズ界におけるリーダーとして君臨することになりました。

ジャズにおける「コードからモードへの変化」は、クラシック音楽史において「機能和声中心のロマン派の行き詰まりに対し、ドビュッシーが教会旋法や全音階を導入してフランス近代音楽を開拓した流れ」と全く同じだといえます。

よく、このモードジャズの誕生をもってして「クラシック的理論の呪縛からの解放」「黒人性の獲得」「同時代の公民権運動にも関連する、自由性の出現」などと捉える記述を多く目にしますが、それはクラシック理論についてあまり理解が及んでいない視点だな、と感じます。個人的には、モードジャズは「音楽理論の複雑化・実験化」という、典型的クラシック的な価値観・手法に接近する動きだと感じます。

実際、このアルバムにおいて、クラシックの知識を持った白人ピアニストのビル・エヴァンスの起用が大きな役割を果たしていました。当時、ジャズは黒人の魂だとされ、黒人トランペッターのマイルスが白人ピアニストを雇ったことについて激しい批判が浴びせられてしまいましたが、マイルスは「いいプレイをする奴なら、肌の色が緑色の奴でも雇うぜ」と返したといいます。

ビル・エヴァンスはカインド・オブ・ブルーへの参加と前後して、自身のピアノトリオでの活動での表現を始め、ベースのスコット・ラファロとドラムのポール・モチアンとの積極的な相互作用や楽器間の会話がインター・プレイというスタイルと呼ばれて評価され、他のジャズミュージシャンへ大きな影響を与えました。

◉「ファンキージャズ」

さて、ジャズ史では1959年の「モード革命」が1940年頃の「ビバップの誕生」と同じように非常にセンセーショナルな出来事として記述され、50年代までがバップの時代、60年代以降がモードジャズの時代、とわかりやすく切り分けられることが多いですが、ビバップから発展した「ハードバップ」というスタイルもむしろ1950年代後半に成立したばかりであり、60年代においてもまだまだ隆盛を見せています。

特に、ブルースやソウルの要素が強調された「ファンキージャズ」は60年代、モード・ジャズと並行して栄えていました。

【ファンキー・ジャズの代表的アーティスト】

ホレス・シルヴァー(Pf)

キャノンボール・アダレイ(Sax)

ナット・アダレイ(Cor.)

リー・モーガン(Tp)

ハンク・モブレー(T.Sax)

カーティス・フラー(Tb)

ケニー・ドーハム(Tp)

ボビー・ティモンズ(Pf)

ケニー・バレル(Gt)

ジョー・ザビヌル(Pf)

また、ファンキージャズでは、スウィング時代から続いていた、ライドシンバルが主体の「4ビート」「シンバル・レガート」と呼ばれるドラミングから、キックとスネアがビートを担う8ビート風味のリズムへ変化していく兆候も見られます。これは、同時期のソウルやロック・ポップに起こったリズム面の変化と同現象と見ることもできますし、ラテンのリズムでのアフロ・キューバンジャズと、その延長としてボサノバなどのリズムの影響ともいえます。

◉「ボサノバ」とジャズの接近

ブラジルでサンバが低迷した後、アントニオ・カルロス・ジョビンやジョアン・ジルベルトによって誕生したボサノバは、コパカバーナ地区のバーやクラブで発展し、セルジオ・メンデス、バーデン・パウエル、アイアート・モレイラといった若手ミュージシャンによって盛んになっていました。

ウエストコーストジャズのサックス奏者として活躍していたスタン・ゲッツが1960年代に入り積極的にボサノバを取り入れ始めました。そして、ジョアン・ジルベルト、アントニオ・カルロス・ジョビン、アストラッド・ジルベルトといったボサノバミュージシャンを迎えて制作され1964年に発表された「ゲッツ/ジルベルト」というアルバムが大成功し、アメリカにボサノバブームが巻き起こしたのでした。

このように、ボサノバはモダンジャズと密接に関連した音楽となったのですが、ブラジルでは軍事政権がスタートし、退潮していってしまいました。

◉映画主題歌も「スタンダード曲」に

ところで、モダンジャズでは楽曲は「題材・合図」であり、楽曲の大半以上が即興演奏中心であるという特性上、オリジナル曲が書かれていたのと並行して、ビバップ期からモードジャズに至るまで、ミュージカル曲や映画音楽発のポップス曲、ディズニーソングなどの楽曲も積極的に採用して演奏されてきました。

ジョン・コルトレーンの「My Favorite Things」や、ビル・エヴァンスの「Someday My Prince Will Come」は特に有名です。また、同時期の映画『酒とバラの日々(1962)』のテーマ曲も、数々のジャズミュージシャンに演奏されるジャズスタンダード曲となりました。

◉「フリージャズ」

1960年代のモダンジャズの情勢は、ソウルフルな「ファンキージャズ」の人気と、機能和声からの解放へと向かった「モードジャズ」の二つの潮流があるといえます。

そうした中で、商業的な成功を度外視し、さらに先鋭的な表現を求める動きも加速していました。リズムやハーモニー、調性にとらわれず、ひたすら自由に演奏するというフリー・ジャズが誕生することになります。自由度が高すぎるため、演奏者にかなりの力がないと単なるデタラメに聴こえてしまうという危険性も孕んでいました。

これはクラシック史で、ロマン派からの脱却を追求した結果、近代音楽の誕生から時間を待たずにシェーンベルクの「無調音楽」「現代音楽」に行き着いてしまったのと同じ現象のように思えます。既存の方法から脱却し革新を求めた結果、前衛に行き着くというのは一つのパターンなのかもしれません。

代表的なアーティストはオーネット・コールマン、チャーリー・ヘイデン、ドン・チェリー、ローランド・カーク、アルバート・アイラー、セシル・テイラー、スティーブ・レイシー、ファラオ・サンダースなどです。

「フリー」の意味するものはそもそも、音楽理論・音楽手法的な「モダン・ジャズ、モードジャズあたりからの自由」という意味でしたが、同時に絵画における表現主義運動や、公民権運動といった社会運動とも結びつき、「自由を求める改革運動全般」とも繋がったムーブメントとなっていたのでした。

◉「ポストバップ」(もしくは「新主流派」)

公民権運動の高まりを受けて、ジャズ界では「自由」というキーワードと前衛表現が結びついた「フリージャズ」が先鋭的なムーブメントとなっていましたが、基本的には60年代は「モードジャズ」と「ファンキージャズ」が2つがジャズの柱だったといえるでしょう。その中での「バップからモード、そしてその次の段階へ」という方向の物語が、マイルス・デイヴィスを軸に語られていることをここまで触れてきました。

1950年代のハードバップ期には、マラソンセッションも伝説となった第一期黄金クインテットで録音を重ね、その後マイルスバンドの演奏メンバーは流動化。1959年のアルバム「カインド・オブ・ブルー」から試みられたモードジャズへの移行においては、クラシックの素養を持つ白人ピアニストのビル・エヴァンスが重要な役割を果たしたことも書きました。

コードからモードへの移行において、ドビュッシー以降の近代音楽と同じく、「機能和声」「調性感」からの解放が特徴だということも説明しましたが、ここで注釈を入れると、1959年のこの段階においては、「アドリブ演奏のアプローチのしかたがコード進行から音階(モード)へと変わっただけ」であり、楽曲としてはまだまだわかりやすい調性感が残っているといえます。

時代区分を一方向的に【モード → フリージャズ】と捉えてしまうと、モードジャズの代表例としてこの『カインド・オブ・ブルー』だけが注目されてしまいがちなため、逆にモードジャズというジャンルの特徴が分かりにくくなってしまっていると思います。『カインド・オブ・ブルー』だけを思い出して「モードというのは大人しい感じ」というイメージで捉えてしまっているジャズファンもたくさんいるでしょう。

しかし、音楽理論上のアプローチの仕方を意味する「モード」に、激しさ/大人しさという軸は実は関係ありません。モーダルなアプローチで作曲されていて、ビバップのように激しさのある楽曲も存在しているのです。

そのように、アコースティックなジャズにおいて楽曲全体で機能的なコード進行を崩してモードなどの音階を中心に作曲される「モードジャズ」の作風は2020年代の現在まで豊かに発展して続いていますが、そんな「モードジャズの典型」が確立されたのは、むしろここから紹介する60年代後半の音源においてなされていったのだといえます。

それを推し進めていったのが、1964年からメンバーが固定化された、マイルスの「第二期黄金クインテット」なのです。ハービー・ハンコック(Pf)、ウェイン・ショーター(Sax)、トニー・ウィリアムス(dr)、ロン・カーター(Ba)、というメンバーが迎えられたのでした。

このメンバーで発表された『E.S.P.(1965)』『マイルス・スマイルズ(1967)』『ソーサラー(1967)』『ネフェルティティ(1968)』という4枚のアルバムが、マイルス・クインテットの「後期4部作」と呼ばれて評価され、残っています。以下の音源を聴いていただくと、徐々に和声感・コード進行感が崩れていく感じがわかると思います。

(「マイルス・スマイルズ」というアルバムタイトルに関しては、ジャケット写真で笑っているマイルスの顔がシュールであり、「何故急にダジャレ?」と、つい失笑してしまいます。w)

このような音源でみられる和声感覚が、従来の機能和声を否定していった近現代クラシックのハーモニー感覚と非常に類似しています。フリージャズのようにひたすら無秩序で前衛であるだけというわけでも無く、ビバップやファンキージャズのような従来の手法でもない、絶妙なバランス感覚で成り立っていた、モードジャズの発展形を、日本のジャズ評論では「新主流派」と表現されます。

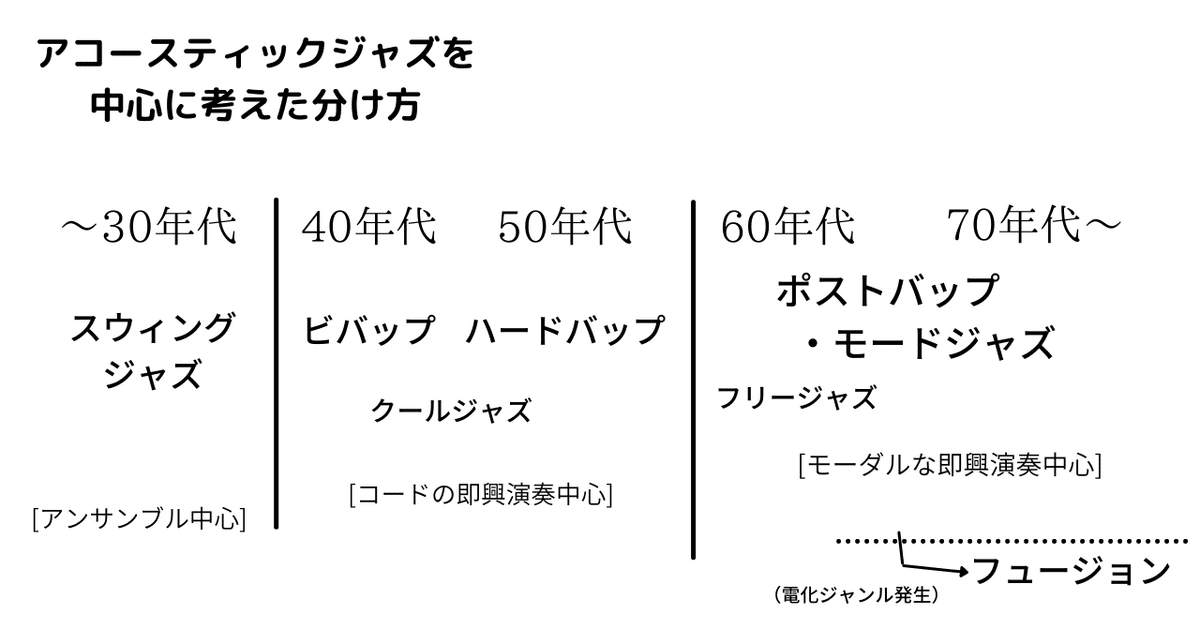

このあとジャズ史はロックやファンクと融合して「フュージョン」という方向へ向かっていくのですが、「新主流派」という言葉は、バップとフュージョンの間に挟まれた、この「60年代後半のムーブメント」だけに限定する意味合いが強いため、70年代以降も引き続いたこのような路線の音楽を指し示すことが難しくなってしまいます。分け方として、スウィングジャズまでのアーリージャズと、40~60年代のモダンジャズ、70年代以降のフュージョンという大分類になるのです。

ところが英語圏では近年、60年代以降のモーダルなジャズを総称して「ポストバップ」というジャンルで指し示すようになってきたといいます。この概念を用いると、この後のフュージョンをジャズのサブジャンルではなく、新しい1ジャンルと見なし、それと同時並行で2020年代まで続くアコースティック・ジャズも認めて、両方を俯瞰で分類することができる非常に良い概念だと僕は思いました。したがって、この記事ではこの「ポストバップ」という言い方を採用したいと思います。

さて、マイルスバンドにおいて、50年代に第一期クインテットに招かれたメンバーが各自それぞれ、ハードバップを牽引するミュージシャンとして活躍したのと同じように、第二期クインテットに招かれたメンバーたちも、ポストバップを牽引する存在に成長していきます。

1965年1月に録音された『E.S.P.』から、1966年10月に録音された『Miles Smiles』までのあいだ、実はマイルスは股関節痛の悪化で手術などすることになり、入退院をくりかえし、活動を休止していました。そのあいだにも、マイルスバンドメンバーをはじめとした新感覚の若手ミュージシャンたちは、各自の活動や録音を進めています。このようにして、1965ごろから展開していった新感覚ジャズが、「新主流派」もしくは「ポスト・バップのはじまり」「モードジャズの発展形」だと言えるのかもしれません。

先述したとおりマイルスバンドのハービー・ハンコック(Pf)、ウェイン・ショーター(Sax)、トニー・ウィリアムス(dr)、ロン・カーター(Ba)をはじめとして、フレディ・ハバード(Tp)、マッコイ・タイナー(Pf)、ジョー・ヘンダーソン(Sax)らが活躍しました。(また、この時期、彼らに遅れてチック・コリア(Pf)が同じ路線でデビューしていますが、タイミングとしてはこのあとすぐに電化の波にのまれていくことになります。)

◉電化していくマイルス

さて、「後期4部作」を発表した後、マイルス・デイヴィスはジェイムズ・ブラウンやスライ&ザ・ファミリー・ストーン、ジミ・ヘンドリックスといった、同時期のロック、ファンク、R&Bに関心を持つようになります。

そして、1968年の『マイルス・イン・ザ・スカイ』というアルバムでついに、8ビートのリズムとエレクトリック楽器を導入したのです。既存のクインテットメンバーに加えてギタリストにジョージ・ベンソンを迎え、ロン・カーターにはウッドベースだけでなくエレクトリック・ベースを、ハービー・ハンコックにはアコースティックピアノだけでなくエレクトリックピアノを弾くことを要求したのです。電化していくと同時に、プロデューサーのテオ・マセロによる積極的なテープ編集もなされるようになりました。

何の先入観もなく「ジャズとロックの融合」というと、現在に生きる我々はもっと違ったサウンドをイメージするかもしれません。しかし、この時代において、ジャズが「フリージャズやポストバップ」といった、難解なハーモニーや前衛的な空気感があったことと、同時期のロックというのがLSDに影響を受けた「サイケデリック・ロック」であったという、この時代ならではのカオスな状況下での融合であった、ということを頭に入れてから聴くことではじめて、このようなサウンドが解釈可能になるでしょう。

1969年、「In A Silent Way」でこの方向性がさらに推し進められ、ギターにはジョン・マクラフリン、オルガンにジョー・ザビヌル、エレピにはハービー・ハンコックに加えてチック・コリアが迎えられ、電化ジャズの先駆けとなる作品になりました。16分のハイハットが刻まれる中で、ひたすらワンコードで即興演奏が進むさまは、ファンクの影響も強いと言えるでしょう。

そして、1970年のアルバム「ビッチェズ・ブリュー」で、ジャンルの融合が完全に確立されたとされます。このアルバムはジャズ界に革命をもたらした大問題作として、賛否両論を巻き起こしました。録音には15人が参加し、複数人のエレピやドラムが左右のチャンネルに振られ、コンガやバスクラリネットなども入り、さらに自身のトランペットにはワウ・ペダル(エフェクター)を取り付けるなどして、サイケデリック・ロックやファンクに対抗できるようなサウンドを目指したのです。

ジャズ史上では、このアルバムをもって「フュージョン」の段階に進んだとされます。ただ、当時はジャンルの掛け合わせである「クロス・オーバー」という言い方がされました。さらに、音源をよく聴けばわかることですが、この時期にマイルスが目指したサウンドは、このあと主流となるフュージョンというジャンルの方向性とは若干異なり、ファンクやサイケデリック・ロックと、ポスト・バップやフリージャズの要素をすべて詰め込んで好き勝手に混ぜ合わせた、形容しがたい独自の「マイルス・ミュージック」であるといえるでしょう。

ともあれ、1960年代後半~1970年代前半にマイルスバンドに招かれて演奏した「マイルスバンド出身者」「マイルス卒業生」たちが、それぞれの活動において、クロスオーバージャズ/フュージョンという分野をさらに開拓していき、新しいジャズ界を形成していくことになります。

ビバップ、クールジャズ、ハードバップ、モードジャズ、フュージョン、とジャズの主要なジャンルの発展がすべてマイルスの先見性によって進められたため、マイルスはジャズの「帝王」と呼ばれるようになったのでした。