古書からひもとく戦前の京都観光(旅の図書館)|偉人たちの見た京都(番外編)

連載「偉人たちの見た京都」では、明治から昭和初期にかけて、歴史に名を残した小説家や文学者が京都を訪れた際に綴った紀行や随筆をご紹介しています。1899(明治22)年に東海道本線(東京―神戸間)が開通したとはいえ、当時は片道20時間以上もの時間を要していました。そんな中で偉人たちはなぜ古都を目指し、その美しさを称えたのでしょうか。東京・青山にある「旅の図書館」で現在行われている企画展「古書からひもとく戦前の京都観光」を考案した福永さんに、連載の編集担当が取材しました。

青山一丁目の駅から歩いて5分ほど、青山通りから一本入った通り沿いにある「旅の図書館」は、観光学を学ぶ学生や研究者などを中心に、旅行のプランを考える人なども訪れます。ずらりと並ぶ年代物の地図に驚いていると、「新婚旅行で訪れた時の旅先の様子について知りたいという方がいらっしゃるので」とは副館長の石田心さん。かつての旅の思い出を辿りにくる方もいらっしゃるそうです。

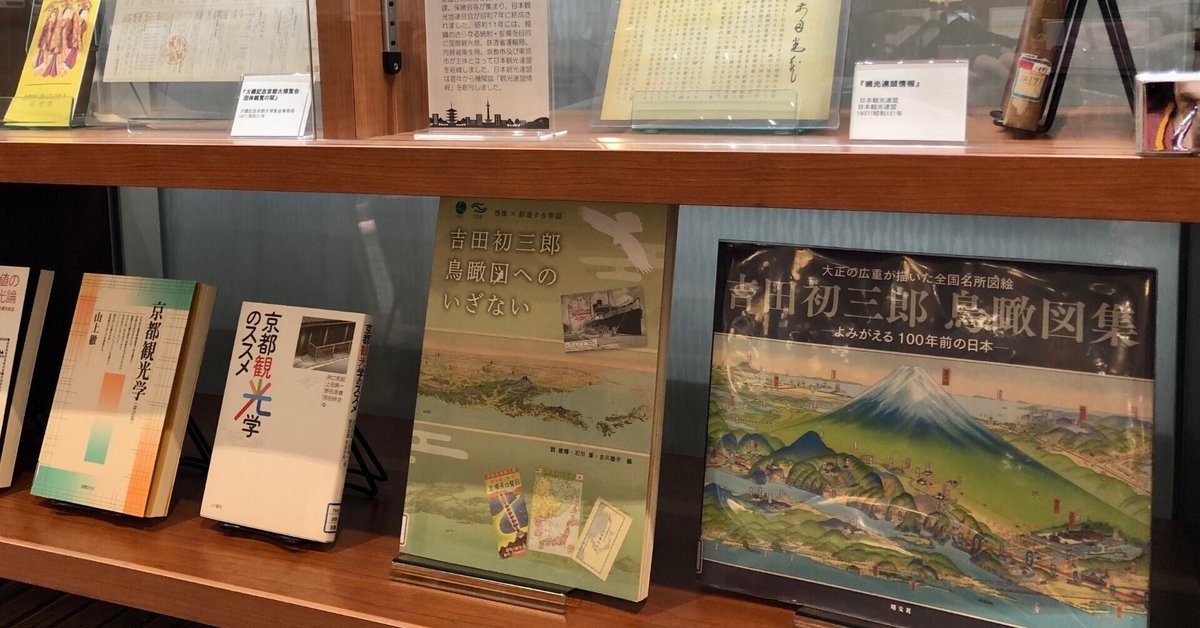

貴重な古書が並ぶ古書ギャラリーでは、企画展「古書からひもとく戦前の京都観光」が行われていました。企画展を担当した主任研究員の福永香織さんにお話を伺いました。

福永香織(ふくなが・かおり)

(公財)日本交通公社主任研究員。以前「旅の図書館」の館長を務めていた時に古書に興味を持ち、のちに日本の観光政策に関する研究を行う。現在は京都市観光協会に出向中

━━企画展「古書からひもとく戦前の京都観光」を考案したきっかけは何だったのでしょうか。

福永:昨年(2022年10月~12月)、館内では現在の京都観光のパンフレットやポスターを展示していましたが、ここで古書の展示も行えば、今と過去がつながって面白いのではないかと思いました。

戦前の観光政策に(国が)力を入れていたことは知られていて、研究も行われているのですが、歴史研究と現代の政策研究があまりつながっていません。例えば今、コロナが落ち着き始めて旅行客が増える一方で、受け入れ側の人材が足りないなどという課題があるのですが、過去にどのような形で課題を解決してきたかを知ることで、今の人たちにも何かしらヒントになることがあるのではと。特に京都は、かなり早い時期から観光政策を行っていた地域ですので、(来館される方々に)今につながる歴史を知ってほしいと思いました。

━━今回の展示のために福永さんが入手された古書もあるそうですね。

福永:昨年4月から京都市観光協会に出向しているのですが、京都については、明治・大正時代の観光に関する古い資料がわりと残っているところもあり、展示で必要と思ったものを買い集めました。

━━戦前の観光政策はどのようなことをしていたのでしょうか。

福永:渋沢栄一などが中心となって、1893(明治26年)年に海外の貴賓への便宜を図るため、喜賓会を立ち上げました。その後、外客誘致を目的に鉄道院と民間の有志がジャパンツーリストビューローを設立しましたが、その2代目幹事、猪股忠次は、イギリスのトーマスクック*で旅客ビジネスについて学んだ人でした。初代幹事の生野團六もフランス留学経験がありましたし、当時は万国鉄道会議などの国際会議への出席などによって、海外の観光地の視察や研究なども行っていました。

また、当時海外に行く手段は船や鉄道だったのですが、東京駅でパリ行きの切符が買えました。国内の観光でも、今はわりと行政区ごとに発信されることが多いですが、利用者にしてみれば、その地域一帯を訪れたいのに、そういった情報が少ないということもあります。当時は、今よりも利用者目線で物事が進められていたように思います。

✳︎ 世界最古の旅行会社

──確かに、当時の方々がそれだけの仕組みを一気に作り上げたというのは、すごいですね。ちょっと前まで鎖国していた国とは思えないというか、強い熱意のようなものを感じます。

はい。パンフレットやポスターのデザインにも力を入れていて、三越図案部の商業デザイナー、杉浦非水を起用していました。

━━この時代、京都ではどのようにして観光誘致していたのでしょうか。

福永:京都は、1869(明治2)年の東京遷都で千年以上続いた都としての座を奪われ、人口も減少していったのですが、地元の豪商たちが中心となって博覧会*を開きます。彼らは、自由に国内を周遊できなかった外国人の入洛制限の解除を求めて国に陳情し、明治4年に開催された博覧会には約700人の外国人が入場したと言われています。その後も行政、民間、市民が協力し、明治から昭和にかけて高い頻度で行われるようになりました。こうした動きがベースとなり、京都市は昭和5年に日本の自治体で初めて観光課を設置しました。

*日本の産業振興を主な目的として、1871(明治)4年に日本で最初の博覧会が京都の西本願寺で開催され、武具や古陶磁器など骨董品が多く出品された。

━━京都の歴史において、この博覧会の開催はひとつの節目となったように思います。

福永:博覧会は、産業振興を主な目的にしていましたが、娯楽要素も加わってきました。京都の風物詩「都をどり」など、この頃にはじまって、今も受け継がれているものは多いです。

また、明治以降都市整備にも力を入れ、琵琶湖疏水の整備や、その水を活用した水力発電、道路の拡張など、インフラを整備しました。これも、博覧会の見所になっていきました。

──琵琶湖疏水などのインフラ整備も、博覧会の見所、観光誘致につながるのでしょうか。

福永:はい。水力発電などによって工場の機械化が進んだ他、いわゆる「電車」も開通しました。伝統工芸や伝統産業の紹介に加え、都市が発展していく様子を実感してもらうことは見所になりましたし、京都にとっては博覧会という見せる機会があったことがまた都市としての発展を加速させたのではないかと思います。

また、疏水工事の一環として作られた舟を運ぶインクライン(傾斜鉄道)は観光名所にもなりました。今回の展示にある「京都名所双六案内」にも、インクラインが載っています。

ーー今回の展示でお勧めはありますか

古書は親しみづらいところがあるかもしれませんが、最初はビジュアルから入ってもらうのがいいかもしれません。京都生まれの絵師、吉田初三郎が描いた鳥瞰図は今でも人気があり、常に富士山が描かれているのが特徴です。当時の様子を知ることもできます。

ーーそうですね。連載『偉人たちの見た京都』で、和辻哲郎が桂離宮を訪れた際に、当時は嵐山が見えたという話がありまして、思わずこの鳥瞰図集で確認してしまいました(笑)戦前、多くの人が京都を訪れたのはなぜだと思われますか。

福永:平安時代から、長きにわたって都だったという歴史が根強く、憧れの地だったというのもあると思います。そして、京都の人々が歴史に誇りを持ちつつも、危機に直面した時に変化しなくては残っていけないということを自覚し、古いものを守りながら新しいものを受け入れるという取捨選択ができたというのが大きいと思います。東京遷都となっても、民間が危機感を持って動いていた。それらの動きが重なっていった。そういう素地があり、戦前だけでなく今の京都の魅力にもつながっているのかなと思います。

ーーありがとうございました。

文・写真=西田信子

公益財団法人日本交通公社 旅の図書館

[住所]東京都港区南青山二丁目7番29号日本交通公社ビル

[開館時間]月曜日~金曜日:10:30~17:00

[休]土日祝・毎月第4水曜日・年末年始

*現在、事前予約制。下記ホームページより予約

*企画展「古書からひもとく戦前の京都観光」は2023年3月31日まで

https://www.jtb.or.jp/library/

▼記事中でご紹介した連載バックナンバーはこちら

いいなと思ったら応援しよう!