『心理的安全性のつくりかた』

「心理的安全性」って最近よく耳にしませんか?

8/25(水)に著者の石井遼介さんの話が聞ける場(無料、どなたでも参加可)があるということで慌てて読みました。

イベントについては最後に書いてます。本記事でご興味がわけば是非ご参加ください。では、

一緒に学びましょう!💪

そもそも「心理的安全性」ってなに?

まずここですよね。でも、最初に逆を見てみましょう。

心理的「非」安全とは

「行動しなくなること」です。行動すると以下のような罰を与えられるからです。

①「それ、うまくいくの?」と聞かれる

②報告すると仕事が増える

③犯人探しをする

こうなったら「行動しない方がマシ」になりますよね。

心理的安全性とは

組織やチームの成果に向けて、率直な意見、素朴な質問、そして違和感の指摘が、いつでも誰もが気兼ねなく言え、行動できる

ということです。

今、私たちが生きているのは「変化が激しく正解のない」世界です。

この時代、この世界において、情報共有と衝突発生の頻度をあげ「失敗から学ぶ」行動を強化する心理的安全性が大事なのです。

心理的安全性の高いチームは、学習し、成長し、生産性をあげることができます。

本書がターゲットとしている部分

当然ですが、一人ひとりの行動・スキルは変えやすく、会社レベルの構造・環境は変えづらいです。

本書では、会社レベルの構造・環境は「前提」と捉え、個人レベル、チームレベルに焦点を当てています。

心理的安全性だけではダメ!

「心理的安全性」という言葉に引っぱられがちですが、実はもう一つ大事なことがあります。それは「基準」です。

この「基準」ですが、「目標を高く設定する」ということではありません。「妥協点が高い」ことを意味します。

心理的安全性と基準の2軸で表にすると以下になります。

「ヌルい職場」が想像できれば、「心理的安全性だけではダメ」というのが理解できますね。

本書で目指す心理的安全性も基準も高い組織とは「学習する職場(組織)」です。

心理的安全性を支える4つの因子

①話しやすさ、②助け合い、③挑戦、④新奇歓迎、この4つの因子があるとき心理的安全であると言えます。

具体的な行動例と一緒に紹介します。

心理的安全への道① リーダーシップ

まず、「リーダー」と「リーダーシップ」は違うものです。リーダーは立場であり、リーダーシップは「他者に影響を与える能力」です。

だから、リーダーシップは誰にでも発揮することができます。本書では誰にリーダーシップを発揮して欲しいと言っているのか?それは、

あなた

です。そして、望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らすことが、心理的安全性を構築するための仕事なのです。

「行動」という言葉に注目してください。具体的な行動に落とし込むことが大事なのです。

「自信をもって」「やる気をだして」「信頼が大事」などと、正しいことを言っても、実際に影響を与えられなければ意味はないのです。

心理的安全への道② 行動分析を身につける

行動分析とは、

①自分自身とチームメンバーの行動を変え、凝り固まった関係性・カルチャーを解きほぐすためのスキル

②認知行動療法など、心理学や精神医学の文脈で活用され、有効性が確認されている行動変容手法

です。早速、例を見てみましょう。

行動分析の例

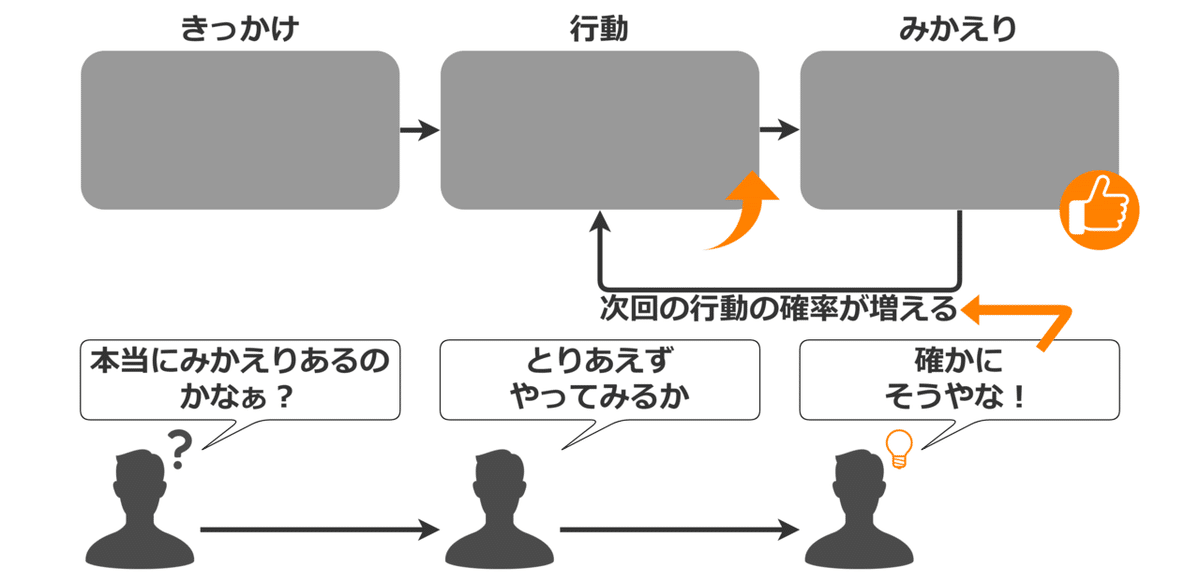

「行動」は、「きっかけ」と「みかえり」でコントロールされます。

よい「きっかけ」で望ましい「行動」を起こし、よい「みかえり」で行動のサイクルを促しましょう。一回こっきりではダメです。

行動分析のフレームワーク

現在よくない習慣があるのであれば、この行動分析で「きっかけ→行動→みかえり」を分析してみましょう。

そして、望ましい行動になる「きっかけ」「みかえり」はどうしたらよいか?を考えてみてください。

個人的には、この行動分析はもう少し掘り下げて学んでみようと思っています。

心理的安全への道③ 「確かにそうやな行動」にする

「きっかけ→行動→みかえり」は「ルール」ともとれます。このとき、

言われた通りのルールに従い行動する、①言われた通り行動

ルールに従うが「みかえり」によって行動する、②確かにそうやな行動

があります。この「①言われた通り行動」は心理的「非」安全です。

それは、思考停止になり「役に立つかどうか」を考えず、人の顔色を見る行動になるからです。

一方で、「②確かにそうやな行動」には腹落ちがあります。納得感を持って次回も同じ行動ができるのです。

ルールが「言われた通り行動」になるのは、ルール策定者やマネジャーの説明不足という怠慢です。

逆に、「きっかけ」と「みかえり」をセットで伝え、「確かにそうやな行動」をつくっていくことが心理的安全性にとって大事なのです。

心理的安全性導入アイデア集

もうちょっと踏み込んだ具体的なアイデアや事例もまとめられています。こちらは是非本書を手に取ってご確認いただきたいです。

ちょこっとだけ紹介すると、「感謝は自分を主語にする」「カレーをつくってこなくていい」「のび太力をあげる」などがあります。気になりません?

まとめ

変化が激しく正解のない今、心理的安全性も基準も高い「学習する組織」であることが必要です。学習する組織は、成長し、生産性をあげます。

そのためには、自分自身がリーダーシップを発揮し、望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らします。

望ましい行動とは、①話しやすさ、②助け合い、③挑戦、④新奇歓迎、の4つの因子によるものでした。

そして、行動分析を理解し、「きっかけ」と「みかえり」をセットで伝え、「確かにそうやな行動」をつくっていくことが大事でした。

イベント紹介

イベントはこちらから申し込みできます。学会のオープンイベントです。

ZoomでカメラマイクOFFでもOKなのでお気軽に参加ください。

本日の学びはここまで。また来てください。👋

読書期間 2021/08/02-2021/08/17

初版発行 2020/09/10

この記事を書いている「高橋ひろあき」とは?

いいなと思ったら応援しよう!