サッコ・ディ・ローマの痕跡を追って (前編)

7月に自分の創作の取材を兼ねた人生最後の海外旅行と思い、ローマやフィレンツェなどを訪れました。

もともとフィレンツェの「メディチ家礼拝堂」にある地下室「ミケランジェロの隠れ部屋」が期間、人数制限で公開されてまして、そのチケットが取れたので、行くことになったのが一番の理由なのですが、ローマではローマ劫掠について、取材になることがあるか、探っていきたいという希望もありました。

サッコ・ディ・ローマはフィレンツェ包囲戦、つまりミケランジェロが隠れることになった後の戦乱や、バチカンのシスティーナ礼拝堂に「最後の審判」を描くことになったきっかけとも言われています。

前回の記事でも触れましたが、500年も前の、略奪や破壊行為のことなので、残存しているものをどれだけ自分で目にすることが出来るのか、現地を訪れるまでなかなか想像できませんでした。

ローマ劫掠とは何か、ですが、以前の記事で何度かこれを上げてますし、検索すればサッコ・ディ・ローマとはどんな事件だったのか、すぐにわかりますが、初めて私の記事をご覧いただいてる方もいらっしゃると思いますので、もう一度記しておきます。

Sacco di Roma(ローマ劫掠)…1527年5月6日、神聖ローマ帝国の皇帝軍が、ローマの街を襲撃。無防備な一般市民や聖職者に対し殺戮、暴行(性的暴行含む)、強奪などを行い、また聖堂や教会に備えられていた聖具、聖遺物、芸術作品などの破壊や強奪などの犯罪行為を行った事件。皇帝軍は主にスペイン兵、ドイツの傭兵ランツクネヒトで構成されていたが、イタリア兵もいた。

まずはじめに「自分の目で見ることが出来たサッコ・ディ・ローマの痕跡」の写真の一部をアップします。

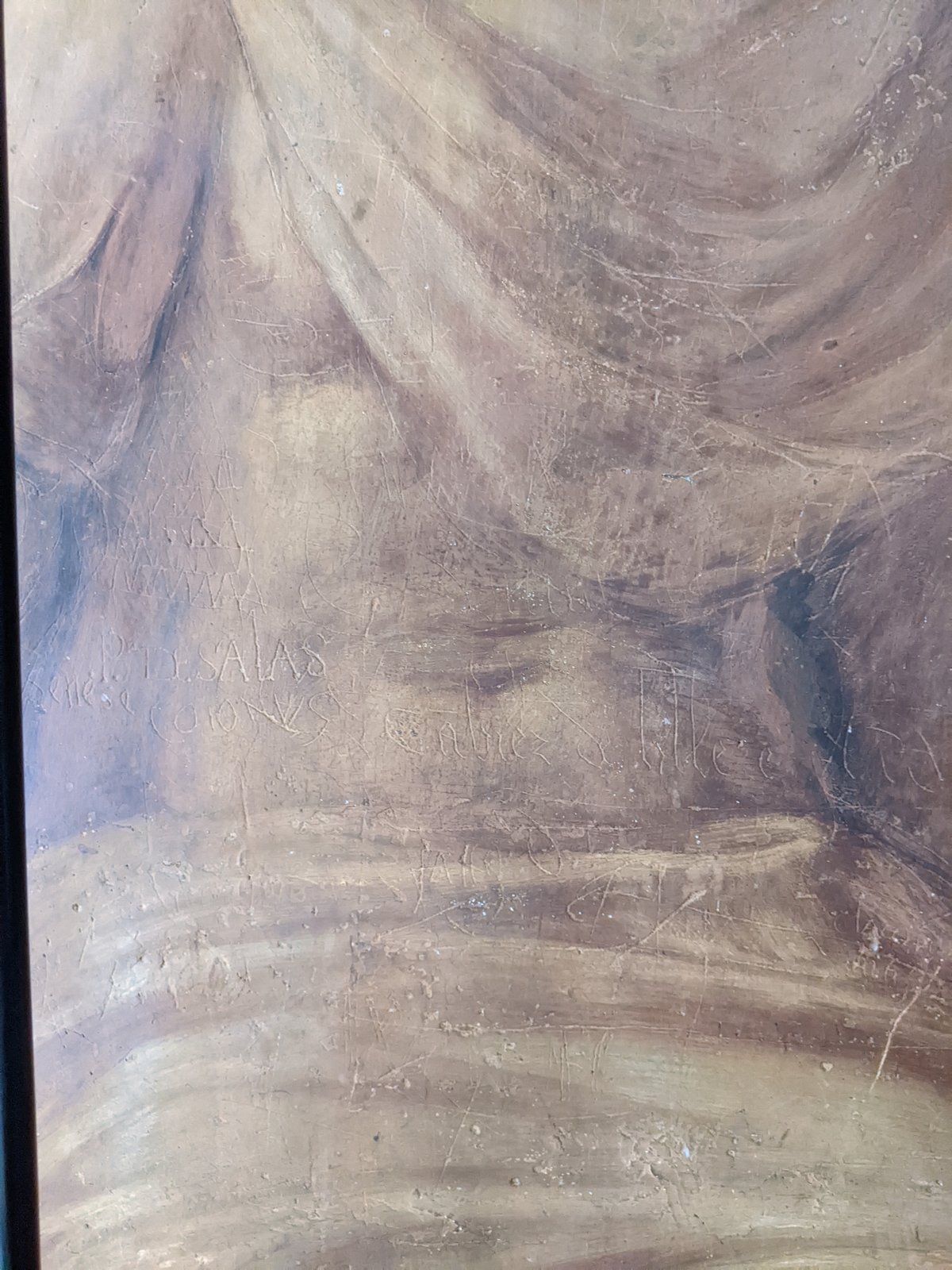

「当時のフレスコ画に刻まれた落書き」です。直接の痕跡というものを見れたのは、これらだけですかね。

下記「ローマ劫掠 1527年、聖都の悲劇」(A.シャステル著)の著書に同じ内容の白黒写真と、書き起こしが載っています。それと同じものが生で自分の目で見れた時は感動してしまいました。

ランツクネヒトによる壁画に刻まれた文字 (1528年)

下の写真、どこに「落書き」があるか判りますか?

ランツクネヒトによる刻まれた文字 (1527年)

中央「Luther…」

中央は本来「Martinus Lutherus(マルティン・ルター)と刻まれたらしいが、判別不能。

以前ファルネジーナ・キージ荘も、バチカンの「ラファエロの間」も訪れたことがあったのですが、こんな落書きがあること自体、当時は知りませんでした。

そもそも現在これらが一般公開されているのかとか、修復で消されていないかなどもわからなかったので、検索したり、対話型Aiに訊いたりしましたが、あるとかないとか、結果よくわからなかったので、これは現地に行き、自らの目で確かめるしかないと思いました。

ようやく実物を目に出来た時、やっぱり残してくれていて、公開もしているんだ~!と感動しました。

スマホでどれだけ鮮明に撮れるか?とも思ったのですが、自分の感想ですが、今のスマホ写真って本当に性能良いなと(もちろん高価なカメラで撮影するのとは、全然違うのでしょうが)。

書き起こしですが、著書に記載のページをそのまま撮影して載せると、著作権上問題な気がするので、下手な手書きで申し訳ないのですが、自作のものを載せました。

ではこれから上記の「落書き」を含め、私が目にしたローマ劫掠ゆかりの場所や作品について述べていきます。

(訪問順ではございません)

現在の地図に記載のなかった、敵軍の侵入口「サント・スピリト門」

上記も書籍のページをそのまま撮って載せるのはNG?と思ったので、またしてもヘタな絵で申し訳ないですが、私が模写しました。

まず私はローマやフィレンツェを始め、イタリアには何度か足を運んでいるのですが、イタリアの都市、旧市街地などはどこも「城壁に囲まれている」ということすら、認識していませんでした。

そんな私が、「ローマ劫掠 1527年、聖都の悲劇」などの参考書で、当時の地図を見て、ローマは強固な壁に囲まれていたこと――文章では幾度も記載されていましたが――を、その図で改めて認識した次第です。

ですから今回の旅行では、今まで気にも留めなかった至る所の城壁というものを、意識してしまいました。

ローマもフィレンツェもスポレートも、古代から防衛のためにそれを建設していたのですね。

そしてローマは500年前にそれを破られ、街を襲撃されてしまった…。

1527年5月6日の未明、ランツクネヒトによる攻撃の侵入口は「サント・スピリト門」と述べられていて、当時の地図にもありました。

上記左上の▲のところです。見えますでしょうか?

この経緯はサッコ・ディ・ローマに関する数冊の著書に記載されていますが、ここでは「教皇たちのローマ」からその状況を抜粋いたします。

皇帝軍は四手に分かれて攻撃を仕掛けた。そのうちミルヴィオ橋やベルヴェデーレへしかけたのはおとりで、主力はボルゴ地区に向けられた。ポンぺオ・コロンナ(当時教皇と敵対していた枢機卿。皇帝派)が前年に侵入したところが、城壁が最も脆弱だったので、突破できる可能性が高かったからだ。そこはサント・スピリト門付近のブドウ畑で、城壁が低くなっており、さらに城壁を接して建物も建っていた。皇帝軍には大砲の装備は無く、槍と火縄銃しかなかったから、城壁にはしごをかけて突破しようとしたのである。(中略)

まずスペイン兵がトッリオーネ門(サント・スピリト門よりサン・ピエトロ大聖堂寄りにある)を破り、ついでランツクネヒトがサント・スピリト門の城壁を越えた。

私はこれらを読んで、このサント・スピリト門に行きたくなったのですが、「地球の歩き方」などのガイドブック、ローマで購入した地図、そしてGoogle Map…どれで調べても「サント・スピリト門」の記載がありませんでした。

しかし現在の地図では、この門があったらしい場所の近くに「サント・スピリト病院」の大きな建物がありました。なので、とにかく現場に行くしかないと思い、サン・ピエトロ大聖堂からの帰り道、ガイドブックとGoogle Mapを頼りに足を運びました。

そして着いたらありました!地図にも載っていない門らしきものが。

サン・ピエトロ大聖堂側から撮影

ここをランツクネヒト軍団は、はしごや縄を使って越えたのですかね。

落ちて打ちどころが悪ければ、命を落とす高さかもと思いました。

私の創作や、サッコ・ディ・ローマをマンガにしてくださる方がいらっしゃれば、参考にしてくださいませ。

サッコ・ディ・ローマは大きな悲劇なのですが、その一つ、この場所にまつわる悲劇がこれです。

彼らは歩を進めながら手当たり次第に市民を殺戮した。サント・スピリト病院の病人たちはほとんどが殺され、多くは川に投げ捨てられた。……

上記の内容は他の著書でも、記載されています〔『ローマ教皇史』ルートヴィヒ・フォン・パストール(Ludwig von Pastor)著(1886-1907)から抜粋とのこと〕。

こちらの病院は、少なくとも500年間同じ場所にあるのでしょうか。地図で「サント・スピリト病院」の名前を見つけ、そして現地に足を運び確認した時、この悲劇の内容が頭をよぎり、切なくもなりました。

これら一般市民への攻撃、暴力のみならず、これから述べる聖遺物、聖具、芸術作品の破壊など、どれも「人間のすることではない」ことが、サッコ・ディ・ローマでは続けられました。

今の観念では聖遺物や聖具の破壊も、人として許されることではありませんが、せめてそれらの犠牲の代わりに、一般人の攻撃は止めてほしかったですね。

歴史学者の方が、歴史で「もし」は禁句だとおっしゃっていたので、こういう感想は無意味なのでしょうが。

サンタンジェロ城とサンタンジェロ橋

サッコ・ディ・ローマの前年に、市税調査だかが行われ、当時の人口が約5万3千人だったそうです。なので、この事件が起きた時も5万人はいたのではと想定されますが、当時はフィレンツェより人口が少なかったようです。

あの広いローマなのに、フィレンツェより少なかったの!?と当初思っていたのですが、著書の地図の中に網掛で「居住地域」が記載されていました。

上記ピンクで色塗りしました(手書きだし、丘の名前を省略してますので、正確ではないところがあることご容赦ください)。

この範囲なら、フィレンツェとほぼ同じ?と納得出来た次第ですが、現在のテルミニ駅周辺などは、16世紀はどんなだったのでしょうね、一部居住地域にも見えますが。

のちの記録では「空地」と訳されてますが。荒地?畑?それともフォロ・ロマーノみたいな感じ?

今後の課題として調べておきますが、どなたかお分かりでしたら、コメント、もしくは記事にしていただけたら幸いです。

その5万人超の人口のうち、約3千人が襲撃を受けた日5月6日にサンタンジェロ城に逃げ込みました。当時ここに駆け込んだのはローマ教皇クレメンス7世、取り巻きの枢機卿。のちに盛期ルネサンスと言われるようになった時代ですが、当時の芸術家は下記の手記を書いた、急遽砲兵の一員となった金細工師ベンヴェヌート・チェッリーニ、彫刻家ラファエロ・ダ・モンテルーポ。そして画家のセバスティアーノ・ルチアーニ(デル・ビヨンポ)がいました。他、逃げて来たローマ兵、一般人などで城はパンパンになっていたようです。

多くの人がこの橋から城へ逃げ込もうとして将棋倒しになったり、城門が閉ざされ避難できず、命を落とした人も多かったという。

「―——そこ(サンタンジェロ城)に陣取って、まるで祭りの見物をするかのように、目を凝らし眺めているしかなかった…」

(ラファエロ・ダ・モンテルーポ「回想録」より)

―——敵軍が市中に入ってしまったこの途方もない光景、火災…その時聖天使城にいた者でなければ、見ることはおろか想像さえできないだろう

一般人はこんなところに押し込められるようにして、過ごしていたのかな?

(私の創作の中ですが、ベンヴェヌートが座り込んでいるセバスティアーノに声をかけた場所のイメージにピッタリ)

ラファエロ・ダ・モンテルーポ作の「天使像」1536年に城の頂上に設置されたもの。

こういう部屋に寝泊まりできたのはお偉い人?砲兵?

当時の教皇様の部屋がありました!さすがに教皇様には立派な部屋が当てがわれていたのですね。

当時5万人以上いた人口のうち、ここに逃げ込めたのは約3千人だけ。

運良く避難できたとしても、一般人はあんな上り坂の通路に、すし詰め状態だったんですかね、一カ月くらい。

ベンヴェヌート・チェッリーニの自伝によると、「自分は活躍したから、良い部屋をあてがわれた」と述べてますが。

老弱男女すし詰め状態だったとしたら、当時は衛生状態もへったくれもなかっただろうし、避難死した人も多かったんじゃないかと想像してしまいますね。

上の絵画の写真は城内に展示されていた、17世紀の城を描いたというものです。

赤で記しましたが、現在は出入り口の門になっている城壁正面に「現在にはないもの」があります。

よく目にするヒエロニムス・コック(ヘームスケルクの原画に基づく版画)の版画(1555年)にも同じように描かれていますね。

当時一般人がどのように内部に入場できたのか、正直今は想像の域を出られないのですが、正面の左右に門が描かれているようだし、実際訪れた時、閉ざされていた出口とは別の門も発見しました。

実はサンタンジェロ城は今回初めて訪れたと思っていたのですが、20年前に訪れていました。今回の旅行から帰国後、景色や、大砲・砲弾を撮った写真が見つかったのです。

見つけても殆ど記憶が蘇りませんでした~!

サンタンジェロ城他、ローマは歴史などの知識がなくても十分楽しめるし、心にも残りますが、何か関心のあることを一つでも学んだり調べたりしたうえで訪れてみると、さらに残ると思います。

それにしても私の記憶力がなさすぎなのかもしれませんが…。

下の写真はサンタンジェロ橋から少し下ったところにあるシスト橋です。

サッコ・ディ・ローマに関する著書では、必ずと言って良いほど取り上げられています。

当時から存在する古い橋の一つで、襲撃の前、防衛のためこの橋を壊す計画があったのに、そんな惨劇になるとは想像もしなかった市民たちから、交通、商業の妨げになると猛反発され実現できなかったそうです。

仮に壊されたとしても、惨劇は免れられなかったとは思いますが…。

現在は自動車の往来もない、平和な光景ですね。

今回の取材テーマがなかったら、私は一生、ここを訪れることなどなかったかも。

聖具、聖遺物、芸術作品の破壊、強奪

教皇らがサンタンジェロ城に避難していた最中、ローマの街は想像を絶する惨劇が繰り広げられました。

その一つが聖具、聖遺物などの破壊です。

――聖堂の破壊と瀆神行為も制限がなく(主語はランツクネヒト)、スペイン人やイタリア人も聖堂の略奪に加わった。聖杯をはじめとする聖具類はいうに及ばず、十字架や聖像や絵画、そして人々の信仰を集めた聖遺物なども運び去られたり破壊されたりした。

同じことはサン・ピエトロ大聖堂でも起こった。「祭壇の前で五百人以上が殺され、聖遺物は燃やされたり壊されたりした」聖遺物として大切にまつられていた聖アンデレの首は地面に放り投げられ、一方ヴェロニカの布は持ち去られて居酒屋で売られた。また聖ロンギヌスの槍の穂は、ランツクネヒトの槍につけられて、ボルゴ(サン・ピエトロ大聖堂からサンタンジェロ城にかけての主要道路)を引き回され、物笑いの種にされた。ユリウス二世の墓をはじめとする教皇の墓も暴かれた。後は多くの聖堂と同じように、サン・ピエトロ大聖堂も兵士たちの馬屋として用いられた。

取り返しがつかない程の損害を被ったのは、ローマの諸聖堂に溢れていた金細工の聖具類、すなわち典礼用具や豪奢な聖遺物容器だった。

兵士たちは教皇庁に関わる著書、書簡、記録などを探して修道院に押し入り、それらを燃やし、破り捨てた。こうした文書の屑は、驢馬や馬の敷き藁の代わりとして家屋や厩舎に放り込まれた。

サン・ピエトロ、サン・パオロ、サン・ロレンツォ、さらに小さなところまで、あらゆる聖堂で、聖杯、上祭服、聖体顕示台、装飾品が奪い去られた。掠奪者たちは聖顔布を見つけ出すことはできず、他の聖遺物を持ち去った。

この引用文は、ドイツ語の小冊子「事実に基づいく短い報告」に記されている。筆者はフルンツベルクの兵士の一人で、ティロル地方出身と思われる。おそらく1527年の夏か秋に刊行されたこの冊子は、ドイツ傭兵隊の兵士になった農民たちの勝利を伝える一種の報告書となっている。

(中略)

第二に、皇帝軍が歴史的に重要な品々をも掠奪対象にとしたことである。たとえば、コンスタンティヌス帝の黄金の十字架やニコラウス五世の三重冠は、この時に奪われ、以後消息を絶った。

(中略)

劫掠によって、聖杯や聖餐用の皿などの典礼用具が聖堂の聖具室から消失した。同時に、すべての巡礼たちにとってなじみ深いものであったローマの数々の聖遺物も――高価な容器に収納されて崇敬対象となっていた――消え失せたことはいうまでもない。

我々の見解では、伝統的に大衆の信仰対処であった聖遺物に対する猛烈な攻撃こそ、ローマ劫掠の極点をなすものである。事件について語る報告のすべてがこの点をおぞましい嫌悪感を持って語っている。一例をあげよう。

皇帝軍は聖ヨハネ、聖ペトロ、聖パウロの頭蓋を強奪した。彼らは頭蓋を覆っていた金銀の布を盗んでしまうと、頭蓋を街路に放り出してボール遊びの道具にした。彼らが見つけ出したあらゆる聖人・聖女の遺物は、嘲笑的な遊具にされたのだった。

(中略)

(サッコ・ディ・ローマを経験した当時のローマの人たちの手記)

多くの聖遺物が散逸しました。聖顔布は盗み出され、次々と人手に渡りながらローマ中の酒場をめぐりましたが、誰一人として憤る者はありませんでした。あるドイツ兵はキリストを刺した槍の穂先を柄に取り付けて、嘲笑しながらボルゴ地区を駆け回りました。

聖顔布、サン・ピエトロ大聖堂の聖アンデレの頭蓋、サン・ジョバンニ・イン・ラテラーノ大聖堂の聖ペテロと聖パウロの頭蓋、サンクタ・サンクトールム礼拝堂の救世主の奇跡の肖像…、これらの聖遺物は、汚れた手によって冒涜されることはありえなかった。

(しかしサッコ・ディ・ローマで、それがされてしまった)

*太字は著書の中で、さらに引用されている文章

ミケランジェロ・ブオナローティ、ラファエロ・ダ・モンテルーポ等による共作

(サッコ・ディ・ローマの時、ユリウス2世の墓が暴かれてしまったということだが、現在はここにある)

石鍋真澄氏は著書の中で、聖具、聖遺物への蛮行、冒涜行為をこう述べています。

さらに、サッコ・ディ・ローマを悲惨なものにした最大の要因は、ランツクネヒトの大半がルター派であったことだった。彼らは教皇とカトリック教会に鉄槌を加えようという、いわば「宗教的復讐」の念にかられていた。

「教皇たちのローマ」の中で石鍋氏はサッコ・ディ・ローマが他の強奪事件より悲惨だった理由の一つを、「宗教的ヴェンデッタ」があったからだと述べていますが、私もこの著書を手に取る前から、他の著書を読み、同じように感じていました。

対話型AIにも訊いてみた

これから自分の創作や記事を書く上で、それが伴っている聖職者、聖具、聖遺物に対する暴力、冒涜行為の事例を取り入れるべきか迷い(今でも)、昨年から話題、身近になっていた対話型AIに訊きまくりました。

私は無料版しか使っていませんが、1年前はAIによって意見が分かれた時もありました。

私:「ローマ劫掠 1527年聖都の悲劇」アンドレ・シャステル著、の中にドイツ兵による掠奪の手記や、バチカンの「ルター」という落書きの写真があります。これらはサッコ・ディ・ローマでのルター派の聖遺物破壊の証拠になりますか?

アンドレ・シャステルの著書「ローマ劫掠:1527年、聖都の悲劇」に掲載されている手記や写真は、当時の出来事や状況を示す一つの情報源となりますが、それ自体が直接的な証拠とは言い難い場合があります。

掠奪の手記や「ルター」という落書きは、当時の混乱と破壊行為を示すものかもしれませんが、それが特定の宗派や個人による行為であるかどうかは判断が難しいです。歴史的な文脈や証拠が複数存在する場合、それらを組み合わせて総合的に考慮することが重要です。

サッコ・ディ・ローマにおける出来事については、異なる視点からの情報や証拠を比較し、歴史家や専門家の研究結果も参考にすることが重要です。特定の出来事の詳細な真実を特定するのは、しばしば難しい作業ですが、複数の情報源を総合的に検討することでより正確な理解が得られる可能性があります。

私:ローマ劫掠での大きな損失の一つに、聖遺物や芸術作品の破壊や略奪が挙げられています。ルター派のドイツ兵によるものだと判断できますでしょうか。参考資料は「ローマ劫掠 1527年聖都の悲劇」アンドレ・シャステル著、「メディチ家の盛衰 下巻」C.ヒバート著、そしてWikipediaです。ドイツ兵による掠奪の手記や、バチカンの「ルター」という落書きの写真も載っています。

はい、参考資料からはルター派のドイツ兵による聖遺物や芸術作品の破壊や略奪が確認できます。特に、手記や「ルター」という落書きの例からは、彼らが自らその行為を行ったことが示唆されています。

ところが先日LINEの新しいAIに、上記と同じ質問をしたところ、また違う答えが返ってきました。ChatGPTを取り入れていると宣伝していましたので、それに近い内容ですかね。

1527年のローマ劫掠は、主に神聖ローマ帝国のカール5世の軍勢によって行われました。この軍勢にはルター派のドイツ兵も含まれていましたが、彼らが主導的な役割を果たしたかどうかは議論の余地があります。実際には、様々な軍勢や傭兵が混在しており、略奪や破壊行為は軍勢全体によって行われたものとされています。

アンドレ・シャステル氏やC.ヒバート氏の著書、そしてWikipediaの情報によれば、ドイツ兵による掠奪の手記やバチカンに残る「ルター」という落書きなどが記録されています。これらの資料からは、ドイツ兵がローマ劫掠に関与していたことが窺えますが、全体の軍勢による行動であったという観点も重要です。

このような歴史的な出来事については、複数の資料や研究を参考にすることで、より客観的な見解を得ることができます。それぞれの情報を総合的に考慮することで、より正確な判断ができるかと思います。

あとChatGPTも最近バージョン・アップしたようなので、回答が詳しくなっています。宗派に関する問いには、他のAIと比べ慎重なニュアンスだったように感じましたが、少し変わってきたようにも見えます。

「宗教的ヴェンデッタ」についての問いも投げましたが、長い内容なので、後編で載せることにします。

どうにしろ、暴力、冒涜のシーンを創作に取り入れるか、どう表現するかは、「それぞれの情報を総合的に考慮し判断しましょう」ということですね。

価値を感じた旅

では前編最後に「自分の目で見ることが出来たサッコ・ディ・ローマの痕跡」をもう一度載せます。

サッコ・ディ・ローマ時は下級のランツクネヒトの宿泊所になっていた模様。

「1528年、笑わずにおれようか、ランツクネヒトは教皇を逃亡させた」(訳 教皇たちのローマより)

ラファエロ・サンツィオ作

カメラを向けている人の手が目安になりますが、かなり高い位置なので、何かに登って刻んだ?

「LUTHER(ルター)」

ランツクネヒトにも階級があって、バチカン宮殿はランツクネヒトの上層部が占領してたそうです。

バチカンの「ラファエロの間」は相変わらず来訪客で溢れていましたが、「アテネの学堂」など有名な壁画に、皆が夢中で眺め撮影している間、私はこれら落書きの撮影に夢中でした。傍から見られてたら「何やってんだ!?」と思われたか判りません(笑)。

この他にも、ファルネジーナ荘やラファエロの間には数々の「落書き」が残されていました。彼女だか、女性の名前が多いとも聞き、そんなものは見たくもないと訪れる前は思っていたけど、最後の記念だと撮りまくりました。

20年ほど前迄?「写ルンです」とか、フイルムの時代だったら、とても出来なかったけど。

素晴らしい作品で満たされている最中、落書きを夢中で撮影しているのは私くらいだったでしょうね。

あとこの数々の落書き――特にラファエロの間はサッコ・ディ・ローマ以降、修復や観光化などで多くの人が出入りしたため、全てがこの時によるものではなさそうです。大量の落書きの中から、このように歴史的痕跡を研究者の方々は発見されるなんて、頭が下がります。

バチカンと言えば「システィーナ礼拝堂」ですが、もちろんしっかり見てきましたよ!天井画も最後の審判も、何度見ても圧倒されますね。

サッコ・ディ・ローマに関して言えば、当時礼拝堂は、皇帝軍総司令官(軍を率いたリーダー)のシャルル・ド・ブルボンがローマ侵入直後に撃たれて死亡し、遺体が安置されたということで、礼拝堂の絵画などは兵士たちに傷つけられずに済んだようです。

それにしてもシスティーナは、ボッティチェリやペルジーノたちの絵も良いけど、やはりミケランジェロですね!

現在は撮影禁止の場なので、写真はありませんが、じっくり眺めてまいりました。天井画をじっくり見ていると、首がかなり痛くなったけど、写真は撮れないし、これが最後だと思うと頑張れました。

こういった歴史などの知識がなくても十分楽しめるローマやバチカンですし、私も前回の旅行(17年も前ですが)までは、せいぜいミケランジェロの作品を追っかけていたくらいでした。

でも今回は地図にも載っていない門とか、壁画に残る落書き、また20年前に訪れた記憶も無くしてしまったところ(サンタンジェロ城)を再訪して、しっかり写真も記憶も残せたことなど、私にとっては今までにない価値の旅でしたね。

後編に続きます。

フィレンツェ、シニョーリア広場にて

【参考・引用文献】

『教皇たちのローマ』 石鍋真澄著 平凡社(2020年)

『ローマ劫掠 1527年聖都の悲劇』 アンドレ・シャステル著 越川倫明他訳 筑摩書房(2006年)

『チェッリーニ自伝(上)』 ベンヴェヌート・チェッリーニ著 古賀弘人訳 岩波書店(1993年)