音楽史15『ロマン派音楽の発展-後編-』

1848年、ヨーロッパ各地で革命や運動が起こり、フランスのナポレオンを倒して以降、安定を保っていた「ウィーン体制」が崩壊した。

まず「フランス二月革命」が発生してブルジョワジー(富裕層)が権利を独占する体制が崩壊して共和国が再び誕生、それが伝播するようにイタリアではフランスの王族の支配に反発したシチリア革命をきっかけにイタリア諸国を統一して一つの国にしようという「イタリア統一運動(リソルジメント)」が開始した。

オーストリアはハンガリー地方とボヘミア地方で革命が起き、メッテルニヒ首相が民衆に追放、かなり荒れたが最後はフランツ・ヨーゼフが皇帝に即位し大きな変化はなく、プロイセンでも自由主義や憲法制定を求める民衆の暴動が起き首相が何度も入れ替わるなど混乱、スイスやデンマーク、ポーランドなどでも反乱が起き、イギリスでもチャーティスト運動という変革を求める運動が発生した。

以降、ロマン主義思想のナショナリズムは公式になったが、音楽では巨匠のメンデルスゾーン、シューマンらが死亡、リストは引退し、また、19世紀後期、ロマン派音楽の最後と言えるこの時代には、電信技術や鉄道の普及が進み、ヨーロッパ内での移動や交流が簡単になった。

文学では中産階級の間で小説が流行して印刷が多く行われ、音楽ではロマン派の中で生まれたヴァイオリンやヴィオラの顎あて、バルブ式の金管楽器、ピアノの連打が可能なダブル・エスケープメントなどが奇抜なものから一般的なものになり、この時期には音楽院や音楽学院などが数多く設立され音楽教育が一気に増加、音楽家は教師として今までより安定した収入を得る事ができるようになった。

プロイセンやオーストリアなどドイツ圏ではリストやワーグナーを基礎とする「後期ドイツ・ロマン主義」が誕生、リストの作った「交響詩」やワーグナーの作った「楽劇」というジャンルが大きく流行した。

特にリストと違い活動を続けていたワーグナーが作っていた楽劇は音楽に限らずヨーロッパ全土の芸術に大きな影響を与え、バイエルンのリヒャルト・シュトラウスが『サロメ』『エレクトラ』『ばらの騎士』『イドメネオ』などの楽劇と『ツァラトゥストラはこう語った』などの交響詩で大きな名声を獲得、リストやワーグナーの後継者として位置付けられた。

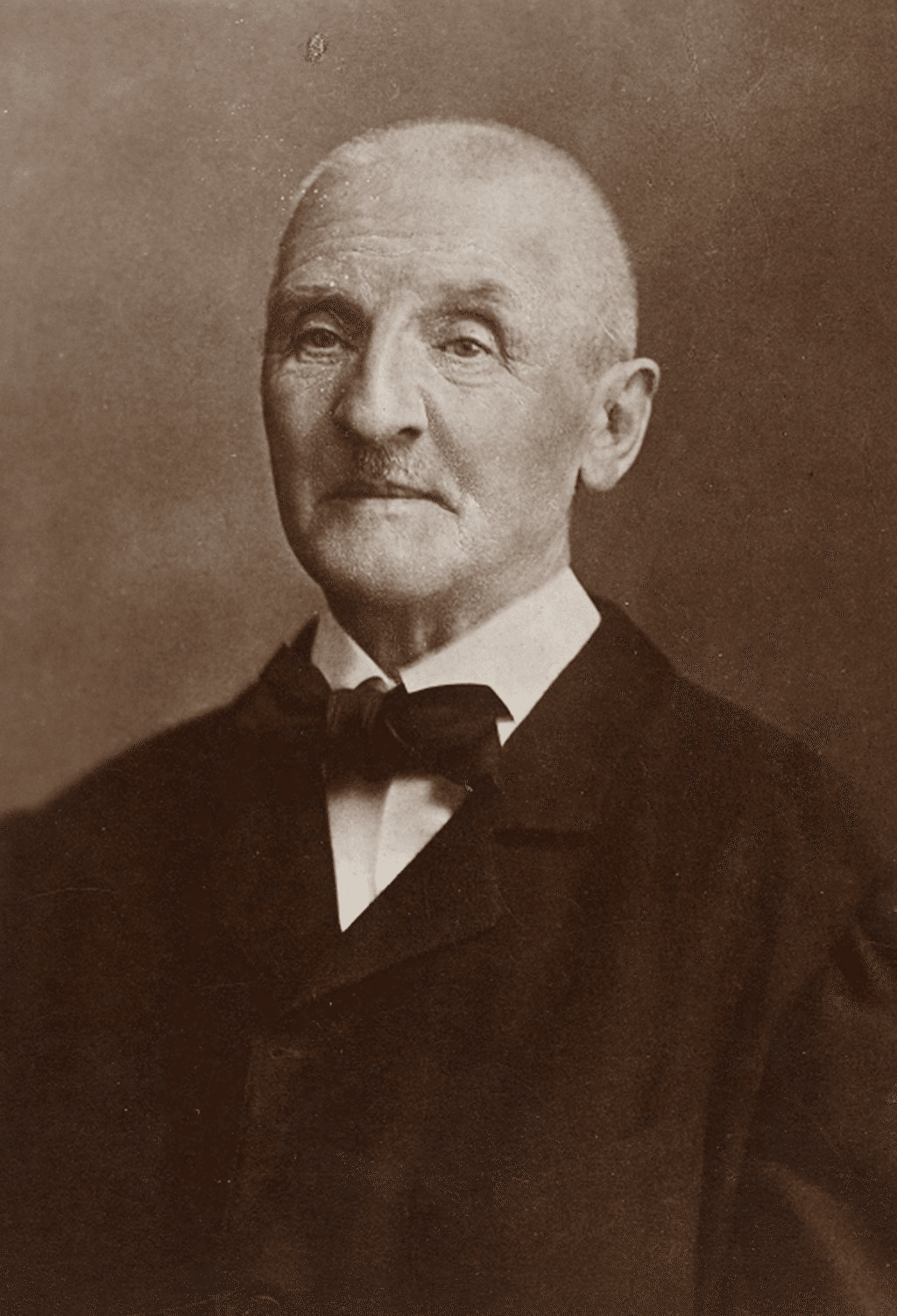

オーストリアのアントン・ブルックナーは多数の著名な交響曲で名声を獲得、そこでは多くの独自の書法が採られており、他にも管弦楽や合唱、室内楽など幅広い楽曲を残しており宗教音楽の大家でもあった。

オーストリアのユダヤ系家系で生まれたグスタフ・マーラーもここから登場、『大地の歌』など多くの著名な交響曲を作曲しカウベルや鞭、チェレスタ、マンドリン、鉄琴、木琴など当時珍しかった楽器を導入、歌曲でも『さすらう若者の歌』『少年の魔法の角笛』『リュッケルト歌曲集』『亡き子をしのぶ歌』などの歌曲集を残し、独自の調性変化や多調・無調など複雑な作風を作り上げ、現在ではロマン派を代表する作曲家の一人となっている。

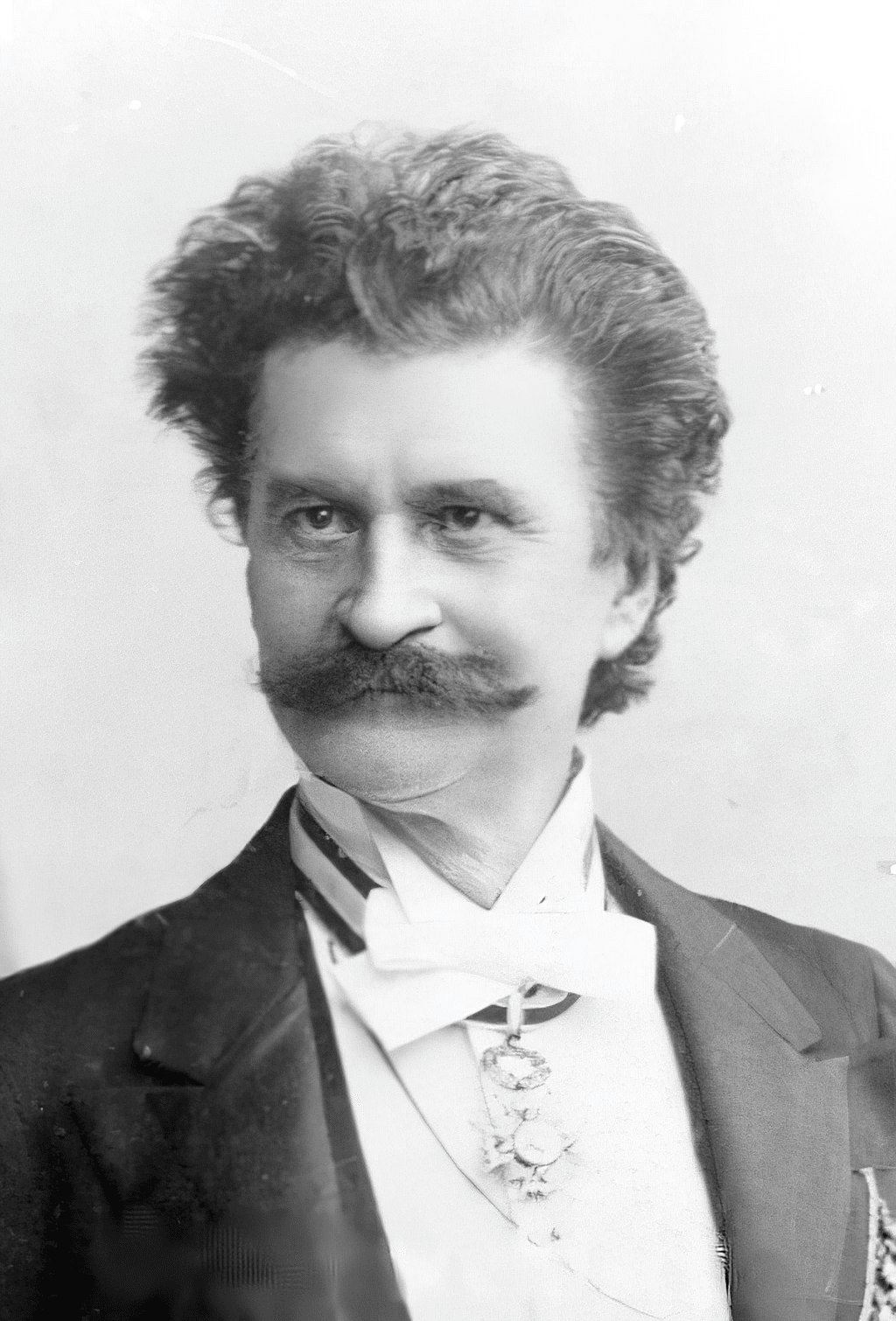

他にも後期ドイツロマン派では歌曲の分野でフーゴ・ヴォルフが活躍しており、また、他にもドイツ周辺ではウィーン会議以降ヨーロッパ中に広まったウィンナ・ワルツが栄えており特にヨハン・シュトラウス2世はクラシックを代表する曲の一つ『美しく青きドナウ』の他『ウィーンの森の物語』『皇帝円舞曲』などを作曲し大きな名声を獲得、弟のヨーゼフやエドゥアルトも活躍した。

ヨハネス・ブラームスは音楽全体でも非常に著名な作曲家で、ロマン派の作風ながら古典派音楽の形式を取り入れたため前時代のベートーヴェンの後継者として捉えるものもおり、シューマンは彼を絶賛して広めるため新音楽時報で紹介、特に著名なオーケストラ・合唱・独唱からなる『ドイツ・レクイエム』とロマ音楽に影響を受けたピアノ曲『ハンガリー舞曲』、その他ピアノ協奏曲第1番、ベートーヴェンの影響を強く受けた交響曲第1番やその後の2・3・4番などの著名な作品を発表した。

後期には民謡に興味を持つなど後述の国民楽派の影響を受け、他にもアメリカの発明家エジソンにより蓄音機が実用化されブラームスはエジソンの依頼で演奏を録音、史上初のレコーディングとなった。

また、この頃には民族音楽や民族詩と結びついた「国民楽派」が現れ流行、今まではドイツやイタリアの音楽などが栄えていたが、ロシアのミハイル・グリンカというロシアの作曲家が『皇帝に捧げた命』『ルスランとリュドミラ』などロシア的な作風でヨーロッパ全土で名声を得た事に始まりロシアの作曲家が登場し、グリンカに影響されたアレクサンドル・ダルゴムイシスキーがロシア語のクラシック化を研究、1860年代にはアントンとニコライのルビンシテイン兄弟の尽力により「ロシア音楽協会」が設立された。

結果、ダルゴムイシスキーのグループの中から若い世代の「ロシア5人組」というグループが登場し、モデスト・ムソルグスキーはロシア人の生活や風刺の作風でオペラ『ボリス・ゴドゥノフ』『ホヴァーンシチナ』管弦楽の『禿山の一夜』ピアノ『展覧会の絵』などを作った。

アレクサンドル・ボロディンは著名な化学者でありながらオペラ『イーゴリ公』交響詩『中央アジアの草原にて』などを作曲、ニコライ・リムスキー=コルサコフは『熊蜂の飛行』が含まれる多数のオペラや『シェヘラザード』などの管弦楽曲などを作曲し、ツェーザリ・キュイは軍訓練の専門家でありながらオペラ作曲や攻撃的評論を行い、まとめ役だったミリイ・バラキレフは多くの協奏曲や管弦楽、ピアノ曲を書いた。

そして音楽史上最も著名な作曲家の一人ピョートル・チャイコフスキーも5人組の一人で、音楽家系ではない家に生まれ成人した後にアントンに学び、バレエ音楽でクラシックを代表する名曲『白鳥の湖』や非常に著名な演奏会用の序曲『1812年(大序曲、荘厳序曲、祝典序曲)』、『眠れる森の美女』、『くるみ割り人形』を作曲、その他にも協奏曲では親友のニコライ・ルビンシテインに触発された『ピアノ協奏曲第1番』や『ヴァイオリン協奏曲』、交響曲でも4番・マンフレッド交響曲・5番「運命」・6番「悲愴」など、その他『スラヴ行進曲』などといった著名作を作曲した。