「山月記」を読む② アリストテレスで読む「山月記」

Ⅰ アリストテレスの悲劇論

『詩学』はアリストテレスが著した芸術論である。タイトルから「詩」について論じているような印象を受けるが、その大半は「悲劇」について述べてある。この『詩学』で、アリストテレスが提示した「悲劇」の要素は以下の5つである。

1.〈悲劇の5つの要素〉

・逆転(ペリペテイア):ある行為がその意図したことに反して、その正

反対の結果を引き起こすこと

・認知(アナグノーリシス):無知から知への転換すること。多くは自己

の正体や真実を知ること

・受難(パテーマタ):破滅的行為、苦痛を伴う行為を指す。死、負傷、

心的苦痛など

・再現(ミメーシス):行為・出来事・事物を作品にすること。「模倣」と

訳されることの方が多い。

アリストテレスによれば、悲劇は憐れみと怖れの感

情を引き起こすような行為として再現されなければ

ならない。

・浄化(カタルシス):観客の心に「憐れみと怖れ」を呼び起こすことを通

じ、感情を開放すること

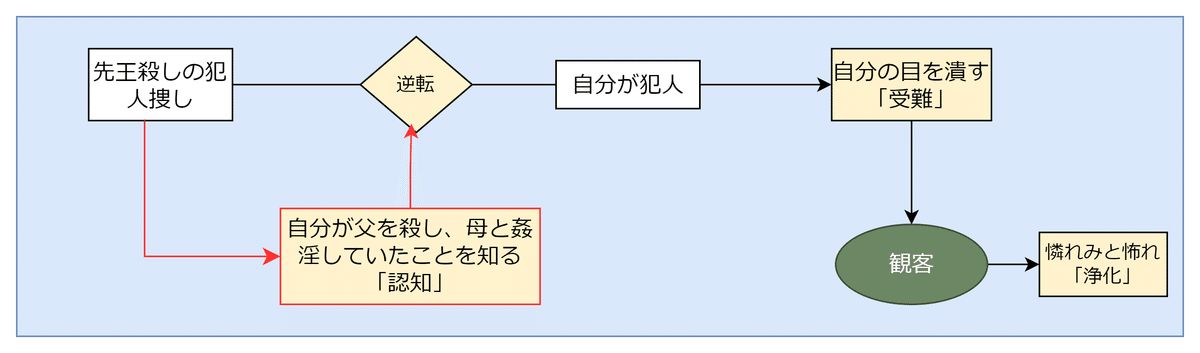

アリストテレスは、優れた悲劇には「逆転」と「認知」が同時に起こると述べ、その好例としてソフォクレスの『オイディプス王』を挙げている。そして、悲劇の典型とされるこの作品には、先に挙げた残りの3つの要素も備わっている。大意を通して確認してみよう。

2.〈ソフォクレスの『オイディプス王』〉

オイディプスが王に即位して十数年後、テーバイは疫病が蔓延し、壊滅の危機に陥る。アポロンの神託は「この疫病を止めるには、この国にいる先王を殺害した犯人を捕えて処刑するか、国外に追放しなければならない」というものであった。オイディプス王は早速、災禍の原因である先王ライオス殺害の犯人探しにかかるが、その犯人は他ならぬ自分自身であることが判明する。犯人を捜そうとする意図が逆実現し(逆転)、自分が犯人であることを明らかにしてしまったのである。しかもそれは、自分が「父を殺し、母と結婚する」という、以前に告げられたアポロン神の予言を、自分が実現していたと知ること(認知)によってである。またそれは、自身の過去の行為を取り返しのつかない過誤として振り返ることでもあった(再現)。自分が災禍の原因であり、許されざる罪を犯したことを知ったオイディプスは、自分の呪われた運命に慄き、絶望して自分の目を潰す(受難)。観衆は、このオイディプスの惨劇を見ることによって「憐れみと怖れ」を呼び起こされ、感情の「浄化」を達成する。

Ⅱ 『山月記』の展開と構成

中島敦の『山月記』は、今見てきた悲劇の要素(「逆転」「認知」「受難」「浄化」「再現」)をすべて満たしている。その意味で『山月記』は、近代小説でありながら古典悲劇の性格を持つ稀有な作品であるといえる。このことを踏まえて、『山月記』を読んでみたい。

1.〈物語の展開〉

序 章:李徴の人物像と発狂・失踪に至る経緯

本 編:①旧友の袁傪との再会

②虎となってからの苦悩

③旧詩伝録の依頼

④破滅の境涯の「再現」

⑤妻子の生活支援の依頼

⑥袁傪との別れ

2.〈悲劇としての「序章」と「本編」〉

「虎」になることで、李徴は初めて「人間の心」を目覚めさせる。実際、人間だった頃の李徴は、破滅していく過程で自分を振り返ることはなかった。それが、この皮肉な「逆転」によって「認知」が起こり、彼は、自分の過去をとらえなおすことができるようになったのだ。言い換えれば、「虎になった後の李徴」は「人間だったころの自分」を「認知」によって「再現」したことになる。このような点から、悲劇としての「山月記」においては、李徴が「虎」になってからが「本編」で、「人間時」の李徴を描いた冒頭の段落は「序章」となる。

Ⅲ 『山月記』ー悲劇としての「再現」ー

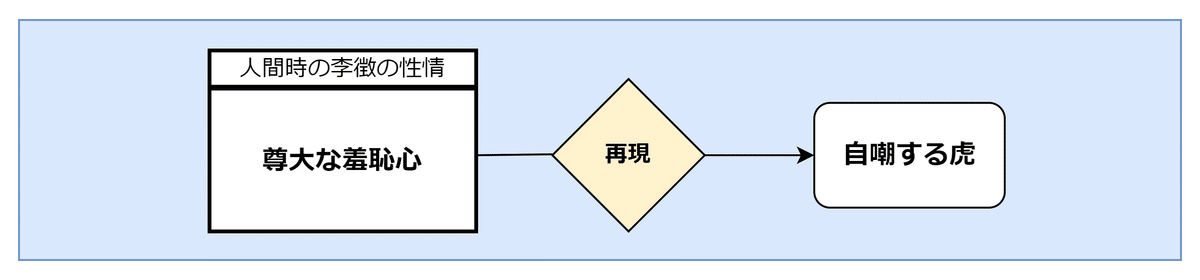

先に、「虎になった後の李徴」は「認知」によって「人間だったころの自分」を「再現」させると述べた。注意すべきはこれが、李徴の意図したものではなく、意図の逆実現(逆転)の形でなされる、ということだ。そして、読み進めれば「虎」という存在自体が、人間時の彼の性情だった「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」の「再現」となっていることに気づくだろう。

ますます己の内なる臆病な自尊心を飼いふとらせる結果になったー中略ーこの尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これがー中略ーおれの外形をかくのごとく、内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。

ここで語られている比喩は、単なる比喩ではない。実在として「再現」する比喩である。

1.〈本編② 虎となってからの苦悩-3つの「認知」と「受難」〉

李徴の最初の「認知」は、谷川に映った自分の姿を見たときに起こる。そして、自分が虎になっていると知った李徴は、理由もなく「虎」にされるという理不尽な自分の「運命」に絶望し、死を思う。

しかし、死のうと思った矢先、「駈け過ぎる」兎が目に入り、咄嗟に兎を食い殺す。この虎としての行為は、彼の中に「人間」が戻った後に「認知」され、彼を苦悩のどん底に陥れる。

ただ、一日のうちに必ず数時間は、人間の心が還ってくる。そういうときには、かつての日と同じく、人語も操れれば、複雑な思考にも堪え得るし、経書の章句を誦んずることもできる。その人間の心で、虎としての己の残虐な行いのあとを見、己の運命を振り返るときが、最も情けなく、恐ろしく、憤ろしい。

李徴は虎としての自分の残虐な行為を悔やみ、恐れるが、自分の意志でそれを止めることはできない。そして、自分で自分をコントロールできないために起こる「情けなく、恐ろしく、憤ろしい」という心の惨劇が、毎日繰り返される。アリストテレスのいうところの「受難」が展開されるのである。

そして、たたみかけるようにまた次の「認知」と「受難」が起こる。李徴はふと、人間に戻る時間が日ごとに短くなっていることに気づく。そしてそれは、自分がやがて虎としての習慣のなかに埋没していくという絶望的な将来の予見と結びついている。この「認知」によって発生する李徴の「受難」は少し複雑である。

自分のなかの「人間」が消えてしまえば、自分の虎としての非道な行為を「認知」することない。だから、それは日々繰り返される「受難」からの解放になる。だが、李徴においてこの「しあわせ」な状態は、逆にいたたまれなく辛いことなのである。この逆説は次の李徴の嘆きの中に「解」を見いだすことができる。

おれの中の人間の心がすっかり消えてしまえば、恐らく、そのほうが、おれはしあわせになれるだろう。だのに、おれの中の人間は、そのことを、この上なく恐ろしく感じているのだ。ああ、全く、どんなに、恐ろしく、哀しく、切なく思っているだろう! おれが人間だった記憶のなくなることを。この気持ちはだれにも分からない。だれにも分からない。

李徴が「この上なく恐ろしく感じている」のは「人間だった記憶のなくなること」である。それは、自分が誰なのか、何をしているのかもわからないまま、この世に放り出されるということを意味している。李徴は、死よりも恐ろしい「受難」に見舞われているといえる。

ここまでの「認知」と「受難」を整理すると、以下のようになる。

ここで確認すべきことは、この3つの「認知」と「受難」は、「虎」になることで「人間の心」が覚醒するという「逆転」によって生じるということである。

もちろん、虎になる以前、まだ人間であった時の李徴に人間の心はあるにはあった。しかし、少なくとも地方官となり「狂悖の性」が「抑へ難くなった」ころには、すでに「人間の心」を失っていたはずである。そしてまた、彼の虎になってからの自己の境涯の「振り返り」をふまえるなら、もっと以前からになる。彼は、詩人としての名声という獲物を追い求めるあまり、自分の「性情」に支配され、自分を省みることができていなかった。その姿は、兎を見るやいなや獣の本能に支配された虎と相似形をなしている。いずれにせよ、「虎」になる前から、彼の心は「性情」という「猛獣」に「埋没」し、すでに「虎」になっていたといえる。そして皮肉なことに、「虎」と化すことによって、「自分のなかの『人間』」が覚醒するという「逆転」が起こったのである。

また、李徴に「認知」される、自分の「虎」として所業と刻々と「虎」化していく状態は、人間であった時の彼の内面的状態に対応している。つまり、彼の虎としての「今」は、人間であった時の李徴の内面の外在化した「再現」である。

2.〈本編③旧詩伝録の依頼ー「再現」としての「虎」〉

李徴は虎となった我が身の境遇をひとしきり嘆いた後、袁傪に自分の詩の伝録を頼む。虎になってもなお「記誦せる詩」の「凡そ三十篇」。この自信作の詩群を、彼は袁傪とその配下の者たちにむかって朗々と詠じる。しかし、詠じ終えた後、突然声の調子を変え、「自らを嘲るが如く」言うのである。

恥ずかしいことだが、今でも、こんなあさましい身と成り果てた今でも、おれは、おれの詩集が長安風流人士の机の上に置かれている様を、夢に見ることがあるのだ。岩窟の中に横たわって見る夢にだよ。嗤ってくれ。詩人になりそこなって虎になった哀れな男を。

袁傪とその家来たちに自信作を披露する行為が、突然自己卑下に転じる。この「逆転」はどうして起こるのか。それは、自分が「虎」であるにもかかわらず、詩人として世の中で認められたいという願望を持つことの滑稽さを「認知」したからである。詩の朗詠によって自分の惨めさを旧友にさらしたという羞恥の自覚。このことが彼の自尊心を傷つけ、耐えがたい屈辱となるのである。この自尊心を見舞う屈辱こそがこの場面での「受難」である。

もちろん、人間であった時から李徴のよき理解者であった袁傪が彼を蔑むことはない。家来たちもそれは同じである。では誰が彼に屈辱を与えるのか。それはいまの境遇を惨めに感じている李徴本人である。だから、李徴は自分で自分を嘲るのである。

袁傪は李徴の言葉を「哀しく」聞き、「青年李徴の自嘲癖」を思い出す。この時の李徴は、外形は勇猛な「虎」であるが、内心は逃げいりたいような恥ずかしさで一杯になっている。この時の虎は「青年李徴」の「性情」であった「尊大な羞恥心」そのものである。過剰な自尊心ゆえに虎になり、虎になってもなお自尊心に翻弄される哀れな存在、この救いようのない存在が李徴である。自嘲する「虎」は青年李徴の哀しき「再現」なのである。

3.〈本編④ 破滅した境涯の「再現」ーオイディプスとの類似性〉

自嘲の後、李徴は即興で今の心境を詩にする。自分が惨めで浅はかなことは分かっていても、まだ詩を作れることを、袁傪たちに示そうとしているのだ。もちろん、それは自尊心のなせる行為である。だが、その直後に劇的な変化が彼に起こる。

なぜこんな運命になったか分からぬと、先刻は言ったが、しかし、考えようによれば、思い当たることが全然ないでもない。

この変化は非常に重要である。人間であったときだけでなく、虎になった現在に至るまで、彼は人間であったときの自分を振り返ったことがないからだ。実際、直前に作った即興の詩でも「偶因狂疾成殊類 災患相仍不可逃」としているように、彼は虎になったことを「災い」と認識し、その原因を偶然の精神疾患に求めていた。それが、ここで初めて、虎になった理由を人間時の自己のありように求めようとしているのである。なぜこのような変化が起こるのか。正直なところ、断定できるほどの根拠はないが、今のところ次の2つが思い浮かぶ。

・ 「詩人に成りそこなつて虎になった哀れな男」と自分を総括したこと

・ 即席の詩で虎になったことを偶然の精神疾患としたことへの違和感

ともあれ、李徴はこの時点で初めて自分の境涯と向き合うことになる。その人間であった時の境涯が客観的に記述されているのが、本稿において「序」に位置づけた冒頭段落である。だから、われわれ読者は李徴が発狂し、虎になる経緯を知った上で、李徴の自分自身の人生の振り返りを「傾聴」することになる。それは赤穂浪士の吉良邸討ち入り事件を知って「仮名手本忠臣蔵」を観る歌舞伎の観客やオイディプスの伝説を熟知してソフォクレスの「オイディプス王」を観劇する古代ギリシア人と同じ作品への対し方になる。ここでは、その関係に則り、「序」をふまえつつ、李徴の「振り返り」を読み取っていくことにする。

この「振り返り」は、李徴の境涯の悲劇的「再現」になっており、本作品のクライマックスである。もちろんこの「再現」は、アリストテレスの悲劇の公式通り、「認知」「逆転」「受難」が組み込まれている。そして、この場面ではそれが2度繰り返す。

(1) 前半[ 認知→認知→認知→逆転→受難 ]

李徴は若くして科挙に合格し、江南尉となるが、程なく退官し、詩人を志す。もし、彼が希望通り詩人になれたなら何の問題もなかったはずであるが、彼はなれなかった。それはなぜか。虎の李徴は次のように振り返る。

【認知1】

おれは詩によって名を成そうと思いながら、進んで師に就いたり、求めて詩友と交わって切磋琢磨に努めたりすることをしなかった。かといって、また、おれは俗物の間に伍することも潔しとしなかった。ともに、我が臆病な自尊心と、尊大な羞恥心とのせいである。己の珠にあらざることを惧れるがゆえに、あえて刻苦して磨こうともせず、また、己の珠なるべきを半ば信ずるがゆえに、碌々として瓦に伍することもできなかった。

自分が詩人になれなかったのは「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」のせいである。これが1つめの「認知」である。詩人になることを断念した李徴は地方官吏になり、かつて見下していた同輩たちに服従しなければならなくなる。この屈辱が彼の自尊心を傷つけ、彼は引きこもるようになる。李徴はこのときの心理状態を次のように述べる。

【認知2】

おれはしだいに世と離れ、人と遠ざかり、憤悶と慙恚とによってますます己の内なる臆病な自尊心を飼いふとらせる結果になった。人間はだれでも猛獣使いであり、その猛獣に当たるのが、各人の性情だという。おれの場合、この尊大な羞恥心が猛獣だった。虎だったのだ。これがおれを損ない、妻子を苦しめ、友人を傷つけ、果ては、おれの外形をかくのごとく、内心にふさわしいものに変えてしまったのだ。

自分の詩が認められず、自分の能力に対する不安が増加すればするほど、それに打ち勝とうとする彼の「自尊心」は強くなる。こうして彼の「性情」の「臆病な自尊心」が肥大化し、やがて制御不能になってしまう。それこそが自分が虎になった原因である。李徴はそのように振り返っている。これが2つめの「認知」である。

ではどうすればよかったのか。それはいたってシンプルだ。

【認知3】

おれよりもはるかに乏しい才能でありながら、それを専一に磨いたがために、堂堂たる詩家となった者がいくらでもいるのだ。

詩人になるためには、自分の性情に振り回されることなく、才能を「専一に」磨くべきだった。これが彼のたどり着いた結論であり、3つめの「認知」である。普通なら、「詩人になりそこなって虎になった」原因を突き止め、詩人として成功するための要件を知ったわけであるから、これらの「認知」は希望になるはずである。ところが実際には「逆転」が起こり、彼を絶望に陥れる。なぜか。

【逆転】【受難】

虎と成り果てた今、おれはようやくそれに気が付いた。それを思うと、おれは今も胸を灼かれるような悔いを感じる。たとえ、今、おれが頭の中で、どんな優れた詩を作ったにしたところで、どういう手段で発表できよう。まして、おれの頭は日ごとに虎に近づいてゆく。どうすればいいのだ。おれの空費された過去は? おれはたまらなくなる。

「逆転」が起こる理由は、詩人になるためには才能を「専一に」磨くべきだったという「認知」が、「虎に成り果てた今」という意識を起点になされていることにある。李徴は人の世界に戻れない身である。こうあれば、ああすればと思ってもやり直す術はない。本来、希望や解決に導くはずの「認知」が逆に、なにもかも「手遅れ」という痛切な悔いと絶望になって自分にかえってくる。李徴の身に起こったのは、この「逆転」による「受難」である。そして、この「受難」は次の「受難」へと彼を導く。

(2)後半[ 逆転→認知→受難 ]

おれはゆうべも、あそこで月に向かってほえた。だれかにこの苦しみが分かってもらえないかと。しかし、獣どもはおれの声を聞いて、ただ、懼れ、ひれ伏すばかり。山も木も月も露も、一匹の虎が怒り狂って、哮っているとしか考えない。天に躍り地に伏して嘆いても、だれ一人おれの気持ちを分かってくれる者はない。ちょうど、人間だったころ、おれの傷つき易い内心をだれも理解してくれなかったように。おれの毛皮のぬれたのは、夜露のためばかりではない。

山頂の巖で月に向かって咆える行為は、自分の「苦しみ」の理解を求める行為であるが、自分が虎であるために逆に獣たちを怖れ萎縮させることになる。この皮肉な「逆転」が、今の自分が、尊大な態度故に「傷つきやすい内心」を理解してもらえなかった人間時の自分と同じであることを「認知」させる。人間であった時の「尊大な羞恥心」が、今、「虎」という孤立的存在として「再現」しているという惨劇。これが、この場面における2度目の「受難」である。

(3)『オイディプス王』との類似性

この振り返りの場面を総括するとき、ソフォクレスの「オイディプス王」との類似性が浮かび上がってくる。

李徴は過去を振り返り、自分が虎となった災禍の原因をつきとめるが、その原因である「尊大なる羞恥心」そのものに今自分がなっていることに気づく。一方、オイディプスは、自分が治めるテーベの災禍の原因である先王殺しの犯人をつきとめようとして、それがほかならぬ自分自身であったことを知る。災禍の原因を突き止めようとする行為の結果、それがほかならぬ自分自身であったという「逆転」のアイロニーが共に起こっている。そしてこのときの両者の「受難」が、自分の人生に対する激しい後悔とやり直しのきかないことへの絶望である点でも共通している。

4.〈本編⑤ 妻子の生活の支援を依頼ー自己断罪という「受難」〉

夜明けをつげる曉角が響き始めると、李徴は袁傪に2つのことを頼む。一つは自分が虎の身であることは告げず、死んだことにしていてほしい、ということ。もう一つは妻子の生活の支援である。それらは妻子の安らかな生活を願う家長としての思いであるだろう。李徴はここで初めて「自己」から離れ、家長として家族への責任を果たそうとしたのであり、「人間らしい」行動をとったともいえる。だが、その直後、彼をまたどん底に突き落とす「認知」が起こる。

本当は、まず、このことのほうを先にお願いすべきだったのだ、おれが人間だったなら。飢え凍えようとする妻子のことよりも、己の乏しい詩業のほうを気にかけているような男だから、こんな獣に身を堕とすのだ。

自分の詩の伝録を妻子のことより先に頼んでいたという過誤の「認知」である。そしてこの過誤を犯すような自分であるから虎になるのだ、という自己否定の「受難」に見舞われる。そしてそれは、人間らしい行為をしたはずが、逆に自身のエゴイズムを突きつけられるという「逆転」によってもたらされているのである。

この行為はまた、「再現」でもある。ぼくたちは、ここで李徴が人間であった時、「妻子の衣食のために」地方官吏という下級職に就いたことを思い出すべきだろう。そしてこのときも「詩」が少なからず絡むことも。

一方、これは、己の詩業に半ば絶望したためでもある。

一介の地方官吏になるという行為の動機には、自身の詩業に対する挫折が混入している。このときの彼にとって、詩の断念と妻子を思う気持ちのどちらが重かったのか。このときの人間時の行為の結論が、虎になってからの行為の「再現」によって下された、といってよいだろう。自己断罪という「受難」の形で。

Ⅳ 李徴とオイディプス―呪われた運命

李徴は虎となることによって自分の内なる「人間」を覚醒させ、人間時の自分を悲劇として「再現」した。では、その悲劇の原因はどこにあるのか。

1.〈李徴の悲劇の原因〉

李徴が「詩人になりそこなって虎になった」のは「臆病な自尊心」という「性情」を制御できなくなったからである。だから、李徴の悲劇の原因は彼の「性情」にあるといえはするだろう。だが、この「性情」の意味をどう捉えるかによって、その「原因」は異質なものとなり、延いてはこの作品の景色にも大きな影響を与える。

「大辞林」は「性情」の意味を次のように記している。

(1)生まれつきの気質。気だて。

(2)性質と心情。こころ。

「性情」を単に(2)「性質や心情」と見れば、李徴の問題は精神構造自体にあることになり、それは「専一に」努力することで克服可能なものとなる。その場合、悲劇の原因は努力の機会を逃したことになる。一方、(1)「生まれつきの気質」ととれば、「臆病な自尊心」は克服不可能な性質として生得的に彼の内部に装填されていたことになる。つまり、彼ははじめから「専一に」詩才を磨くことなどできないし、「第一級の作品」は作れないのである。とすれば、李徴は「詩人になりそこなって虎」になるように運命づけられてこの世に投げ出された存在ということになる。こう考えてくると、李徴があの谷川の川面で虎となった自分の姿を「認知」したときに思った、次のくだりが自然と浮かび上がってくる。

全く、どんなことでも起こり得るのだと思うて、深く懼れた。しかし、なぜこんなことになったのだろう。分からぬ。全く何事も我々には分からぬ。理由も分からずに押し付けられたものをおとなしく受け取って、理由も分からずに生きてゆくのが、我々生き物のさだめだ。

「理由も分らずに押付けられたもの」ーそれは李徴にとって「臆病な自尊心」という「性情」であり、それを「受け取って、理由も分からず生きていく」のが、彼の「運命」であったといえる。そのように捉えると、李徴の悲劇の原因は人知の及ばない「運命」にあるということができる。もちろんこれがぼくの見解である。

2.〈オイディプスの悲劇〉

ああ、恐ろしい! なにもかも明らかに事実となって来たわい。汝、光よ! そなたを見るも、これが最後であってくれい! このわしは呪われて生まれて来、呪われた婚姻を結び、呪われた血を流してしもうた!

知らないうちに自分の父親を殺し、知らないうちに実の母親と姦淫し、子までを作るという過ちを犯した。そのことを「認知」した時のオイディプスのセリフである。この後、彼は寝所に駆け込み、自ら目を刺し潰す。しかし、彼はこれといった悪事をしたわけではない。アポロンの神託によって翻弄されただけである。まさしく、「呪われて生まれて」きたとしか言いようのない存在である。それは「理由も分からずに押し付けられた」運命を生きた李徴もまた同じである。オイディプスも李徴も運命という人知及ばぬものに翻弄されて、滅びた者たちである。

3.〈汝自らを知れ〉

李徴もオイディプスも不可知な運命に翻弄されているが、その一因として自分自身がどういう存在か自覚しないままに生きていたことが考えられる。李徴は自分の内側に自分を食い殺す猛獣の潜んでいることを気づかなかった。オイディプスは自分が父を殺し、実の母と姦淫したことを知らなかった。それを「認知」するのは、李徴は虎となり、自己の境涯を振り返った後であり、オイディプスは王位についいて災禍の原因を探索した後である。この両者の自己に対する「無知」を考える上で、参考になるのが、オイディプスの伝説に出てくるスフィンクスのエピソードである。

オイディプスは旅の途上テーバイに立ち寄る。テーバイはその頃スフィンクスに苦しめられていた。その怪獣は「四本の足、二本の足、三本の足で歩くものはなにか」という「ぞなぞを」を出し、解けない者を毎日食い殺していた。オイディプスはこの謎を解いてスフィンクスを追い出す。彼はテーバイを救った無双の英傑としてテーバイの王に迎えられ、王妃イオカステーと実母とも知らず、結婚することになる。

「なぞなぞ」の答えはもちろん「人間」である。皮肉なのは、この謎を解いた才知を有するオイディプスにも「自分がなにもの」であるかは分かっていなかったということだ。だから、彼は自分の才知が仇となって自分の母のイオカステーと結婚し、姦淫することになる。換言すれば、オイディプスの「才知」が逆に致命的な過誤を招き寄せるのである。この「才知」の導くアイロニーは李徴にもあてはまる。オイディプスと同様に李徴もまた「博學才穎」で、若くして科挙に合格する自他ともに認める「才知」の持ち主である。そうであるが故に彼もまたその自信が過度の自尊心となって、妻子を苦しめ、自分を破滅に導くのである。

オイディプスはスフィンクスを退治した彼の英知が、李徴は自分の詩才に対する過度な自信が、彼らを悲劇に導いてしまったのである。

「汝自らを知れ」とは、デルフォイのアポロン神殿入り口の柱に刻まれていたことばである。ソクラテスは、それを「自分の無知を自覚せよ」という意味だと考えたが、元々は「自分の分限をわきまえよ」という世俗的行動規範だった。オイディプスと李徴は、自分の知力を過信した点で「自分の分限」を超え、「自分」の「無知」を自覚しなかった。究極的にはこれが、彼らに致命的な過誤を招いたのである。

「認知」とは「無知から知への転換」のことで、その転換によって「受難」は起こる。そしてその最も過酷なものは、自分が何者であるかを「知ること」である。オイディプスは「父を殺し、母と姦淫した自分」、李徴は「臆病な自尊心という自分の性情に飲み込まれた自分」である。そしてそれを「認知」するのは取り消すことのできない過誤の後、引き返すことのできない事態になってからである。

どうすればいいのだ。おれの空費された過去は? おれはたまらなくなる。そういうとき、おれは、向こうの山の頂の巌に登り、空谷に向かってほえる。この胸を灼く悲しみをだれかに訴えたいのだ。

この痛切な李徴の悔いはまた、オイディプスの胸も灼いているのである。

Ⅴ 終焉ー「浄化」

最後に、両者の終焉の迎え方を比較し、その上で「浄化」について考えてみたい。

1.〈オイディプスと李徴の終焉〉

オイディプスは自分の目潰す。それは、自分の運命に盲目であった己の愚かさに対する断罪である。それにしても、なぜ彼は死を選ばずに、このような自己断罪行為をしたのか。オイディプスはこう説明する。

あの世へ行ってどの目で父を、また不幸な母を見たらよいか? お二人に対して絞殺でも足らぬ罪を犯したこのわしだ。

死ぬ資格すら自分にはない。彼はこのように、自分を裁き、死にもせず、汚辱の身を衆目にさらして国外に追放されることを選んだのである。

李徴はどうか。

夜が明け、袁傪が出発すると、李徴は草の茂みから道の上に躍り出て、虎となった姿を袁傪にさらす。李徴が醜悪な姿を見せるのは、袁傪に自分を忌避させ、彼が自分に襲われないようするためである。この行為は重要である。この瞬間、李徴は友人の安全のために自尊心を捨てているのだから。皮肉にも、李徴は自分の人生の幕引きにおいて、ようやく自己の「性情」から解放されたことになる。「月を仰いで」「咆哮」する虎にはもはや「尊大」さも「羞恥心」もない。あるのは運命に翻弄されて消えてゆく悲しみだけだ。

オイディプスも、李徴も、自分のみじめな姿を衆目にさらし、自らに「追放」を課す。どこへ。前者は国外へ、後者は獣の世界へ。彼らにはもはや闇があるばかり、人間としての活動の余地は残されていない。これが彼らの見舞われた不幸な運命の終焉であり、悲劇の完成である。

2.〈「浄化」ー悲劇が伝えるもの〉

アリストテレスは悲劇を、「真面目な行為」の「再現」であり、ストーリーが観劇者に生じさせる「憐れみと怖れを通じ、そうした諸感情からの「浄化(カタルシス)を成し遂げるもの」である、と定義している。ここで言う、「憐れみと怖れ」とは具体的にはどういうものだろうか。『詩学」には次のように記されている。

「憐れみ」とは、不幸になるにふさわしくないのに不幸になった[優れた]人物に対して起こるものであるし、「怖れ」とは、私たちと似たような人物が不幸になった場合に[同じ不幸が自分を襲うかもしれないと感じて]起こる

※[ ]内は訳者による補足

この言説を作品で置き換えてみれば、次のようになるだろう。

オイディプスや李徴は、なるほど、才知故の自己過信はあった。だが、それは彼らが負わされる「受難」の大きさとはあまりに釣り合っていないではないか、なぜ彼らがこんな過酷な運命を与えらるのか(憐れみ)。何と理不尽なことだろう。そこには我々の認知レベルをはるかに超えた力(古代ギリシアでは「神」、近代においては「不条理な何か」)が働いており、いつ自分たちが、彼らと同じような不幸におそわれるかもしれない(怖れ)。

このように「憐れみと怖れ」には、理不尽な運命を背負わされて滅びる主人公への「共感」が内在している。そしてこの「共感」こそがが「浄化」をぼくらの心に発生させるのである。例えばこんなふうに。

取り返しのつかない過ちを犯してしまった。どうしてこんなことになってしまったのか。わからない。ああ、なんという呪われた運命だろう。・・・こんなことになるのなら、あのときこうしておけばよかった。なぜあの時気づかなかったのだろう。もうやりなおせない。無駄に費やされた我が人生・・・こんな思いや出来事にいつ自分が見舞われるかもしれない。あの、賢者の誉れ高いオイディプス、あるいは「郷党の鬼才」といわれた李徴でさえ、そうなのだから。

このような自分の予測や不安が、オイディプスが自分の目を潰して運命を呪う姿や李徴が月を仰いで咆哮するする姿に自分を重ねたとき、「憐れみと怖れ」の感情と共に表出され、魂が浄化されるのである。

祖国テーバイの人びとよ、これぞオイディプス王ぞ、

彼こそは、かの名立てたる謎を解きし無双の英傑にして、

市民いずれもその幸福を羨まぬはなかりしを、

今はかく凄まじき禍の荒海に陥られた。

されば我ら心して、終りの日の至るを待ち、

苦悩の巷を脱して、生の彼岸に至るまでは、

うつせみの身の何人をも幸福と呼ぶべきではない。

これは、劇のフィナーレで合唱隊が観客に向けて斉唱する詩であるが、最後の3行は、「山月記」を悲劇として読んだぼくらの心にも刻まれるはずだ。

(了)

#小説 #読書 #読書感想文 #文学 #中島敦 #現代文がすき

#山月記 #古典が好き #近代文学 #アリストテレス #詩学

#ギリシア哲学 #哲学 #ギリシア悲劇 #オイディプス王