「羅生門」を読む⑥ 精読編3ー主題/「ある勇気」の覚醒

▢前回までの振り返り

〈「羅生門」の場面展開〉

〈下人の位置と変化〉

場面1において、下人はこのままでは飢え死にする状況にあっても盗人になる「勇気」がもてませんでした。それは、平安末期の濁悪世の中にあっても、下人がまだ既成の道徳枠組みの住人であったことを物語っています。

場面2は梯子の中段の下人の描写から始まります。下人は「一人の男」と表現されていますが、楼内という未知の世界に近づくことによって下人はその既存の枠組みから半ば抜け出た存在になります。ただそれは恐怖によって動物的本能が呼び覚まされたためで、無意識段階にとどまります。

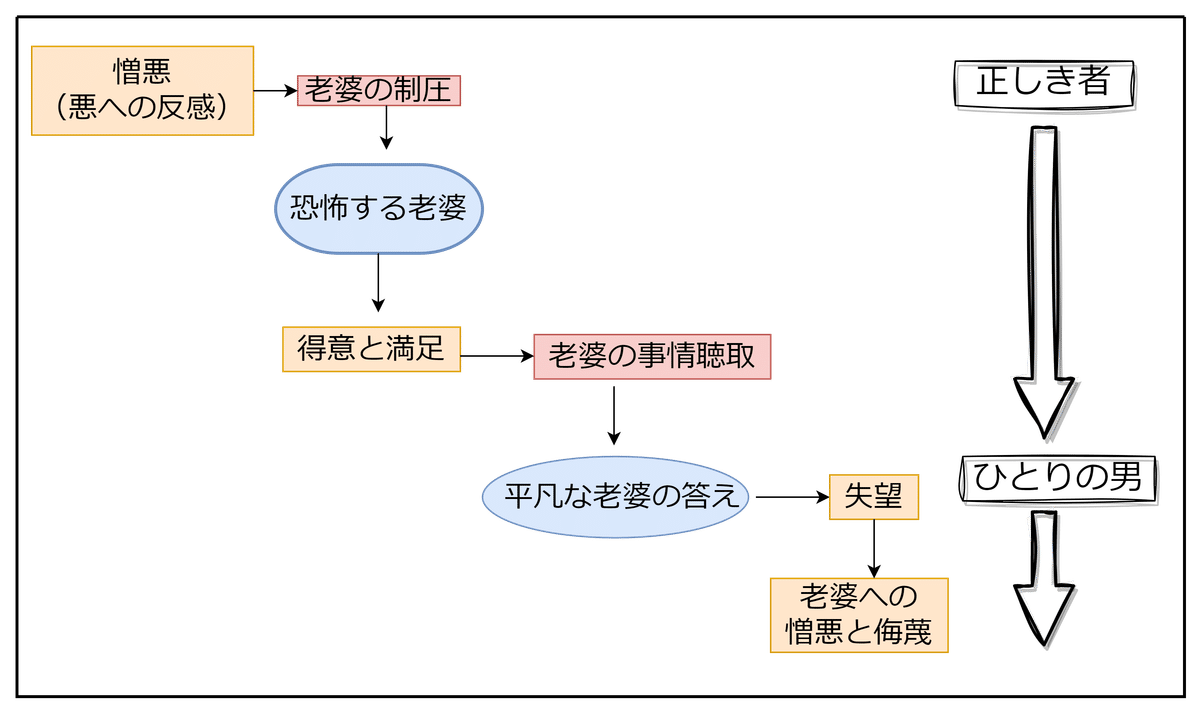

この「一人の男としての下人」は、梯子の最上段から死者の髪の毛を抜く老婆を見て、彼女を「悪」と見なし、激しい憎悪を抱きます。この時の下人の立場は「正しき者」となっています。

〈揺らぐ「善/悪」〉

「老婆=悪」と看做す下人の判断について、作者は、異様な状況に影響されたもので「合理的」根拠がないと裁きます。これによって老婆を「悪」とする下人の「正義感」の基板が揺らぎます。作者は続けて、下人がちょっと前まで「盗人になる気でいた」と指摘します。この変化について一般に論じられるのが、状況に左右されやすい下人の気質です。しかし単に気質によって下人が変化したというのは皮相的です。

「盗人になる気でいた」下人は餓死するしかないという追い詰められた状況にありました。この状況は下人の「感傷主義」に作用する雰囲気ではなく、現実です。下人の「盗人になる気でいた」という心理はこの現実の状況と結びつけて考えるべきです。そうすれば必然として「生きるための悪は悪か」という問いが生まれます。したがって、下人の「正しさ」と同じように「盗人になる気でいた下人=悪」も揺らぐことになります。

そもそも下人の「感傷主義」は何に由来するのでしょうか。それは「下人」という身分です。彼はそれまで帰属集団で上位者の指示に従って生きてきました。ニーチェの辛辣な言葉を使えば「畜群」です。この畜群は主体的に決断して人生を切り開いていく習慣を持ちません。「羅生門の下」の下人はまさしくそれです。ですから彼は死の迫る状況の中でもこの畜群の「感傷主義」によって「悪」を思いながらも決断が出来なかったわけです。つまり「気質」は、場面1においては「変化」をさせない方向で作用しています。

この作品において、「感傷主義」と対立するのは「勇気」です。これはまた「畜群」と「盗人」、「弱き者」と「強き者」という対立項で言い換えることもできます。

フライング気味になりますが、場面3で下人と老婆の間に展開する「善」と「悪」の転倒劇は、上の図の〈A〉から〈B〉への転換ということになります。ですから、場面1、2の段階で作品の主題の伏線はすべて張られていると見ることができます。

▢場面3の概要

場面3は作品全体からいえば「転」にあたり、物語のクライマックスになります。これをさらに展開の面から区分すれば次のようになります。

①下人、老婆を制圧する

②下人、老婆に事情聴取をする

③老婆、下人に釈明をする

④下人、盗人になる

場面3が、さらに「起承転結」で展開します。そして「転」の転である「老婆の釈明」を境に、下人が取り調べの側から犯人に変わります。この劇的変容を考えることで「羅生門」の主題が見えてきます。まずは展開に即して精読し、その上で主題に迫っていくことにします。

▢場面3の精読

〈①老婆の制圧/「正しい強者」と「成敗されるべき弱者」〉

下人は楼内に上がるといきなり老婆に襲いかかり、ねじ伏せます。襲いかかるのに躊躇がなかった理由は、老婆への恐怖心が既に消えていたこと、そして下人にとって老婆が「許すべからざる悪」であったことの2つです。ねじ倒された老婆の腕は「鶏の脚のような、骨と皮ばかりの腕」とあり、「弱者としての老婆」が比喩の面からもが印象づけられています。ここでの2人の関係は「正しい強者」と「成敗されるべき弱者」になります。

〈②老婆の事情聴取/下人の「安らかな得意と満足」と復活する「憎悪」〉

恐怖におののく老婆を見ながら、下人の気持ちは憎悪から「安らかな得意と満足」に変わります。この時彼が味わっているのは「悪」を成敗した成就感と強者の優越感です。ー「己は検非違使の庁の役人などではない」ーこの老婆に白状させるための前置きも、自分が取り調べの権限者でもあるかのような下人の優越意識を浮かび上がらせています。

この成就感と優越意識は隷従階級の下人には未体験の心地よさであったはずです。この2つを手放さないためには、老婆の行為が尋常ならざる悪であることが必要となります。老婆は身体的弱者でしたので、なおさらその必要があります。また、この時の老婆は「肉食鳥のような、鋭い目」「鴉の啼くような声」でした。「老婆=楼内の異様な雰囲気に見合う悪」の期待値が上がります。ですから

この髪を抜いてな、この髪を抜いてな、鬘にしようと思うたのじゃ。

この老婆の答えの「平凡」さは下人を大いに失望させます。

老婆は期待外れの「悪」でした。この時下人の抱く「冷やかな侮蔑」を伴った「憎悪」は、自分の功績を低下させる老婆への恨みで、私怨です。ですからこの復活した憎悪には、前の憎悪のような「あらゆる悪への反感」という大義はありません。

振り返ってみると、下人は梯子の段階で既成の枠組みから抜け出て「ひとりの男」になっています。そして、楼内の老婆を「悪」と看做して「善」の足場を仮設しますが、老婆の答えに失望した時点で、再び「ひとりの男」に戻ります。あるのは老婆に対する身勝手な憎悪です。こうみてくると、下人に「強者」と「悪」という2つの傾向が備わりつつあるのが分かります。あと、何が必要でしょうか。それは作中、何度も登場してくる「勇気」です。そしてこの「勇気」は老婆の釈明を聞いている間に生まれてきます。

〈③老婆の釈明/生存のために「仕方なく」することは「悪」ではない〉

老婆の釈明の部分は今昔物語の原典から大幅に変更されています。その変更は入れ替えと逸話の付加の2点です。

①老婆に髪を抜かれている人物

今昔物語:老婆の仕えていた女主人

羅生門:太刀帯たちを騙して商売をしていた女

②付加された逸話

「太刀帯の陣に魚を売る嫗の語」(『今昔物語』巻第31第31)

まず、この変更部分から老婆の釈明を検討していきましょう。

「干した蛇を干魚と偽って太刀帯に売っていた女」と「女主人」との違いは生前の悪事の有無です。老婆は女を自分の行為の正当化に使います。

ここにいる死人どもは、皆、そのくらいな事を、されてもいい人間ばかりだぞよ。現在、わしが今、髪を抜いた女などはな、蛇を四寸ばかりずつに切って干したのを、干魚だと云うて、太刀帯の陣へ売りに往んだわ。

これが釈明Part1です。老婆は「悪因悪果」という仏教の考えを援用しています。この女は悪事を働いたから自分が「悪」で報いているのだ、というわけです。ところがこの釈明は巧妙にずらされ、途中から「女」のしたことの肯定になっていきます。

わしは、この女のした事が悪いとは思うていぬ。せねば、饑死をするのじゃて、仕方がなくした事であろ。されば、今また、わしのしていた事も悪い事とは思わぬぞよ。これとてもやはりせねば、饑死をするじゃて、仕方がなくする事じゃわいの。じゃて、その仕方がない事を、よく知っていたこの女は、大方わしのする事も大目に見てくれるであろ。

生存のために「仕方なく」することは「悪」ではない。これが釈明Part2です。Part1からPart2への展開にはなんら論理性はありません。老婆は下人が納得していないことを察知し、軌道修正しただけです。しかし、この延命目的の釈明は老婆の意図から離れ、平安末期の「濁悪世」で生きていくための原理を掘り起こしています。この考えは仏教の考えや旧社会の枠組みを一気に無化します。そしてこの原理が下人の「勇気」を覚醒させます。勿論これも老婆の想定外のことです。

〈④盗人になる下人/行動原理の獲得と確認〉

これを聞いている中に、下人の心には、ある勇気が生まれて来た。(中略)下人は、饑死をするか盗人になるかに、迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心もちから云えば、饑死などと云う事は、ほとんど、考える事さえ出来ないほど、意識の外に追い出されていた。

※太字筆者

この部分はとても重要です。下人を変貌させる「ある勇気」が出てくるからです。この下人の「勇気」は、老婆の「生存のために『仕方なく』することは『悪』ではない」という考えを聞いたときに覚醒しています。

もうひとつ注目してほしいのは、「餓死」が「意識の外に追い出されていた」とあることです。「せねば、饑死をする」と老婆が繰り返しているにもかかわらず、そして、下人自身も老婆を襲うとき「では、己が引剥をしようと恨むまいな。己もそうしなければ、饑死をする体なのだ」と述べているにもかかわらず、です。この矛盾と「ある勇気」の覚醒が、下人の変貌を解く鍵になります。

老婆の釈明を聞き終えた下人は「きっと、そうか。」と念を押します。しかし確認したのは「考え」そのものではありません。ー「では、己が引剥をしようと恨むまいな」ーこれが大事です。彼が得たものは、老婆と同様、自分の行為を正当化してくれる理屈、いわば、「大義」です。「大義」があればどのような行為も「是」となります。下人は期せずしてそれを手にしたわけです。そしてこれが彼の「勇気」の点火剤になります。老婆の釈明は下人が盗人になるための許可書ともいえます。お墨付きを得た下人は、ただ「盗人になる勇気」に突き動かされているだけです。だから「餓死などと云う事」はどうでもよいのです。これで先の矛盾は止揚できたと思いますが、もう少し、この方向で検討していきます。

〈イニシェーションとしての「引剥ぎ」と「蹴倒す」〉

盗人、死人の着たる衣と嫗の着たる衣と、抜き取りてある髪とを奪ひ取りて、下り走りて逃げていにけり。

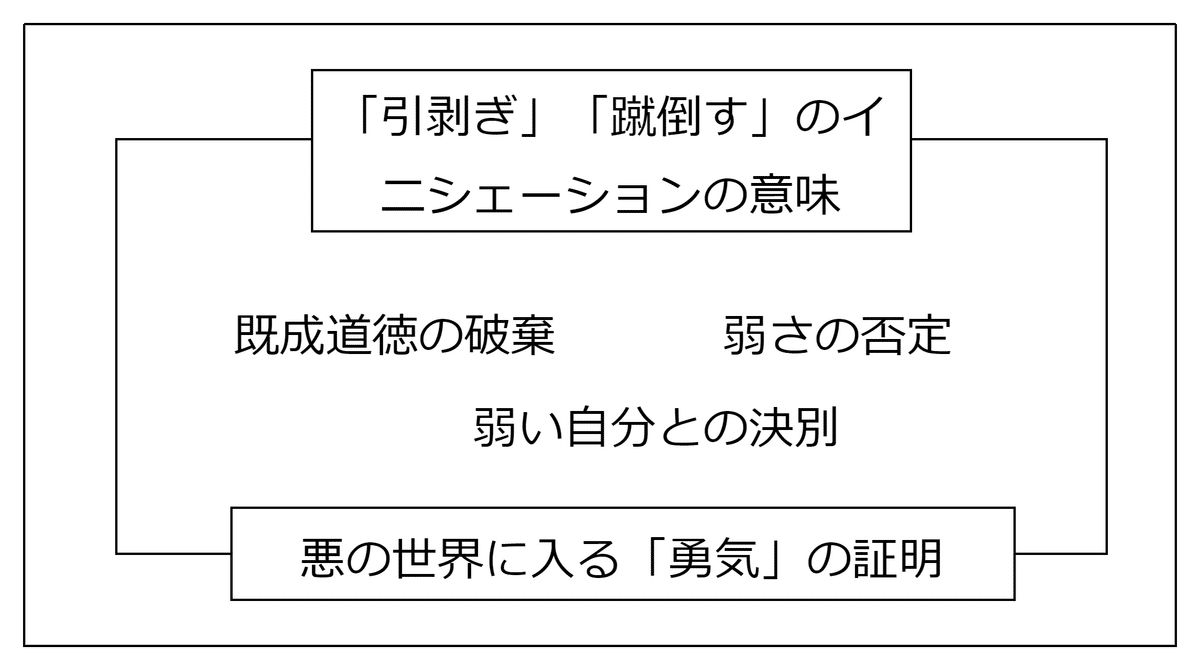

元ネタの「今昔物語」です。「今昔の盗人」は老婆の着衣だけではなく「死人」の着衣と抜き取られた髪も奪います。目的が生存だけならこの「盗人」のように可能な限りかっさらっていくでしょう。ところが下人が奪ったのは老婆の着衣だけです。また、下人はその直後、老婆を蹴倒します。「仕方なくすること」という老婆の考えをそのまま踏襲するなら「蹴倒す」という行為は不要です。では、この「引剥ぎ」と「蹴倒す」という行為は何なのか。これは節目としての儀式、すなわち「イニシェーション」だと思います。

ただ、下人のそれは一般のものをそのまま当てはめるわけにはいきません。「大辞林」の「イニシェーション」の説明をもとにして考えてみましょう。

特定の集団に成員として加入する際に行われる儀礼。それによって社会的・宗教的地位の変更が達成されるが、しばしば肉体的・精神的試練を伴う。若者組のような年齢集団への加入や成人式もその一例。加入儀礼。

※太字筆者

下人の場合、「特定の集団」とは無関係の行為です。ただ行為の面で見るとギャングの加入儀式が似ています。ギャング世界では、新たに組織の一員になるためにわざと犯罪を行うということがあるようです。「老婆の身ぐるみを剥ぎ、蹴倒す」というのはこれだと思います。下人はこれによって盗人になる「勇気」を示したことになります。誰に。勿論「自分」にです。

「引剥ぎ」は彼が悪の道に入るための「けじめ」の行為で、これによって彼の中の既成道徳は破棄されたことになります。では彼が「蹴倒」したものは何でしょうか。老婆は弱い老人で本来なら労るべき対象です。ですから彼は老婆という弱者と同時に慈悲や仁愛などの既成道徳も一緒に蹴倒したことになります。それにもう一つ。それは既成の枠組みから抜け出ることの出来なかった感傷主義の弱い自分です。イニシェーションとしての「引剥ぎ」と「蹴倒す」にはこのような重層的意味があります。

▢「羅生門」の主題ー「勇気」の覚醒

こう見てくると、下人にとって「盗人になる」ということは「悪」の道に入るというだけではありません。それは自分の「弱さ」への決別であり、強者(あえて「勇者」とはいいません)となって生きることを意味しています。老婆を蹴倒し、「夜の底」へ一気に駆け下りていく下人の姿はそういう高揚感と力を感じます。

羅生門の主題を一言で表せば、「下人の勇気の覚醒」だと思います。既成の枠組みに隷属した畜類の生き方から、「強き者」として生まれ変わる勇気の覚醒です。「羅生門」というタイトルもそのような生まれ変わりのためのイニシェーションの門という意味が含意されているのではないでしょうか。

自分は半年ばかり前から悪くこだはつた恋愛問題の影響で、独りになると気が沈んだから、その反対になる可く愉快な小説が書きたかつた。

※太字筆者

これは「羅生門」執筆の動機としてしばしば引用される文です。恋愛の相手は吉田弥生という幼なじみです。芥川は結婚を決意し、プロポーズをしようと思うのですが、養家の反対にあい、断念させられます。その時の彼には養家の反対を打ち破る「勇気」がなかった、ということになります。作品中「勇気」という語は5回(場面1ー1回/場面3ー4回)でてきます。「愉快な小説」を書いているときの芥川の頭には「勇気」の2文字が絶えず浮遊していたのではないか、そんな気がします。

▢場面4の精読/下人の行方ー下への超越

場面4で問題とすべきは次の3つです。

①門の下を覗き込む老婆

②黒洞々たる夜

③末尾の一文「下人の行方は、誰も知らない」

老婆は下人が去った後しばらくして梯子の口まで這って行き、門の下を覗き込みます。その視線の先には「黒洞々たる夜」が広がっています。そして作者は「下人の行方は、誰も知らない」と物語の結論を投げ出します。

老婆はなぜわざわざ這っていってまで門の下を覗く必要があるのでしょうか。これは読み過ぎかもしれませんが、ぼくはこの老婆の動きに芥川の驚きが投影されているように思えてならないのです。

老婆の延命のための釈明が下人に盗人になる大義を与えるということは、芥川の設計図通りだったと思うのですが、それがこんなに下人を勢いづかせるというのは想定外だったのではないでしょうか。書いているうちにひとりでに筆が走るという、あれではないかと。そういう意味で下人は書く前と書いた後においても変容しているようにぼくには思えるのです。

では、芥川は下人の行方に何をみたのでしょうか。下人は勇気の覚醒により既成の道徳の枠組みを跳びだしました。つまり、「善悪の此岸」から「善悪の彼岸」に跳び渡ったのです。「善悪の彼岸に生きる」とは既成の道徳の枠組みを超えて生きることですが、それは、作家として駈けだしたばかりの芥川にとっては視界ゼロのゾーンだったはずです。別の言い方をすれば、「羅生門」に出てくる「夜の底」「黒洞々たる夜」という言葉が示すように闇の混沌世界に跳び込む、下へ向かっての超克だったと思います。

▢「西方の人」ー芥川の「善悪の彼岸」ー

芥川の「善悪の彼岸」のとらえ方は彼の最晩年の作品の「西方の人」で実際に知ることが出来ます。

我々は風や旗の中にも多少の聖霊を感じるであらう。聖霊は必ずしも「聖なるもの」ではない。唯「永遠に超えんとするもの」である。ゲエテはいつも聖霊に Daemon の名を与へてゐた。のみならずいつもこの聖霊に捉はれないやうに警戒してゐた。が、聖霊の子供たちは――あらゆるクリストたちは聖霊の為にいつか捉はれる危険を持つてゐる。聖霊は悪魔や天使ではない。勿論、神とも異るものである。我我は時々善悪の彼岸に聖霊の歩いてゐるのを見るであらう。善悪の彼岸に、――しかしロムブロゾオは幸か不幸か精神病者の脳髄の上に聖霊の歩いてゐるのを発見してゐた。

※太字筆者

「聖霊」は「永遠に超えんとするもの」で「Daemon」の危険性をもつものとされています。そして「あらゆるクリストたち」はその聖霊に取り憑かれる虞があると述べられています。イエス・キリストはユダヤ教戒律の破壊者です。この件の文脈でいえば、既成の道徳の枠組みを「超え」善悪の彼岸に立つ者ということができます。このような生き方をするものが「あらゆるクリストたち」です。そしてその中に、ある種の「精神病者」も含まれています。それはニーチェであり、芥川本人です。また、彼の作品からあげるなら「地獄変」の「絵仏師良秀」も加わります。

恵まれた脳髄や才能に恵まれた者のみが善悪の彼岸に生きることが可能です。しかし、それはキリストとのように悲劇的生涯を歩むことになります。それが「幸か不幸か」の意味です。

勿論、「羅生門」執筆時の認識と最晩年の芥川のそれは隔たりはあると思います。しかし「羅生門」の老婆の視界の先にある「黒洞々たる夜」は、この「善悪の彼岸」を生きる者の悲劇性を彼に予感させていたのではないでしょうか。そういう意味で、次のニーチェの言葉はこの時の芥川の思いを代弁しているようにぼくには思えます。

わたしたちは、新しい時代の入り口に佇んでいるのではないだろうか。まずは否定的な意味で道徳外的なとでも呼べる時代の入り口に。