正常数値だと健康でしょうか?

今回は、和田秀樹先生の著書「医者にヨボヨボにされない47の心得

医療に賢くかかり、死ぬまで元気に生きる方法」という本の内容を

紹介します。

著者の和田先生は高齢者を長年診察していく中で、

「長生きも大事だけど、ヨボヨボになってしまったり

認知症になりたくない」という声をよく聞くそうです。

健康寿命という言葉が注目されているように、ただ長生きするのではなく

動ける体、しっかりした頭、そして心の充実を保ちたいと願っています。

「人は生きているだけで価値がある」という意見もあるとは思いますが、

もしも自分が動けなくなり、食べたいものも満足に食べられなくなると

いうことを想像すれば、確かに人生の楽しさは薄れてしまうので、

多くの人が健康的な長生きを望んでいる気持ちがよく分かります。

高齢になってくると、どうしても病院を受診する機会が

増えてくると思いますが、現代医学は「病気を治すこと」と

「病気を予防すること」に重点が置かれていて、

究極の目標は死亡率を下げるということになっています。

血圧、血糖値、コレステロール、様々な数値を正常範囲に収めることが

健康の証とされていて、予防医療の柱になっています。

しかし、その正常な数値とされているものが必ずしも元気な暮らしを

意味するものではないと和田先生は指摘しています。

新型コロナウイルスの騒動の際は、多くの人が外出を控えて

感染を防ごうと努力しました。

医学的に考えると、他人との接触を防ぐために外出しないというのは

正解なのかもしれませんが、その裏では足腰の衰えや認知機能の低下に悩む

高齢者が急増してしまったのです。

これは病気の予防を優先するあまり、ヨボヨボになって

生活の質が大きく低下してしまったという分かりやすい例です。

今回の内容を通して、健康に長生きするには医者の言うことは聞くなという

言葉の真意を、医師である和田先生に教えてもらいましょう。

医者の言う通りすればヨボヨボになる

従業員の健康診断実施は企業の義務となっていますが、たとえば検査の結果

コレステロール値が高いとなったらどうなるでしょう?

・・・・・・

医者から、「すぐに薬を飲むように」と勧められるのです。

確かに薬を飲めば、コレステロール値は下がって心筋梗塞のリスクも

減るのかもしれませんが、コレステロールは体内でホルモンや

細胞膜の材料になる大切な物質でもあります。

それを薬によって極端に減らしてしまったりすると、男性ホルモンや

女性ホルモンが極端に減少し、意欲が無くなったり

筋力が衰えたりすることもあります。

また、女性では骨粗しょう症のリスクが増すことも考えられます。

そして、コレステロールは免疫細胞の材料でもあるため、免疫力が落ちれば

ガンや感染症などの重症化リスクが上がる可能性もあります。

実際に、コレステロール値がやや高めの人の方が、10年後の生存率が

高いというデータも存在しています。

これは血圧や血糖値にも同じことが言えます。

医療の観点からは血圧を基準値に収めることが推奨されていますが、

実際には高齢者には適度な高めが必要なケースもあります。

加齢とともに血管が硬くなると(動脈硬化)、ある程度の圧力が無ければ

脳に十分な血液が行き渡らず、それによって認知症に

繋がってしまうかもしれません。

血糖値も低すぎると、脳のエネルギー源であるブドウ糖が不足し、

疲労感や集中力の低下などを招いてしまうこともあります。

薬を飲んでいると、それが普通になっていて気づきませんが、薬を止めたら

体が軽くなって頭もすっきりするという例も少なくありません。

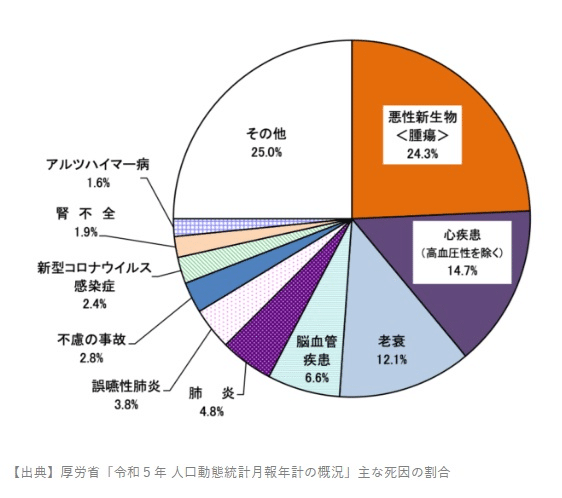

医療が血圧や血糖値の数値を下げることにこだわるのは、

心筋梗塞や脳卒中のリスクを減らすためですが、日本において

これらで亡くなる人は、ガンで亡くなる人よりも遥かに少ないため、

本当に血糖値や血圧を薬で下げることが全体の死亡率を下げて

いるのかは不明で、そのような大規模調査も実施されていません。

病気の予防や治療が命を救うのは間違いなく、数値が急激に高くなれば

対処も必要です。

しかし、必要以上に薬を飲んで数値に縛られた結果、元気がなくなって

しまったとしたら、それが本当に健康と言えるのでしょうか?

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?