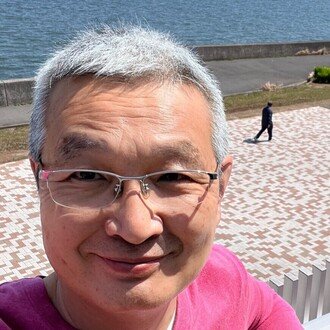

- 運営しているクリエイター

#出版社と繋がりたい

「直感」で判断する人が成功しない理由_脳科学でマネジメントを見ると面白いことが分かります。

直感で、人にレッテルを貼ったり、物事を判断してしまうことがよくあります。

「あの人の考え方では、とても仕事ができると思えない。」

「このマーケットは将来性がないので、やめておこう」

「今は、この案件に手を出すべきではないと思う」

最近ではリモートで一度も会ったこともないのに、親しく話す人、そうでない人もいます。

人は、いちどレッテルを貼ってしまうと、それを張り替えることはまずありません。

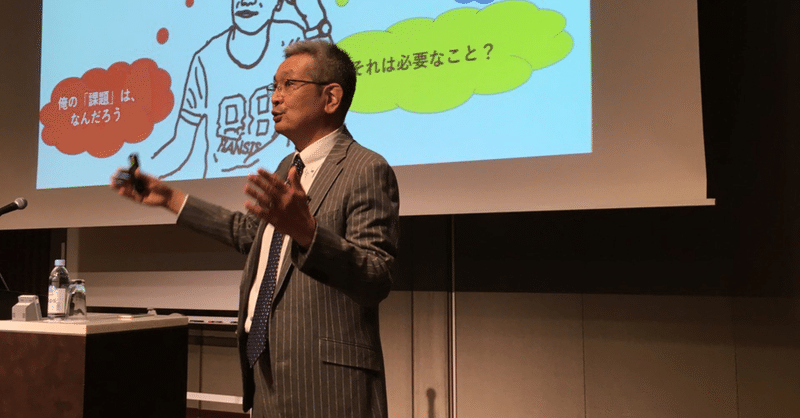

「社員が働きたくて仕方ない会社」を創る方法_心理的安全編

セミナーやコンサルで企業に伺うと、経営者からこんな相談を受けることがあります。

そんなときは、社員の皆さんにも話しを聞くようにしているのですが、大体こんな答えが返ってきます。

こんな上司と社員の隔たりは、悩ましいものです。

今日は、社員が働きたくて仕方なくなる会社にするためには、どうすれば良いかについてお話します。

1.インナーコミュニケーションに隠された本音

先ほどの企業のコミュニケーシ

②/⑥「デキる人、頭の良い人」の定義は、『人間偏差値が高い人』です。_心理的安全を創れる人の話。

前回の記事で、これから求められる「デキる人、頭の良い人」は、好奇心とコミュニケーション力を持ち、以下の6つの要素を満たす人とお話しました。

今日は、好奇心とコミュニケーション力の醸成法についてお話します。

まずはロジラテ思考のファーストステップ Whatから分析してお話します。

1.What_インナーコミュニケーション(社内)の実態

これまで訪問した企業で、インナーコミュニケーションについて

①/⑥「デキる人、頭の良い人」の定義は、『人間偏差値が高い人』です。_学力偏差値の終焉の話。

仕事柄、たくさんの経営者やマネージャーにお会いしますが、皆さんの共通する悩みはこの3つです。

・コミュニケーションが活発な組織にしたい。

・社員が能動的に動き、成果を上げることに喜びを感じる組織にしたい。

・イノベーションを上げられる組織を創りたい。

私が入社した80年代は、こんな悩みをもった経営者やマネージャーはいませんでした。

彼らが望む社員とは、昔流の言い方で「猛烈社員」です。

例えば