#詩

シン・現代詩レッスン140

川口晴美「Doughnut in「TWIN PEAKS」」

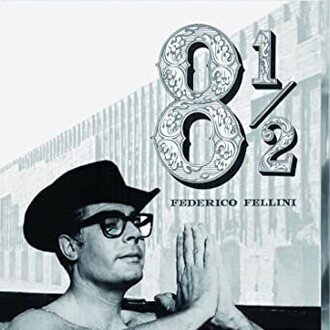

豊﨑由美,広瀬大志『カッコよくなきゃ、ポエムじゃない! 萌える現代詩入門』から。そうだデヴィッド・リンチが亡くなったので記事を書こうとおもったのだが、デヴィッド・リンチで一番好きなのは『ツインピークス』だとこれを書きながら気が付いた。ホラーだけどどことなくユーモアがある作品そういうのが好きだった。この詩もそんなイメージに通じる。

よく

シン・現代詩レッスン139

ジャック・プレヴェール「ぼくは見た 奴らの何人かを……」

飯島耕一『現代詩が若ったころ』から。プレヴェールはシャンソンの詩人だった。現代は閉塞感が強くて頭で考えすぎるとも。だから歌が必要なのかもしれない。歌が革命歌だった時代なのか?そんなカッコよさがプレヴェールにあるのかもしれない。ドイツに占領されたパリの解放の空気みたいなものか?

飯島耕一(翻訳者)は言う。詩はとりあえず「笑いとエロスと叫び

シン・現代詩レッスン138

谷川俊太郎「昨日のしみ」

谷川俊太郎『詩を書くということ (谷川俊太郎)』から。谷川俊太郎は自分の詩を依頼されて書くという。それは今の資本主義的なあり方なのだが、それでフォーク歌手に歌われていたりするのだ。作曲は武満徹とか(これが武満徹の遺作とか)。

やはり抒情なんだな。叙事詩は大きな物語だが抒情は小さな物語の日常性ということだろうか。「しみ」みたいなもんだよ、と歌う。そんなしみが老いとともに

シン・現代詩レッスン137

谷川俊太郎「かっぱ」

谷川俊太郎『詩を書くということ (谷川俊太郎)』から。NHKで放送された番組の書籍化のようである。インタビューということでわかりやすいし、NHKの番組ならなおさら信頼が置けるのかもしれない。そんなことは知らずにただタイトルだけを見て図書館で借りたのだが、谷川俊太郎は言葉というものが他者のものであり、それを伝達するのが詩人ではと言っているのかもしれない。自分の言葉なんてほとん

シン・現代詩レッスン135

粕谷栄市「楽園」

この詩はわかりやすいと思う。誰もが楽園を求めて、それが現実世界になければ、心の中に探して癒やすのである。その時に象徴とされるのは鳥が多いと思う。鳥が出てきたら反射的に象徴詩だと思ってしまう。

ひらがな多めの誰にも読める優しい言葉だ。人称も私が読者に伝えたことではっきりしている。ひとつだけ気になったのは「 な」くの黒点だろうか。そこを強調しているのだ。それは掛詞であり「無く」の

シン・現代詩レッスン134

杉本真維子「しじみ」

ちょっと漢詩をやろうとして躓いてから全然すすまなかった。『現代詩手帖2023年12月号』を図書館で借りたのでこの中の注目する詩を少しやろう。これは多くの詩人が「今年度の収穫」で選んだ詩集で目に止まったのだった。杉本真維子『皆神山』

その中の詩「しじみ」がこの雑誌に掲載されていた。石垣りんにも「しじみ」という詩があったと思った。

家の中に置かれる女性の位置なのか。「しじみ

シン・現代詩レッスン133

多和田葉子「階段状の冬」

今日の例題がなかなか決まらないのは言葉を読むのも嫌になってしまって、理由はわからないんだけど、読書しても言葉が上の空で入ってこない。そんなときに多和田葉子の詩を見て、文字の形から、こういうのはシンメトリー(カリグラム)というのだっけ。シュルレアリスムでも使われた方法で、カリグラムという方法は言葉の意味よりも視覚としてのイメージを形作っていく。

この詩が意味よりも目に飛

シン・現代詩レッスン132

四元康祐(翻訳)ダンテ「地獄変」

先日は散文詩をやったのだがまだ早かったな。地道に古典詩をやっておくべきだった。まだ『ダンテ、李白に会う 四元康祐翻訳集古典詩篇』も終わってなかった。ダンテが李白に出会ってからが勝負か?

リルケの『ドゥイノの悲歌』でも、第一歌から第十歌まであるのだった、このように物語的に語るのは長編詩を作るときにはいいのかもしれない。そのときに第一歌とすればいいのだから。そうだ

シン・現代詩レッスン131

古井由吉(翻訳)リルケ「ドゥイノ・エレギ」

『古井由吉翻訳集成: ムージル・リルケ篇』からリルケ「ドゥイノ・エレギ」。第二話を意識しながら第三話に行くか。これは未知の道(散文詩)だから盲滅法でやっていくしかないのである。まず詩とは何かとか散文とは何かということから古井由吉の方法論を見ていこう。

エレギとは「エレゲイアー」のことで六韻律と五韻律を交互に詠む韻律詩なのだが、それを吉井由吉は散文詩と

シン・現代詩レッスン130

四元康祐(翻訳)ディキンソン「死について」

エミリ・ディキンソンは「死について」の詩も多く、それは他者の死なのだが、それは南北戦争や長生きをしてどんどん家族とかの離別があるからだろうか?死は他者であると思うのだが、この詩は死を自身との葛藤として描いているのかと思う。少なくとも誰か死者に捧げられた挽歌ではなかった。

これは死と共に老いていくことを言っているのか。南北戦争で多くの死者を観てきたディ

シン・現代詩レッスン129

四元康祐(翻訳)ディキンソン「信仰について」

エミリ・ディキンソンにとって信仰問題は由々しき問題なのは、代々キリスト教を信仰してきたピューリタニズムの家庭で土地柄もアメリカ・マサチューセッツ州は最初にピューリタンが上陸した土地でもあり、ハーバード大学はボストン市の改革の象徴として、しかしながらディキンソンのいたアマーストは保守的な地域ながら父は大学を設立するなど教育者であった。

ここまで書いて

シン・現代詩レッスン128

四元康祐(翻訳)ディキンソン「生について」

『ダンテ、李白に会う 四元康祐翻訳集古典詩篇』からディキンソン「生について」。ディキンソンの詩は、哲学的な問いのようなものが多いいのだが、むしろそれは巫女的な宗教感覚なのかもしれない。しかしその聖性は戒律とか厳密にある宗教ではなくアニミニズム(多神教)に近いものだったのではないか?今日日記を書いていて思ったのだが芭蕉とディキンソンは近いのかもと思った。

シン・現代詩レッスン127

四元康祐(翻訳)ディキンソン「言葉について」

『ダンテ、李白に会う 四元康祐翻訳集古典詩篇』からディキンソン「言葉について」。前回重大な誤りに気づいた。ディキンソンをディケンソンと書いていたのだ。だから検索してもあまりヒットしなかったのか?謙遜の詩人ではなくキンソンだと覚えればいいか?一度間違えて覚えてしまうとずっと続くから注意が必要だ。それで今日もディキンソン。言葉は大切にしないと呪われるとい