記事一覧

平和を望んだ情熱の彫刻家 本郷新

日本最北端の街・稚内。

1963年(昭和38)市街を見下ろす丘の上に、戦前、日本から樺太(現 サハリン)へ渡り、終戦後、肉親を亡くしたり、生活を失い樺太から引き揚げざるをえなかった人々のために樺太慰霊碑として『氷雪の門』が建立されました。

現在、『氷雪の門』は、稚内の観光スポットとして宗谷岬と並び多くの人々が訪れます。

しかし、その制作者の名前を知る人は、あまり多くありません。

私もその一人でし

『昆布を用いた正月飾りの全国調査』報告会

2024年5月24日、札幌市内の書店で「昆布を用いた正月飾りの全国調査」の報告会が開催されました。

報告者は、元利尻町立博物館の学芸員・西谷栄治さんと北海道武蔵女子短期大学の齋藤貴之・准教授。

西谷さんについては、フェリー会社時代、お名前は、よく存じ上げていましたが、直接、お会いしたのは、今回が初めて。

また、齋藤准教授には、初めてお会いしましたが、私の義父(明治の文豪・幸田露伴の研究者)が

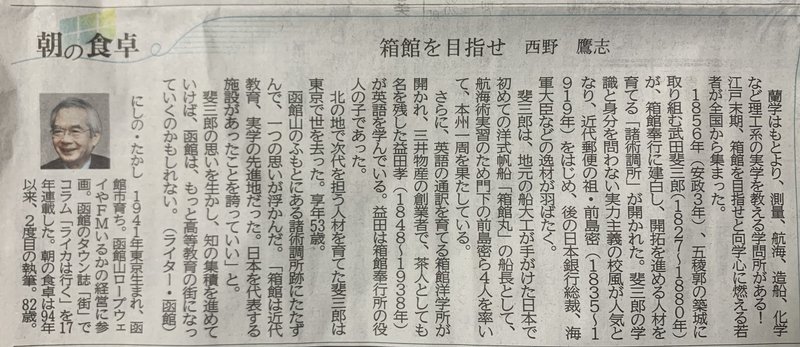

サムライの珈琲とストーブ〜#5 『文化の露寇(フボストフ事件)』

樺太襲撃1806年(文化3)9月11日(日本暦)、フボストフは、松前藩が管轄していた樺太(現 サハリン)に遠征します。その際、アイヌ人1人を捕らえ、その家に「占領」を意味するロシア語を刻んだ真鍮(しんちゅう)の板を掛けて去ります。翌12日、オフィドマリ(現 不詳)を足場に久春古丹(クシュンコタン/現 コルサコフ)の会所を襲って番人・富五郎、酉蔵、福松、源七の4人を捕らえたうえ、米600俵、酒、タ

サムライの珈琲とストーブ〜#4 『レザノフの長崎来航』

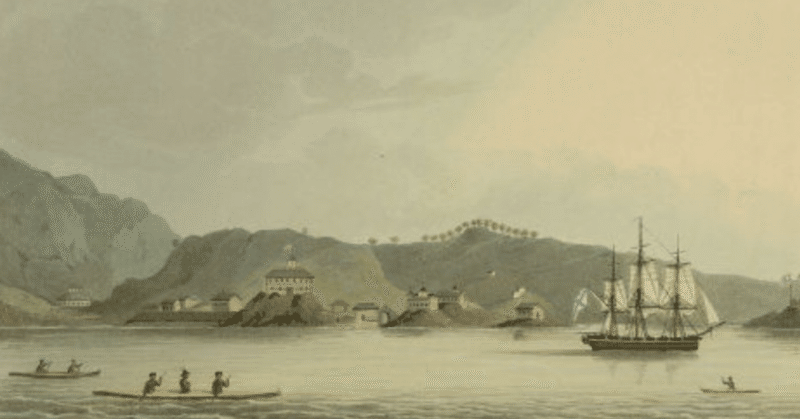

レザノフの長崎来航と幕府の対応1804年(文化元)9月6日(日本暦)ニコライ・レザノフを乗せたナジェージダ号が長崎港外伊王島沖に錨を降します。

レザノフは、老中・松平定信からアダム・ラクスマンに与えられた「信牌」(入港許可証)を携えていましたが、再三、日本側に対して、長崎入港を要求しますが、幕府からの許可なしでは、認められないと拒否されます。ペリー来航より約50年も前のことです。

このあと神崎

サムライの珈琲とストーブ~#3 『露米会社』とレザノフ使節の派遣

3.『露米会社』とレザノフ

ラクスマン使節の蝦夷地・根室への来航から12年後の1804年9月6日(文化元)、皇帝アレクサンドル1世の侍従長(上級侍従)でロシアの国策会社「露米会社」の代表取締役であるニコライ・レザノフ(1764~1807)は、エトニア出身のロシア海軍提督クルーゼンシュテルン(1770~1846)の世界一周の計画(1803~1806年)に便乗し、仙台の「若宮丸」の漂流民である津太夫

サムライの珈琲とストーブ~#2 ロシア初の使節

2.ロシア初の公式使節、根室来航1778年(安永7)ラストチキンらが初めて松前藩と接触してから14年後、日本に対するロシア政府の最初の公式使節アダム・キリルビッチ・ラクスマン(1766~不明)と日本人漂流民・大黒屋光太夫(1751~1828)、磯吉(1766~1838)、小市を含む乗組員42名を乗せた帆船「エカテリーナ号」が、現在の根室港に到着します。ロシア歴1792年10月9日(和暦:寛政4年

サムライの珈琲とストーブ~#1 ロシアの南下政策

プロローグ江戸時代後期以来、18世紀~19世紀頃のロシアの領土的拡張は、日本の脅威となっていました。ロシアは、シベリアを領有し千島列島(クリール諸島)、カムチャッカへ進出していきます。

その進出理由は、当時、最高級品として特にヨーロッパや中国(清)で需要が高かった「ラッコや黒テンの毛皮」です。特に、ラッコ猟に関わる船の食糧や燃料を確保するために、日本と通商条約を結ぶ必要があるとロシアは考えていま

反骨と信念の明治の男たち、ビールを造る~村橋久成と中川清兵衛 #6

07.中川清兵衛の新たなる挑戦1891年(明治24)ビール醸造業から去った中川清兵衛は、妻子とともに札幌から小樽に移り住みます。

小樽での旅館経営

小樽運河沿いに船宿「中川旅館」を開業。

場所は、現在の小樽市色内1丁目付近です。

旅館は、立地も良く、技術者一筋の中川でしたが、「誠実・勉強」をモットーに大いに繁盛したといいます。「日本郵船旅客取扱所」の肩書までもらい、小樽屈指の旅館となります。

反骨と信念の明治の男たち、ビールを造る~村橋久成と中川清兵衛 #5

06.相次ぐパイオニアの辞職「開拓使官有物払い下げ」事件と村橋久成の辞職

「冷製札幌ビール」が第2回内国博覧会で「有効賞」を受賞した1881年(明治14)、開拓使がこれまで建設してきた工場や倉庫、農場、牧場などの”官有物の払い下げ”をめぐり開拓使内部で様々な動きが露見した年でもありました(「開拓使官有物払下げ事件」)

開拓使は1882年(明治15)で廃止になり、他の府県と同じく県庁が置かれるこ

反骨と信念の明治の男たち、ビールを造る~村橋久成と中川清兵衛 #4

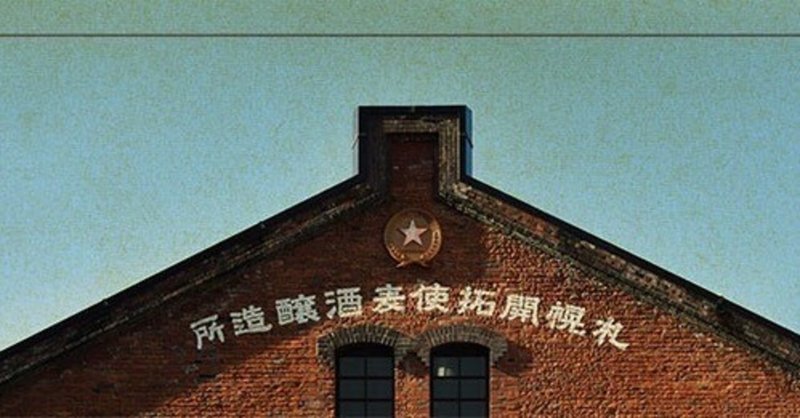

05.開拓使麦酒醸造所開業

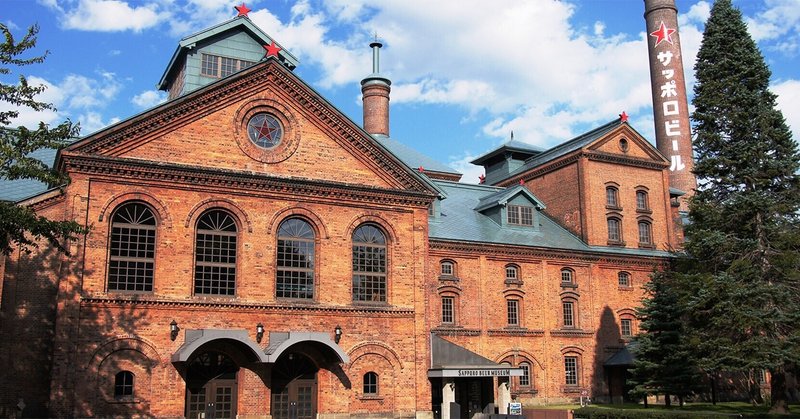

1876年(明治9)9月23日、開拓使は、総工費8348余円、現在の金額で約1億円をかけて『開拓使麦酒醸造所』を開業します。

木造二階建てで、この木造工場は、やがて赤レンガ造りとなり、次々と増築されていくことになります。開業当初の建坪は約260坪でした。

この年は、札幌農学校(現 北海道大学)が開校してクラーク博士が来日した年でもあります。

開業式では、工場の中

反骨と信念の明治の男たち、ビールを造る~村橋久成と中川清兵衛 #3

04.日本初のビール醸造所開設ビール醸造所設置の背景

なぜ、当時、日本でビール醸造所の建設が急がれたのでしょうか?

それは、開拓使が北海道開発のためにアメリカ式農法を導入し、それによって作られた大量の大麦を上手に活用する必要があったからです。

それと時を同じくして、北海道の地質調査を行っていたお雇い外国人トーマス・アンチセル(1817~1893)が”野生のホップ”を岩内で発見(1871年/明

反骨と信念の明治の男たち、ビールを造る~村橋久成と中川清兵衛 #2

村橋久成が北海道から鹿児島へ帰還したのは、1869年(明治2)7月下旬で、その後は、藩庁会計局出納方の出納奉行副役を務めています。いわゆる閑職でした。

また、ドイツでビール醸造業を習得した中川清兵衛が帰国するのは、箱館戦争が終了した6年後の1875年(明治8)8月のことです。

03.出会い日露関係と黒田清隆

函館戦争後の1870年(明治3)5月、黒田清隆(1840~1900)は、北海道開拓次

反骨と信念の明治の男たち、ビールを造る〜村橋久成と中川清兵衛 #1

00.プロローグ2021年(令和3)の日本での1人当たりビール消費量は、年間33.2リットル、大瓶換算で約52.5本でした(世界第8位)。

ちなみに、世界第1位のチェコ共和国は、年間184.1リットル、大瓶換算で290.8本で日本の約5倍です。

チェコ共和国に及ばないにしても世界第8位の消費量を誇る日本人に愛飲されているビール。

このビールが北海道で初めて造られるようになったのは、さかのぼるこ