進化というアルゴリズム(Evolution as Algorithm)がすべてを駆動する: メンデルから再びダーウィンへ───心の“わけ”を解き明かす「進化心理学/EvP」とは何か? #Evolal Ⅰ |進化心理マガジン「HUMATRIX」

“・・・かくして、自然の闘いから、飢饉と死から、我々の思い浮かべることができるもっとも崇高な事柄、すなわち高等動物の誕生が、直接に導かれるのである。――生命が、最初はわずかな数の、あるいはたった一つの種類(フォーム)に、そのいくつもの力とともに吹き込まれたのだという見方、そして地球が普遍の重力法則に従って周回し続けているあいだに、かくも単純な発端から、果てしない、きわめて美しくきわめて驚くべき種類(フォーム)が進化してきたのであり、今も進化しつつあるという、この生命観には壮大なものがある。”

- Darwin 1859『On the Origin of Species /邦題: 種の起源』

“そしてしばらくの間 辺りは寒波に飲み込まれた その寒さに怖れをなして やつらは巣穴に逃げ込んだ

昔は緑だったその森も 今では黒く染まってた 雪のもたらす「寒さ」という 殺戮マシンがやったんだ

だけど彼女とその仲間は 毛皮を着てたから 女王蜂やその他の蜂を やっつけることができたんだ

これがトンボの土産話 汚れた4本の脚のある 動物たちのお話なんだ ”

・Dirty Paws / Of Monsters And Men

・前回からの続き:

tool 1: ✔️進化というアルゴリズム(Evolution as Algorithm)

#「進化/Evolution」のエンジンとはなんだろうか?────アルゴリズムだ

R.ドーキンスの親友で、ともに現代におけるダーウィニズムの知の先導者であるダン=デネットは、チャールズ=ダーウィンが提唱した自然界に存在する「進化」プロセスのことを、「アルゴリズム」に喩える。

この自然界に存在する「機械的なアルゴリズム」こそが俺たち生命体を (バクテリアレベルから) 生みだし、進化させてきた────これがダーウィンの主張内容だというのだ。

デネットは述べている。

“〔自然界に存在する〕どんなプロセスも、アルゴリズムではないだろうか。浜辺の波が揺れ動くのも、アルゴリズムのプロセスではないのだろうか。干からびた川底の土を焼く太陽も、アルゴリズムのプロセスではないのだろうか。――そうしたプロセスには、それらをアルゴリズムであると考えれば一番うまく評価されるような特徴がある… ”

“ たとえば、浜辺の砂粒はどうしてこんなにもサイズが揃っているのだろうかという問いを考えてみよう。これは、波が砂粒を繰り返し打ち上げることによって起こる、自然の「選り分け」プロセスによるもので… 太陽に焼かれた川底に現れるひび割れのパターンも…〔アルゴリズムという見方から〕もっともうまく説明がつくだろう。” (Dennett 1996)

デネットは、ダーウィン「進化論」の内容を以下のように現代的な言葉で述べていく。

(ダーウィンの時代には存在しなかった、進化というプロセスを喩えるのにもっといい言葉が現代には存在するのは素晴らしいことだ)

“…まず最初に、ダーウィンの進化論にそって自然選択による種の進化が起こった。遺伝子の新しい組み合わせや突然変異というきわめて不規則な過程によって、さまざまな有機体の予備軍が膨大に発生した。有機体は現場でフィールド・テストを受け、もっとも優れた設計をもつものだけが生き残った…”(Dennett 1996)

(前回も述べたように、「もっとも優れた設計」などというと、ポリコレな人々は「その表現を改めよ」と言うのだが、そのような “各方面に配慮した表現の修正” は本質的な理解を妨げてしまうのでここでは行わない。「優生学」との差異は良識があれば誰でも理解できる)

デネットは、ダーウィンが発見したこの「進化」=「自然選択」によって行われる一連のプロセスを「アルゴリズム(Evolution as Algorithm)」と呼ぶのだ。

“進化とはアルゴリズム的な過程である―――つまり進化とは複数のふるい分けアルゴリズムの集積体であり、このアルゴリズム自身が複数の「生成-テスト・アルゴリズム」〔≒トライ&エラー〕から組織されている。各々のアルゴリズムは生成の段階と、無精神的、盲目的にすすむある種の品質管理テストの段階においてランダム性(これは擬似ランダム性、つまりカオス)を利用し、結果としてより多く子孫を残すトーナメント戦の勝者が出てくるのだ。”

- Dennett, 2017 『From Bacteria to Bach and Back: The Evolution of Minds / 邦題:心の進化を解明する バクテリアからバッハへ』

# コンウェイのライフゲーム:「物理」から「設計」へ

ダン=デネットは、「アルゴリズム」こそが進化を駆動するということを例証する際、数学者ジョン=コンウェイが考案した「ライフゲーム」というコンピュータプログラムを提示する。

(まずはこの動画を見て欲しい。)

コンウェイのライフゲームは、単純な図形群が、これまた単純なアルゴリズムが規則的に繰り返されることによって、次第に変化していき、ついには “予測不可能性” へと至るというものだ。

✔️ライフゲーム/Conway's Game of Life(Wikipedia)

“ ライフゲーム (Conway's Game of Life[1]) は1970年にイギリスの数学者ジョン・ホートン・コンウェイ (John Horton Conway) が考案した生命の誕生、進化、淘汰などのプロセスを簡易的なモデルで再現したシミュレーションゲームである。単純なルールでその模様の変化を楽しめるため、パズルの要素を持っている。”

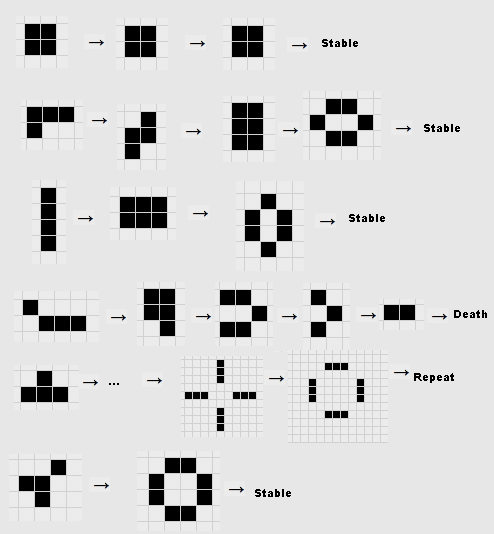

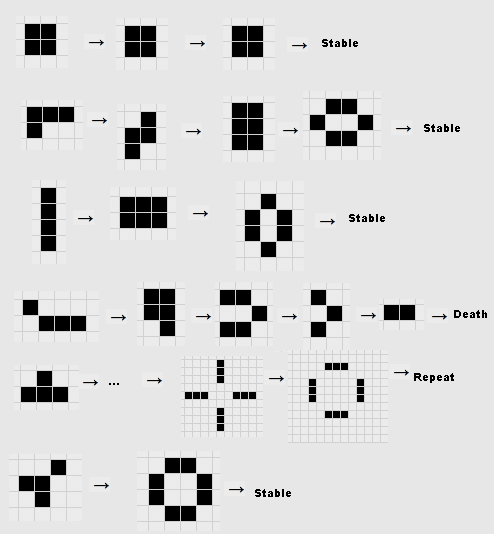

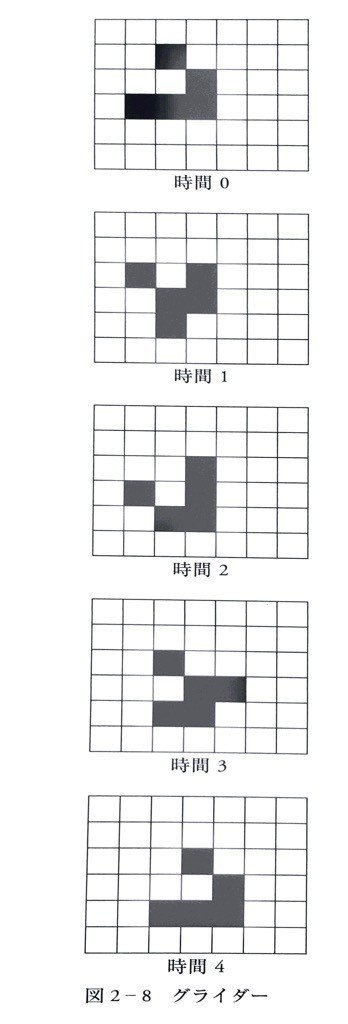

“ ライフゲームの例。

このプログラムは複数のマス目で構成されており、各マス目(= セル・オートマトン)は皆同一種で、どれも以下の3つの単純なルールだけで作動している。

▪ 誕生: 白いセルの周囲に3つの黒いセルがあれば、次の瞬間にそのセルは黒になる。

▪ 維持: 黒いセルの周囲に2つか3つの黒いセルがあれば、次の瞬間もそのセルは黒いまま残る。

▪ 死亡: 上二つの場合以外なら、次の瞬間にそのセルは白いセルになる。”

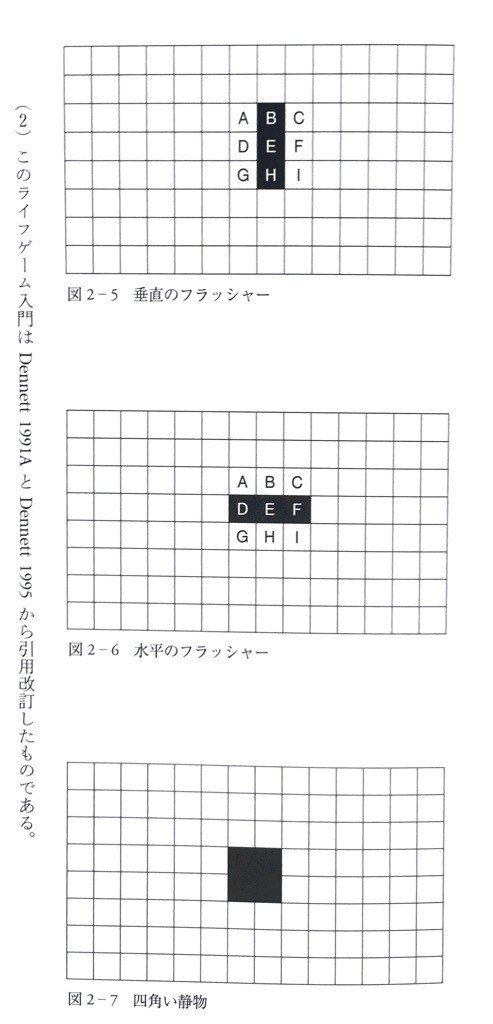

“ 〔ライフ世界の物理は〕これだけ。この簡単な移行規則がライフ世界の全物理を表現している。この変な物理法則は生物学的に考えると、覚えやすいかもしれない。オンになるセル(=細胞)は誕生、オフになるセル(=細胞)は死をあらわすと考えてみよう。時点の移り変わりは世代だ。”(Dennett 2003)

────ここではこの「ライフゲーム」に関して詳しい説明はしない(内容に関してはDennett 2003 『Freedom Evolves/邦題: 自由は進化する』を参照)が、ただ単純な規則に従って展開されるだけの図形たちが、やがて複雑化し、生命体と同じようにさまざまな「戦略」と呼べそうなものを採用しはじめるというのは面白い。

デネットは述べている。

“ たった一つの法則をきちんと適用すると、オン/オフのセルのどんな配置でも、次の時点でどうなるかを完璧な精度で予測できる。さらにその次の時点でも、そしてその次も。だからライフ世界はすべて “決定論的な二次元デモクリトス宇宙” だ。────そして「ぱっと見」には、これはわれわれのステレオタイプ的な決定論に完璧に当てはまる。機械的で、反復的で、オン、オフ、オン、オフを永遠に繰り返すだけで、驚きもないし機会(チャンス)もなければ、革新もない。「テープを巻き戻して」ある設定の続きを何度やり直しても、結果はいつも完全に同じ。”

※〔注意:これから述べられるが、量子力学の発展により、宇宙や生命界はそうではない(=テープを巻き戻してやり直すと結果はいつも同じにならない)ことがわかっている〕

“ でも「ぱっと見」は誤解のもとだ。とくに目の前のブツに近づきすぎているときには。一歩下がって、ライフ配置のもっと大きなパターンを考えると、いろいろ驚かされることになる。「フラッシャー」〔と呼ばれる図形〕は2世代のパターンの間をいつまでも行き来するけど、それは他の図形が接近してこない限りの話だ。接近こそがライフを面白くする〔=他のライバル生物の出現だ〕。”

“ 周期的な配置の中には、アメーバのように平面上を泳ぎ回るものがいる。一番簡単なのは「グライダー」で、図2-8にある5ピクセルの配置だ。…この新しいレベルでは、他にも捕食者、発煙列車、宇宙熊手、その他適切な名前のついたライフ世界の住民たちが、認識可能な物体として登場してくる…。”

(Dennett 2003 『Freedom Evolves/邦題: 自由は進化する』より引用)

────ライフゲームの図形は、“ターン”を重ねるごとに、デネットが「物理レベル」と呼ぶものから「設計レベル」へと次第に移行する。

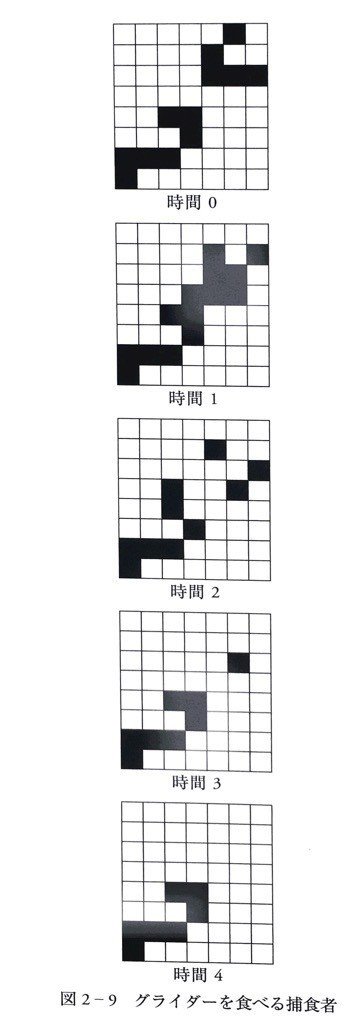

“ …この水準にのぼると、わたしが「設計レベル」と呼ぶものの例にたどり着く。そこには独自のことばがあり、「物理レベル」で述べられるようなつまらない記述は一気に圧縮されて見えなくなってしまう。たとえばこんな具体だ:『捕食者は、グライダーを4世代で食べることができる。食べられているものが何であれ、基本プロセスは同じだ。捕食者とその獲物の間に橋ができる。次の世代では、橋の部分が過密で消滅し、捕食者も獲物もどちらもかじり取られる。すると、捕食者は自己修復する。獲物のほうは、普通は修復できない。獲物の残りがグライダーの場合と同じく死滅するなら、獲物は食い尽くされたことになる(Poundstone 1985)。』”

“ 物理レベルでは一般法則に何一つとして例外はないのに、設計レベルでは一般化した記述にはいろいろ条件を付けなきゃいけないことに注目してほしい。「ふつうは」という但し書き("獲物のほうは、ふつうは修復できない")とか、「それはほかの図形が接近してこない限りの話だ」とか。”

“ 以前のできごとから漂ってきた残骸の破片が、このレベルの存在論(存在するもののカタログ)にいる物体を壊したり、殺したりできる。実際の “モノとしての特徴(special feature)” はかなりしっかりしてはいるけれど、でも保証はされていない。「死の可能性」という要素が導入されたのだ。”

“ 個別の原子(atom)──ピクセル──の場合は、チカチカと存在したり消滅したりして、変化を蓄積したりとか、のちの歴史に影響するいかなる "歴史" も持てる可能性はまったくない。でももっと大きな構築物(constructs)は、損傷を受けたり、構造が改訂されたり、材料を追加されたり失ったりして、それが "未来の違い" をもたらす。”

“ さらに大きな構築物は、何かが起きることで偶然に「改良」されて、その後の消滅に耐えやすくなる可能性もある。ライフ世界には、育ったり縮んだり、よじれたり壊れたり、移動できたりする構造があるということ、そして全体にそれらが時間が経っても存続するということは、設計(design)の機会をどっと開いてくれる。”

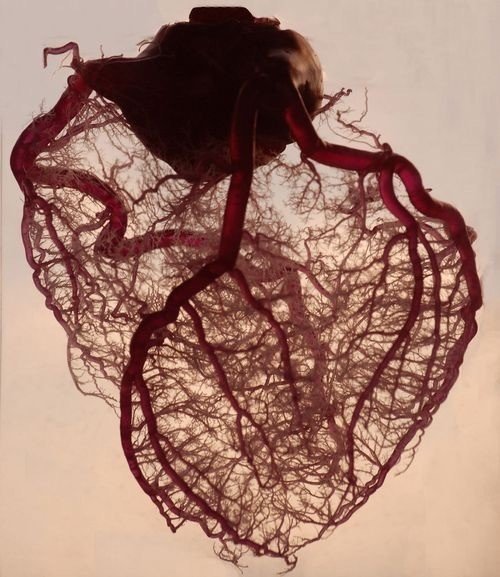

────進化のアルゴリズムが「生命体の設計」を行う上で必須の要素は、とにかく「構造(constructs)」を維持しつづけられるもの、生き残りつづけるものをつくるということだ。これを医学用語では「ホメオスタシス/Homeostasis」と呼ぶ。

そしてそのホメオスタシスを保つという “ミッション” は、静的ではなく動的に為されなくてはならない(俺たちがメシを食ってウンコを排泄することで生きる存在である限り)。

────当然それと同じことが、ライフゲームの世界でも起こりはじめる。なぜならライフゲームの世界においても、生命体を作り出した自然淘汰とおなじ、“ live or die ”の生成-テスト・アルゴリズムが(人知れず)駆動しているからだ。

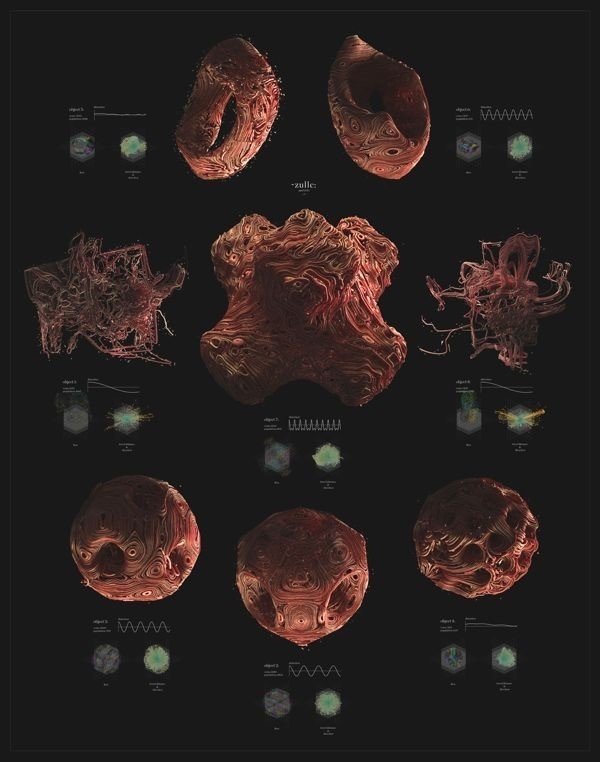

“ ときに有毒な〔=生命体の構造が溶かしつくされる可能性がある〕ライフ世界で長続きするモノを作るにはどうしたらいいだろう。これは擬人化されていない客観的な問題だ。すべてのライフゲームの図形配置の根っこにある物理ロジックは同じだけど、その一部は、ひたすらその「形」だけのおかげで、他の図形配置にはない力を持つ。────これが設計レベルの根本的な事実だ。”

“ その図形配置を、思いっきり非人間的で〔人間が関与していないやり方で〕、非知覚的で、非エージェント的なものとしてみよう。それが長続きするなら、その理由は何で説明できる? ────"静物"〔物理レベルの図形配置〕は、鋤で切り刻まれないかぎり存続する。でも、切り刻まれたらどうなる? なんとかして再生できるか? うまいこと事前にその場から逃げ出せるもののほうがいいかもしれない。でもやってくるミサイルについて早期警戒を得る方法は? 入ってくるガラクタを食べてそれを自分で利用できる方がもっといいかもしれない。 いずれにせよ〔勝つための〕規則は一つ:うまく 機能しさえすれば良いのだ。”

“ その規則〔=うまく機能せよ〕のもとで出てくるものは、驚くほどエージェント的(行為者的)ではあるけれど、でもこれは別に必然じゃなくて、むしろわれわれの脳の想像力の偏向からくるものなのかもしれない・・・ちょうどわれわれが視覚記憶の中にたくさんの動物の「テンプレート」を持っているせいで、雲の中に動物を見出してしまうように。”

“ いずれにしても、うまく機能する「わざ」の集合をわれわれは手にしている。われわれ自身の生物学的構成とずいぶん良く似た「わざ」たちだ。”

“ 物理学者ジョルジ=ワーゲンスバーグは最近、この普通の生命体との類似性は偶然ではないと論じている。コンウェイのライフゲームには言及していない論文で、彼は情報や不確実性、複雑系の定義を開発し、そこから「環境の不確実性に対する"独立性"」の指標を導き、それを使って複雑系の環境において、永続性、あるいはワーゲンスバーグ流に言えば「同一性を保つ」ためには、各種の「独立」を保つ手法に確率的に依存するしかないことを示した────そしてそうした手法の中には、「単純化」といった「受動的」な手法(たとえば種子や胞子)や、冬眠、隔離(盾やシェルターに隠れる)、ひたすら巨大化、そして何よりも “予測” を必要とする「能動的」な手法が含まれている。:『生物相がある環境の中で進歩するというのは、その生物相の新状態が環境の不確実性に対してもっと高い独立性を持つということである』(Wagensberg 2000)。”

・参考: Complexity versus Uncertainty: The Question of Staying Alive(J.Wagensberg 2000)

───さて、この「アルゴリズムによって自然と組み立てられるデザイン」「ライフゲーム世界において長く生きのびられるデザイン」といったアイデア(概念)をカンタンに頭に突っ込んだ上で、「進化論」の原点、ダーウィンに戻ってみよう。

ここから先は

進化心理マガジン「HUMATRIX」

進化心理学(EP)「遺伝子とは、無意識のうちに私たちを動かすものなのだと頭に入れておいてほしい」by ロバート=ライト.心の働きは母なる進…

エボサイマガジン|EvoPsy Magazine

【初月無料】月額購読マガジンです。マガジン「HUMATRIX」の内容含め有料記事が全て読み放題になります。毎月計7万字のボリュームで新しい…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?