ダイエットの基本のキは、インスリン対策でしょう

サッカー元日本代表の本田圭祐さんが、「ダイエットのこと聞かれたから、こんな返事をした」とツイートして、話題になりました。

こないだ「何で痩せられないと思う?」って聞かれたから、「消費量より摂取量が多いから」って言ったら会話が終了。僕、何かあかんこと言った?w

このツイートに寄せられたコメントは、こんな感じ……

何も間違ってません!

ド正論過ぎる…

もうちょっとこう……手心を……

ホント、正論ですよね。

体重を減らしたいなら、「摂取量より消費量を多くする」のが基本中の基本ですね。

何事も、基本をしっかり押さえておくことが大切ですので、知っておいた方がいいポイントをまとめてみました。

見てお分かりの通り、「インスリン」が何度も出てきます。

インスリン抜きにダイエットを

語ることはできない。

そのくらい、インスリンは体重管理の基本的な部分にかかわっています。おなじみの減量ダイエットも、ほとんどがインスリンと関係しています。

もし皆さんが、「私は何で痩せられないんだろう?」と聞かれたら、「それはやっぱりインスリンの問題でしょう…」と語ってみるといいですよ!

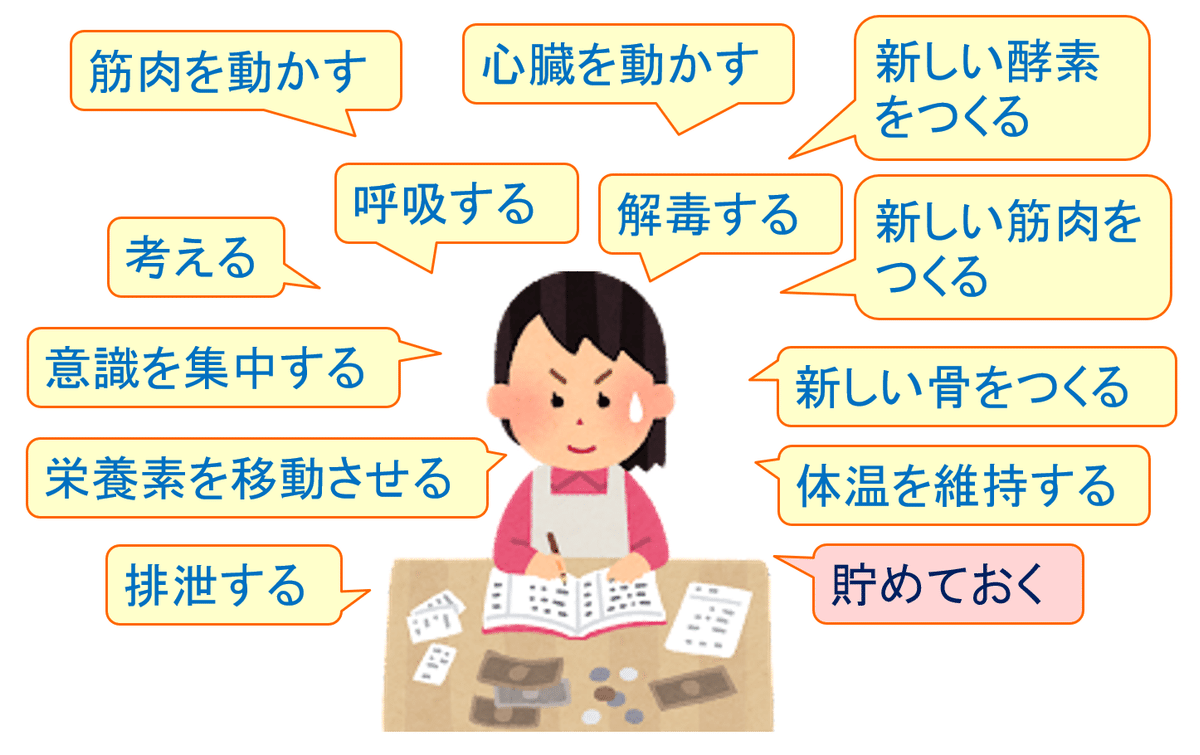

エネルギーの使い道はいろいろある

まず、ダイエットの基本である、「摂取量」と「消費量」の関係から確認しておきましょう。

体内のエネルギー(カロリー)の収支は、よく家計の収入と支出に例えられます。食事から摂取するエネルギーは、収入のようなもの。からだの中で消費されるエネルギーは支出です。

家計の支出には、いろいろな項目がありますね。

同じように、からだの中でのエネルギーの使い道にも、たくさんの項目があります。

体内のエネルギーがどの項目にどれだけ振り分けられるかは、ホルモンなどによって調整されています。

「貯めておく」体質の人は体重が減りにくい

体重を減らしたい人は、「もっとカロリー消費量を増やさなくては!」と考えるはずですね。

「少しは運動でもしてみるか」とか、「隣の駅で降りて歩こう」とか。

確かに運動は大切なのですが、もう一つカロリー消費を決定的に左右する超重要ポイントがあります。それは、使い道項目の中にある「貯めておく」。

エネルギーをいつでも貯めたがる体質になっていると、せっせと運動しても何をしても、思うように体重が減りません。

エネルギーを惜しみなくジャンジャン使う人は減量しやすいし、逆の人はなかなか体重が減らない……

どうして気前のいい人と渋チンの人いるのかというと、「貯めておく」のメカニズムが関係しています。例によって、一歩づつお話を進めていきましょう。

「貯めておく」にするのはインスリン

給料日が決まっている方は、「入金されたらひとまず貯めておいて、次の給料日までやりくりする」という流れになるのではないでしょうか?

からだのエネルギー事情も似たような感じです。食事をした時に入って来たエネルギー源(主にブドウ糖と脂肪酸)はひとまず貯めておき、少しづつ利用しながら、次の食事時までやりくりすることになります。

ですから、食事をした後はエネルギーの貯蓄を優先するモードになり、食間は消費優先モードになります。

ここでようやく、インスリンの登場です。

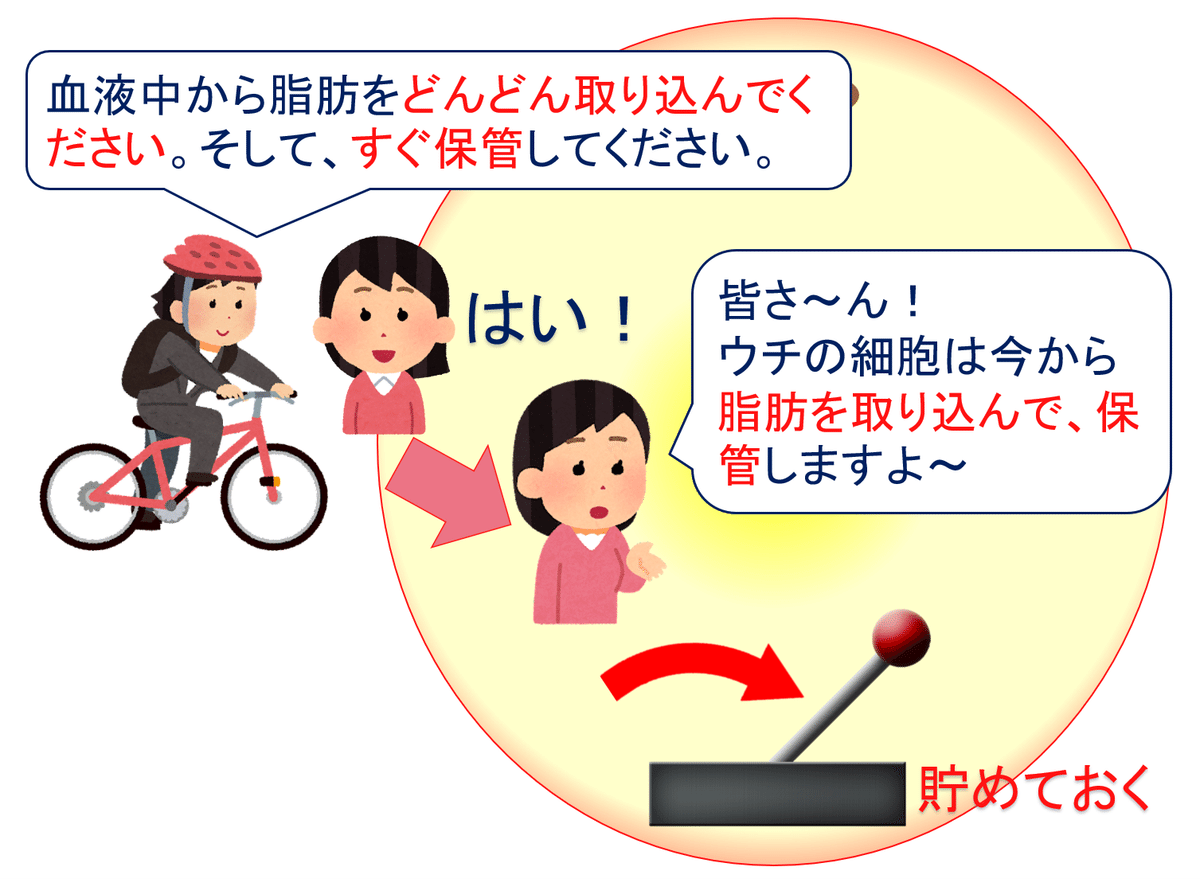

実は、このレバーを切り替える直接の担当が、インスリンなのです。

インスリンがたくさん分泌されている時には、上図のレバーが右側に倒されて、貯蓄優先モードになります。

インスリンには、栄養素(糖質、タンパク質、脂質)を細胞内に移動させ、細胞内での保存や合成を促す作用があります。

肥満と関係しているのは脂肪の保存ですから、その仕組みを簡単にご説明しておきましょう(タンパク質とインスリンの関係は、こちら で少し触れています)。

インスリンに限らず、ホルモンのお仕事は、細胞たちに「〇〇の仕事をしてください」と指示を伝えることです。体脂肪は脂肪細胞に蓄えられていますが、その細胞膜にはインスリンに対応する担当者が待機しています。

担当者と接触したインスリンは、「血液中に漂っている脂肪を、どんどん細胞の中に取り込んでください。取り込んだら、出ていったりしないように、大事に保管してください」と伝えます。そのメッセージは、細胞全体に知らされます。こうして、操作レバーが「貯めておく」へ切り替わる仕組みになっています。

インスリンの分泌量は、食事で調節できる

インスリンは、食事をした時に分泌されるホルモンです。食事内容によって分泌量が変わりますから、食事の仕方によってエネルギー操作のレバーを調整できる、ということになります。

基本的には、糖質を食べると、インスリンがたくさん分泌されます。タンパク質や脂質もインスリンの分泌を促しますが、糖質と比べると分泌量は少なめです。

流れを整理しておくと、こんな感じ。

食事をしてから時間がたつと、インスリンとは逆の働きをするホルモンであるグルカゴンの分泌が優勢になります。このグルカゴンの作用によって、脂肪細胞に蓄えられていた脂肪は放出され、エネルギー源として消費されていきます。

インスリンが大量に分泌される食事はNG

エネルギーを「貯めておく」こと自体は悪いことではないし、インスリンも決して悪者ではありません。悪いのは、インスリンが過剰に分泌されて、必要以上に「貯めておく」になった状態です。

たとえば、糖質たっぷり(ご飯大盛りとか)、甘いお菓子もちょこちょこつまむ……といった食生活だと、一日中インスリンが分泌され続けてしまいます。

「インスリンが一日中分泌され続ける」は……

「一日中貯めておくモードになる」とイコールですよ!

肥満の背景にはインスリンのトラブル

「減量しよう!」と決めた人は、食事の量を減らしたり、間食を我慢したりはしていると思います、たぶん。消費エネルギーを増やすために、運動も始めているかもしれません。

それでうまく体重が減ればいいのですが、減らない人もいますよね?

摂取量より消費量を多くしているはずなのに、体重が減らない……

ナゼ!?

多くの場合、その人は渋チンだからです!

「エネルギーを気前よく使う人は減量しやすいし、渋チンだと減量しにくい」とお話ししましたが、ようやく渋チン体質についてご説明する準備が整いました。

まず、正常なパターン(気前よくエネルギーを消費する人)の確認です。食事をしてから時間がたつにつれて、エネルギー保存モードから消費モードに切り替わっていきます。

渋チン体質の人は、本来なら消費モードに切り替わるはずのタイミング(おやつを食べずに我慢するとか)でも貯蓄モードが続いてしまいます。

渋チンの場合、どうしてこうなってしまうのか?

箇条書きにまとめてみました。

インスリンが指示を伝えても、細胞が指示通りに働かなくなっている。

難しい言葉でいうと、インスリン抵抗性が高まっている状態

その原因は、糖質の摂り過ぎや運動不足などの生活習慣や遺伝体質。

細胞が指示通りに働いてくれないと困るので、からだはインスリンの分泌量を増やして、数の力で解決しようとする。

インスリンがより多く、より長い時間にわたって分泌されるようになり、エネルギー貯蔵優先モードになりやすくなる。

レバーが「貯える」に傾いたまま動かないような感じ。

このように、インスリンの働きが悪い状態になると、特に内臓脂肪(おなか周りの脂肪)が増えやすくなります。

また、減量も簡単には成功しにくくなります。レバーを「貯めておく」から「消費する」に切り替えようとしても、サビついたしまったようになかなか動かないからです。

インスリンの働きを良くする減量ダイエット

普通の力で動かないなら、思いっきり力を入れないとダメですね。そこでお呼びがかかるのが、減量ダイエットです。

いろいろなダイエット法がありますが、その多くは、インスリンの働きを良くすることで減量効果を発揮しています。インスリンが本来の働きを取り戻してくれれば、レバーも軽やかに動くようになります。

サビつき具合がひどい場合は、ちょっと極端で尖ったダイエット法でないと、レバーを動かせないかもしれません。

同じダイエットでもバリエーションがありますから、上図の強弱ランクはだいたいの目安と考えてください。

たとえば、糖質制限にしても、かなり気合が入ったハードコア的なものもあるし、ソフトなやり方もありますね。

いずれにしても、こうしたダイエット法で減量に成功する人が多いのは、それだけインスリンにトラブルを抱えている人が多い、ことの裏返しでもあります。

レバーの動きが正常に戻った後のことを考えてみましょう。

ハードでパワフルなダイエット法の場合、デメリットが強く現れるかもしれません。ある種極端な食事になっているので、長く続けているとからだのバランスに歪みが出る可能性があります。

そのダイエットでスイスイ体重を減らせて、体調も良くなったとしても、「これを続けていけば、もっと元気になる」とは考えない方がいいですね。体調の変化を観察してみて、「おかしい……」と感じるようなら、調整を加えてください。

一方、マイルドなダイエット法には、「長期間続けても問題ない」+「むしろ、続けた方がよい」ものもあると思います。

今回の記事では、説明不足で「???」が残る部分もあったかと思いますが、文字数が増えすぎてしまったので、別の記事で補足説明をしていきます。引き続き、ご愛読をよろしくお願いいたします!