レア植髪太子像と古事記著者「斑鳩寺/稗田神社/徳道上人堂」聖徳太子の地球儀【播磨シリーズ】

本物の髪かどうかはわからないが、ロン毛のレア仏像「植髪太子像」を持つ「斑鳩寺」は、「稗田神社」の下社があるので一緒に書きます。「徳道上人堂」は斑鳩繋がりなので書いておきます。長谷寺繋がりなんですよね~。

法隆寺は別名「斑鳩寺」!なぜここに聖徳太子の足跡が!?聖徳太子=秦氏とかいう人もいそうだが・・。

ならの奈良と京都の稗田阿礼の神社は次の通り。

変更履歴

▼HP▼アクセス▼祭神・本尊と脇時

※後述「▼見どころ」参照

▼見どころ

▽稗田神社:兵庫県揖保郡太子町鵤926

現在では古事記を編纂した稗田阿礼を祭神としているが、江戸時代には聖徳太子妃・膳大郎女を祀ると言われていた。いずれにしても、中世は法隆寺・斑鳩寺と稗田神社は密接な関係があり、鵤荘成立後、総鎮守社としての役割を果たすように、法隆寺・斑鳩寺の管轄に置かれたよう。

摂政・聖徳太子が法華経・勝鬘経(しょうまんぎょう)を講じたので、その褒美として推古天皇より播磨国揖保郡の地を賜った

聖徳太子は大和・斑鳩寺(法隆寺)、中宮寺(法隆寺東)、片岡僧寺(片岡山放光寺)の三寺にこの地を分け与えた

※私の法隆寺のNOTEはこちら

※私の中宮寺のNOTEはこちら斑鳩寺は揖保郡太子町にある聖徳太子開基の寺院で、奈良の法隆寺の荘園「鵤荘」として法隆寺の経済を支えてきたが、現在は比叡山天台宗系の寺院になっている

鵤荘には各寺より、寺領の管理や調物微収のため、多くの吏員が大和から派遣された

※鵤荘(いかるがのしょう)は播磨国揖保郡に存在した荘園その吏員の中に稗田氏がおり、祖神を奉祀する媛田神社(売田神社)を奉祀した

それを当地の人々が氏神として尊崇した

610年頃、山地から平地に遷された

創建当時の祭神は稗田氏の祖神であるアメノウズメとサルタヒコの二神であった

後世になってアメノウズメの子孫である阿礼比売命(稗田阿礼)を奉祀することになる

アメノウズメは、185年頃にニギハヤヒに従い大和にやってきた

奈良県大和郡山市「賣太神社(めたじんじゃ)」は希代の語り部・稗田阿礼を祀っており、稗田氏(猿女君)の居住地であった

※私のNOTEはこちら。京都府亀岡市にもある神仏習合時代には、当社の南600mにある播州斑鳩寺(いかるがでら)の権勢に押されて稗田神社は勢いがなかったが、明治の神仏分離により、村社から郷社に昇格

当社を上宮とし、後述する斑鳩寺の境内に稗田神社の御旅所(下宮)がある

境内社に太神社(天照大日霊命、太安万呂命)と金刀比羅神社(豊受姫命、事代主命)がある

▽斑鳩寺&稗田神社下社:兵庫県揖保郡太子町鵤709

本尊は釈迦如来・薬師如来・如意輪観音

新西国三十三箇所第32番札所

606年、奈良・飛鳥の豊浦宮(橘寺)で勝鬘経(しょうまんぎょう)を講じて、その褒美として推古天皇より播磨国揖保郡の地を賜った

七堂伽藍の大寺院であった

聖徳太子は斑鳩荘と命名する

以降、1000年は法隆寺の荘園となる

1541年、播磨国に攻め込んできた出雲国の守護大名・尼子氏の戦禍を受けた

後に龍野城主・赤松政秀とその子赤松広英、中興・楽々山円勝寺(現・たつの市)の円光院昌仙などの発願で徐々に復興

豊臣秀吉から300石を寄進され、江戸時代には歴代将軍の御朱印地となった

→仁王門

→弥勒堂&社務所

→講堂、尿輪観音坐像@重文、釈迦如来坐像@重文、薬師如来坐像@重文

仁王門をくぐると直進!!本堂はこちらかなと思っていたが、どうなんだろうか・・。

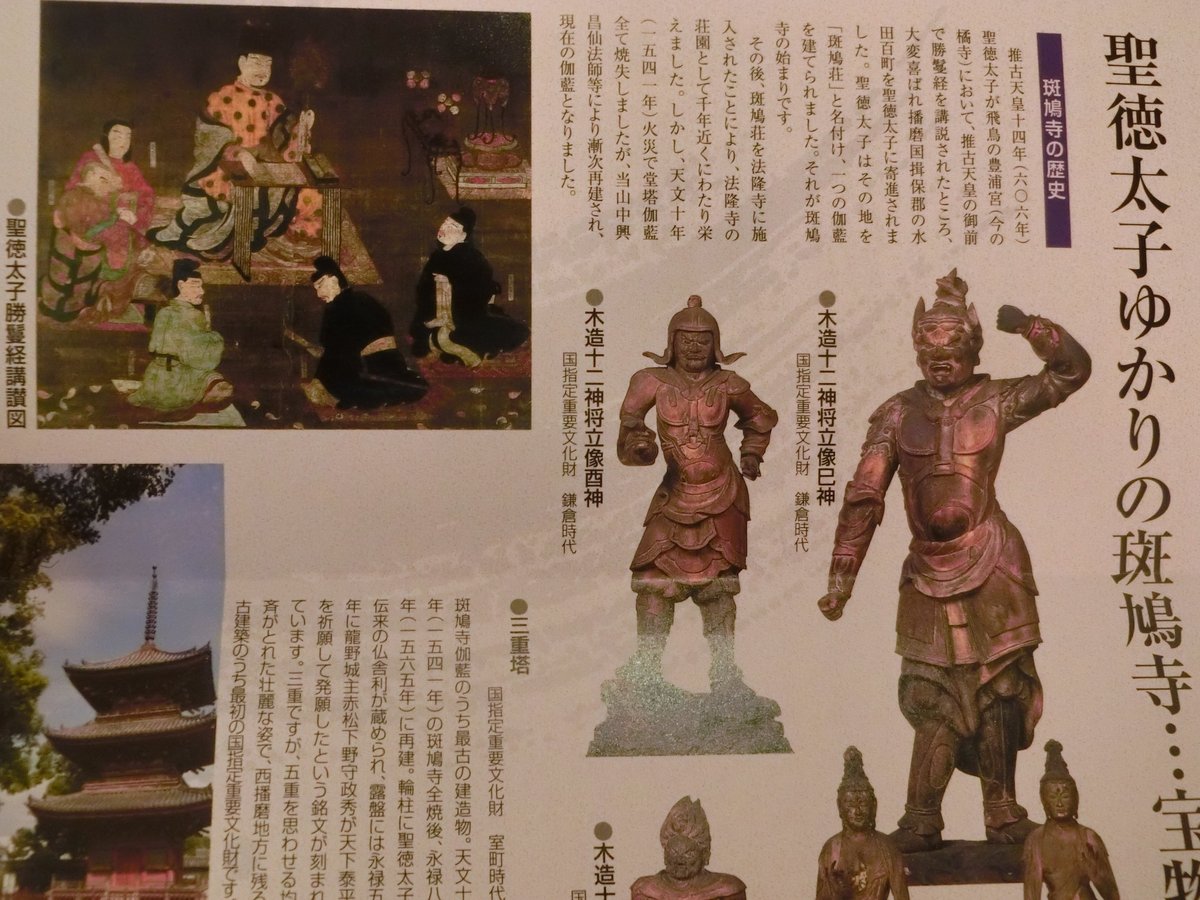

本尊は中尊「釈迦如来坐像@重文」で、左に「如意輪観音坐像@重文」、右に「薬師如来坐像@重文」となっており、鎌倉時代のもの。鎌倉時代だが、法隆寺と繋がりを感じる仏像群である。

如意輪観音は鎌倉時代になると腕は6本が主流だが、ここは2本である。また、薬師如来坐像は法隆寺のアルカイックスマイルを継承している。そう、奈良と京都にある平安時代の仏像の特徴を残しているところが見どころだ!!

丈六で毎年2月22日、23日公開です!

→天神社

天神社は聖徳殿の北に立つ小規模の三間社である。「斑鳩寺記録」所収の「当時堂塔寺院之図」ではこの位置には弁天との記載がある。この建物の内部に置かれていた棟札には「自在天神 天照大神 大弁才天」と記されているので、合祀などで祭神が変化したもと思われる。棟札によって天保6年の建立が判明する。

→聖徳殿

正面からは普通のお堂です。

横から見ると奥に法隆寺の夢殿、京都・六角堂を彷彿とする形の聖徳殿(奥殿)があり、ここにレア仏像でロン毛の「植髪太子像」が安置されている。

植髪太子像は秘仏だが、予約すると厨子を開けていただけるとのこと。60年に一度、服を着せ替えする聖徳太子像で、ロン毛の髪なのである!!

植髪太子像は、鶴林寺にもあるのでセットでそうぞ!ただ、鶴林寺は原則、日付限定公開の秘仏なので、日程調整はしてから行くべきである。

秘仏の詳細は次のNOTE参照で!円教寺と鶴林寺と同時公開時に参拝しました。

最後に専門家の解説をどうぞ!

聖徳殿は聖徳太子を祀る建物で、近世には太子殿と呼ばれていた。現状はかなり特異な形状を呈しており、入母屋造の前殿、両下造の中殿、三重に見える八角円堂の後殿が接続した複雑な建物である。

→宝物館

宝物館に行った。先着が見仏し終わったところで宝物館は閉められた・・。社務所に戻り、宝物館と聖徳殿の拝観料を社務所に支払うルールです。説明ありなのでオススメです!!

正面にはチーム薬師です。本尊以外の脇侍と十二神将は重要文化財で、納得の良い仏像です。重文ではないが本尊は院派・円派です!と言われると納得する良い仏像でした。日光・月光菩薩は対称となっており、腰ひねり具合も良いですね。ただ、腕はもう少し長くして膝下あたりまであったら、もっと良いだろうなという印象だった。

さて、十二神将は良い感じですね。ただ、数えると8体しかいないので、寺の人に聞いてみたところ、焼失したようですね。残念!!

チーム薬師(造語)

本尊「薬師如来」で脇侍に日光・月光菩薩、守護は十二神将

チーム薬師以外としては両端に金剛力士像でした。あと、仏像は忘れたが猪に乗った仏像があった。確か「摩利支天(まりしてん)」だと認識しているが、妻は猪で、私は岩船寺(私のNOTE)の象と似ていたので普賢菩薩じゃない?と思った。意見が分かれたので寺の人に聞いたのだが、猪とのことだった。

帰宅して調べると仏画に多いようですね。調査したサイトは次の通り。

ということで、寺の人と雑談。私たちを案内していただいた方は滋賀の坂本出身なんだそうで、日吉大社(私のNOTE)や西教寺(私のNOTE)など比叡山(私のNOTE)周辺の話をしました。

この後、下社に行きますが、白いカエルを見つけました。

最後に聖徳太子の地球儀があります。

→稗田神社下社(旅所)

前述の稗田神社で記載したが、ここにお旅所がありました。神仏習合ですね。事前にわかっていたら聞いていたかと思います。京都には聖徳太子ゆかりの「広隆寺」があるのですが、元々は寺の中にあった神社は外に出ています。ここは残ったんですね。

※広隆寺の私のNOTEはこちら。広隆寺にも着せ替え聖徳太子像が安置されています。着せ替え仏像の代表作は伝香寺(私のNOTE)ですね。

→鐘楼

→三重塔@重文

斑鳩寺最古の伽藍。1541年に全焼したが、1565年には再建している。一番苦労しそうな感じがするのだが、やはり三重塔は仏教の大事なものなので先に復興させてのか?

→パンフレット

→メディア情報

▽徳道上人堂:兵庫県揖保郡太子町矢田部224−3

大和国の長谷寺を建立し、たつの市・恩徳寺(たつの市)、晋光寺(加西市)など各地の寺院建立に関係し、人々に篤い信仰心を与え、仏教を広めた奈良時代の僧が徳道上人です。

長谷寺の私のNOTEは次の通り。

▼メディア情報

これ以降は本NOTEの下にあるコメント欄で追記します。

▼旅行記

▼セットで行くところ

▼仏像展

2024年:太子町歴史資料館 特別公開「斑鳩寺の仏さま」揖保郡太子町

#植髪太子

#古事記著者

#斑鳩寺

#稗田神社

#徳道上人堂

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#磐座

#御朱印

#旅のフォトアルバム

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#神仏習合

#兵庫

#播磨シリーズ

#聖徳太子

#古事記

#稗田阿礼

#秘仏公開

#特別開扉

#旅行・おでかけ

#聖徳太子の地球儀

#播磨シリーズ

#ロン毛のレア仏像

#植髪太子像

#稗田神社

#兵庫

#揖保郡

#太子町

#聖徳太子妃

#膳大郎女

#アメノウズメ

#サルタヒコ

#阿礼比売

#稗田阿礼

#稗田氏

#猿女君

#太神社

#太安万呂

#金刀比羅神社

#稗田神社下社

#釈迦如来

#薬師如来

#如意輪観音

#新西国三十三箇所

#天神社

#聖徳殿

#チーム薬師

#十二神将

#院派

#円派

#摩利支天

#太子町歴史資料館

#斑鳩寺の仏さま