★神宝展★熊野本宮大社/世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」登録20周年記念特別展 聖地巡礼―熊野と高野―

2024年6月15日から2025年3月9日まで和歌山県立博物館で『世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」登録20周年記念 聖地巡礼-熊野と高野-』が開催される。

この展示会は5期に分けて実施される。本NOTEは5期である。

2024/6/15~7/21 第Ⅰ期

那智山・那智瀧の神仏-熊野那智大社と青岸渡寺-2024/8/3~9/29 第Ⅱ期

神仏・祖師の住まう山 ―高野山上・山麓の宗教文化―2024/10/12~11/24 第Ⅲ期

人・道・祈り ―紀伊路・伊勢路・大辺路をゆく―2024/12/7~2025/1/19 第Ⅳ期

熊野信仰の美と荘厳 ―熊野速玉大社の神像と古神宝―2025/2/1~3/9 第Ⅴ期

蘇りの地・熊野 ―熊野本宮大社・湯峯と熊野川―

本展示会の私のNOTEは次の通り。

変更履歴

2025/02/17:初版

▼公式HP/博物館

和歌山県立博物館

展示資料目録 (ダウンロード / PDFファイル / 463.10KB)

釈文 (ダウンロード / PDFファイル / 213.50KB)

特別展後半期パンフレット (ダウンロード / PDFファイル / 5.00MB)

▼動画紹介/X(リンク)

https://www.youtube.com/watch?v=0qGbI7V0TbU

【本年度特別展のお知らせ】

— 和歌山県立博物館 (@wakayamakenpaku) April 2, 2024

令和6年度が始まりました!本年度の特別展のお知らせをいたします。

本年度の特別展は「#聖地巡礼 ―熊野と高野―」。

世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の登録20周年を記念して、展示期間を全5期にわけ、世界遺産「紀伊山地の霊場」の名宝を展示します。 pic.twitter.com/zOVt1N68gU

▼ニュースメモ

−第62回−文化財 仏像のよこがお「熊野本宮護摩堂本尊と湯峯東光寺」

熊野本宮大社から大日越を越えた山中に温泉が湧き出る湯峯があります。藤原宗忠が1109(天仁2)年の熊野参詣の際、当地を訪れ「湯屋に於いてこれを浴びる。谷底に温湯・寒水並び出ず。誠に希有の事なり」と、日記『中右記』に記しています。熊野参詣者の垢離場(こりば・心身を清める行場)の一つで、今も世界遺産のつぼ湯につかる人が絶えません。

泉源上に建つ東光寺の本尊は、噴出した温泉の石灰成分が堆積してできた薬師如来像(湯胸薬師)で、温泉とともに信仰の場が形成されたことがうかがえます。かつては、東光寺脇に湯峯王子の社がありましたが、現在は背後の丘の上に移されています。

東光寺本堂内には、迫力ある姿でひときわ目を引く不動明王坐(ざ)像(像高77・2㌢)と眷属(けんぞく)の二童子像が安置されています。大きな巻き貝状の頭髪が特徴的な中尊像は、目鼻も大ぶりで、やや緩みのある肉付きのよい体型や脚部の衣紋の角張った形状など、室町時代の特徴を示しています。頭部内面に、1463年(寛正4)年に七条西仏所の康永が造像したと記され、運慶の末流で、このころ東寺の大仏師職だった正統仏師によって造られたことが分かります。

東光寺では、本像の存在は江戸時代後期以降の資料でしか把握できません。湯峯王子とその別当東光寺は本宮の境外末社で、江戸時代中期に本宮で神仏分離が行われた際には、湯峯多宝塔に仏像が移された事例があり、本像も同様のようです。

『熊野年代記』寛正2年条に「四月九日申ノ刻本宮炎上、五月仮殿作」とあり、本宮炎上という状況が把握できます。その後、寛正6年11月に遷宮を行う計画があり(熊野速玉大社文書)、従来は新宮のこととされていましたが、同年同月の日付を記した文台とすずり箱が熊野本宮大社に伝わることから、この遷宮が本宮であると判明します。つまり、寛正4年の不動明王二童子像の造像は、寛正大火後の本宮復興造営に伴うものだったのです。安置場所は本宮境内の護摩堂とみられます。同堂はその後、享保年間(1716~36)に神仏分離のため撤去されており、湯峯への移座もそのころの可能性があります。

熊野三山検校(けんぎょう)として、その統括を行った京都・聖護院には、本像とよく似た不動明王坐像が伝わります。当代随一の仏師が造像した旧本宮護摩堂本尊像は、室町時代の熊野修験を象徴する重要な仏像なのです。県立博物館の特別展「聖地巡礼―熊野と高野―第Ⅴ期 蘇りの地・熊野」で公開(2月1日~3月9日)。

(奈良大学准教授・大河内智之)

▼公式X

展示替え中の展示室の様子です。資料は概ね出揃いました。

— 和歌山県立博物館 (@wakayamakenpaku) January 29, 2025

奥に見える獅子・狛犬、ハシゴの隙間からのぞく擬宝珠(ともに熊野本宮大社)は特に大きく、遠目からでもすごい存在感です。。 pic.twitter.com/VjEFEx2Bni

【「聖地巡礼」第Ⅴ期明日開幕】

— 和歌山県立博物館 (@wakayamakenpaku) January 31, 2025

今年度の特別展「聖地巡礼ー熊野と高野ー」のフィナーレを飾る、熊野本宮大社と湯峯をテーマとした第Ⅴ期、いよいよ明日開幕!仏像、絵画、古文書、工芸品、考古資料などなど、多岐にわたる展示品は見応え十分です! pic.twitter.com/WpPWiZafBl

▼見仏感想

38 地蔵菩薩坐像:鎌倉時代:1軀:少林寺

ああああ~慶派の地蔵菩薩坐像だ!!!慶派の地蔵菩薩といえば、慶派の祖であり運慶の父・康慶の地蔵菩薩坐像、私の妻が好きな京都・六波羅蜜寺の運慶作・地蔵菩薩坐像、そして京都・松尾寺の快慶作・地蔵菩薩坐像を世界三大地蔵菩薩坐像(造語)と言われているが!?私が勝手に命名したが、4体目が発見した!!そんな良い地蔵菩薩だ。

静岡県の瑞林寺・地蔵菩薩像との類似性を感じる人がおり、展示会説明でも慶派としている

丸い頭に白毫があり、慶派の十八番である玉眼となっている

私の感想も慶派だと思ったが、見仏していて少し疑義が生じた

顔が左右非対称で、向かって右の眼が小さめである

ここから慶派主流の康慶・運慶・快慶・湛慶・肥後定慶・行快ではないだろうと思った

そもそも慶派というのに違和感が感じてきたのだが、顔以外を凝視すると慶派だろうなと落ち着いたが、一瞬、院派・円派もあるのかなとも

いや~この仏像に出会えただけでこの展示会は満足でした!!

33:不動明王坐像及び二童子立像:寛正4年(1463):3軀:東光寺

湯峯(ゆのみね)地域には王子社があり、熊野本宮大社との深い関わりがあります。その一方で、温泉地としてなど、独自の歴史を歩んできました。

不動明王坐像(ふどうみょうおうざぞう)及(およ)び二童子立像(にどうじりゅうぞう)【写真3】は、現在、湯峯東光寺(とうこうじ)で祀られている仏像です。もとは熊野本宮大社に伝えられ、熊野本宮大社の復興のなかで造られた可能性も考えられています。本展示では、湯峯地域の東光寺や湯峯王子社(ゆのみねおうじしゃ)なども含め、湯峯地域に残された宝物類を紹介します。

元々は熊野本宮大社に安置されていたよう

墨書?があり、仏師は室町時代七条仏所の康永とのこと

金のあるとこ良い仏師に依頼して良い仏像あり!

康永は法眼の位を持つ仏師で東寺(私のNOTE)にも関わっていることから室町時代に名の知れた仏師なのだろう

他地域にでも仏像を提供しており、墨書などの筆跡から自署したもので真作とされる

室町時代七条仏所は「https://www.bijutsushi.jp/pdf-files/reikai-youshi/2012-3-17-nishi-nedate.pdf」を参照

そのうち重要文化財かなと思った

1460年代のもので、熊野本宮大社が再興時期なので復興を願ったとも推測されている

顔がでかくて体もズッシリと存在感が半端ない

形式的には聖護院と似ていると説明されており、確かに!!と思った

【特別展第5期開催中!】

— 和歌山県立博物館 (@wakayamakenpaku) February 7, 2025

タイトルに「熊野本宮大社・湯峯と熊野川」とあるように、本展では湯峯地域の文化財もご紹介しています。中でも大迫力なのは、湯峯東光寺に祀られる不動明王坐像及び二童子立像。もと、熊野本宮大社の復興造営に関わって制作され可能性が指摘されています。 pic.twitter.com/bHSf3ktU7H

熊野といえば山伏を思い出し、山伏といえば京都・聖護院(私のNOTE)ですね。展示の説明にも聖護院の不動明王坐像に似ているとしていた。わかります!!左のに安置している不動明王ですよね!!

31 毘沙門天立像:平安時代:1軀:東光寺

鎌倉時代と平安時代で表情や姿ががらりと変わるのが天ですね。カワイイ系毘沙門天立像ですね。

毘沙門で前のめりになっているのは珍しい気がする。表情はコミカルで目がBIGである。台座まで一木で出来ており、邪鬼を踏んでいないので、もしかしたら兜跋毘沙門天で作ったのかとも思ってしまった。

32 十二神将立像 (子像/戌像/寅像):江戸時代:3軀:東光寺

子像:鎌倉時代

戌像:室町時代

寅像:江戸時代

湯峰温泉にあるので薬師如来がおり、薬師のガードマンということである。それぞれ時代が違うのだが、正直同じ時代に思えるのが面白い。

15 獅子・狛犬 室町時代 1対 熊野本宮大社

熊野本宮大社の室町時代の獅子狛犬

阿形の顔が破損している

以前は相殿に安置されていたが、現在は第二殿・速玉社に安置されているようだ

▼宝物感想

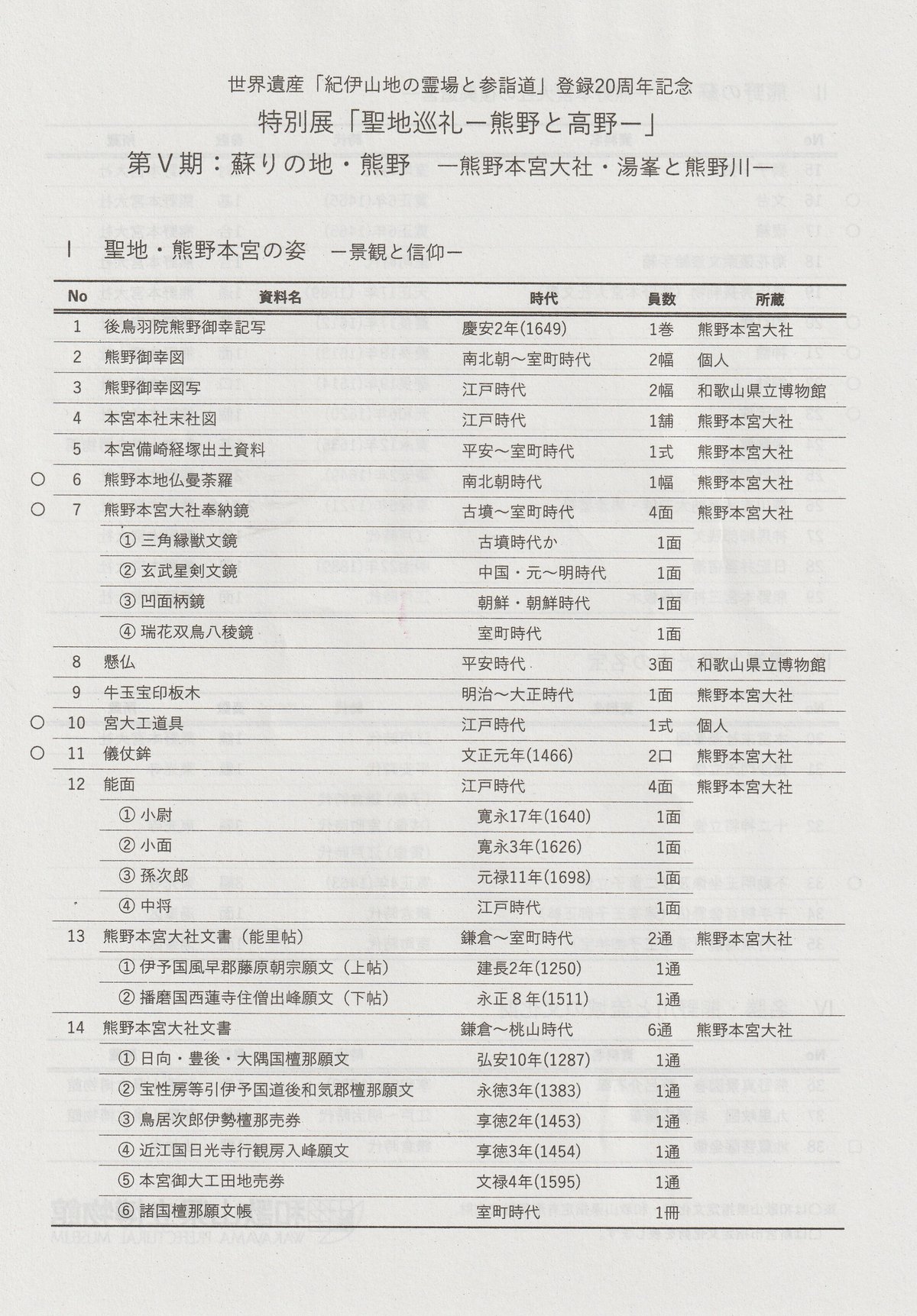

1 後鳥羽院熊野御幸記写 慶安2年(1649) 1巻 熊野本宮大社

白河・鳥羽・後白河・後鳥羽上皇が90回参詣している。

1201年、熊野御幸に随行した歌人・藤原定家が書き残した日記『熊野道之間愚記(後鳥羽院熊野御幸記)』に記されている

東京国立博物館 - 展示・催し物 展示 本館(日本ギャラリー) 藤原定家―『明月記』とその書― 作品リスト

2 熊野御幸図 南北朝~室町時代 2幅 個人/3 熊野御幸図写 江戸時代 2幅 和歌山県立博物館

熊野御幸の様子を描く ー熊野御幸図ー

平安時代後期以降、上皇(じょうこう)や女院(にょいん)、貴族による熊野詣(熊野御幸(くまのごこう))が盛んになります。白河上皇は9回、鳥羽上皇は21回、後白河上皇は34回、後鳥羽上皇は28回の熊野御幸を行っています。

熊野御幸図(くまのごこうず)【写真1】は、熊野御幸の様子を描いたものです。京都の若王子(にゃくおうじ)神社に伝来したと言われます。新宮と那智の2幅が残るのみで、本宮のものは伝わりませんが、上皇による熊野御幸の様子をうかがい知ることができる貴重な作品です。

【写真1】熊野御幸図 2幅(個人蔵)〈展示番号2〉

左が新宮幅、右が那智幅

広報担当のイチオシは、展示室入ってすぐにならぶ「熊野御幸図」(個人蔵)と「熊野御幸図写」(当館蔵)。

— 和歌山県立博物館 (@wakayamakenpaku) January 31, 2025

「熊野御幸図」は、当館で所蔵していた写しの原本。この度再発見され、その後初めての公開です。

中世に遡る原本の美しい描写と、剥落まで描きとる写しを、是非細部まで見比べてください。 pic.twitter.com/0xbLYJoz5q

本品は、後白河法皇が京都に熊野権現を勧請した若王子神社(私の熊野若王子神社)に伝来し、現在はアメリカの個人所蔵となっている、室町時代に製作された画幅を江戸時代後期に写した写本である。(文化遺産オンラインより)

新宮幅と那智幅とから成り、もとは本宮幅も備えていた可能性がある。(文化遺産オンラインより)

新宮幅は、先達の僧に導かれて速玉大社に詣でる白装束の一行、那智幅では、馬に乗って那智山に向かう人々の姿などが描かれている。

原本は、いわゆる熊野曼荼羅(特に宮曼荼羅系統のもの)から参詣曼荼羅が派生してくる過渡期の作品として位置付けることができる。(文化遺産オンラインより)

4 本宮本社末社図 江戸時代 1舗 熊野本宮大社

今とは違う場所に鎮座する熊野本宮大社(私のNOTE)がわかる

明治22年の大水害によって流失した大斎原の社殿が描かれている

絵図の左上に描かれている「祓戸天神社」周辺が現在の境内である

川の中州に鎮座しているときの境内が細かくわかる

熊野本宮社頭図 文化遺産オンラインでは本宮を中心に描くが、今回の展示は摂社・末社が細かく描かれているのが見どころ

今でも鎮座する「産田社」があり、「和気社・河合社」や「伏拝王子」「和泉式部塔」、左下は「月見岡社・眞名井社」など神社と繋がりが強い摂社・末社が描かれている

熊野三山について脱線します。

那智山に鎮座する熊野那智大社(私のNOTE)は大瀑布である那智滝が流れ落ちている

新宮のランドマークである神倉の巨大な磐座なども含め、熊野では、神々の祭祀地はいずれも雄大な自然環境と密接に結びついている

5 本宮備崎経塚出土資料 平安~室町時代 1式 熊野本宮大社

6 熊野本地仏曼荼羅 南北朝時代 1幅 熊野本宮大社

7 熊野本宮大社奉納鏡 古墳~室町時代 4面 熊野本宮大社

三角縁獣文鏡 古墳時代か 1面

玄武星剣文鏡 中国・元~明時代 1面

凹面柄鏡 朝鮮・朝鮮時代 1面

瑞花双鳥八稜鏡 室町時代 1面

8 懸仏 平安時代 3面 和歌山県立博物館

9 牛玉宝印板木 明治~大正時代 1面 熊野本宮大社

10 宮大工道具 江戸時代 1式 個人

11 儀仗鉾 文正元年(1466) 2口 熊野本宮大社

12 能面 江戸時代 4面 熊野本宮大社

小尉 寛永17年(1640) 1面

小面 寛永3年(1626) 1面

孫次郎 元禄11年(1698) 1面

中将 江戸時代 1面

13 熊野本宮大社文書(能里帖) 鎌倉~室町時代 2通 熊野本宮大社

伊予国風早郡藤原朝宗願文(上帖) 建長2年(1250) 1通

播磨国西蓮寺住僧出峰願文(下帖) 永正8年(1511) 1通

14 熊野本宮大社文書 鎌倉~桃山時代 6通 熊野本宮大社

日向・豊後・大隅国檀那願文 弘安10年(1287) 1通

宝性房等引伊予国道後和気郡檀那願文 永徳3年(1383) 1通

鳥居次郎伊勢檀那売券 享徳2年(1453) 1通

近江国日光寺行観房入峰願文 享徳3年(1454) 1通

本宮御大工田地売券 文禄4年(1595) 1通

諸国檀那願文帳 室町時代 1冊

16 文台 寛正6年(1465) 1基 熊野本宮大社

17 硯箱 寛正6年(1465) 1合 熊野本宮大社

18 菊花蓬萊文漆絵手箱 室町時代 1合 熊野本宮大社

19 豊臣秀長判物(熊野本宮大社文書) 天正17年(1589) 1通 熊野本宮大社

20 釣灯籠 慶長17年(1612) 1基 熊野本宮大社

21 神額 慶長18年(1613) 1面 熊野本宮大社

豊臣家による本宮復興 ー神額ー ◇

神額(しんがく)【写真2】は、慶長18年(1613)に豊臣秀吉(とよとみひでよし)の子である豊臣秀頼(ひでより)が熊野本宮大社を再興するために寄進したものです。かつての中門(ちゅうもん)に掲げられていたといわれます。同じ時期、豊臣家は熊野本宮大社の復興・造営に深く関わり、様々なものを奉納しています。後の紀伊徳川家も同様に、熊野本宮大社の復興・造営を進めています。

熊野川による水害、戦乱や火災など、度重なる災害を蒙りながらも、何度も蘇り、今なお信仰を守り続ける熊野本宮大社。同社に伝えられた名宝とともに、復興・造営、また災害の歴史を振り返ります。

【写真2】和歌山県指定文化財 神額 1面(熊野本宮大社蔵)

22 銅鉢 慶長19年(1614) 1口 熊野本宮大社

23 擬宝珠 元和6年(1620) 1個 熊野本宮大社

24 金剛盤 寛永12年(1635) 1基 和歌山県立博物館

25 熊野御幸略記 慶安2年(1649) 2巻 熊野本宮大社

26 徳川吉宗奉納太刀拵・黒漆塗箱 享保6年(1721) 2点1合 熊野本宮大社

27 神馬脚部残欠 江戸時代 1個 熊野本宮大社

28 日記幷当宿簿 明治22年(1889) 1冊 熊野本宮大社

29 熊野本宮三神尊像板木 江戸時代 1面 熊野本宮大社

30 本宮末社湯峯図 江戸時代 1舗 熊野本宮大社

34 千手観音像懸仏(湯峯王子御正躰):鎌倉時代:1面:湯峯区

35 松竹双鳥鏡(湯峯王子御神宝) 室町時代 1面 湯峯区

36 熊野真景図巻 野呂介石筆 享和2年(1802) 1巻 和歌山県立博物館

37 九里峡図 岩瀬広隆筆 江戸~明治時代 2巻 和歌山県立博物館

▼常設展:熊野本宮大社のコーナー展示を開催

この特別展(第Ⅴ期)の期間中、常設展示室「熊野詣」のコーナーにおいて、「熊野本宮大社 景観と歴史」と題して、熊野本宮大社に関する館蔵品16点をあわせて展示します。特別展とともに熊野本宮大社をより深く知っていただことができます。

▼過去の関係・類似展

冒頭の通り

▼旅行記

◆和歌山⑰◆和歌山の知られていない古社と熊野本宮大社展

#神宝展

#熊野本宮大社

#世界遺産

#紀伊山地の霊場と参詣道

#聖地巡礼 ―熊野と高野―

#和歌山県立博物館

#紀伊山地の霊場と参詣道

#登録20周年記念特別展

#聖地巡礼

#熊野

#高野

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#人文学

#和歌山

#紀伊

#熊野シリーズ

#熊野九十九王子社

#紀伊

#スサノオ

#イザナミ

#記紀

#古事記

#日本書紀

#秘仏公開

#特別開扉

#旅行・おでかけ