2300社総本社「住吉大社」一寸法師「すみよっさん」制覇!!摂津一宮4つの本殿

パワーをわけてもらいに五大力という石探し!古代より航海の守護神として崇敬を集め、浄化、海上安全、和歌・文学の神、現実に姿を現す神が「住吉大神」の本宮!!

住吉神は三柱の総称です。住吉神が人の前に姿を現す時は1柱で、多くが老人の格好をしている。このことからタケノウチノスクネやサルタヒコなどとも繋がりを指摘する人もいる。

全国に約2300社ある住吉神社の総本社で、家内安全や商売繁盛、初詣は大阪随一の人気を誇り、地元では「すみよっさん」と呼ばれている。住吉大社には高燈籠がたくさんあります。その昔、ここから海が広がっていたといわれています。

あっあと二十二社です。

変更履歴

▼HP

祭神の由緒

住吉大社の祭神は、伊弉諾尊が禊祓を行われた際に海中より出現された底筒男命・中筒男命・表筒男命の三神、そして当社鎮斎の神功皇后を祭神とします。仁徳天皇の住吉津の開港以来、遣隋使・遣唐使に代表される航海の守護神として崇敬をあつめ、また、王朝時代には和歌・文学の神として、あるいは現実に姿を現される神としての信仰もあり、禊祓・産業・貿易・外交の祖神と仰がれています。

鎮座の由緒

住吉大社は、第十四代仲哀天皇の后である神功皇后 (じんぐうこうごう) の新羅遠征(三韓遠征)と深い関わりがあります。神功皇后は、住吉大神の加護を得て強大な新羅を平定せられ無事帰還を果たされます。この凱旋の途中、住吉大神の神託によって現在の住吉の地に鎮斎されました。のちに、神功皇后も併せ祀られ、住吉四社大明神として称えられ、延喜の制では名神大社、二十二社の一社、摂津国一之宮、官幣大社に列せられています。

https://www.sumiyoshitaisha.net/about/origin.html

▼アクセス

大阪府大阪市住吉区住吉2丁目9-89

▼祭神・本尊と脇時

第一本宮 底筒男命(ソコツツノオノミコト)

第二本宮 中筒男命(ナカツツノオノミコト)

第三本宮 表筒男命(ウハツツノオノミコト)

第四本宮 息長足姫命(神功皇后)

詳細は後述「▼見どころ」参照だが、この神々が生まれたのはイナザギが禊を行った場所である。

▼見どころ

→由緒・歴史

簡易説明を先にします。住吉神は神功皇后の新羅遠征を守護したことから、航海、とくに外国航路の航海を護る神として信仰されている。また、和歌の神・農業の神・弓の神・相撲の神としても信仰されてきた。

全国トップ10に入る初詣の参拝客が多い神社

→2010年前半に初詣に行ったが、もう絶対行かないと思ったwwそれほどの激込みだった・・・イザナギがイザナミがいる黄泉の国に会いに行き、この世に帰った時にイザナギは禊をしたときに生まれた神々

海の底・中・表から底筒男命(ソコツツノオノミコト)・中筒男命(ナカツツノオノミコト)・表面から表筒男命(ウワツツノオノミコト)が出現し「住吉三神」とする

『日本書紀』と『古事記』によると、息長足姫こと神功皇后は住吉大神の助けを借りて新羅遠征をする

『日本書紀』によると、神功皇后は遠征の帰路、お告げに従い住吉神の荒魂を穴門の山田邑(山口県下関・住吉神社(私のNOTE))に、和魂を大津の渟中倉の長狭に祀ったとあり、大津の渟中倉の長狭が住吉大社である

200年、三韓征伐を行った神功皇后が七道の浜(現在の大阪府堺市堺区七道)に帰還した際、神託により住吉三神を祀ったことに始まる

211年ごろに創建

神功皇后摂政11年にあたる卯の年・卯の月・卯の日に鎮座

「すみよっさん」という愛称がある

住吉(すみのえ)から「墨江」とも記されたときがあり、「清江」とされた時期もあるそうな

9世紀まで、最寄りの難波津は、中国との貿易や外交 の出発点で、難波は大阪と日本の北部を結ぶ国内の交易路の始点でもあり終点でもあった

住吉高灯篭は船乗りの目印であり、古図から存在し明治時代までここまで海だった

灯篭は海運業者が奉納したもの

西大鳥居をくぐると太鼓橋「反橋」がある

珍しい角鳥居がある

本殿は4つあり、幣殿と拝殿がセットで「住吉造」という様式で国宝

本殿は1810年に建築で国宝

摂社・大海神社も住吉造で、1709年に建築された重要文化財

「月の初めの辰の日」は「初辰まいり」をされ、4社巡りをする

4社巡りの順番は、「種貸社」、「楠䚯社」「浅澤社」「大歳社」で「みのりまいり」とする

「初辰まいり」の「楠䚯社」は48回すると良く、招き猫がもらえるようだ

巫女の頭の飾り「神楽女(かぐらめ)」は、「松」と「白鷺」と「鏡」のデザイン

昔は、松の名所だった名残のようだ

「白鷺」は神功皇后が参拝したときに、三羽の白鷺を住吉三神の使いだと思ったそうな

749年より、伊勢神宮と同じく20年に一度の式年遷宮が開始される

遣隋使・遣唐使の守護神として崇敬される

970年、多田源氏の祖・源満仲は、住吉大社に参籠し、神託により摂津国多田(兵庫県川西市多田)を開拓(多田神社(私のNOTE)を本拠地とした)

1003年、詮子の弟・藤原道長が参詣

1031年、道長の娘・藤原彰子は華やかな行列を組んで石清水八幡宮と四天王寺とともに参詣している

1185年、住吉大社で平家追討の祈願が行われ、深夜になって本殿より神鏑が西方を指して飛び去ったのだという。それから間もなく、源義経が屋島に拠る平家を奇襲、翌3月24日には、壇ノ浦で滅亡させた。(『吾妻鏡』より)

1195年、東大寺の大仏殿落慶供養参列のため上洛していた源頼朝は、流鏑馬を奉納したと伝えられている(『吾妻鏡』より)

1209年、鎌倉幕府三代将軍・源実朝は、夢のお告げを受けて、藤原定家の門弟・内藤知親を使者として住吉大社に和歌二十首を奉納(『吾妻鏡』より)

2011年、修繕を施して49回目の遷宮「御鎮座1800年記念大祭」が行われた

「住吉造(すみよしづくり)」は、神社建築で最も古い様式

本宮は 20 年ごとに建て替えられていたが、16 世紀の内乱で中断し、19 世紀初頭には完全になくなった

下関の「住吉神社(私のNOTE)」と、博多の「住吉神社」とともに「日本三大住吉」とする

奈良・天野香久山に毎年使者が遺わされ、神武東征時の祭祀を行っている

これは『住吉大社神代記』では神功皇后の時代に住吉大神が告げたとする

『土佐日記』では、紀貫之の一行が、任地の土佐国から帰京の船旅の折り、突風が吹いて進めなくなった。船頭が「住吉明神が何かを欲しがっている」というので、幣を奉納させが、波はますます荒れた。船頭は「弊では満足できていないため、もっと喜ぶような品を奉納しなさい」というので、鏡を海に奉納すると、たちまち海はに静まったとか

MAPはこちら。

→参道

ここからは公式的なyoutubeも合わせて観ていただければと思います。動画のURLは場所に合わせたところから開始できるようにしています。

→参道:反橋、誕生石

「反橋」は最大傾斜が48度もあるようで、この橋を渡ると「祓い清められる」と信仰されるようだ。豊臣秀吉の側室・淀君が建設し、息子・豊臣秀頼の成長祈願の為に奉納したと伝えられている。また、川端康成の小説『反橋』の舞台でもある。

住吉大社の代名詞「太鼓橋」は、横から見ると橋が水面に反射して見えるのが良い。

誕生石は島津家の家紋がある。この「誕生石」は、源頼朝の寵愛をうけた丹後局が、北条政子から逃れてきた時に、不思議な狐火に導かれてたどり着いた場所で、丹後局はここで産気づき大石を抱きながら男の子を出産したとか。。。この時生まれた子が、後の薩摩藩「島津氏」の祖となった「島津忠久」であるため、島津家発祥の地なのだそうな。

渡れる太鼓橋といえば、太宰府天満宮(私のNOTE)、多賀大社(私のNOTE)、丹生都比売神社(私のNOTE)など、やっぱ古社が多いですよね。

境内に入ると第3本宮と第4本宮があり、奥に第2と第1本宮が縦に並んでおり、すべて西を向いている。ということで出雲大社と同じですね!?社殿は南ですが、神様は西を見ているのでという意味で。。

→二の鳥居「角鳥居」と楼門

→本殿@国宝/神兎/侍者社/楯社&鉾社

イザナギは黄泉の国から帰り、禊をする。その時に海中から「海の底」「海の中程」「海の表面」から生まれた神々で「住吉大神」と総称され、底筒男命、中筒男命、表筒男命の3柱。残りの一柱は神功皇后ですね。第一本宮と第三本宮は直列で、第二本宮と第四本宮は並列に並んでいる。

神様の「筒」は星を表すともいわれており、この3柱はオリオン座の3星を表したとも。古代、船は夜に出航しており、星は船乗りにとっては重要な道しるべであり、神格化された説がある。

社殿は「住吉造」といわれ、出雲大社の大社造を最古のものとして発展した流れとなっています。第一本宮、第二本宮、第三本宮は、住吉三神の男神をお祀りしているので千木は「男神=外削ぎ」だが、第四本宮は神功皇后が祀られているので「女神=内削ぎ」です。

参拝順だが、特に決められていないそうですが、人によっては、第一本宮から第二本宮、第三本宮から第四本宮がよいという人もいる。まあ~1から始めるのが無難なのかな。

本殿周辺には、航海や旅の安全を守るのは「船玉社」、夫婦円満の「待者社(おもとしゃ)」、本宮を守る「楯社」などがある。

〇鉾社と楯社

仏像で例えると御前立や狛犬、もしくは脇侍か・・。楯社は鹿島神宮と春日大社でお馴染みのタケミカヅチです。鉾じゃないんだ・・・。鉾社はタケミカヅチの相方?香取神宮や春日大社(私のNOTE)や石上神宮(私のNOTE)の祭神・フツヌシですね。

〇第三本宮:表筒男命(ウワツツノオノミコト)

〇第四本宮:神功皇后(息長足姫命)

三韓併合のときに守り神としたようで、本人自身も祭神になった。なぜ、ここに参拝したかというと遣隋使・遣唐使も大陸に渡るときに参拝したようだ。

子授け・子宝、安産のご利益があるとされており、後述する末社・種貸社と併せて参拝するのがベスト。

〇新スポット「神兎」第四本宮手前

辛卯年卯月卯日(卯=兎)に鎮座に因み、うさぎは神様のお使いとされている。うさぎの体をなでることで、無病息災を祈願することが出来る。

「辛卯年卯月卯日」といえば京都では「貴船神社(私のNOTE)」ですね。住吉大社に摂社・末社にも貴船社があるので後述します。

〇第三本宮・第四本宮の間から第二本宮へ

〇第二本宮:中筒男命(ナカツツノオノミコト)

〇第一本宮:底筒男命(ソコツツノオノミコト)

〇末社「待者社/おもと社」

場所は第二本宮の右側。住吉大社の初代神主と姫神「市姫命(いちひめのみこと)」を祀り、人と神さまをつなぐことから、良縁や縁結び、夫婦円満など、恋愛成就のパワースポットとして人気がある。

主祭神として。住吉大社の初代宮「司田裳見宿禰 (たもみのすくね)」も祀り、良縁や縁結び、夫婦円満など、恋愛成就のパワースポットとして人気があるとか。

→五所御前 「五大力」倍返しだ!って書いてある・・

住吉大社の第一本宮のすぐ南に「五所御前」があり、祭神の「住吉大神」が降臨した場所とされている。

垣内の玉砂利から「五」「大」「力」と書かれた3つの小石を探して、それをお守りにできます。小石は、本殿授与所で専用御守袋を購入(300円)することができます。

「五」「大」「力」の3石を見つけて御守りにすると願いが叶うとか。叶った後に石を返すときは、同じような小石に感謝の気持ちを込めて「五」「大」「力」と書いたものを用意し、五所御前で拾った石と一緒に倍返しだ!!

後に神仏習合の影響で、神宮寺の五大力尊信仰と結びつき「五大力さん」とされ、チーム明王こと「不動明王」、牛に乗った「大威徳明王」、「軍荼利明王」、「降三世明王」、よく見ると目が特徴のある「金剛夜叉明王」に繋がっていく。

▽五大力横の摂社「若宮八幡宮」

第四本宮の祭神・神功皇后の御子・応神天皇なので第四本宮の若宮ですね。若宮は御子ですね。湯立神楽が奉納され、社殿内に松と八幡神の使いである白鳩が描かれた扉絵がある。

あっ・・・祭神は誉田別尊 (ホンダワケノミコト:応神天皇)と武内宿禰 (タケシウチノスクネ)だ・・・。応神天皇の父は仲哀天皇であるが、謎の秘め事があるそうな。八幡社の右にはタケノウチスクネを祀るというのが多いのですが、ここは同じ社に祀っていますね。

▽「石舞台@重文」

1607年に建築され、こちらも重要文化財。油断した・・まさかこんなところに・・。

下の写真右に石舞台の柵が移っている・・。この「石舞台」は日本三大舞台の一つといわれており、慶長年間(1596~1615年)に豊臣秀頼の寄進によるものとされ、重要文化財に指定されている。

毎月五月の卯之葉うのは神事では、天王寺楽所「雅亮会」によって舞楽が奉納される。

一度、境内を出ます!

▽「卯の花苑」

西暦211年ごろ、神功皇后摂政11年にあたる卯の年・卯の月・卯の日に鎮座したため、卯の花を特に大切な花としてきました。住吉大社の境内南部には「卯の花苑」があり、後鳥羽院皇子・光台院親王の歌碑、万葉集や古今和歌集の歌、西鶴歌碑や川端康成文学碑などもある。

▽境外末社「浅澤社」カキツバタの名所

美容・芸能の神を祀り、周囲には浅澤沼があり、万葉集にも歌が詠まれる古社でもある。

▽境外末社「大歳社、おもかる石」

住吉大社から150mほど外にある末社「おいとしぼし社」にある霊石です。京都の伏見稲荷大社(私のNOTE)、今宮神社(私のNOTE)にもあります。3つある「おもかる石」の中から1つを選んで持ち上げ、同じ「おもかる石」に手を添えて願い事を唱え、再び持ち上げる。2回目に持ち上げた方が軽く感じれば成就する。

五穀収穫の神として信仰されてきましたが、いつの頃からか集金のご利益にも霊験あらたかな神として広く信仰されるようになりました。

また、大歳社境内に鎮座する、おいとしぼし社の「おもかる石」は願いを占う石として知られ、行列ができるほどの賑わいを見せています。

二拝二拍手一拝を行い、次に石を持ち上げ重さを確認。次に石に手を添えて願掛けをして、もう一度石を持ち上げて、が軽く感じればその願いは叶う「おもかる石」ですね。京都では「伏見稲荷大社(私のNOTE)」「今宮神社(私のNOTE)」とかにありますね。

末社大歳社の境内にある祠で、もともとは境外で信仰をあつめていましたが昭和40年頃に現在の場所に移設されました。社前には「おもかる石」と呼ばれる願い事の可否を占う願掛けの霊石があり、休日には多くの参詣者で賑わいを見せています。春と秋に例祭が執り行われます。

▽境内摂社・末社「立聞社/貴船社」(なんくんしゃ)

境内に戻り本殿裏側に回る。

「立聞社」の祭神はアメノコヤネです。先ほどタケミカヅチ、フツヌシが祀られていたので春日大明神かなと思ったのだが。。

このお社は別名、「長岡社」「春日社」とも呼ばれていました。俗に縁切りの神としても崇敬され、禁煙や酒断ちを決意して参拝に訪れる方も少なくありません。

公式HPに「長岡社」「春日社」がある。ということは、長岡京の春日「大原野神社(私のNOTE)」と「春日大社(私のNOTE)」なのかもね。いや、春日は「吉田神社(私のNOTE)」か「枚岡神社(私のNOTE)」かもしれないか??春日大社ならヒメガミもいても良いかと。先ほど菅原道真と娘も参拝しているから京都の「春日さん」もあるのか?

続いて「貴船社」があり祭神はタカオカミですね。本宮は「貴船神社(私のNOTE)」ですね。

▽境内末社「楠珺社」(なんくんしゃ)

第一本宮のさらに奥。本殿裏って古代祭祀場が多い気がしますね。

樹齢1000年の楠をご神体とし、金運や仕事運アップ、夫婦和合や家内安全におすすめ。古くから霊力が感じられるため、この木の下に“お稲荷さん”を祀り、今では人気のあるパワースポット。

毎月辰の日には招き猫が授けられます。奇数月は左手を、偶数月には右手を挙げた小猫が授けられ、48匹集めると満願成就の証として楠珺社に納めるんだそう。だから招き猫がいっぱいなんですね。ちなみに48匹の招き猫を集めると一回り大きな招き猫と交換してもらえるそうですよ。また、左手を上げているの招き猫が人を、右手を上げているのがお金を呼んでくれるそうな。

第一本宮の奥に鎮座。商売発達・家内安全の「ウカノミタマ」を祀るってお稲荷さんですね。いつしか五穀豊穣から商売繁盛の神となり、なぜかお守りもキツネならぬ猫ちゃんになっています。

「はったつさん」と親しまれている神社で、すぐ近くに樹齢1000年以上の楠がある。

参拝の際、招福猫を受けて祈願し、これを48ヶ月間(4年間)続けると「始終発達」(しじゅうはったつ=四十八辰)の福が授かるとして日本全国より崇敬を集めています。

招き猫は、左手は人招き、右手は金招きといわれ、奇数月は左手、偶数月は右手を求める慣習があります

▽楠珺社から種貸社にある「王子社/八所社/今主社/斯主社/招魂社/五社/后土社/星宮」

この神社は一気に書きますが、背後の御神木とかがすごく良い空気感である。

京都・八坂神社(私のNOTE)の祇園信仰の社で、疫病・厄除け・暦・方位の社。

今主社です。祭神は国助霊神 (第48代・津守神主)。

第48代神主です。2度の元寇でモンゴルが北九州に攻めてきたときには、国を挙げて祈願し、住吉大社でも朝敵降伏を祈ったといわれてます。また、生前より霊感が異常にすぐれていたそうです。

次は「斯主社」です。祭神は国盛霊神(こくもりのみたまのかみ)。

津守国盛は第43代津守神主で12世紀ごろに在世しました。

国盛は住吉神主でありながらも三河国石巻神社祀職や長門国住吉社預所等を兼務するなど活躍し、有徳敏腕の人であったといわれます。

国盛は後世まで国守明神として特に尊崇され、『住吉名勝図絵』には神主国盛に註して「当社の荒魂」と記されているほどです。

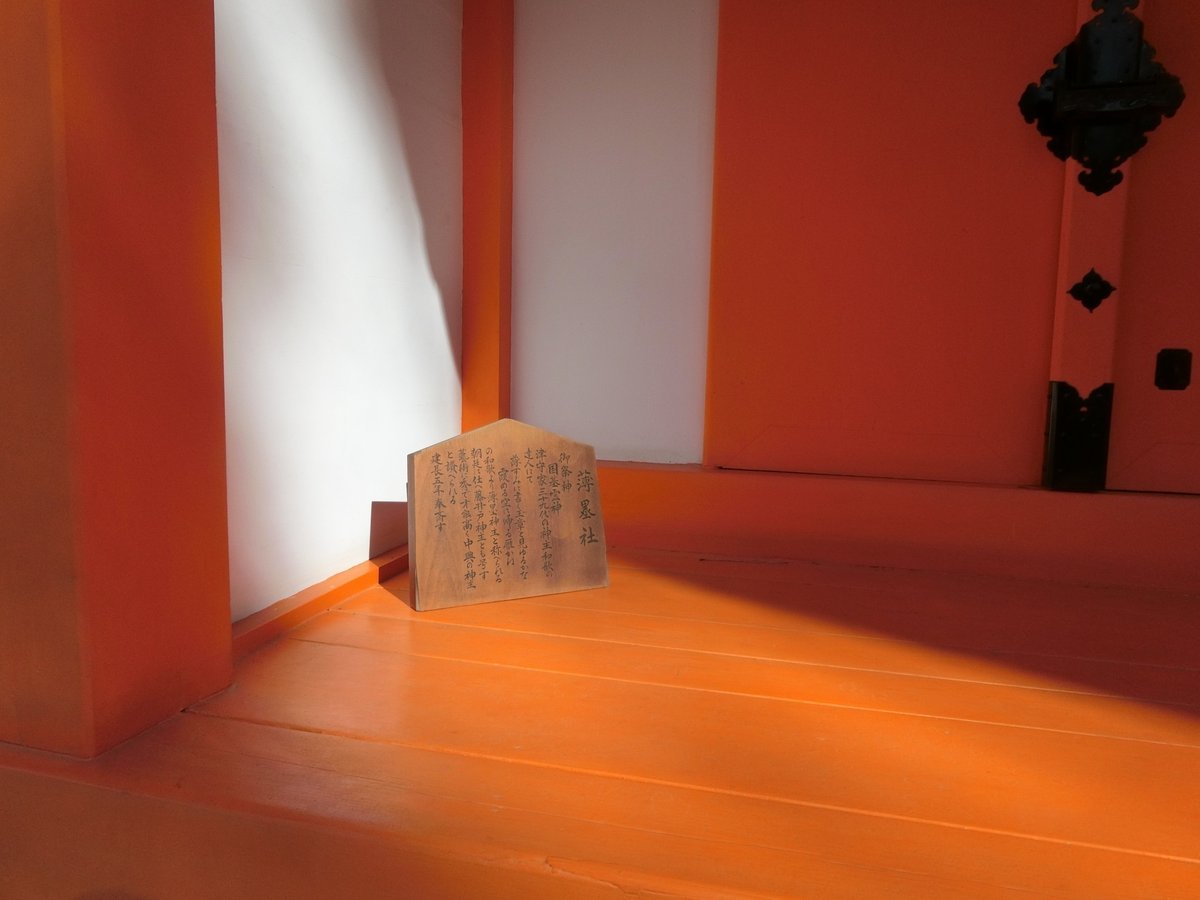

次に「薄墨社」で、祭神は「国基霊神(クニモトノミタマノカミ)」。

津守国基は第39代津守神主で11世紀ごろに在世しました。

津守神主は歴代歌人を多数輩出していますが、特に津守国基は和歌の名手として誉れ高かった人物です。

また、神主職とともに朝廷の官職を兼務して中央政界にいても大いに活躍されました。その在世中の活躍と英才は「津守中興の神主」としても後世から特に尊崇を受けております。

次に「招魂社」で祭神は「諸霊神(もろもろのみたまのかみ)」。

神職をはじめ住吉大社に縁の深い人達を祖霊神として祀っています。春分の日と秋分の日の2回お祭りがあります。

五社の祭神は大領の祖神、板屋の祖神、狛の祖神、津の祖神、高木の祖神、大宅の祖神、神奴の祖神の7柱です。熱田神宮(私のNOTE)、太宰府天満宮(私のNOTE)並みに政治に左右されず昔ながらの歴史を大事にしていることが分かる。

住吉の神職七家祖神をお祀りしています。七家とは、住吉大神をお祭りされた初代神主・田裳見宿禰(たもみのすくね)の七人の子より始まる神職の家です。

「后土社」で、祭神は「土御祖神(ツチノミオヤノカミ)」。

境内全域を守護する土地の神さまをお祀りしています。

昔は神木が祀られており、神饌の余りや祭器の破棄すべきものは、すべてこの神木の下に納めたともいわれています。

駐車場に「星宮」で祭神は「国常立命(クニノトコタチノミコト)」と「竃神(カマドノカミ)」である。トヨウケ(伊勢神宮外宮・豊受大神宮、眞名井神社)あたりだと思ったのだが・・。こういう所から「国常立命=トヨウケ」説が出るのかな。

星宮の祭神は星の神様ともいわれており、例祭日(七夕)は皆様の願いが書かれた短冊を大笹につけ祭典を斎行いたします。

▽境内摂社・末社「種貸社」一寸法師!!

住吉大社は一寸法師ゆかりの地。物語のはじめに子供のない老夫婦が子宝を恵んでくださるように参拝したのが住吉大社のため、一寸法師になってお椀の船に乗っているかのような写真が撮れるスポットがある。日本の昔話「一寸法師」は住吉大神の申し子だったと言われており、手水舎にその話がある。

昔話「一寸法師」は、住吉大社が発祥の地!!その昔、子供に恵まれない老夫婦が住吉の神様に祈願すると子供を授かったとか。

なるほど、先ほどの子安の意味はちゃんと繋がっていたんですね。

一寸法師のお椀に乗って記念撮影可能です。一寸法師像を探せ!!!

▽境外摂社「大海神社@重文」

祭神は豊玉彦命ことワタツミ、豊玉姫命の二柱で、海の民・安曇氏繋がりのようだ。

鎮座地の西方は、往古より「玉出嶋」といい、神域の杜は「磐手の森」と称し、萩と藤の名所でありました。社前の井戸は「玉の井」と呼ばれ、山幸彦が海神より授かった潮満玉を沈めたところと伝えられています。

社殿は、本社と同じ「住吉造」で、四本宮よりも古く1708年造営のもの。幣殿、渡殿、西門と共に重要文化財に指定されている。って千木の存在が出石神社(私のNOTE)並みで、拝殿から出ている。

▽大海神社横摂社「志賀神社」

祭神は、底津少童命 (ソコツワタツミノミコト)、中津少童命 (ナカツワタツミノミコト)、表津少童命 (ウワツワタツミノミコト)です。

神功皇后が見送った場所でもある神社がありますね。ここも安曇氏(阿曇氏)ゆかりの場所なんですよね~。

→オマケ:住吉大社周辺

2022年に住吉大社と高野山の繋がり。

▼お祭り

→正月

若い時に行ったのだが、人込み嫌いなので・・・。

→神種頒賜祭・祈年祭

→御田祭

→住吉祭

→神輿洗神事

→七五三

▼メディア情報

『源氏物語』の舞台でもあり、大阪市内で唯一の国宝建築物がある「住吉大社」に初詣♪

▼パワースイーツ

【大阪】住吉大社周辺のおすすめ8選!インスタで話題のスイーツや有名店も | PrettyOnline (pretty-online.jp)

神社をイメージした商品も♡大阪プリン専門店が住吉大社前にオープン! 【大阪・住吉】

→喜久寿(きくじゅ):住吉区東粉浜3丁目28−12

名物は「どら焼き」だが、「はったつさん」の日には「招福猫」が描かれた「初辰招き餅」が売られる。

→末廣堂:住吉区東粉浜3丁目12−14 末広堂ビル

「さつま焼き」をどうぞ!!

▼動画リンク

▼旅行記

大阪ミナミ⑬◆安倍晴明追って阿倍野へ!10年ぶりに住吉大社!【大阪ミナミシリーズ】|やんまあ@旅行記 (note.com)

その他

▼セットで行くところ

#総本社

#住吉大社

#一寸法師

#すみよっさん

#摂津一宮

#五大力

#本宮

#住吉神社

#住吉大神

#住吉神

#タケノウチノスクネ

#サルタヒコ

#二十二社

#大阪

#大阪市住吉区

#底筒男

#中筒男

#表筒男

#息長足姫

#神功皇后

#新羅遠征

#和歌の神

#農業の神

#弓の神

#相撲の神

#イザナギ

#イザナミ

#黄泉の国

#日本書紀

#太鼓橋

#反橋

#角鳥居

#住吉造

#国宝

#大海神社

#月の初めの辰の日

#初辰まいり

#みのりまいり

#初辰まいり

#神楽女

#源満仲

#藤原詮子

#藤原道長

#藤原彰子

#源義経

#源頼朝

#源実朝

#土佐日記

#紀貫之

#島津家

#誕生石

#島津氏

#船玉社

#待者社

#楯社

#五大力

#若宮八幡宮

#石舞台

#卯の花苑

#浅澤社

#大歳社

#おもかる石

#立聞社

#貴船社

#楠珺社

#種貸社

#一寸法師

#大海神社

#豊玉彦

#ワタツミ

#豊玉姫

#安曇氏

#磐手の森

#志賀神社

#住吉祭

#神輿洗神事

#喜久寿

#末廣堂

#わたしの旅行記

#一度は行きたいあの場所

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#旅行記

#やんまあ神社仏閣

#磐座

#人文学

#神仏習合

#大阪

#大阪ミナミシリーズ

#二十二社

#勅祭社

#国宝

#住吉

#記紀

#古事記

#日本書紀

#旅行・おでかけ