京都五大閣「大徳寺」制覇?通常非公開&拝観謝絶「聚光院」など千利休の茶室【京都紫野シリーズ】

京都五山!!京都五大閣!!1315年創建と京都では歴史が浅いが、秀吉、利休など権威・権力・武将・大名からの崇敬で、塔頭の格式がすこぶる高く、今でも広い境内を持ち、これだけ拝観謝絶している寺も珍しいかと。司馬遼太郎曰く「大徳寺の20余りの塔頭は美術館」だとか。本坊×2つの別院×22の塔頭から構成されている。ちなみに復興したのは一休さんです。

◆特別公開

↓2023年

「京の冬の旅」では三玄院、総見院、芳春院公開(1か所800円)

あっ今宮神社とセットですね!今宮神社の駐車場は最初の1時間100円で、それ以降は30分で100円です。「あぶり餅」食せば1時間駐車場無料です!まあ~ここら周辺の駐車場は安いですけど。

変更履歴

2023/05/12 初版

▼HP、アクセス、祭神

※後述「▼見どころ」参照

▼参拝記録

京の四大閣の1つであり、五大閣の1つである。ただ、ほとんどが通常非公開か拝観謝絶の塔頭が集まっている。ダンディな京都の寺である。

→2033/03/11

→2023/4/29以降:大徳寺 本坊伽藍 2023年春に特別公開決定!2023年4月27日~6月4日」

【重要文化財】金毛閣(外観のみ)

【重要文化財】仏殿 *2023年初

【重要文化財】法堂 並びに 狩野探幽筆 法堂天井画『雲龍図』

【国宝】唐門

▼見どころ

▽歴史

元々、桓武天皇の時代から権威が行幸の場所で貴族の遊猟地だった

時の人の崇敬で新しいが今でも権力を保つ寺院

1315年、播磨豪族・宗峰妙超が一宇を建てたのが始まりで、建仁寺、東福寺、南禅寺より新しい禅寺

宗峰妙超は宮中の者にも論破するキレものだった

一方、賀茂川五条あたりで乞食とともに生活し、天皇が話を聞くため探すが見つからなかったという話も残っている

1324年、伽藍を建立し宗峰妙超の寺とした

1326年、後醍醐天皇が朝廷の勅願道場としたので南禅寺と並ぶ「京都五山」となり一位となる

足利尊氏の時代になると尊氏は別の僧を推したので、衰退していき「京都五山」も降りるが、独自の文化を続けていく

1432年、大徳寺第26世・養叟宗頤(ようそう そうい)は、世俗化しつつあった五山十刹から離脱

座禅修行に専心するという独自の道を選び、貴族・大名・商人・文化人など幅広い層の保護や支持を受けて栄える

1453年、京都アルアルの応仁の乱で焼失し荒廃していく

この火災後、大徳寺北派と南派ができる

北派の本院は「大仙院」、南派の本院は「龍源院」

荒廃したときに現れたのが「一休さん」で再興していく

ただ一休さんは、大徳寺に住むことはなかったようだ

数々の芸術家が一休の教えを聞くべく集まったそうな

本能寺の変で、豊臣秀吉が天下人になると、権力を見せるべく、信長の法要をした寺が大徳寺である

1582年、信長の菩提寺として「総見院」を建てた

これをトリガーに秀吉配下の大名が塔頭などを創建する

茶室など様々なものが作られ千利休が担ぎ上げられる

1589年、千利休は三門楼閣を造営する

この造営に寺は感謝して千利休像を作り三門二階に千利休像を安置する

この三門の下を秀吉も通るのだが、千利休の雪駄の下を潜るとは~と怒りを買って切腹を命じられる・・

天国と地獄を見た寺だと認識しており、それが理由かどうかは分かりかねるが、今でも拝観謝絶など独自の道を進んでいる寺に感じる

▽大徳寺

境内MAPはこちら。

5万坪の土地に22の塔頭を持つ大寺院

織田信長と秀吉から篤い信仰を寄せていた

69歳で亡くなった千利休に所縁のある寺でもある

秀吉と千利休の蜜月がわかる至宝がある

室町時代は一休さんが住職を務めた歴史がある

通常非公開の本坊には、秀吉から切腹を命じられた千利休の証拠がある

千利休が寄進した「三問@重文(金毛賀)」の2階に千利休の木像が安置されている

この千利休像は雪駄を履いており、秀吉がここを通ると踏みつけるじゃないか!と逆鱗に触れ切腹を命じる・・・。

秀吉が天下取りをした秀吉の聚楽第の遺構「唐門@国宝」があり、一説には日光東照宮の門はこの唐門を参考にしたようだ

秀吉と千利休の蜜月がわかる至宝「茶釜」が庫裏にある(通常非公開)

この茶釜のイベントがきっかけで、北野天満宮の大茶会に繋がり、いまでも北野天満宮では太閤井戸がある

利休は秀吉のために作庭したる枯山水「直中庭」が塔頭「黄梅院」にある。真ん中の大きな岩は不動三尊像を表現しており、枯れ池は瓢箪の形をしている

実は秀吉より前に利休の才能を見抜いていたのが信長であり、織田信長坐像@重文が安置されている

この信長の坐像は本能寺の変の後に秀吉が奉納したもので、一番似ている像とも

利休切腹の真の理由は茶室にあるとか

→勅使門

1569年から1615年に建てられた御所の南門を移したとされる。その後ろに本坊が続く。

→三門「金毛閣@重文」

1529年、連歌師・宗長によって下層が寄進され、1589年に千利休が上層を完成させて「金毛閣」と名づけられた。寺は感謝の印に三門の楼上に千利休像を安置した。その後、豊臣秀吉は雪駄を履いた千利休像の下を通らせた秀吉の怒りをかい、1591年、聚楽屋敷で自刃させられたとか。。。

しかし、この話が正しいとするなら、天下人・秀吉なら三門を取り壊したのではないかとする識者もいる。

→仏殿@重文、法堂@重文、唐門@国宝、方丈

2023年4月27日から6月4日まで大伽藍特別公開があった。仏殿の内陣は358年ぶり、いや初内陣拝観にした!2023年まで参拝者を入らせなかったぐらい重要な場所と言えようか。

2023年の仏殿は補修中ですが、釈迦如来坐像が安置されていました。

法堂の内部の天井画の狩野探幽が描いた天女図がある。

方広寺こと京都大仏の10分の1サイズのもの・龍や麒麟などが彫られている。そう!あの秀吉が建立した京都大仏である!

仏殿背後には法堂は35歳の時の狩野探幽作「鳴き龍」こと「雲龍図」があるのだが、中央の須弥壇には仏像はなく、住職が登り説法をする。

ちなみに雲龍図は仏法を守るものであり水神でもある。お堂を火災から守ってという意味もあるようだ。

鳴き龍の下で柏手を打つとフラッター・エコーでシュルシュルシュルと鳴る!?

仏殿、法堂の後ろに唐門がある。龍や麒麟、鯉、松と孔雀など装飾され、一日中眺めていることから「日暮門」とも言われている。日光東照宮の門の参考にした門とも言われている。

ちなみに方丈は2022年ごろから修復中のため参拝不可です。2023年は具材は戻しているところです。今回の修復で、400年前ぐらいの江戸時代のノミが発見されたよう。

修復完了まであと3年のようです。

→大黒天尊(大国主)

→社務所(宗務本廟)

▽塔頭「龍源院」

北大路通に面した南門から黄梅院北側にある。創建は応仁の乱後で、1502年か1512年創建としている。本堂と表門は創建当時のままであり、大徳寺最古の建物である。

この塔頭は、5つの庭園が配されていて、境内のいたるところに苔ているため「洛北の苔寺」という通称で知られているよう。

見どころは「方丈前庭」で「一枝坦」と呼ばれる庭園は余分なものを取り除いた禅宗独特の枯山水庭園。神仙思想に説かれる蓬莱山の理想の世界を表現しているとか。

▽塔頭「瑞峰院」

龍源院西にある1535年創建。十字架を7個の意思であらわしたと庭になっており、キリシタン大名・大友宗麟が建立した寺。

▽塔頭「高桐院」

1590年、秋の紅葉時などで拝観できるところ。石畳みの参道に苔の庭が見どころ。細川忠興が父・藤孝の菩提寺として創建。細川忠興の妻・ガラシャも葬るところでもある。

▽通常非公開塔頭「黄梅院」春秋公開

大徳寺南門から入ってすぐにあり、春と秋に特別拝観が行われる。

1563年、織田信長の父・信秀の追善菩提のために小庵を建立されたことが始まり。豊臣家や豊臣秀吉政権の五大老・小早川家がお堂を建立するなど、多くの戦国大名所縁の寺で、毛利家の菩提寺となる。

庫裡は日本の禅宗寺院において現存する最古のものである。武野紹鴎作茶室「昨夢軒」、千利休作庭の「直中庭」が有名。

底辺の枯山水に置かれた石は2つのみ!!

▽塔頭「大仙院」

「聚光院」の右側を北上し「芳春院」手前にある寺。司馬遼太郎が大好きな庭園なんだそうですが、堂内は撮影禁止です。

ローマ字などで客、いや参拝者を誘っているところ。座禅が500円!なるほど、海外の富裕層や経営者が「ZEN」にはまっていると聞いたことがあったっけ。

1509年、六角政頼が、子の古岳宗亘を開祖として創建。本堂@国宝は創建当初の建物で、禅宗の方丈としては最も古い遺構の一つ。書院は@重文、庭園は枯山水を代表する石庭と、史跡・特別名勝とされる。あの司馬遼太郎氏も大好きな庭園なんだそうな。

禅は全然(今のところ)興味がない。。ということで、「芳春院」に向かおうとしたが、「真珠庵」というのが横にあった。

▽通常非公開塔頭「真珠庵」

一休さんゆかりの寺で不定期な年に公開される。

▽通常非公開塔頭「芳春院」撮影NG

大徳寺境内の一番北にある。加賀藩主・前田利家の正室が創建した前田家の菩提寺で1608年に創建。京の四閣の一つともされる「呑湖閣(どんこかく)」が見どころ。ちなみに前田家は菅原道真の末裔なんだそうですよ。

京の四閣

金閣、銀閣、飛雲閣、呑湖閣

京の五閣は四閣に東福寺を足すそうな。

芳春院手前には盆栽が楽しめる庭園があるようですね。芳春院と半券があれば安くなるようです。

この山門より先は写真NGです。

「京都市観光協会」のダイジェスト動画どうぞ!

▽通常非公開塔頭「聚光院」

ここの庭は狩野永徳が描き、利休が作庭された見どころが多い寺。本堂には狩野永徳の襖「花鳥図@国宝」がある。この絵はモナリザの絵を借りるときに、フランスへ交換条件にされた名作である。

事前予約で人数制限があります。2023年は2000円ですね・・。

→狩野永徳「花鳥図@国宝」

唯一国宝の建物と一体になった襖絵で千利休の菩提寺でもある。

日本の最高傑作のレベル!と称された狩野永徳・松栄親子の襖絵が超有名!46面の襖絵の一部は博物館の寄贈されているが、2022年などはすべて里帰りされるので要注意ですね。

父・松栄は47歳で、この時すでに息子・永徳が天才だと認めたとされる。理由は、様々なメイン場所で永徳に任せていることで、鯉など動物は永徳中心で描かれているため。

そして、ここは千利休の茶室でも有名であるが、江戸時代作なので京都では新しい。って、亡くなってからの茶室になるが、お墓もあり、僧と繋がりが強かったので、切っても切れない縁があるようだ。

本堂の本尊脇に千利休坐像が安置されている。江戸時代ながらも生き写しと言われている。

▽通常非公開塔頭「興臨院」春秋公開

春秋に公開される。

1521から1528年、能登の守護・畠山義総が創建。その後、前田利家が本堂屋根を修復し、前田家の菩提寺ともなる。創建当時の姿が残る「表門@重文」と「本堂@重文」が見どころ。

1521から1528年、能登の守護・畠山義総が創建し畠山家の菩提寺に

前田利家が本堂屋根を修復し、前田家の菩提寺になる

創建当時の姿が残る「表門@重文」と「本堂@重文」が見どころ

1532~1555年、再建されたのが現在の本堂

1577年、畠山義総の死後、畠山家は上杉謙信に攻略され没落

1581年、畠山家没落後に前田利家により修復され、前田家の菩提寺になる

1975年、数年かけて方丈、門などの解体修理を行い、再建当時の姿に復旧

庫裏と庭園はこの頃に築かれた

→表門@重文

平唐門で檜皮葺が良い!表門は大徳寺境内の中でも古く「興臨院の古門」とか。

参道先に唐門がある。内陣拝観すると近くから見られる。

→本堂@重文、方丈庭園

2019年3月16日から2019年6月9日に大徳寺塔頭・興臨院で春の特別公開。加賀藩の前田家の菩提寺となっていることから、本堂@重文は室町時代の建築様式をよく表しており、本堂前の枯山水庭園は理想の蓬莱世界を表現していると評される。その他、重要文化財も多い。

方丈庭園横に降りる場所があり、そこに行くと寺の入り口が見える。

→唐門@重文

元に戻ります。禅寺っぽい風景ですね!

→唐門@重文から本堂@重文×方丈庭園

檜皮葺の本堂は、方丈内は「響き天井」になっており、天井の下で手を叩くと良く響く(人が多く集まると響かないよう)。

方丈の襖絵などを見るが、堂内は写真NGです。

本堂をぐるっと回ります。

→茶室 「涵虚亭(かんきょてい)」

茶室へ向かいます。中庭や鯉やツクバイを楽しみます。

→帰り

▽拝観謝絶塔頭「三玄院」石田三成の墓

1589年に浅野幸長・石田光成・森忠政が創建した塔頭。豊臣秀吉の右腕だが、関ケ原の戦いで西軍東軍に分かれた3武将が創建し、かつ、ここに眠っているという名寺。2023年に拝観可能になった。

ここから写真NGです!

入ると枯山水の庭園がある。山から流れる滝、岩と苔で島を表している縁側でボ~と座るのが良い。七、五、三の石が並ぶ枯山水!?

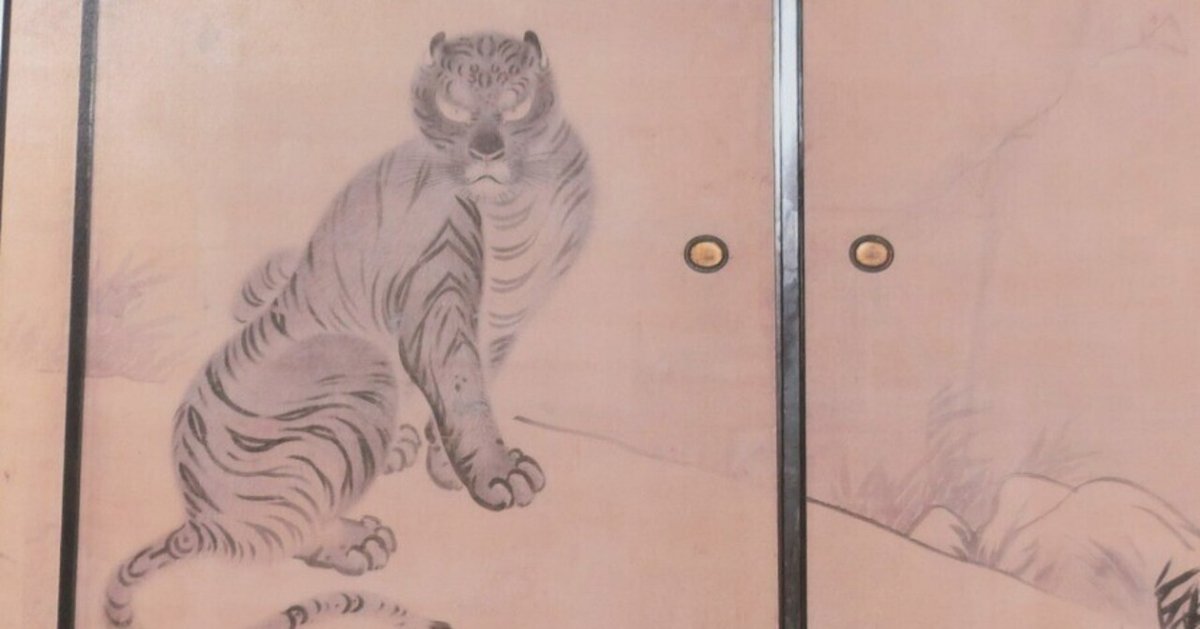

方丈内の左には原在中作「八方睨みの虎」はどこから見ても目が合う名作で、鼻と眼の縁に色がついているのが特徴なんだそうな。

写真NGです!「京都市観光協会」のダイジェスト動画をどうぞ!

さらに「波の襖絵」は波の上に巨大な龍が描かれている。なお、絶対非公開の場所に 開祖・春屋宗園和尚坐像が安置されている。

▽通常非公開塔頭「総見院」秀吉が創建!信長の菩提寺

1582年、豊臣秀吉が創建した織田信長の菩提寺。開祖・古渓宗陳は千利休の禅の師匠なんだそうな。「大徳寺=秀吉+千利休」なのが公式として成り立つかも。

→本堂

本堂に安置された「織田信長坐像@重文」は本能寺の変後の1周忌法要に合わせて安置されたよう。実はもう一体あったらしく、こちらは織田信長の遺体の変わりに棺に入れた。あと、信長一族の墓石がある。

堂内には小さな釈迦三尊像が安置され、左に「織田信長公坐像@重文」が安置されている。1300年代の運慶・快慶の慶派仏師・康清(こうせい)作である。この仏像は織田信長が本能寺の変で亡くなった翌年に出来たそうで、香木からのもの。実はもう1体あったが、信長の御遺体がなかったので信長に見立てて御棺に入れたようだ。

→茶室

茶室方面に行きましょう!

→井戸

境内には、加藤清正が朝鮮から持ち帰った石を井筒とした「堀り抜き井戸」がある。深さ13mの井戸で落ちたら拾えませんので要注意です。

→織田信長一行のお墓

2023年3月は「織田信長の掛軸」も公開された。

→XXX

▽拝観謝絶塔頭「養徳院」「徳禅寺」「大慈院」「正受院」「龍翔院」「玉林院」「龍光院」「大光院」

→養徳院

→徳禅寺

→大慈院

→正受院

→龍翔院

境内西へ抜けてみる!

→玉林院

→龍光院

→大光院

▼旅行記▼セットで行くところ

▼仏像展

▽2019年 京都国立博物館『京博寄託の名宝-美を守る美を伝える-』

周季常・林庭珪他筆「五百羅漢像@重文」が展示された。

#京都五大閣

#大徳寺

#通常非公開

#拝観謝絶

#聚光院

#千利休

#茶室

#京都紫野シリーズ

#京都五山

#京都五大閣

#司馬遼太郎

#京の冬の旅

#あぶり餅

#京都四大閣

#金毛閣

#宗峰妙超

#京都五山

#足利尊氏

#養叟宗頤

#大仙院

#龍源院

#一休さん

#豊臣秀吉

#千利休

#織田信長

#国宝

#龍源院

#瑞峰院

#高桐院

#細川忠興

#ガラシャ

#黄梅院

#大仙院

#聚光院

#真珠庵

#芳春院

#聚光院

#狩野永徳

#花鳥図

#興臨院

#畠山義総

#上杉謙信

#涵虚亭

#三玄院

#石田三成

#浅野幸長

#石田光成

#森忠政

#原在中

#八方睨みの虎

#総見院

#やんまあ

#やんまあ旅行記

#やんまあ神社仏閣

#神社仏閣

#神社

#神社巡り

#仏像

#京都

#京都市上京区

#紅葉

#桜