受容の器と認知行動療法

この間、餃子パーティーを行きつけの焼き肉屋でしてきました

焼き肉屋に、餃子のお土産持っていって、パーティとか

いいんかい?

ここ何屋さん?

みたいな感じでしたが、美味しかったです!

デザートに近くのコンビニで買ってきたアイスを食べました!

うーん、親戚の家か何かなのか?アットホームすぎる(笑)

どうもふきたです!

さて今日は、認知行動療法を考えるうえで重要な

受容の器の考えについて、書いていけたらと思います

①受容の器とは

受容の器は専門用語として、存在しているものではありません

ただ、こういったものがあるんだよ

というために、私の先輩職員が作った、造語です

しかし、この考えは

自分自身でも、なるほどなと考えさせられたもので

共有できればと思います

「受容の器」は以下のような意味を持っています

受容:

自分や他人に対する感情、思考、過去の経験、現在の困難、未来への不確実性などを無理に変えようとせずに、ありのまま受け入れること

器:

その受容力、すなわち個人がどれだけ多くの感情や状況を無理なく受け入れることができるか

認知行動療法やマインドフルネスベースのアプローチでは

自己の「受容の器」を広げることで

苦痛やストレスを和らげ

無理にそれを排除しようとせずに

適応的な行動や思考を選択できるようになるとされています

したがって、「受容の器」は

個人がどれだけのものを受け入れ

対処できるかの能力や範囲を示す比喩表現になります

以前、子どもが心豊かに育つための私たちの役割②~自身と自信~|ふきた ひとみ (note.com)

のところで書かせていただいた

自己肯定感

がここで関わってくると考えていて

できない自分、ダメな自分、自分の感情に振り回されている自分

をそれでもいい、その感情の存在自体はダメじゃない

と受け入れて、受け止めて

対処していくには、どんな自分でも受け入れる

=受容の器

が育っていない、自己肯定感が低い

と対処に向かって行動できない

ことになってしまいかねないのです

つまり、まず現状を受け入れて、受け止めて(理解する)から

対処ははじまるのだ

現状を受け入れられない、受け止められない(理解したくない)では

対処のスタートラインに立てない

というのが

前回の記事で書いた

※ただし、受容の器がそもそもない人には、これらの理論は入っていかないことも知っておくことが必要

の部分の意味になります

②認知行動療法と受容の器

認知行動療法におけるストレスコーピング(ストレスを緩和するための方法や行動)で

まず、一番最初に私が学んだこととして

ストレスがとても溜まっていてどうにかしたいという気持ちがある

ただ、そのためには

解決するための行動を学ぶ前に

なぜ、ストレスを感じるようになったのか

それを見つけないと

一時的に、ストレスが軽くなったとしても

またすぐに、溜まっていってしまう

とうことでした

確かにそうですよね

ストレスの原因が分からないままで

多少ガス抜きを何回か挟んでも

その原因がずっと発生し続けていたら・・・

なくなることはないし

原因が分からないままで

有効な対応もできないことでしょう

そして

ここでの先ほどの

受容の器が出てきます

ストレスの原因と向き合う際に

知りたくなかった自分の考え方や感情、そして、見たくなかった周りの自分の扱われ方等に目を向ける瞬間が絶対に来てしまうのです

その時に、そこから目を背けたら・・・

原因に対しての対処までは行きつかない

というところは知っておいていただくといいかなと思います

一つの理論としてね

ただね、そんな人たくさんいるなと

それで全て、向き合わなかったからって

不幸せになるというものでもないし

理論としてはそうなっていたとしても

それを選ばないということで、人間としてダメというわけでもないし

けど、自分の幸せを考える時に

方法の一つとして知っておくことはいいかなと思いますので

今後もご紹介はしますよーということでね!

また次回!!

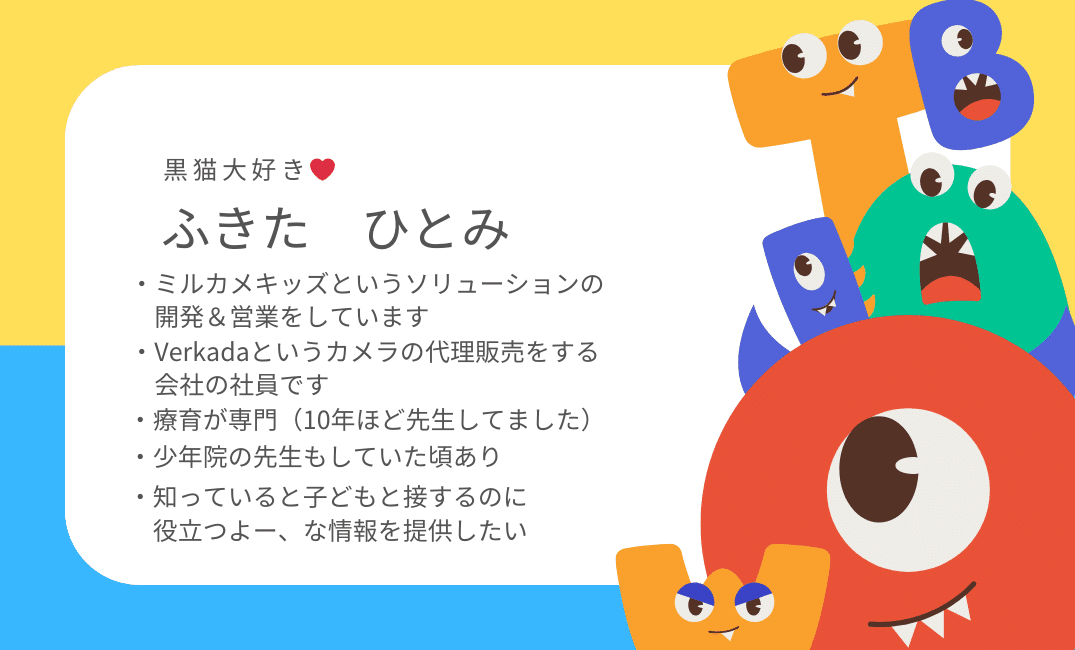

⇩この記事を書いた人⇩

⇩おすすめの自社子ども施設向けカメラ⇩

Verkada – 監視の未来を刷新! AIとカメラが一体化し、スマホやタブレットでいつでもどこでもセキュリティチェックが可能に。 - verkada (ldd.co.jp)