マニ教の終末論を深層意味論で読む

(本記事は無料で最後まで立ち読みできます)

前回「マニ教の創世神話を深層意味論で読む」に引き続き、青木健氏の著書『マニ教』を読む。マニ教は「善悪二元論」「光と闇の二元論」として知られる、西暦3世紀の西アジアで生まれた宗教である。

前回の記事では、青木健氏の『マニ教』に描かれた、マニ教の創世神話(世界の始まり、世界の起源についての神話)にあたるものを、深層意味論の手法で読んでみた。

それに対して今回は終末論である。

要するに、この世の終わりである。

* *

一般的には、この世の始まりについて言葉で語ろうとする起源神話、創世神話の「こうして、今日の世界が生まれましたとさ」という話は「めでたしめでたし」で終わることが多い。取り立ててめでたくはなくても「まあそんなものかな」と思える範囲に収める場合も多い。

しかし!

マニ教の場合、「この世」の創世神話は、まったく「めでたしめでたし」ではない。めでたいどころか「さあ困ったぞ、どうしよう・・」という感じである。

+ +

マニ教の創世神話によれば、この世は、”光の要素を食ってしまった悪魔たちを閉じ込めるために、光の神がつくった檻”であり、この世に生きる人間に至っては、”光の神に取り返されないように、光の要素を閉じ込めておくために、悪魔が作った容器のようなもの”である。

神が作った檻と悪魔が作った檻が入れ子状になって、その中で光の要素を少しでも取り戻すべく神から啓示をうけた人間と、光の要素を物質の中に閉じ込め続けようとする悪魔製の身体をそのまま生きる人間とが戦わなければならない、というのが、マニ教的なこの世界の成り立ちの理解である。

あまりめでたい話ではない。

マニ教の創世神話では「こうして世界が生まれましたとさ」の世界は、なんと、まさかの

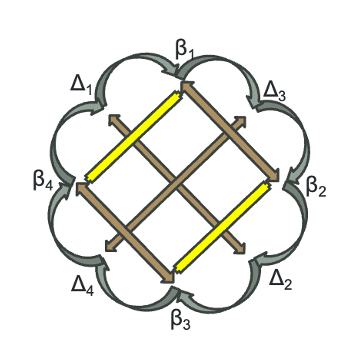

1)”光を食ってしまった悪魔を閉じ込める用の檻”として、β光の神が作った「Δこの世(宇宙ー地球ー生命)」

2)光を物質に閉じ込めておく用の檻としてβ闇が作った「Δ人間」

という二つの項が睨み合う戦線である。

そして、どうにかしてΔ人間から光の要素を抽出し、集めた光を助けた後に、悪魔用の檻であるΔ宇宙ー地球ごと闇を葬り去ろう、という話になる。

*

光の要素を飲み込み閉じ込めている悪魔たち。

この悪魔たちがそれ以上、光の国に侵入することがないように、

光の国の神々は、この宇宙・地球という「檻」を用意した。

そして、光の要素を悪魔たちから解放したのちに、

光の国へと送り届けるための乗り物となる天体も用意した。

あとは、光の要素を悪魔たちの中から抽出していけばよい。

*

地上から、光の要素を救出しよう

ここから話は転じて、マニ教を信仰する者の使命と、世界の終わり(悪魔用の檻としての世界の終わり=光の解放)という話へと展開していく。

*

ということで、前回の続きから読んでみよう。

・ ・ ・

と、その前に、前回の復習をしておこう。

前置きが長いと言われそうだが、おもしろいからね。

マニ教の創世神話は、開祖マーニーが彼自身の霊界に住まう双子、霊界に留まるドッペルゲンガーが天使として示現した者によって授けられた啓示に基づく(らしい)

このような憑依(と呼べる様なこと)の只中で語られた言葉は、わたしが勝手に言っている深層意味論でいうところの「β脈動」状態に励起された言葉である。

「β脈動」状態に励起された言葉とはすなわち、経験的感覚的に対立する二極の間を激しく行ったり来たりする動きを繰り返し、二極のどちらか片方だけに定まることのない、二極にたいしてそのどちらでもあってどちらでもない、曖昧な言い換えに巻き込まれた言葉、とでも言っておこう。二辺を離れている言葉、と言い換えても良いかもしれない。

じっさい、マニ教の創世神話と読んでみると、経験的な二極を表すふたつの言葉の間で、一方と過度に分離したかと思えば他方と過度に結合し、そうかと思えばまたそこから過度に分離して、またもう一方と過度に結合するような動きを示す、振幅を描きつつ高速で行ったり来たり振動する神々の活動を見ることができる。

このβ脈動する神々の動きの振幅の最大値と最小値のようなものとして、この世の、現世の、経験的な世界の秩序が分節される。

ただし、マニ教ではこうして出来上がった世界の秩序は「めでたしめでたし」のシロモノでは無く、なんとまさかの、光を飲みこんでしまった悪魔たち=物質を閉じ込めるための牢獄に他ならない、という。

そういうわけで、この悪魔用の牢獄としての世界の中で、悪魔たちの体内から少しづつでも「光の要素」を解き放っていくことが課題になったのである。

そうして悪魔から光を搾り出すことに可能な限り成功した段階で、光を食ってしまった悪魔用の檻兼悪魔から光を抽出するための仕掛け(つまり光と闇が入れ子状に包み合う分離と結合の分離と結合が際どくなっている状態のもの)としてのこの世は、もう必要がなくなるため、スクラップになり、晴れて、光と闇(β光とβ闇)との分離がはっきりと確立される、ということになる。ここにいわゆるマニ教の終末論が出てくる。

人間と宇宙の逆向きの関係

まず、青木氏が次のように書かれているところをおさえておこう。

「宇宙と人類はどちらも暗黒の悪魔たちを材料として創造された。清純なのは、光の要素から創造された太陽、月、天の川、および人間の魂だけである。」

宇宙は、悪魔たちを材料として作られたものである。

ただし、宇宙を「悪魔用の檻」として作ったのは「光」の神である。

光の神が、悪魔たちがそれ以上光を奪いにくることがないように、悪魔たちを閉じ込めるために作った檻のようなものがこの「宇宙」の秩序である。

つまり宇宙は、材料こそ悪魔に由来するが、光の神の創造物である。

この光と闇、神と悪魔、どちらのものだか曖昧になるほど混じり合っているというのが、この私たち人間にとっての世界の成り立ちだというのである。

* *

人間も、悪魔たちを材料にして作られたものである。

人間を作ったのは、悪魔たちである。

悪魔たちが、自分たちの中に飲み込んだ「光」を閉じ込めるために、肉体を再生産する仕組みとしての人間を作ったのである。

ここで宇宙/人間の対立は、

宇宙 = 悪魔を材料として、”光”が作った、”悪魔”用の檻

人間 = 悪魔を材料として、”悪魔”が作った、”光”用の檻

という似て非なる、同じだが真逆に異なる関係にある。

* * *

ここで”光”の軍団が、悪魔の王アフレマンの眷属どもに囚われた「光の要素」としての人間の魂を解き放つためには、光を閉じ込める檻である”人間(の肉体)”を何とかしないといけない、ということになる。

これを青木氏は「人間存在が最終決戦の舞台となった」と記す(p.141)。

(AI生成)

「悪魔が作った”光”用の檻」としての人間の中の光の要素に直接語りかける

光が悪魔を閉じ込め、その悪魔たちが光を閉じ込めるこの世界において、光の軍団が攻勢をかける。

「生ける精神ミフル神(ミトラ神)」は、アダムのもとに「叡智の世界の王(フラデ・シャフル・ヤザド)=光のイエス」を派遣した。

「叡智の世界の王=光のイエス」はアダムに啓示を与え「光の世界」の記憶を思い出させた。

こうしてアダムは人類最初の使徒となった。

*

アダムはまずイブに対して、人間の肉体に囚われた光について宣教しようとしたが、間に合わず、カインとアベルという次なる世代の肉体=光を閉じ込める檻が生まれる。

以後、人類は繁殖し続けることになった。

* *

これに対して「叡智の世界の王=光のイエス」は、

次々と預言者を人間たちの間に送り込み、啓示を与え続けることになった。

アダムとイブというのは、あのキリスト教の聖書にも登場するアダムとイブである。

マニ教では、二人の悪魔が「交尾」して生まれたのがアダムとイブだということになる。

アダムとイブは「生殖を渇望するプログラム」を組み込まれ、悪魔が保持している光の要素を次々と再生産される物質的肉体としての人間のうちに閉じ込め続けることになった、というのである。

ただし、このアダムの中の、まさにその閉じ込められた「光」の要素は、あくまでも光の要素である。悪魔の罠に囚われているが、あくまでも光である。この人間の中の光の要素に、光の神が直接アクセスし、語りかける。

それが「啓示」である。

こうして「悪魔が作った”光”用の檻」でもあるアダムだが、そのうちの光の要素を通じて神の啓示を受け、その囚われた光の要素を励起された「預言者」になる。

預言者の系譜と「預言者の封印」

ところが、アダムだけでは、人間の肉体という「悪魔が作った”光”用の檻」としての人間の肉体の再生産を止める(!)ことはできなかった。悪魔によって設定された「生殖を渇望するプログラム」もまたBIOSのようなものとして動き続けている。

そういいうわけで、つぎつぎと世代を継いで生死を繰り返す”悪魔が作った光の要素を閉じ込めるための檻”である人間たちのあいだに、光の神もまた次々と啓示を与え、新たな預言者を産み続けることになる。そこに「アダム→セト→ノア→アブラハム→シェーム→エノシュ→ニコテオス→エノク→ザラスシュトラ→仏陀→イエス→マーニー」という、預言者たちの系譜が連なる、とマニ教では教える。

そしてこの最後の「マーニー」こそがマニ教の開祖マーニー本人、この神話を語っている本人であり、彼は自分自身を「預言者の封印」、預言者の連鎖の終端(ターミネーター)と位置付けたのである。

預言者といえば、神の方面から眺めるなら時間を超えて、線形の時間、過去ー現在ー未来を超越して、いつでもどこでも、幾多の預言者たちは、みなそれぞれの「多」でありながら、互いに異なるものではない「一」でもある、一に非ず多に非ず、という関係にあるとみてもよさそうなものであるが、ここはさすが文字マニアともいうべきマーニーらしいところで、預言者もまた項から項への線形配列として記述しておこうとする。

この辺りがおそらくマニ教の「わかりやすさ」だったのだろうと思うし、同時に、Δ-Δ-Δ-Δ-Δの前後関係は、どれほど「これが最終的なΔ項です、これ以上遡ることができない終端となるΔ項です」と宣言したところで、あっというまにまた新たな、次なるΔ項に連なっていくという特性がある。そういうわけでマニ教もまた、新たな最終項を設定できた宗教や、あるいは自在にΔ項を発生させることができるようなアルゴリズムを組み込んだ思想によって「過去」へと送り込まれることになるのであろう。

* * *

アブラハムに、ゾロアスター教のザラスシュトラ、お釈迦様に、イエスキリストが並ぶのを見ると、びっくりされる現代人の方もいらっしゃると思うが、このようになる理由は青木氏が『マニ教』に詳しく書かれているので、ご興味のある方はぜひ読んでみてください。

*

人間に閉じ込められた「光の要素」を解放するために、禁じられる悪行と、推奨される善行

ここで預言者マーニーが、最後の預言者として人類に与えた啓示とは、即ち次のことである。

「個々の人間はその生き方によって、宇宙の運命に対して責任を負っている[…]その目標はただ一点、光の要素を人間の肉体およびこの世界から解放することである」

そうして、肉体と世界からの、光の要素の解放に寄与する行いが「善」で、光の要素の肉体への封じ込めを強化してしまう行いは「悪」である、という観点から、人間がなすべきこと/なすべきでないことのリストができる。

青木氏の『マニ教』の145ページからを読んでみよう。

まずなすべきではない、禁じられるべき悪行は次のとおりである。

光の要素を物質に閉じ込め、物質によって傷つけることは禁止

・動物も植物も大地も水も、すべてわずかでも光の要素を宿しているので、それらを傷つける恐れのある殺生や暴力は禁止。

・自分の体内の「光」の要素を傷つける恐れがあるので、自死も禁止。

・悪魔に由来する動物たちの肉を吸収しないよう、肉食は禁止。

・アルコールは欲望を掻き立て意識(啓示を聞くかもしれない場)失わせるので禁止。

・光の要素を次なる肉体に閉じ込めることになるので、性交は禁止。

・土や動物を傷つける活動は禁止なので、商業以外の生業は禁止。

なんというか、現代人にも、けっこう訴えるものがあるように思えるのはわたしだけだろうか。

逆に、現代のヒューマニズム、人間中心主義からすると、不適切にも程があると思われる方もいらっしゃると思うが、この宇宙と地球はあくまでも悪魔を材料にして光の神が作った悪魔を閉じ込める用の檻であり、人間存在は悪魔が光の要素を封印するために作った檻である、ということを大前提に据えるなら、しごく真っ当なことしか言っていない。

おもしろいのは一番最後の「商業以外の生業は禁止」というところである。現代人からすると、”耕作する人や、物質を加工してものを作る人がいなければ、商売でやり取りする「商品」を生産できないだろう!”と言いたくなるのであるが、商品生産を交換の起点に置かないと気が済まないのは定住型の農耕牧畜や都市文明を前提とした話である。たとえば旧石器時代の人類であれば、わずかに加工した自然の石やを「これ、使えるからやるよ」的な感じで交換し、人から人へ、伝えたり、たまたま得た獲物は「すぐ腐っちゃうから、みんなで食べようよ」とシェアしていた、らしい。

* *

推奨される行い

次に、推奨される善行は次のとおりである。

・上記の禁欲を遵守した聖職者は、植物、特にメロン、キュウリ、ブドウを食べることで、これらの植物の中の光の要素を濾過し、讃歌を歌うことによって光の王国へ送り出すことができる。

・讃歌は特に、太陽と月に向かって集中的に朗唱すべし。

これらのことがさらに細かく、聖職者と一般信者、それぞれに対して定められる。ここについては青木氏が、キュウリばかりかじって歌を歌い続けるとは、と書いているくだりもおもしろい。

* *

それにしても、なぜ、メロン?

メロン・スイカ

宗教の言説で唐突にメロンが出てくると、1995年当時、父親が毎朝通勤で、あの時間に千代田線のあの車両で霞ヶ関駅を利用していたものの、たまたまその日だけは祖母の相続の書類の不備の対応で出勤できなかったために現場に遭遇しなかった、という「地下鉄サリン事件」に関する個人的な記憶から、一瞬ドキッとするのであるが、そもそもメロンのようなものは、神話論理においてはβ項なのである。

メロンやスイカは”乾いた世界に包まれながら、自らの内に水を包み込むもの”である。

・内/外、包摂するもの/包摂されるもの、容器/内容物

という経験的で感覚的な二項対立関係と、

・乾いている/湿っている

という経験的で感覚的な二つの二項対立関係を交差させた位置におさまりやすい両義的で中間的、対立二極のどちらでもあってどちらでもない媒介項(わたしが勝手に名付けた用語でいえばβ項)なのである。

乾いた世界で湿ったもの。

包まれているのに包むもの。

これが即ち、神話論理におけるスイカである。

マニ教の話でいえば、「乾いた世界で湿ったもの」としてのスイカは、”殺伐とした悪魔の世界(地球)にありながら、輝く光の要素を内に秘めたもの”である人間とよく似ている。

また、「包まれているのに包むもの」としてのスイカも、”悪魔用の檻として作られた現世に”包まれて”いながらも、さらに自らの中に光の要素を閉じ込めているもの”としての人間のありかたともよく似ている。

つまり、乾/湿、包まれている/包むものの経験的二項対立の間で振動するβスイカを食べる=体内に摂取する=内外の境界を乗り越えてひとつになる=過度に結合することにより、人間もまたスイカとよく似たβ項へと変成することができるわけである。

βスイカと過度に結合する人間は、β人間である。

人間は通常、ふつうに生きていればΔ項として定まっており、自/他を妄想分別し、生/死を妄想分別しては、特定のΔ項に執着し迷っているわけであるが、しかしβスイカと過度に結合することで、そのような執着の二辺を離れることが神話論理的にはできる。もちろん、普通に街中で売っているスイカはそのままではΔスイカである。

こういうのはたいがいΔスイカである。

普通のΔスイカをβ化するためには、神話の論理、神話的な語り、言葉と言葉の対立関係を分離したり結合したりする動きの余地を開く意味分節を通じた「意識」の変容が必要である。

ちなみに、スイカとメロンはちがうじゃないか、と思わるだろうが、

包む/包まれる

乾/湿

という対立関係の重なりでいえば、同じ位置に分節されるものである。

+ +

さらにちなみに、わたし個人は、メロンばかり食べて太陽に歌を送る暮らしは、けっこうたのしいのではないかと思う。

ちなみについでに書いておくと、中学生の時に身近に生じた地下鉄サリン事件は、わたしにとって「宗教的な言説による意味分節」に対する疑問を大きく膨らませるきっかけであった。信者に殺人を命じる教団もまた「宗教」だと言うし、一方で「死んだおばあちゃんはお父さんを守るために、わざと書類のハンコを一つだけ押し忘れるようにさせたんだ」という語りが交わされ、そのことに特に違和感なく相槌を打ち、間違っても「非科学的である!」などとは言わない家族の雰囲気もまた、ある意味では「宗教的」である。この幅、振幅の振れ幅を目の当たりにして、いったい自分はどういう言葉の使い方で”これ”を分節することができるのだろう、と途方に暮れたものである。

* * *

光の解放

さて、このような禁欲を守ったマニ教聖職者が肉体的に死ぬと、次のようなプロセスが発動する。

肉体が活動をやめると、魂が肉体から離脱できるようになる。

これは冥界の物質からの解放としてこの上ない喜びである。

残された体は光の要素を含まない物質であるので、裸で土に埋める。

*

聖職者がマーニーの福音の「叡智」によって、自己認識を獲得し、戒律を守って霊性を浄化した場合、その魂は死後、自己のドッペルゲンガーである善行を集約した乙女に出会う。

彼女は勝利のトロフィーや王冠を携えた神々とともに聖職者の魂を迎え、

悪魔たちの妨害を駆逐しながら、

光の国への乗り物である月、太陽へと導き、

そして光の天国のオフルマズドのもとへと導く。

こうして聖職者の魂は、宇宙の終末まで、オフルマズドの天国で安らぐ。

まず肉体という檻、悪魔が作った光を閉じ込める用の檻が崩れる。

そうして魂(肉体に閉じ込められていた光の要素)が、解き放たれる。

仏教でいうと、八識を解かれる、という感じである。

*

聖職者の清浄になった魂は、肉体=物質=八識から離れると「自己のドッペルゲンガーである善行を集約した乙女」によって迎えられる。聖職者の肉体が、男性であったにせよ、女性であったにせよ、あちらで歓迎してくれる「自己」はすべて「乙女」であるというのがおもしろい。おそらく門・ゲート的なことのなにかなのだろうが、ここではマーニーがそのように「観た」ということで十分である。

そしてこの乙女姿のドッペルゲンガーの導きにより、肉体の檻から解放された光=魂は、光の王国への「乗り物」であった月や太陽や天の川へと乗り込むことができ、そうして、オフルマズドのもとへと旅立ち、そこにしばし住まう。

おもしろいのは、オフルマズドの天というのは、悪魔用の檻としての宇宙=地球から解放された「光」たちが安らぐ場所であって、「時間の神」が統べる光の国そのものではない。つまり、”悪魔用の檻である地球から解放された「光」”たちも、β光とβ闇の対立関係に対しては、いまだ中間的な位置(この場合はΔ項が収まる位置)に置かれている。

*

* *

さて、ここだけ読むと死がすばらしいことであると言っているように思われるかもしれないが、早まってはいけない!

マニ教では自死は「光」の要素を傷つける恐れがあるので禁止されているし、このような光としての魂の解放を生きることができるのは、禁欲を守り、清浄な”光体”としての自己認識を獲得している聖職者に限られる話である。間違ってもわれわれ一般人が「死んだら解決」という話ではない。

禁欲をまもっていない一般人はどうなるのか

禁欲を守ることが十分でなかった一般信者や、マーニーの教えに耳を傾けなかった人(「異教徒」)の場合は、現世の生物に輪廻転生したり、悪魔に捕食されたりするという。いずれにしても、悪魔や、悪魔から作られた悪魔を閉じ込めるための現世の一部であり続けるということである。

こういうことを繰り返しているうちに、少しづつ、少しづつ、マニ教聖職者の肉体を経由してオフルマズドの天に移動する魂たちが増えてゆく。

そうして、もういいかな、これ以上は悪魔の身体=物質から光の要素を回収できないな、となったところで、この世、この宇宙は終わりを迎えることになる。

世界のおわり

悪魔の中に取り残された光はどうなるのか?

世界に背教が渦巻く中、

ついに「叡智の世界の王=光のイエス」がこの世に降臨する。

「叡智の世界の王=光のイエス」は、全ての人間存在を呼び集め、

最後の審判を下す。

義人たちは光のイエスの右側に集められ、異教徒たちは左側に集められる。

義人たちはしばらくの間「叡智の世界の王=光のイエス」とともに地上で至福の時を過ごし、やがて、彼らの魂は肉体から離脱し、オフルマズドの統べる天国へと送られる。

一方、異教徒たちは悪魔たちの地獄へ落ちる。

*

「生ける精神ミフル神(ミトラ神)」は、取り戻せるかぎりの光の要素を回収し終わると「時間の神」が統べる光の国へと帰る。

そうすると宇宙の秩序内における経験的な時間はとまり、風も水も火も、光の王国へと飛び去る。

動物、植物、鳥類、海獣は世界から消え、地獄に落ちる。

そして大崩壊が始まる。

悪魔たちを見張っていた「生ける精神ミフル神(ミトラ神)」の五人の部下たちも光の国へと去り、彼らが支えていた、十の天圏と黄道十二宮は地上に崩落し、宇宙の秩序が崩壊する。

山も谷も村も消滅し、地上は大業火に焼き尽くされる。

*

光の王国は光の要素の多くを救出し、悪魔が作った光を閉じ込める檻としての人類を滅亡させ、悪魔を閉じ込める用の檻としての宇宙も崩壊させた。

* *

悪魔から逃れた光たちの避難所のようなオフルマズドの天国も、

無事、光の王国へと吸収され、偉大なる父ズルヴァーンの許へと帰った。

そして光の王国の軍団は、アフレマンを筆頭にすべての悪魔たちを地獄に封印し、永遠に地獄から出てこられないようにする。

こうして光と闇の対決は終わる。

順番に見ていこう。まず世界に背教がうずまく。

つまり、最後の預言者であるマーニーの教えを聞き、守り、実践する人がすっかりいなくなってしまった状態である。こうなると「悪魔が作った光用の檻」である”人間”から光の要素を解放する手立てが(マニ教的には)なくなってしまう。

これ以上は回収できないな、というところである。

*

そうなるともう、新たな使徒を送り込むこともできないので(マーニーで預言者は最後だから)「叡智の世界の王」が人間のもとへと訪れる。そして、純粋な「光の要素」を精錬することに成功している人間の魂と、そうでない人間の魂とを「左/右」に分ける。

左右に分ける、というのがよい。

左というのは右ではないということであり、右というのは左ではない、ということである。

右と無関係に単立する左とか、左と無関係に単立する右というものはない。

悪魔用の檻であった地球上の物質的存在のAと非Aではなく、抽象的すぎる右と左への分節。この分けられた魂たちのうち、物質から抽出された「光の要素」たちは集まって、光の王国への「乗り物」である天体にのって、先に聖職者たちの浄化された光が集まっているオフルマズドの元に戻る。

この光の帰還は、オフルマズドがアフレマンに負けてバラバラに切り刻まれ、光の要素の一部が悪魔に食われた時以来の再会である。

*

一方で、マーニーの教えをまったく聞かず、悪魔が作った光用の檻としての人間存在から離れられなくなっている光の要素たちは、見捨てられることになる。それらは悪魔たちの地獄へと、永遠に堕ちていく。

* *

こうして、回収できるだけの光の要素を光の王国へと戻し終わると、悪魔を閉じ込める用の檻として作られたこの世界そのものが崩壊し始める。

まず、時間が止まる。

過去、現在、未来、時間的前後関係の分節が解かれる。

そうして「風」「水」「火」といった、この世界を構成する物質の流れを作り出す分節力もまた「光の王国」へと帰り、地上から失われる。

そして、前回の記事で紹介した通り、欲情した悪魔たちから排出された光の要素が変身したものであった「動物、植物、鳥類、海獣」たちが、悪魔たちの世界、地獄へと回収される。

そしてそして、「十の天圏」「黄道十二宮」も崩れ落ち宇宙の構造・秩序も崩壊する。

* * *

オフルマズドの「天国」が「光の王国」へと吸収される

そして天界でも、オフルマズドが総ていた「天国」は、「光の王国」へと吸収される形で消滅する。

悪魔と戦うため、光の王国の中で、特に他の部分から分離されたオフルマズドの軍団も、もう必要がなくなるのである。

+ + +

こうして、光と闇がいわば入れ子状に重なり合って包み/包まれあっていた、宇宙の秩序、地球の秩序、人間存在が、いずれもスクラップにされ、取り出された光のエッセンスと、そうでない悪魔的な部分とが、はっきりと分けられることになる。

・

光の世界へと、悪魔が侵入したことによって始まった、光と闇が互いを閉じ込めあっていた界としてのこの宇宙、この世界、人間存在は解消されて、創世神話の冒頭と同じ様に光の王国と、闇とが静かに対立する状態に戻ったのである。

光と闇の対立 /

経験的な光とβ光、経験的な闇とβ闇

ここで青木氏は、次の様に書かれている。

「マーニーの思想は単に個人の生だけを問題とするのではなく、壮大な宇宙論を背景に「宇宙の謎」から説き起こす包括性がある。その神話的バックグラウンドがやがてきわめてペシミスティックな人間論と禁欲的な倫理観へと集約され、最終的に全宇宙の浄化を説く終末論で幕を閉じる。」

この世の「終わり」。

地球も宇宙も大崩壊してしまったわけだが、これは悲劇でも残念なことでもマイナスのことでもなく、光と闇が入れ子状に閉じ込めあっていた状態が解かれ、光の要素が悪魔から解放され、純粋な光だけの世界が回復されたという意味で良い話ということになる。

そもそも地球も宇宙も、光の要素を食ってしまった悪魔を閉じ込めるための檻として、やむを得ず光の者たちが仮設したものだったのである。

ところで、この宇宙や地球や人間存在という光と闇のもつれが解消された後では、光というのも、人間存在がその感覚によって捉えられる波長のようなことではなく、また闇というのも人間存在がその感覚によって捉えられない波長のようなことではなくなる。

「時間の神」が統べる光は、e=mc^2で物質に変換できるような「光」ではない。e=mc^2で物質に変換できるような「光」というのは、まさに悪魔に閉じ込められた、そしてその悪魔を閉じ込めるための、宇宙の秩序の内側においてのみ云々できる事柄なのであるからして。

ここで「光」は、経験的な意味での光/闇の対立関係の一方の極ではないということを言うために、強いてβ光と呼んでおこう。

終わるということ

そう言う意味で言えば、β光とβ闇の対決ともつれあいがはじまるとか、おわるということもまた、経験的感覚的な意味でいうそれとは全く異なることになるだろう。

おわりもまたβ終わりであり、始まりもまたβ始まりである。

*

世界の終わり。

終わり。

終わりというのは即ち、”おわりではないこと”ーではないこと、である。

”おわりではないこと”に「始まり」という名を与えてもよい。

始まり / 終わり

これもまた二項対立である。

いま世界の起源神話の場合、世界の始まりは、世界がぽんと突然出現しました、というようにはなっていない。

世界の「始まり」は、分離と結合を両極とする振幅を描く脈動の重ね合わせによって、対立関係の対立関係の対立関係を切り開いていくプロセスとして描かれる。このプロセスを通じて、世界は”ないではないようになる”わけである。

そうだとすれば、世界の”始まり”の逆としての世界の”おわり”は、”ないではない”の逆、いわば”ないではないーではない”プロセスとして、突然消えてなくなるのではなく、対立関係の対立関係の対立関係を解いていく精密な論理によって記述されるはずである。

ここで、

始まり / 終わり

を

増益 / 損減

と言い換えても良い。

そしてどう言い換えても構わないが、何であれ、始まりと終わり、増益と損減もまた二項対立であり、この二項対立が対立することが可能であるのは、ある何らかの二重の四項関係としての八項関係、対立関係の対立関係の対立間関係の中、あるいは上での話である。神話の論理でいえば、「終わり」は、始まり/終わり、の二項対立を前提として固定した上で、この後者を選びました、以上です、という話にはならない。

始まりと終わりが分節されてかっちり定まった対立関係を成している限り、そこには八項関係が厳然といわば「始まって」いるのであり、何も”終わって”などいない。

世界について、始まりです、とか、終わりです、とかそのようなことを語れるのは、すでに「始まり/終わり」の二項対立を含む対立関係の重ね合わせが存在している=動いていればこそである。

いま、真に(この言い方も真/偽の対立を前提としているので不正確なんだけれど)、神話の論理でもって”世界の終わり”を語りたいのであれば、そのロジックは、始まり/終わり の区別を消去するものでなければならない。

そして此場合の”消去する”もまた、消去する/消去しない の二項対立の片方であってはダメなのである。

二項対立の対立関係の対立関係が切り結ばれていない状態を、言語的に語っていくこと。

ここで

始まりか終わりか、どちらか「不可得」

始まりかどうか不可得、終わりかどうか不可得。

増益不可得、損減不可得。

という言い方が必要になる。

即ち、空海が『吽字義』で論じる「一切諸法損減不可得」を含む四つの不可得、「一切諸法因不可得」「一切諸法呉我不可得」「一切諸法本不生」「一切諸法損減不可得」の分離と結合の分離と結合の脈動のようなことが出てくるはずである。

終わってもないし、始まってもいないが、終わっていないではないし、始まっていないでもない。

Δ「世界」のΔ「終わり」の、Δ「向こう」には、おそらくこのような不可得がΔに写像すれば「ある」。

* *

所与の二項の二元論

二項対立を発生させる二元論

マニ教といえば「善悪二元論」というように学校教育のどこかの段階で聞いた様な記憶があり、漠然と、善/悪がとにかくはっきりちかっちり分かれているという考え方なのかな、と思っていた。

しかし、今回青木氏の『マニ教』で、その創世神話と終末論を詳しく読むことができた結果、そこに神話の論理に通じる見事な未分節からの分節、”未分節と分節の、分節と未分節”とでも呼びうる脈動が動いている様子を垣間見ることができたように思う。特にスイカ、いや、メロンのくだりとか。

二元論をその”発生”のメカニズムを神話の論理で考えているという点と、光と闇というのが経験的で感覚的な実体というよりも、神話の論理の八項関係のモデルでいうβ項(それ自体として何であるか不可得な、両義的媒介項)として扱われているらしいことが、とてもおもしろいと思う。

天使からの啓示

この創世神話と世界の終わりも、マーニーが「天使」によって啓示されたものを記したものであろう。

この天使というのが、マーニーというこの世に一つの身体をもって生まれた人にとってのドッペルゲンガー、それも現世ではなく、霊界の方に存在する双子であるということを思い出そう。

つまりこの神話的な言葉を意識し思考しているときの預言者マーニーは、いうなれば梵我一如、入我我入、対立関係の対立関係の対立関係としての分節システムが振動状態に励起された状態の「心」でもって、イメージと言葉を生成させていた可能性がある。

高周波振動かけて、固まった意味を剥がし飛ばすんや。

例えばスイカはスイカとちゃうもんの反対やけど、反対いうだけやのうて、

この文脈なら、うち/そと、乾/湿を両極とする振れ幅のあわい、っていうんよ。

そういうことを書いてあるやろ?わかるやろ?

背筋伸ばして読んどき。翼、生えるで。

せや、その翼、わたしのやから汚さんといてな。不浄即清浄とかいうたら飛翔中に片方取るよ。

わたしが言うとることわかるやろ?

ていうかあんた、右耳にかかっとる髪、どないなっとんの?

・・なんやて?右の翼があらへん??

知らんがな。翼の取れたエンジェルやねぇ。ええんちゃう?

こういうのはあってもなくても異ならん。二辺離れな。妄想分別いうやろ?

あるとかないとか、ほんまあんたも人間やねえ」

と、捲し立てるように説法(説教)する読書人のドッペルゲンガーである菩薩(天使)

*

創世神話であれば、「β四項が分離したり結合したりまた分離したりする脈動を繰り返すところから、その振幅の最大値と最小値のようなものとして安定的に対立する二極が分節される。その二極こそが私たちの経験的感覚的世界にある物事(それではないものーではないもの、としてのすべてのものごと)でした、めでたしめでたし(?)」ということもできるわけであるが、この浮かび上がった”私たちの経験的感覚的世界”が、手放しに大歓迎できるものではなく、「いかがなものか」と思われるようなものであったばあい、この問題のある「いかが」なものを、なんとかしようという話に繋がることになる。

例えば仏教であれば、この「いかが」な”私たちの経験的感覚的世界”を、わたしたちの「心(=識別作用)」が迷い、執着したところに生み出された妄念、妄想分別とみて、そこから離れる道を説く。

そのひとつの説き方が「二辺を離れる」である。二つに分けるのはありだとして、二つに分けた一方だけを選んで、そこに固まろうとすることをやめる、という話である。

龍樹や唯識や空海の書いていることも、かなり無茶苦茶に煎じ詰めれば「二辺を離れる」ことを説いているし、非常に初期の仏典として伝わるスッタニパータなどもこの「二辺を離れる」ことへと私たちをいざなう言葉である。

仏教では、こういう言い方が適当かどうかはわからないが、いわば数学のような、抽象化された記号システムを用いて論理を組んで、特に「第四レンマ」のような論理を駆使して、この「二辺を離れる」をモデル化する。空海の『吽字義』の「阿字本不生」「一切諸法損減不可得」「一切諸法因不可得」「一切諸法吾我不可得」の四項による分離と結合を分離させ結合するアルゴリズムなどはその洗練の極みであるといえそうである。

それに対してマニ教の創世神話と終末論には、「光」とか「闇」とか、「悪魔」とか「悪魔用の檻」とか「光の乗り物」とか、なんというか具体的なものを想起させる言葉が溢れている。

おわりに

一見すると、抽象的で哲学的な仏教と、質感生々しい悪魔と人間の戦いを描くマニ教は、ずいぶんちがったものに見える。

しかし、そのどちらもが「神話論理」、わたしたちの経験的で感覚的な世界がそのような世界として分節させるアルゴリズムを記述しようとしている。

そしてマニ教の創世神話は、レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析している神話群のように、具体的なものごとの経験的で感覚的な対立関係を転用(ブリコラージュ)して、経験的に分離して対立する二極が一つに重なり合ったり一方が他方に含まれたり、逆に経験的に結合しているはずのところが過度に二つに分離したりする、という話をもってくることで、分離と結合の分離と結合、分離から結合へ結合から分離への脈動を言語化しようとする。

*

マニ教の「二元論」は、「光」と「闇」の二元論であるが、この光と闇は、経験的で感覚的な光と闇、Δ光とΔ闇というよりも、どちらかと言えば「光」と「闇」は過度に結合したり過度に分離したり、互いに一方が他方を内に含もうとしたりするβ脈動と動きとして描かれている。つまりβ光とβ闇が分離と結合を両極として脈動する「二元論」として読める。

この静的ではなく動的な二元論(経験的には対立するはずの二極が過度に一つになったり、過度に二つに分離しようとしたり、二極の間の距離がものすごいエネルギーで伸び縮みする)は、第四レンマ=両否の論理(Aでもなく非Aでもない)を駆使して「二辺を離れる」仏教の思想と近からず遠からずである。

変数は異るが、関数は同じ、という感じだろうか。

あるいはどちらも、人類の野生の思考、人類が思考するということについて思考する時に古今東西で辿り着くおなじプロセスのことを、それぞれの時代と場所の伝統の言葉に写像したもの、といえるかもしれない。

おわり

>>前編はこちら

参考

深層意味論というのはなんのこっちゃという話は、下記の記事に書いているので参考になさってください。

関連記事

おすすめ読書案内

ここから先は

¥ 710

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。