βスイカで主客未分の阿頼耶識に飛び込む -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(29_『神話論理2 蜜から灰へ』-3)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を意味分節理論の観点から”創造的”に濫読する試みの第29回目です。前回の記事はこちら↓です。

これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみいただけます。

βスイカ

突然ですが、スイカは、β化するのにとても適したΔ項である。

・・・

βとは?

Δとは何か?

という話については下記の記事に詳しく書いているので、ご興味ある方は参照願います。

私たちが日常生きて感覚し経験している世界にはあれこれのものが存在するように見えているが、それらのものを仮に「Δ項」と呼ぶ。

そしてΔ項は、必ず真逆のものとペアである。

暑いと寒い、高いと低い、上と下、明るいと暗い

乾/湿

食べられるものと食べられないもの

自己と他者

あるとない

内と外

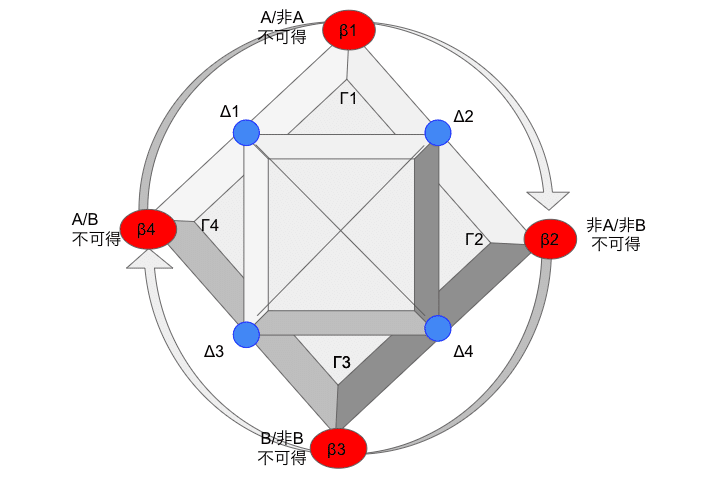

私たちはΔ項の対立関係を二つセットにして、つまり四つのΔ項を利用して、自分たちが生きる世界を意味分節している。

例えば「涼しいのが良くて、暑いのは良くない」とかである。

涼しい / 暑い

|| ||

良い / 良くない

意味分節

私たちは日々生きているだけで、Δ項たちの対立関係の対立を、それ自体として大昔からずっとあり、未来永劫ずっと固まってあるように思っていられるようにできている。

涼しいとか暑いとか、上/下、左/右、快/不快、高い/低い、眩しい/暗い、良い香り/刺激臭、とかいう基本的なΔ二項対立は、反省的に考えたり言語化したりする手前で、意識の手前で、感覚知覚において、仏教の「八識」でいえば「前五識」で分節される。

炎天下で直射日光に焼かれながら、水も飲まずに「今日は寒いなあ。」とうそぶいても、体が冷えることはなく、むしろ熱中症になる。

分節は、人間にとって、言語的である手前で身体的であり、生命的である。

*

ところで人間には「八識」のうち前五識を除いた残りの三識、第六「意識」、第七「 末那識」、第八「 阿頼耶識」という「識」もある。

ここでいう第六意識とは、前五識による分節の結果浮かび上がる感覚された世界を、いわば「客体(対象)」として「主体」と分節する識である。ここで主体、つまり”感覚的に捉えられた対象世界を認識している私”のようなものが、そうでないものと区切られ、その輪郭を浮かび上がらせる。

第七末那識は「我執」を生じる、つまり”私”、”主体”としての私ということが存在しないのではなく存在するのだと分節し続ける識である。この第七識の分節が動いているからこそ、第六識で分節される感覚的対象世界”ではない領域”が、首尾一貫した主体の領域、主語の領域ということになる。

以上七つの識は、それぞれある程度定まった分け方を強く反復することで、いつも同じような姿で一貫して存在すると感じられる外的世界と内的主観のを形作る。これに対して、第八阿頼耶識は特定の分け方のパターンに固まる手前の分節する動きが無数に生成消滅する”うねり”の束のようなことである。そもそも分節するということがないのではなくあること。そうであるが故に、この第八識から芽生えて、七、六、五、四、三、二、一識があるひとつの種類の植物の枝葉のように、特定の色形を一貫してもつものとして形作られていく。

* *

そして人間の場合、「言葉」ということが、八つの識と重なり合っており、意味分節の四項関係が固まる手前の言葉は第八阿頼耶識に深く根を下ろしている。

私たちは、日常、前五識の感覚や、第六第七識の「わたし/オレ様」を名付けたような強固にその意味が固まっているかのように感じられる言葉を口にしつつ(「暑いは暑い」)、その言葉の意味を固まった状態からゆるゆると動く状態に揺るがすことで(つまり日常的に反復され固着した四項関係の枠組みを、わざとゆすり動かし伸び縮みさせ、四項関係の各項をどれがどれだか分別できるでもなく分別できないでもない宙吊りの振動状態にすることで)、それが一体「何」であるのか決定も確定もできない「不可得」な言葉だけの対立関係の対立関係を作り出すことができ、これを武器に、第八識の計り知れぬ深さへと潜り込んだり、浮かび上がったりを自在にできるようになる。

固着した意味分節の四項関係=執着を離れる

「識」を深層から表層へ(表層から深層へ)貫通する”言葉”たち。

言葉は、二つペアになって、そのペアがさらにペアになって、最小構成で四項の関係をなすことで、”意味する”ということを引き起こす。

この言葉の対立関係の対立関係は、表層(前五識と第六意識)においては、非常に強く固まったものだと感じられるようになっている。

しかしそれが固まっていない状態から固まった状態へと区切られたのは、第七識の働き、「執着」という働きによる。

そしてその手前、第八識では、まだ対立関係の対立関係は固まってはいない。というか固まっているでもなく固まっていないでもない、何とも言えないゆるさである。

*

例えば、生/死という言葉の対立を考えてみよう。

そして例えば、人は、だれしも、必ず、この生/死の対立の一方から他方へ赴かなければならないと言われる。

しかし、仮に、「赴く」とすると、はっきりと分かれているはずの生/死の間に、その中間になんらかの通路というか、出入り口というか、繋がっているところが必要だろうという気がしてくる。

ここで私たち人類は、経験的には鋭く対立する二つの事柄の間に、そのどちらでもあってどちらでもないような、中間的で、両義的で、どちらか「不可得(わからない)」な領域を考えざるを得ないことに気づく。

この中間的なこと(これを本記事では仮にΔ二項に対するβと呼んでおく)の世界を、私たちの思考がその言語でもってシミュレーションするのが、クロード・レヴィ=ストロース氏が『神話論理』で分析している「神話」の思考である。

そして神話は、ほかでもない私たちの日常的な経験的で感覚的な世界を埋め尽くす諸々のΔ項たちが、実はおのずからそれ自体として存在する(ある)ものではなくて、β項たちがくっついたり離れたりを繰り返す動きを通じて、その動きの影のようなものとして、後から仮に浮かび上がってきているのだということを明らかにする。

このことを圧倒的なスケールで解き明かしたのが、20世紀最高の知性の一人ともいえるクロード・レヴィ=ストロース氏であり、その大部の著書『神話論理』なのである。

* *

ここでいう”神話の思考”は、いわゆる「神話の世界」の内に限定されたなにかではない。Δ項の対立関係をβ項の振動が写像した影として記述する神話の思考は、特にそのさまざまなβ項の四点セットは、わたしたちが”第八識の計り知れぬ深さへと潜り込んだり、浮かび上がったりを自在にできるように”なるための最強の武器になる。

β項の四点セットは、”それが一体「何」であるのか決定も確定もできない「不可得」な言葉だけの対立関係の対立関係”をなす。

経験的で感覚的で前五識的で意識的で執着的な固定化したΔ四項関係をなす言葉を、まったくそのままの姿で即β化せよ! そんなことを言われても「わたしはいったい、なにをどうすれば…」という時、神話の思考は端的明瞭にその方法を教えてくれる。

というわけで、今回は「スイカ」をβ化してみよう。

オオカミが、カメを裏返して丸焼きに・・・

というわけで、クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理2 蜜から灰へ』の第一部「乾いたものと湿ったもの」から「渇き飢えた動物」を読んでみよう。

まずM192「蜂蜜の起源」の神話である。

この神話は、まだ人間と動物が分かれていなかった頃の話から始まる。

人間/動物

この区別も経験的感覚的には、ずっと前から存在し、これからもずっとこのままはっきり分かれている二つのΔ項の対立のように思われるが、しかし神話の思考はいかなる出来合いの二項対立もその出発点に設定しない。

神話は、無分別、無区別、区別がない、区別の有無さえ区別できないところから始まる。区別があるということでもなく、ないということでもないところから。

昔々、オオカミは蜂蜜の主だった。オオカミは蜂蜜を独占し、他の生き物に分け与えることはなかった。

ある日、リクガメが蜂蜜を手にいれるべくオオカミのところへ行き、蜂蜜を分けるよう要求した。オオカミは断ったが、リクガメが粘るので、オオカミは、上につってある瓢箪から流れ出る蜜を腹一杯飲んで良いから、ここで仰向けに寝て口を開けなさい、とリクガメに言った。

リクガメは言われた通りにして、蜜と飲み始めたが、しかし、これは罠だった。

蜜を飲むのに夢中になっているリクガメの周りに、オオカミは薪を並べて火を焚き、カメを丸焼きにしようとした。

しかし、カメはいくら炙られても焼けることなく蜂蜜を飲み続けた。

ついに瓢箪を空っぽにしたカメは、火を蹴散らして、蜂蜜を全ての動物に分けるべきだと、改めてオオカミに要求した。

M192を要約

無分別、区別がない世界に、最初の「偏り」が生じる。

蜂蜜の在処が、ある極に偏る。

そうして、蜂蜜を持つものと持たないものの区別がはじまる。

蜂蜜をもつもの / 蜂蜜を持たないもの

||

オオカミ / 他の動物たち(代表リクガメ)

この区別はただちに無区別へと転じる。

持たざる者の代表リクガメが、オオカミが独占する蜂蜜をごくごくと飲む。

この蜜を飲んでいる時のカメは「蜂蜜を持たないのに持つ・飲むことができないのに飲み放題」という、蜂蜜を持つか持たないかという対立でいえば、両極のどちらとも言えない「不可得」な位置にいる。

このカメが経験的に対立する両極のどちらでもないことを「火で焼かれても焼けない」というあり方が象徴する。

火を通されていないもの / 火を通されたもの

この対立もまた生きた人間にとっては決定的な経験的で感覚的な区別である。この神話のリクガメは、この「火を通されていないもの/火を通されたもの」という対立の両極のどちらなのか不可得な存在としてβ化している。

β亀と競走 ー 遅いが速く、早いが遅い

逆さまにひっくり返って、お腹の中は蜂蜜を湛えて湿っており、しかし体の表面は火に炙られて乾いている、というこのカメの姿は、

内/外

乾/湿

という対立する両極のあいだで、どちらでもあって、どちらでもなく、どちらか一方に決めることができないことを象徴している。

この内/外、乾/湿を分離しつつ結合する「蜜を飲みながら焼かれて平気なカメ」という不思議な存在は、のちに「スイカ」に変換される。乾季の乾いた土地に、水分を湛えた実を実らせるスイカもまた、外側を乾燥させられているのに、内側が水を含んでいる存在である。

ここから「鬼ごっこ」が始まる。

オオカミは逃げた。

カメに率られ、動物たちがオオカミを追いかけ、包囲し、野火を放った。

火に巻かれたオオカミは、アカバネシギダチョウに変身し、逃げ出した。

動物たちは追いかけた。鬼ごっこは何日も続いた。

アカバネシギダチョウに変身したオオカミは、今度はミツバチに変身した。

カメは、ミツバチが逃げた方向を示すべく、杭を打った。

動物たちは杭を頼りにミツバチを追うが、なかなか見つからない。

カメが打った杭はココヤシに変身していたのである。

動物たちは追跡を続け、ついにミツバチの家を発見した。

ミツバチの家はスズメバチによって護衛されており、まず鳥たちが挑んだが、スズメバチに攻撃され、落ちて死んだ。

一番小さな鳥がスズメバチを避け、蜂蜜を少しだけ取った。

M192を要約

引き続き、「火に炙られて、(表面は)乾燥している」という状況が続く。

この過度な乾燥状況(と内部は水を湛えていること)こそが、カメをβ化したまま保つのである。

このβ化したカメにおいては、歩みが遅く、ゴールから一番遠い存在に思われる亀が、結局一番早くゴールに到着するというようなことも起きる。

遅い/速いの両極が、どちらがどちらか分からなくなる。遅いが速く、早いが遅い、うさぎと亀の世界が開ける。

鬼ごっこが始まる。

鬼ごっこは、

追う者 / 追われる者

が、互いに区別され対立しつつ、接近したり、遠ざかったりする。

鬼ごっこは、対立する二極が分離したり結合したりまた分離たり結合したりと、対立項の遠近の距離の振幅、分離と結合の脈動を非常に良く象徴する。

その鬼ごっこの途上で、オオカミはアカバネシギダチョウに、次にミツバチに、次々と変身していく。

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rhynchotus_rufescens_-Parque_das_Aves-8a.jpg

変身というのも、ある存在が他の存在に変わることであるが、AがBに変身するということが言えるためには、まずAとBが区別されていなければならず、そして区別されながらも、互いに異なりながらも、一方から他方へ、他方から一方へと変換されるのである。

この鬼ごっこと変身の途上で、「ココヤシ」という食べられる実がなる野生の木と、「ミツバチの家」という蜂蜜が”なる”ものとが、区切り出されてくる。

蜂蜜をΔ化せず、β項の位置に止める

そして動物たちはついに蜂蜜を少しだけ入手する。

カメは、手に入れた蜂蜜を栽培して増やすことを提案した。

カメは「蜂蜜のなる木」の畑を動物たちに作らせた。そして季節が巡ったら戻ってきて、蜂蜜を収穫しようと約束した。

動物たちは、四羽の鳥たちに頼んで蜂蜜の畑の様子を見に行ってもらうが、その地は大変な暑さになっていた。一羽目の「マイタカ」という鳥は、畑に近づくことができなかった。オウムは早々と諦めて実をつけた木のところで止まってしまい、青いコンゴウインコは心地よい森に止まってしまった。

インコだけが一度高い空まで登って、そこから降りて蜂蜜の畑に入った。畑は蜂蜜でいっぱいになっていた。

インコから知らせを受けた動物たちは畑に行き、植えていた蜂蜜をほとんど全部食べてしまった。

このままでは蜂蜜がなくなってしまうということで、動物たちは蜂蜜畑をやめて、わずかに残ったミツバチたちを森に放すことにした。

後日、動物たちは手斧をもって森に入り、蜂蜜を採取した。

森にはいろいろな蜂蜜がとれるようになっていた。

動物たちは約束した。瓢箪の容器に入るだけの蜂蜜を取り、運びきれない分はその場に残しておくこと。斧で穿った穴はしっかりふさぐこと。

それ以来、蜂蜜が十分にある世界になった。

M192を要約

動物たちのリーダーであるリクガメは、手に入れた蜂蜜を「栽培」することを提案する。蜂蜜が人間の経験的で感覚的な世界に存在し続けるためには、食べても食べても、次々に新しいものが手に入るようでなければならない。

この蜂蜜の栽培という不思議な光景もまた「暑すぎる」ところで展開する。このおかげでリクガメは、引き続き、乾/湿、内/外というような、人類にとって基本的な経験世界の分節以前の、未分節、中間状態を開いておくことができる。

この中間状態で、リクガメをはじめとする動物たちは「蜂蜜」との接触を取り戻そうとする。四種類の鳥が、

目的地まで辿り着く / 途中で止まる

小さい / 大きい

良い知らせをもたらす / 悪い知らせをもたらす

雨季の名残を内包した乾季(森) / たんなる乾季

湿ったものを内包した灼熱 / たんなる灼熱

といった対立関係の両極を分離する。

この対立する両極の分離を通じて、「蜂蜜」という、経験的世界に存在する感性的な対象物もその存在を意味的に分節されてくる。

* *

ところが、この神話は非常に丁寧に分離と結合をメンテナンスしていく。

蜂蜜の「畑」での栽培は一度は成功するのであるが、動物たちがこれをいっぺんに食べてしまう。そして蜂蜜喪失の危機が訪れる。

そこでリクガメは、ミツバチを畑に飼うことをやめて、森に放す。

つまり栽培することをやめて、野生に帰したのである。

栽培 / 野生

*

素朴に、ある何かが人間のものになるということは、文化や技術の対象になるということは、それが野生の自然そのものであることをやめて、人間/自然の対立の人間の側に属するということである。

蜂蜜も、オオカミから動物たち(この神話の場合は人間以前の人間)の手にわたったことで、人間/自然の対立のどちらかといえば、一度「文化」のもの、「非-自然」のものになった。

しかし、この神話を語る人々の現実の生活において、経験的な蜂蜜は「人間」の文化の領域に初めから常にあるものではなく、つど乾季に野生の森のなかで採集されるものである。

蜂蜜の起源を語るためには、これを「野生のもの」に属するように、移動しなければならない。

人間の食べ物の多くは、下記の二項関係の重ね合わせで分節されている。

人間の食べ物 / 人間の食べ物ではないもの

|| ||

栽培・調理されたもの / 野生のままのもの

人間は、例えば野生の動物にいきなり噛みついて食べたりすることはほぼなく、調理するなど、技術的文化的加工を加えたものを食べる。

しかし蜂蜜は、そうした加工をせずとも、野生状態のままで食べることができる場合もある。そうなると、蜂蜜においては、上記の関係はねじれてしまう。

蜂蜜は、人間の経験的で感覚的な世界の内部にありながら、その人間の世界を通常安定的に分節するΔ四項関係を捻じ曲げて見せてしまう不思議な存在である。

このβ的な項、蜂蜜をめぐって、神話には様々なアクターが登場する。

蜂蜜を取ろうとして取れなかったり、取りすぎて大変なことになったり、蜂蜜との対立関係において、過度に結合したり、過度に分離したりするトリックスターたちの物語がある。

容器としてのβキツネ

トリックスターといえば、キツネである。

次にM208を見てみよう。

ある日、キツネはスズメバチの蜜を探して歩いた。だがいつまで歩いても見つからない。そして鳥に出会った。鳥はキツネと一緒に蜂蜜を探すといった。

>β項キツネとβ項「蜜」の分離

>β項キツネとβ項「鳥」の分離からの結合

鳥は木に登り、スズメバチを追って巣を見つけ、すぐに蜂蜜を手に入れた。

キツネも鳥の真似をして木に登るが、うまくいかなかった。

>β項「鳥」とβ項「蜜」の容易な結合。結合の場としてのβ樹上

>β項キツネとβ項「蜜」の分離。分離の場としてのβ樹上

M208を要約

β項は最小構成で四つ必要であるが、四つ以上あってもよい。

β脈動において重要なことは「項」が「ある」ことではない。

「項」があるとかないとか、いくつあるとかいうことは、言い換えれば「項」として観測することもできる脈動の波紋の干渉縞のパターンが見え隠れしているということであり、この干渉縞を描くような脈動が動いていることこそが重要である。

脈動のことを忘れて、「項」をそれ自体としておのずから存在する実体であるかのように宣言して、それがあるとかないとか、いくつあるとかいうことは、残念ながら的外れということになる。

もちろん、『十住心論』における”第一住心”を生きる私たちは日々そういう項に執着しては「我分」や「我所」を区切り出しており、それを「的外れ」などと言われるとカチンとくる所であるが、それでも的外れは的外れである。

容器は内/外を分離しつつ結合し通路を開く

鳥は、キツネのことをあわれんで魔法をかけた。魔法で木の破片を出現させて、キツネがそれにあたって怪我をして歩けなくなるよう呪文を唱えた。

するとキツネは樹上から落ちて、鋭く尖った木の枝に突き刺さって死んでしまった。

M208を要約

”刺さること”は内/外の境界面に穴が開き、内/外が分離しつつもそこに通路が開き、通路が開いた所では内/外が分離されなくなる。

”刺さること(刺すこと)”は、内/外という経験的感覚的に極めて根源的で強固な対立関係の両極を、分けたまま、そこに通路を開く。

そして、鳥は木から沼へ移動する。

しばらくすると雨が降り、キツネは蘇った。

キツネは体から杭を抜くと、今度は蜂蜜を見つけて、袋に入れた。

キツネも喉が渇き、樹上から沼に移動した。

そしてよく確かめずに飛び込むと、今度は水が干上がっており、そこに落ちたキツネは首を折ってまだ死んでしまった。

その近くにカエルがいた。

干上がって乾いた沼で、カエルの胃袋は水で満たされていた。

M208を要約

樹上は天/地という経験的感覚的に基本的な対立関係に対する中間項(β項)の位置を占める。

また「沼」や「渚」も、水界/陸界というこちらも人間にとっては経験的感覚的に鋭く対立する領域の(なんといっても、人間は水中では生きられないのである)中間の位置を占める。

そして樹上と沼はβ項同士で対立する。樹上と沼(渚)の両極の間で場面転換する物語といえば「猿かに合戦」がある。

しかもこの沼、ご丁寧に水を湛えたり、干上がったりする。

沼は、乾くこともある水界である。

沼は乾いていると、陸界と同じになる。

湿っていることもできるし、乾いていることもできる。沼は、乾/湿の対立という経験的感覚的に基本的な対立の両極のあいだで、一体どちらなのかよく分からない(不可得)な場である。

その不可得な場に、水風船のようなカエルがいる。

この場合、カエルは、水を入れた袋である。

*

そして袋といえば、前の場面で、キツネが蜂蜜を「袋」に入れることに成功している。

袋というのは、内/外を分けることができる境界面が折り曲げられたものであり、内/外という生命にとって極めて根源的な経験的感覚的対立を分離しつつ接触させる、非常に象徴的な中間項である。

袋の仲間に、壺のようなものもある。

水で満たすことができ、かつ火にかけることもできる土器の壺のようなものも内/外、乾/湿、火/水といった経験的に決定的な対立関係を分離しつつ結合し、両極の間の通路を開いたり、両極の間で「変身」を引き起こしたりする、きわめて象徴的な中間項である。

この内/外を分離しつつ、必要に応じて内/外の間に通路を開くことができる「壺」とか「袋」は他の神話でも強力なβ項として登場する。

例えば、下記の記事には、蜂蜜を満たした袋がたくさん吊るされているジャガーの村という話を取り上げている。

そういえば『神話論理1』のフィナーレを飾る神話も”不器用な土器作り”の話であった。水漏れしそうな不恰好な土器。なんともβ的である。こちらもおもしろいのでぜひ読んでみてください。

袋や土器、あるいは瓢箪のような容器は、密封されて中身を取り出せなくなるようではいけない。

容器は、内/外をはっきり分離しつつ、必要に応じて中身を外に取り出せるようでないと、β項とは言えない。

この神話でもすぐに”水袋”カエルが、針のようなもので開けられて、水を取り出される。

そこに人間が水を飲みにやってきた。沼が乾いていることに気づいた人間は、カエルの腹をさぼてんの棘で刺して、水を吹き出させた。

>β”水袋”カエルの腹に内/外の通路を開く

β沼に水が広がり、βキツネは濡れて、また蘇った。

M208を要約

内/外を分離していたカエルの腹が一部破れ、内/外に通路が開く。

針のようなものと、袋のような容器とは、セットになって、内/外を分離したかと思えば、またそこに通路を開く。

分離していたものが結合する。

そうすると、湿っていることもできるのに乾いているという形で「水」から分離されていた「沼」に、再び水が満る。

乾/湿の対立の一方の極から他方の極へと「沼」が移動するのである。

そしてこの沼の水で、死んでいたキツネがまた蘇る。

生/死の対立の一方の極から他方の極へ「キツネ」が移動する。

水に触れさえすれば蘇るというこのキツネにとっては、生/死の区別など、ほとんど取るに足らない出来事のようである。

◇ ◇

水が、内/外の対立の一方から他方へと移動し

沼が、乾/湿の対立の一方から他方へと移動し

キツネが、生/死の対立の一方から他方へと移動する

内/外、乾/湿、生/死の両極は、いずれも経験的感覚的に即自性を際立たせたΔ項になりがちである。

こういうΔ項の対立の、一方から他方へ、他方から一方へと自在に行ったり来たりできるのがβ項・両義的媒介項、特にトリックスターたちである。

β項もまた言葉で語られる以上、主語的な言葉と述語的な言葉の組み合わせでもって記述されざるを得ない。

カエルが / 水を / 湛える

棘が / カエルから / 水を / 吹き出す

例えば「水」という名詞は、乾/湿や内/外の対立に対しては中間項であるが、しかし水それ自体として火などと対立することもある。

水/火

単に「水」というだけでは、それだけで「ああ、両義的媒介項のお話ですね」とはならない。水が媒介的に、内/外や、乾/湿といった対立関係の両極の間を自在に行ったり来たりしないといけない。

βカエル

ここで水の運び手・水の入れ物である「カエル」が登場する。

カエルはオタマジャクシの頃はまるで魚(水界のもの)そのものであり、しかし成長すると、足が生えたもの(陸上のもの)になる。カエルはそれ自体が対立する両極の間を一方から他方へと一方通行で移動するものであり、内/外、乾/湿のあいだを旅する・動き回る・「述語」的存在にふさわしい。

M20はさらに続く。

ある日、キツネがビールを醸造しているとき、木の頂でトカゲが寝ていることに気づいた。キツネはビール作りの手を止めて、トカゲに呼びかけた。木の頂の場所を少し空けて、そこに自分も一緒に寝かせてくれるようにと。

キツネが木に登ろうとすると、トカゲは魔法をかけて、キツネを落とした。

>βキツネとβトカゲが分離から結合へと向かおうとするが失敗する

>結合の場としての木の「頂」が選ばれるが、失敗する。

M208を要約

醸造あるいは発酵というのは、特に蜂蜜の場合、生のままでは毒をもって飲みにくい蜂蜜を、飲めるものに変換する作用として重要視される。

飲めないもの /→発酵→ /飲めるもの

キツネはここでも発酵という、経験的感覚的に対立する両極の間で変身・変換を引き起こす媒介の動きを動かしていた。

そのキツネが、木の「頂」に登ろうとする。

トカゲと一緒になる=結合するためである。

しかし、トカゲはキツネを拒み、キツネは木の頂に到達することなく、幹の途中に宙吊りになる。

あるいはトカゲが魔法をかけるまでもなく、体が小さくて軽いトカゲならまだしも、体の大きなキツネが木の「頂」の枝葉に乗るというのは無理がありそうである。

この神話の冒頭にも蜂蜜を取りに木に登る話があったが、その場合の樹上というのはおそらく木の「頂」ではなく、幹の途中である。

木の「頂」はおそらく空に近すぎる。

木は天/地の中間であってこそ、対立する両極の間で変身や往来を引き起こす媒介の場となる。木は木でも、天に近すぎる場合、それはもう「天」でり、「地」と鋭く対立し、分離されており、結合の可能性をもたない。

キツネは、木の幹に生えている棘で腹を割かれ、腸が飛び出した状態で引っかかっり、木にぶら下がったかたちになった。

このキツネの腸から、人間が食べることのできる蔓植物が生まれた。

M208を要約

木の「頂」を目指して失敗したキツネは、木の幹で、つまり天/地の中間にぶら下がり、そこでカエルと同じように「腹」に穴を空けられる。

ここでキツネが、カエルと同じような「袋」的なもの、容器的なものとして扱われているのが興味深い。

容器的であるということはつまり、内/外という経験的で感覚的な対立関係の中間ということである。

そうして容器的なキツネの「内部」から、腸が取り出され、それが人間が食べることのできる「蔓」に変身したというところで、この神話は終る。

βキツネはもう生き返ることはなかったようだ。

この神話が最終的に分節しているのは、「人間が食べることのできるもの」とそうでないものの区別である。同時に、内/外と乾/湿がセットになった「湿った内側」/「乾いた外側」の対立を執拗に参照しているようにも見える。

人間が食べることのできるもの / 人間が食べられないもの

||

湿った内側 / 乾いた外側

ここで、この二重の対立関係を体現するために存在するような「湿った内側は人間が食べることができて、乾いた外側は食られない(食べにくい)もの」がある。スイカである。

スイカに限らず、きゅうりでも、ウリ系の実の表面の”撥水性”はなかなか楽しいものがある。この撥水性の表面を、そのまま柔らかくしてしまう方法が糠漬けのような発酵食品にすることである。

そして発酵は、食べられる/食べられないの対立関係の境界を揺るがす、典型的なβ化イベントであった。

媒介者・トリックスターとしてのスイカ、魚、蜂蜜

M210を見てみよう。

この神話ではキツネの内/外の境界が、湿った世界と乾いた世界の境界と重なり、その境界のあちらとこちらで、魚が、蜂蜜が、スイカが、出たり入ったりする。

キツネは潟で魚を取ろうとし、カランチョという鳥は蜜を探していた。

鳥は蜜をたくさん見つけけたが、キツネは魚が取れなかった。

*

キツネと鳥は獲物を持ち寄って食事をしたが、キツネが提供できたのは不味い鳥類の肉だった。カランチョがこの不味い肉を褒めなかったことに、キツネは気を悪くし、せっかくもらった蜂蜜に対して不味いと悪態をついた。

カランチョは怒ってキツネに魔法をかける。

「キツネの胃袋から蜂蜜がでるように!」

そうするとキツネの体から出るフン、唾、汗、すべてが蜂蜜になった。

*

そうしてカランチョは魚も自分が取ってきたからと、キツネに魚を与えた。

しかしキツネが魚だと思って食べたものは、実はこれも魔法で魚に化けた蜂蜜だった。

キツネはうんざりして吐いたが、その吐いたものがスイカに変わった。

スイカが生える様子を見てキツネは気をよくした。

M210を要約

キツネと鳥のペア(二項のセット)が、仲良く一緒にひとつになって行動していたものが、獲物を獲られる者/獲物を獲られない者という対立の両極に分離し、さらに喧嘩をして分かれる。

未分節に、最初の分節が刻まれる。

ここで鳥から分離した狐は、速やかに「蜜で満たされた袋」という、β項に変身させられる。蜜で満たされた袋は、内/外、乾/湿という経験的で感覚的な対立関係の両極のどちらか一方に振り分けることが不可能な、両義的で中間的な位置を占めるものである。

この内/外、乾/湿に対するβ項「袋」と化したβキツネの身体の、その「内と外」の境界を、魚や蜂蜜やスイカが出入りする。

しかも、水/陸の境界を超えて陸界にもたらされた「魚」だと思って食べてみたものが、実はこれも蜂蜜でしたということで、ついに蜂蜜を詰め過ぎた袋狐は蜜を溢れさせてしまう。それが大地に触れると、今度はスイカが生じる。

スイカは、乾季の乾いた大地に転がる、水を含んだ容器である。

それは乾/湿を分離しつつ結合する、優れた媒介者である。

「スイカは、固い殻の下に豊かな水を隠しもっており、乾季になってもまだ、雨のなごりの最後の恩恵を残しているので、[…]矛盾するかたちで、一方は乾いていて他方は湿っている、容器と内容物の対照を表している。だからスイカは、これまた内と外が矛盾するトリックスター=神の紋章になりうる」

(包摂するもの)内/外(包摂されるもの)

||

容器 / 内容物

|| ||

乾いている / 湿っている

↓

スイカ

トリックスターとしての「スイカ」は、これら内外、そして乾湿という経験的対立の両極にまたがる矛盾を体現している。

スイカは、外側は乾いているが、内側は湿っている。

大きなスイカをひとつ抱えて、これは乾いたものか、それとも湿ったものか、と考えてみても、乾いていると言えば乾いているし、水分の塊だといえば水分の塊であり、乾湿のどちらか一方にはっきりと振り分けることはできない。

* *

ここで内/外の区別というのは、わたしたち人間の「心」あるいは「識(意識、無意識)」にとって、非常に根源的で原初的な区別である。これについて哲学者の清水高志氏が『空海論/仏教論』で次のように論じている。

「「内/外」の二項対立っていうのは非常に本質的なんです。[…]パルメニデスとソクラテスの話でも、まさにこれが最大のアポリアになったんですね。[…]それが解決できないと、イデア界と感性的世界が分離したままになってしまう。これは人類全体の問題としてレヴィ=ストロースが語っていることでもありますね。文化と自然の分離とか、そうした主題をいろいろな文化圏の人々が執拗に考えている。「含むもの」と「含まれるもの」が分離したり、入れ替わったりするという話は、たとえばレヴィ=ストロースだと『神話論理』の二巻によくそういう話が出てきます。」

内/外の対立がいかに本質的か。

この話については、同じく清水氏の『今日のアニミズム』が詳しい。

同書については、上記の記事でも考えてみたので、ぜひご参考にどうぞ。

「含むもの」と「含まれるもの」が分離したり、入れ替わったりする。

キツネの腹に蜜や魚やスイカを出したり入れたりする。「含まれるもの」たちが次から次へとその姿を変えながら、内/外を区別しつつ区別しない、分節”済み”ではなく、分節の可能性のダイナミックな変動を、いわば脈動させる。

包むものと包まれるもの対立を不可得にする

キツネの腹を割いて「腸」を引っ張り出してしまった「木」のような、これまでも何度か登場した袋を破る針や棘のたぐいもまた、「スイカ」と同じような位置を経験的で感覚的な諸々の対立関係に対して取りうるとレヴィ=ストロース氏は指摘する。

「この木は地上の水を内化し、魚のある季節とない季節の対立を中和している。同様に、野生の果物は空の水を内化して、相対的にではあるが[…]乾季と雨の多い季節の対立を中和している。」

ここで興味深いのは「キツネから生じた植物はすべて、乾季の食物」であるという点である。「魚」も「蜂蜜」もこの神話が語られた地方では、同じく乾季の食物として経験されている。

しかもこれらの食物は、いずれも乾いた季節に内包された「湿ったもの」である。蜂蜜は乾季の移動生活において採集される湿ったものであり、魚は乾季においても水を湛えた川で豊富に摂ることができる濡れたものである。

「幹に棘のある乾燥が水を内に含み、[…]乾季が、川に魚がたくさんいる特に恵まれた時期を内に含み、そしてまたこの季節が、その期間に、野生の果実が熟れる時期を内に含み、この野生の果実が固い殻でとりかこんだ空間の中に、水を含んでいるのと同じである。」

含むものと含まれるものが、それぞれ次から次へと、また他のものを含んだり、他のものに含まれたりする。

何が何を含み、何が何に含まれるのは、動きを止めて固定的に確定することができないほど、包まれたかと思えば包み、そして包みながらまた別の何かに包まれ、そこからまた何かを包み…。

包む/包まれるの区別、「内/外」の分離と結合を分離させたり結合させたりと脈動させる、「包む/包まれる」という対立する二つの動きのペアの働きを、これでもかと強調していく。

「魚と同じく、蜂蜜にも水(蜂蜜酒を作るために蜂蜜を水で割る)と乾燥が必要である。魚も蜂蜜も乾と湿を媒介し、同時に上と下を媒介する。[…]乾は大気の領域に、したがって空に属し、また雨は降らないので、水は大地つまり井戸からしか得られない」

水と乾燥という経験的感覚的に対立する両極について、前者が後者に「含まれる」状況を要求するのが、「蜂蜜」という存在であり、乾季の川に集まる「魚」の存在である。

含む/含まれるの対立関係を不可得にするような、容器的なβ項の動きと、容器に穴をあける針系のβ項の動きは、乾/湿のような経験的で感覚的、非常に確かなものとして感じられるΔ化した二項対立関係の間にさえ、どちらがどちらだか分からなくなるような中間的な領域を開く。

最後に、蜂蜜や魚という「含まれるもの」と、キツネないしスイカというβ容器「含むもの」との対立について、レヴィ=ストロース氏が書いているところを見てみよう。

「蜂蜜と魚が示している媒介は、関係づけるべき項の隔たりを考えると距離的にはもっとも野心的であり、量的にも質的にも、結果はもっとも実り豊かである。キツネも同じ媒介をおこなうのであるが、程度が劣っている。水気が多いと言っても、野生の果実は水の代わりにはならず、収穫して食べるようにするためには、多くの苦労を要する。さらにキツネは、この間に合せの媒介を、上からも下からも等距離のところでおこなう。それは木の中ほどの高さでであり、自分の身体の中間部分を使ってである。解剖学的には、内臓は上と下の中間である。」

キツネ(スイカ)を「間に合せの媒介」というのが面白い。

「間に合わせの媒介」は「上からも下からも等距離のところ」で行われる。これはちょうど、さるかに合戦で言えば、猿と親蟹が対決する「柿の木」の領域である。柿の木の対決では、β項の対立関係の対立関係が分節する。そしてその後に、「猿の家」で、改めてΔ項の対立関係の対立関係が分節し、人間の生きる意味ある世界が分節される。

キツネ(スイカ)は、それ自体が「包むもの」である。

蜂蜜と魚は、どちらも「包まれるもの」である。

袋とか壺のような容器、「包むもの」が媒介的であるのは、ある意味でわかりやすいというか、包むものがあるから、内/外が分離されるということは、極めて直感的、感覚的、経験的である。

これに対して、「包まれるもの」の媒介性は、それと気づかないと容易に見落とされてしまう。蜂蜜といえば蜂蜜それ自体が存在するように思えるし、魚といえば魚それ自体がそれ自体として存在するように見える。

蜂蜜や魚の両側に、別の対立関係をイメージするには、訓練が必要だ。

だがこの、蜂蜜や魚を、つまり素朴にはΔ項の一種かのように経験されるものを、すみやかに即β化できるようになると、私たち人類は、いつもの日常の慣れ親しんだあれこれのΔ項を、直接そのまま、β化して見ることができるようになる。

Δ即β、β即Δ。

Δの世界を「寂滅」して、βだけの世界・キツネやスイカだけの世界に入り込まずとも、Δたちをそのまま生きながら、それが脈動するβなのだと見抜いている叡智。

これが大事なのである。

+ +

ちなみに、 βスイカから連想するのは桃太郎の桃である。

桃もまた表面の撥水性と内部の水気の対比が際立つ。

しかし、桃太郎の桃は乾燥したサバンナに転がっているものではなく、川を、上流から下流へとどんぶらこと流れてくる。

水気のものを、撥水性の皮で覆って、そして水に流す。

桃太郎がスイカの神話と違うのは、桃の中に元気な男の子が入っている、というところである。この桃太郎はおそらく太陽の息子・ミニ太陽である。

火を、撥水性のもので包んで、水界に浮かべる。

火と水という感覚的物質的にあまりにも堅固な鋭い対立に対して、人間の思考は、スイカや桃をβ化することで立ち向かう。そしておそらくその知性は、物質がこのようであるということの根底の根底、物理学の基礎の基礎を問う思考にもつながっている。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!