グレゴリー・ベイトソン『精神の生態学へ』の冒頭に紹介された「 神話 」を精読してみる

"情報"の概念について深く考えるためには、

グレゴリー・ベイトソンを読まないわけにはいかない。

これは工業高専から編入学したばかりの大学の授業で聞いて、とても印象に残った恩師の言葉である。

ベイトソン、ベイトソン・・・。

「情報」といえば、工業高専でオシロスコープを使って波形を観測したり、信号伝送関連の数式を駆使して解を導いているときには、ノイズの少ない波形のパターンのことであった。物質の、電子の、動き方のパターンのことを情報を呼ぶ、と。ノイズにうもれて、パターンが見えなくなると、情報が失われる。情報が伝わらなくなる。

それからわずか一年くらいの後、高専から編入した大学では、大学一年生、大学二年生の授業をほとんどすっ飛ばして、いきなり大学三年生の授業から履修できるわけだが(学部一、二年生の勉強をしなくてよいという意味ではなく、高専の四年生、五年生の授業の多くが、大学の一、二年生に授業に相当するものとして認定される)、そのはじめての大学の授業の中のひとつで「情報といえばグレゴリー・ベイトソン」という話を耳にした訳である。

所与のモノ、人間の主観や思考とは無関係に実在する実体の話だと思えていた「情報」が、実はひとつの思考、いや、いくつもの学説というか仮説のなかにある。

情報?

|

物 / 心

客観 / 主観

さっそく図書館でベイトソンの本を手に取ってみたが、当時の私の力では読み解くことはほとんどできなかった。工業高専の電気工学科を、高専の事務職員さんを敬語にさせるほどの圧倒的な成績で卒業したとはいえ「読むこと」に関してはまだまったくの素人であった。もちろん今でもまだ素人だと思って日々研鑽に励んでいる。

それでも当時からして「これはものすごく根本的なことが書かれているぞ(よく分からないけれど)」と感じたものである。

この時に感じた感覚を、のちのち井筒俊彦氏の著書などに登場する「分節」という言葉を手がかりにして掘り下げていくことになる。

* *

ちなみに、事務職員さんを敬語にさせるほどの成績というのは、次のようなことである。神話風に書いてみよう。

ある日、ひとりの高専卒業生(わたし)が、何かの必要があって「成績証明書」を発行してもらいに母校へと向かった。現代の大学だと証明書発行機のようなものがあって、在籍中の学籍番号などを打ち込めば自動で成績証明書が印字されるパターンが多いようだが、当時はまだ、事務職員が原本を元に一つ一つハンコを押して手作りする方式だった。

つまり職員的には、めんどうくさい作業なのである。

「わたし」は午後の時間にふらりと高専の事務部門の窓口に行って、「最近の卒業生ですが、成績証明書をください」と申請する。

眠たそうな職員氏は非常に嫌な顔をする。

職員氏は「あーはいはい(あーめんどくせえ)」と申請書を片手でもぎ取ると

「事前に相談してくれないとぉー・・いきなり来られてもねぇ・・」

などと、語尾を伸ばしつつ裏へと入っていく。

ちなみに事前相談せよなどという規則はない。

現代の感覚からすると違和感を持たれる方もいらっしゃるかもしれないが、むかしはなんでもそんな感じだったので、気になるものではない。

・・

待つこと5分くらいだろうか。

「お お おっ、おっ、お待たせしてしまいたいへん申し訳ありませんでした。こちらでお間違いございませんでしょうか?!」

と、たいへんはきはきと語尾を切る敬語パーソンへと変身(β化)した職員氏が、できたばかりの成績証明書を両手で捧げ持って戻ってくる(さっきは片手だったのに)。

一瞬、別の人が来たかと思ったが、顔をみてもよく分からなかったが、服はさっきと同じなので同じ人物なのだろう。

わたしの成績証明書はあっという間に出来上がる。

なぜなら、簡単なのである。つくるのが。

「優」のハンコだけをひたすら押しまくるだけである。

「解析学は可で、電気磁気学は良で、半導体工学は優で、情報工学は可・・」などといちいち確認する必要がない。

実に成績証明書制作担当者に優しい成績である。

もちろん、この点では全部「可」でも、その優しさは異ならない。

「お気をつけてお帰りくださいませ」

などという敬語を後ろに聞きつつ、

その声が私を飛び越えて遥か先の方に落ちて行くのをながめつつ、

あれは誰に言っているのかなあ?などと思いつつ、

夕日をあびつつ、

家路につくのであった。

>Δ分離

学生時代に成績が良かったと自慢話をしたいわけではない。

逆である。

成績表にいくら「優」が並んでも、ベイトソンにはまったく歯が立たなかった、という話である。そしてそういう「難しさ」こそが「本当におもしろいのだ」と思ったものである。学校的「優」を超絶した狂気と紙一重の思考の世界が、こちらに向けて口を開けている。ベイトソンもまたそのようなものに読めたのである。

例えば『精神の生態学へ (上)』の27ページに、次のような一節がある。

「”研究促進的”な概念は、”いまはまだ検証中”の仮説であって徐々に修正と改良を加えていけば、最後には「基底の知」のリストに加えて恥ずかしくないものが完成する、という考えなのだろう。ところが現実はどうだったか。何千という頭脳明晰な人間が五十年あまりも、そのやり方で研究に励んだ結果、できたのは数百におよぶ”研究促進的”概念の山ばかりではなかったか。真に基底的な知が、一つなりとも生まれただろうか。」

これはなかなか過激である。

個人的にはこういう思考と邂逅することこそが大学に進学する理由になるのだと思う。おもえば当時のわたしは、勉強することにとても退屈していたのである。「優」を量産しても虚しい。それは直観像記憶のなせる技であり、自分というものをスキャナ的機械以上のものには感じられなかった。ふわふわとした退屈感に包まれていた学生には、なんとも刺激的なベイトソン。

* * *

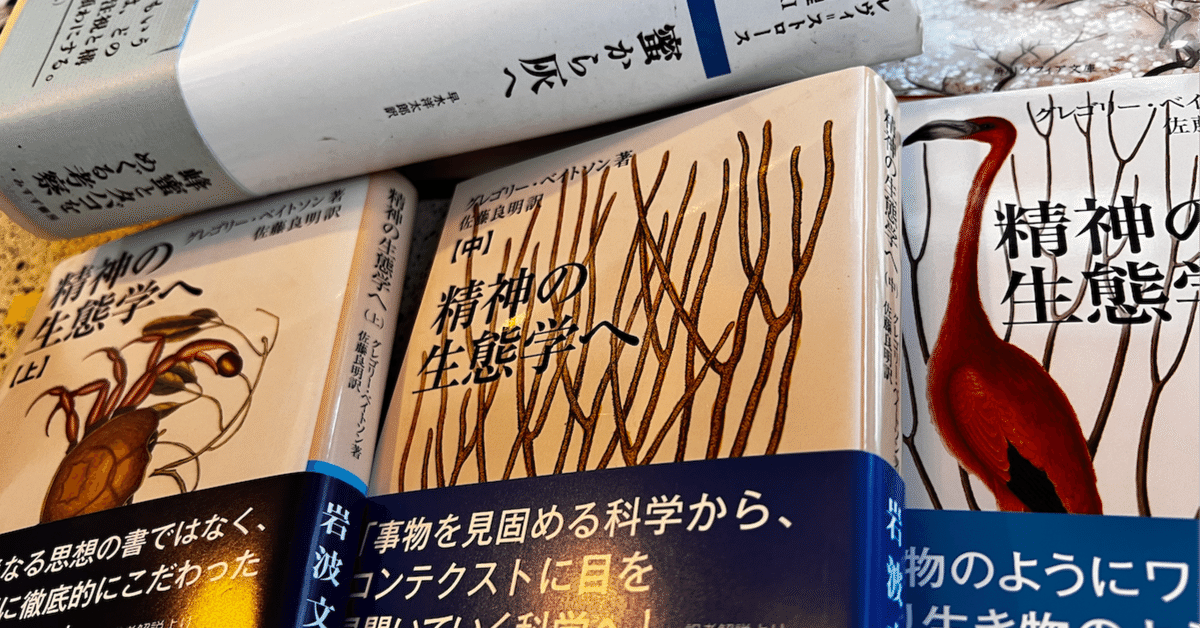

そして「あれから四十年!」・・・ではなく、まだ二十年くらいだが、今年2023年になってグレゴリー・ベイトソンの『精神の生態学ヘ』が岩波文庫で出版された。

そして今になってページをめくってみると、これがまた実におもしろく読める。あまりのおもしろさにページを捲る手が止まらないほどである。個人的には岩波文庫で言えば『梵文和訳 華厳経入法界品』三冊以来の大ヒットである。

大学生の頃はその魅力を十分読み解けなかったベイトソンが、今になってなぜこれほどおおもしろいと思えて仕方がないのか?

その理由はおそらく、この間にレヴィ=ストロース氏の『神話論理』を濫読してきたことにあると思われる。

神話を読む

『精神の生態学へ』の序章に次の一節がある。

「われわれの思考が立脚する土台を探るのならば、科学的、哲学的思考の始源にまでーー科学と哲学と宗教が、別の営みに分化し、それぞれの専門家が誕生する以前にまでーー立ち帰る必要があるのではないか。例として、ユダヤ=キリスト教文化における起源神話の中核部分を取り上げてみよう。[…]」

p.33

まさか!いきなりの神話である!

科学的思考における帰納と演繹、データと測定、命題と法則、シャノンの定理、行動科学における概念の問題などなどを語っているくだりで、突如として「神話」が出てくる。

上の引用に続けて、ベイトソンは聖書の創世記の冒頭を引用する。神が、天/地を分け、光/闇を分け、昼/夜の名を分け、空の上の水/空の下の水を分け、昨日/今日を分け…。

天 / 地

光 / 闇

昼 / 夜

空の上の水 / 空の下の水

過去 / 現在

これらは二項対立である。

天でも地でも、あるなにかの「項」についての起源神話は二項対立関係の両極がまだ切り分けられていないところから、これが切り分けられるに至る経緯を語る。

神話は、二項対立関係にあるペアをいくつも折り重ね、互いに交換可能な関係に置く「構造」を描く。このあたりの話についてはレヴィ=ストロース氏の『神話論理』を濫読しつつ下記の記事などで詳しく考えているので、ぜひご参考にどうぞ。

科学と神話

ベイトソンは、この創世記の冒頭を引いた後に、次のように書く。

「創世記の最初の十節のとどろくような散文詩から、古代カルデア人の思考の前提あるいは基底観念を、ある程度推測することができる。そして、これはちょっと不気味なことだが、この古代の文書が土台としている考えの多くは、今日の科学の土台にあるものーあるいは今日の科学が問題としているものーと変わりないのだ。」

p.34

この「ちょっと不気味なことだが」というのがとても良い。

古代人の思考の前提と、今日の科学的思考の土台とが「変わらない」。

古代の人は非合理的で感覚的で、現代人こそが理知的であるはずだ…

という下記のような四項関係を前提にする立場からみると、驚くべき「不気味さ」であろう。

古代人/現代人

|| ||

非合理/合理

野生の思考?!

さらにさらに、ベイトソンはレヴィ=ストロースが関心を寄せたのと同じ話題に触れている。

聖書におけるこの起源神話が、ユダヤ=キリスト教的な伝統とは遠く離れた地の神話「ニューギニアのイアトムル族の起源神話」と瓜二つであることに注目する。

「ニューギニアのイアトムル族の起源神話も、われわれのと同様、陸地と水域の分離という問題を中心に扱っている。それによると、はじめに、ワニのカヴウォクマリが前足も後足もバシャバシャと動かして、その操作によって、泥が水中に浮遊していた。そこに偉大なる文化英雄ケヴェンブアンガがやってきて、槍でカヴウォクマリを殺した。すると泥が沈澱して、かわいた陸地が出来上がり[…]」

p.36

せっかくの神話なので、この間わたしが勝手にレヴィ=ストロース氏の『神話論理』を分析するために使っている図式を応用して、読み解いてみよう。

まずワニはβ項(両義的媒介項)である。

β項は動く。振動、脈動する。そして振幅を描くように動き、最大値と最小値のところに二つの極(Δ項)を浮かび上がらせる。

この神話の場合、仮にワニをβ1と置くと、「前足と後足」がΔ1とΔ2である。動くβ項において、Δ1とΔ2が別々に異なりつつも一緒に動いている。ここに「泥」が出てくる。水中に浮遊する泥もβ項である。泥をβ2と仮におこう。

このβ1、β2、ワニと泥のセットと、文化英雄とその槍のセットが対立関係に入る。文化英雄をβ2と槍β4と仮におこう。

β3に把持されたβ4槍(つまりβ3とβ4は過度に結合している)がβ2泥の中のβ1ワニに刺さり、つまりβ3+β4とβ1+β2が過度に結合したところで、ワニの動きが止まる。動きの止まったワニは、ただの前足と後ろ足、Δ1とΔ2になる。

β1動的ワニは存在しなくなり、過度に急接近し未分にまで至ったβ項たちは、ここでまた急激に分離し、二度と分離と結合の間を脈動することもなくなる。そうしてβワニ同様、β水に漂う泥もなくなる。水に漂う泥がなくなったところで、土と水が、Δ4、Δ3に分離する。

四つの両義的媒介項が過度に結合し、そこから転じて一挙に分離したところに、経験的感覚的世界の分節(水/陸、前足/後足)が画される。

起源神話は分節の始まりを、両義的媒介項たちの分離と結合の脈度として言語化する。

*

ベイトソンに戻ろう。

「ともあれ、イアトムル族が行き着いた秩序形成の理論は、聖書創世記に書かれているもののほぼ正確な「逆」(換位命題)だった。イアトムルの思考では、ランダム化の作用が阻止されたときに分化が生じる。聖書では、分け隔ての行為を行うものが喚起される。しかし物質世界の創造の問題、と秩序と分化の問題の間に根底的な分離を設けている点では、どちらの文化も一致している。」

p.36

二つの起源神話が「逆」であるというのは、β脈動の相の話であると言い換えることができる。β脈動においては対立する二β項、逆のふたつのβ項を、入れ替えることができる。二極が対立しつつ分離したり結合したり脈動していることが重要であり、その二極の向きはどちらにしても他の二項対立を調整すれば辻褄があう。そしてβ脈動が止まったところで、脈動する両義的媒介項ばかりの世界から「分離」されたところに、物質的な世界が始まる。

ベイトソンは次のようにも書いている。

「「秩序」というものが、「分け、隔て」の問題としてみられている。「分け隔てる」というプロセスの本質をなすのは、なんらかの差異が、のちの時点で、それとは別の差異を引き起こすということである。[…]そうした現象が起こるためには、なんらかのふるいないし「閾」ーあるいは最高に優秀なふるいとしての感覚器官ーが必要だ。」

感覚器官が「ふるい」「閾」として「分ける」ところから、幾つもの「差異」が切られ二項関係が生じ、、それらの差異(二項関係)が重なり合うところに四項関係が、即ち人間にとっての意味ある世界が始まる。

これは執着して迷う前五識から阿頼耶識へ進み、分節と無分節が無分別であるとの智を得たところから転じて阿頼耶識を裏返し、煩悩即菩提の方向へ向かい、あらゆる世界を分けつつも平等に観ることができる、という密教の叡智にも接近する話である。

* *

いまになってベイトソンを読むと、レヴィ=ストロースに、空海に、見事に繋がってくのがおもしろい。

この『精神の生態学へ』の冒頭でベイトソンが「神話」に言及したのは、科学的な思考の前提を問い直すためである。

ベイトソンは、科学的な思考が、彼がおそらく皮肉を込めてそう呼ぶ「”研究促進的”概念」によって曇らされていることを批判する。

例えば、人間や精神や文化の”形式”について論じる諸科学が用いる「自我」「不安」「本能」「目的」「精神」「自己」「知性」といった概念、あるいは「エネルギー(=質量×速度の2乗)」という本来”形式”ではなく”実体”を記述するための概念が、精神の"形式"を論じるために転用されているもの。

そのような概念は「基底的な知」へと至る道の妨げになるとベイトソンは厳しく指摘する。先ほども引用した一節をあらためて読んでみよう。

「”研究促進的”な概念は、”いまはまだ検証中”の仮説であって徐々に修正と改良を加えていけば、最後には「基底の知」のリストに加えて恥ずかしくないものが完成する、という考えなのだろう。ところが現実はどうだったか。何千という頭脳明晰な人間が五十年あまりも、そのやり方で研究に励んだ結果、できたのは数百におよぶ”研究促進的”概念の山ばかりではなかったか。真に基底的な知が、一つなりとも生まれただろうか」

p.27

このベイトソン氏の一節については、それぞれのご専門分野の立場から、特に今日の研究の水準からすると、いろいろな「そうじゃない」的なご意見はあるとは思うが、いずれにしても、どのような概念であったとしても、それが一つの概念、一つの名、ひとつの言葉と結びついたあるひとつの「項」である以上、その項の「起源」ということを考える営みを、どこかで実行しなければならないという点が重要である。

* * *

何であれ、人間の言葉で呼ばれる「項」がひとつでも出現した瞬間に、その「ひとつ」の「項」は最少構成で八項からなる二重の四項関係の中で、他ではないものではないものとして分節される。

ある一つの項は、他の項目と分かれつつつながり、異なりながらも同じで、同じでありながら異なることによってのみ”存在する/認識される”。

先ほどの八項関係の図でいえば、ベイトソンのいう「”研究促進的”な概念」というのはΔ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-とあるΔ線形配列の終端装置、ターミネーターである。

私たちはある謎の何かに直面して、それをある言葉Δ1でよび、そのΔ1をさらにΔ2へ、Δ2をさらにΔ3へと、次々と言い換えていくことで、思考を先へ先へと進めたような感じになる。

しかし、-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-のΔ項の言い換えは、放っておくとどこまで行っても止まらず、終わらない。

そうして例えば、思考を中断させたり、思考がモヤモヤっとなったり、一本の論文の結論を書き上げなければならないような時には、最終的なΔ、Δ線形配列の終端となるΔを、ポンと置かざるを得ない。ベイトソン氏が批判する「”研究促進的”な概念」はそういうターミネーターΔ項として、実に便利なものである。

ではなぜ、このやり方、ターミネーターΔ項でΔ線形配列連鎖を止めることが批判されないといけないかといえば、ありとあらゆるΔは、神話が直接その泥水に手を突っ込んでいるようなβ四項の脈動から、その振動の波紋の干渉パターンのようなものとして析出されてくるものだからである。

分化ということ、分離と結合の組み合わせということ(分かれ「た」ものから始めるのではなく、いままさに分かれて「いる」動き)、こちらの図式でいえばβ脈動にフォーカスすることで、「基底的な知」に接近できる。

分かれ「た」もの、分けられ済みのあれこれのΔ項のうちからどれか一つを終端装置として選んだとしても、いずれかのhyperなターミネーターΔを持ってきたとしても、「基底的な知」には至らない。

ベイトソン氏がいう基底的な知は神話的思考にも現れているような「分化」のアルゴリズムに関することであり、それはすなわち、こちらの図式でいえばβ脈動的なものに約して語ることもできそうな何かである。

おわりに

情報とは、差異を生む差異=何かと何かの分化を引き起こす二項対立である。何かと何かの分化を引き起こす二項対立といえば、二十年前のわたしであれば、クロード・シャノンの「ビット」を思い出すだろうし、今なら空海の『吽字義』や、レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を思い出す。そして『精神の形態学へ』は、わたしの二十年の隔たり=分離を、二つに分けつつ一つにつないでくれそうでもある。

一冊の本を、何度でも読める。

これだから読書はおもしろい。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!