鶴の恩返し?!「神話」から神話の外へ -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(62_『神話論理3 食卓作法の起源』-13)

クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第62回目です。これまでの記事はこちら↓でまとめて読むことができます。

これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。

鶴の恩返しの八項関係

一年生になったばかりの下の子が、学校で「鶴の恩返し」のお話しを聞いてきたという。

そして次のように尋ねてきた。

どうして鶴は、戸を開けて見たらダメというの?

どうして見られたら逃げちゃうの??

ん? わたしに聞くと、ちょっと、話、長くなるよ?

どうして見ちゃいけないというのか?

どうして見られたら逃げるのか?

この質問には神話論理からエレガントに答えることができる。

*

ちなみに、上の子の時は「さるかに合戦」を扱って論考にまでなった。

こちら「かもとりごんべえ」の分析も同じ方法を用いている。

そしていま、鶴の恩返しである。

*

まず大前提として、翁が鶴を助ける。

昔のことである。通常であれば、怪我をして墜落している鳥類といえば、ちょうどいい晩御飯のおかずという感じであろう(空海の十住心論でいえば異生羝羊心か)。ところが翁は鶴を助ける。翁は、手に入った富を惜しげもなく手放したわけである。

ここにおそらく、翁の、鶴に対する共感がある。

怪我をして困っている鶴の苦しみを、まるで自分自身のことのように感じて、助けたいと思う翁(空海の十住心論でいえば愚童持斎心であろうか)。

ここで翁と鶴は

狩猟者(人間) >>結合<< 獲物(動物)

という具合に、通常ははっきりと分離しているはずの二極なのだけれども、この助けるという局面においては、翁と鶴たがいの感覚、感情が共振(シンクロ)しているような状態になる。そこでは翁と鶴は別々に分かれているのだけれども、ひとつになっているような感じである。これを仮に”過度に結合している”と言っておこう。

次に、鶴が人間に変身して翁たちの家に入ってくる。

動物 >>結合<< 人間

変身というのは神話でよくある話であるが、変身によって「鶴なのに人間」「見た目はどうみても人間なのに実は鶴」という、通常ははっきりと分離されているはずの人間界と動物界とが過度に結合して、どちらか区別がつかないような状態が生じる。

結合という言い方はちょっとわかりにくいかもしれないが、経験的にはっきりと分別がつくところが、区別できるようなできないような感じになっている、ということを「結合」と呼んでいる。つまり二でもなく一でもない、ということである。

なお、第一の過度な結合はいわば人間の方から動物の方に接近し結合しに行ったものであるが、第二の過度な結合は、逆に動物の方から人間に寄せてきている。つまり第一と第二、二つの過度な結合は、その結合へと向かう方向が真逆に、見事に、対立を成している。

こうして

β動物を狩らない人間 →β肉として扱われない動物 →β人間に変身した動物 →β人間に変身した動物を人間として受け入れる人間→

という具合の四つのβ項が互いにくっつたり、変身したり、同一人物だったりするという具合につながっていく。

鶴への翁の接近、翁への鶴からの接近は、過度に(はっきりと)分離された二極の間が過度に結合するという”β脈動”である。

* *

で、ここから「見てはいけませんよ」→「見ましたね、さようなら」の理由が明らかになる。

鶴)「絶対に中を見てはいけませんよ」

翁)「もちろんじゃ、約束は守るぞ」

翁) ・・・そーっと襖を空けて隙間からのぞく

ここで何が起きているかというと、翁が約束を破ったのである。

約束を破ることは、実は、とある”経験的に結合しているはずの二項を、分離すること”なのである。それはすなわち、言葉の意味である。

約束を破ることは、「言葉」とその「字義通りの意味(辞書に書いてあるような意味)」という、通常経験的に安定してくっついているはずの二項を、ベリベリと剥がしてしまうことである。

「言葉」とその「字義通りの意味」

「言葉」とその「字義通りの意味」

これを「記号」と「その記号の通常の意味」と言い換えても良いかもしれない。要は「りんごがうまい」といえばバナナのことは言っていないし、「うちにかわいい子猫がいるからあそびにきて」といえば猛犬のことは言っていない、という話である。

記号α <<分離>> 記号αの辞書的な意味

この両極の過度な分離が生じている。

理想的には「見ないでね」「みませんよ」と約束をすれば、「み・ま・せ・ん・よ」というこの”字面=記号”の”意味”は「みません」ということであり、「実はこっそり見るんですね〜」ではない。

ところがこの翁は「見ません」と言いながら、こっそり見ている。

つまり、好奇心に負けたのかどうか知らないが、こっそりみてしまったことで「見ませんよ」は”嘘”になってしまったのである。

嘘というのは、「記号」からその字面通りの意味が剥がれ落ちて、通常の記号と意味のピッタリとくっついた関係(シーニュとレフェランがぴったりくっついているはずの関係。シニフィアンとシニフィエの関係ではなく)が、べりべりと外れてしまっている。

*

そして、鶴が飛んでいってしまうというのも、これも端的に、

動物 <<分離>> 人間

この分離である。

この分離は、通常、経験的感覚的に一般的な分節である。

つまりこの動物/人間の分離により、この私たちの経験的な世界の分別の体系が定まる、ということになる。

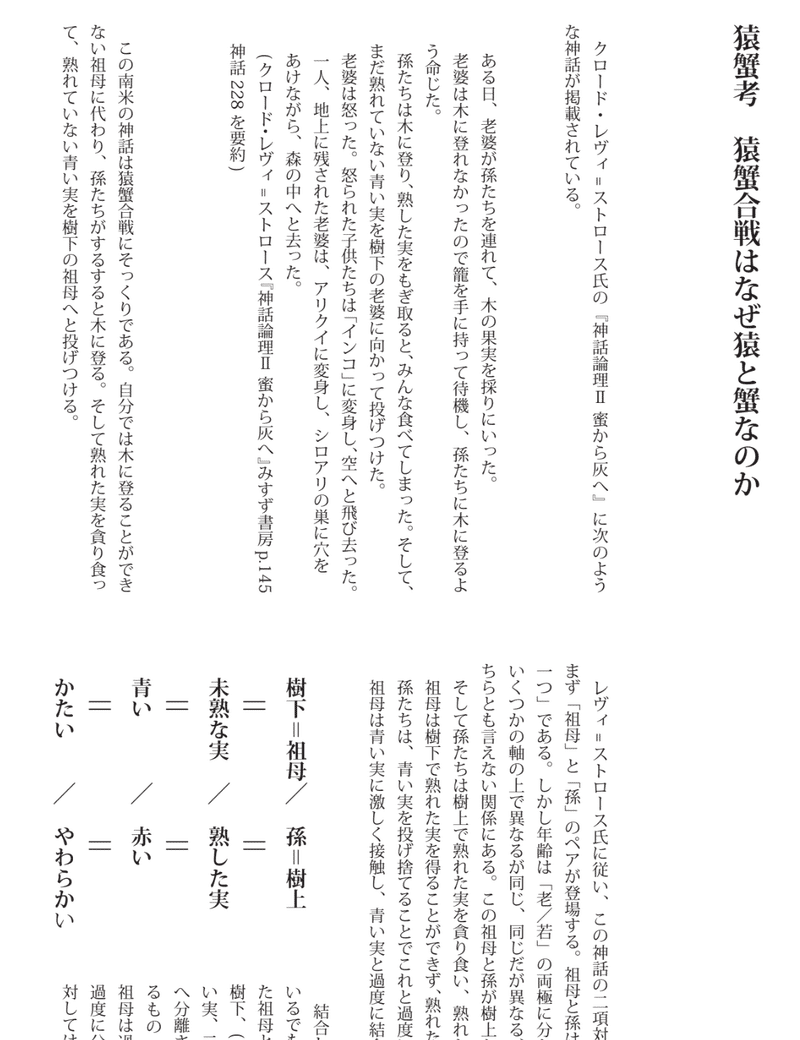

以上、β四項の脈動から、Δ二項対立が安定するだけのポジションを析出しました、というのがこの「鶴の恩返し」の神話論理である。

前回の記事でも書いたように、神話の論理は、私たちの感覚的経験が識別するなんらかの二項対立を二つもってきて、この四項を通常はあり得ないところで分離したり、通常はありえない仕方で結合させたりすることで、振動する四つの項(β項)を析出させる。そしてβ1とβ2、β3とβ4の四つのβ項を過度に分離したり過度に結合したりまた過度に分離したりさせることで、この動きが動き回る余白に、Δ1からΔ4の四つのΔ項を充当しうるポジションを析出する。

見どころ1)鶴がおばあさんを働かせているように見える。

見どころ2)それよりもなによりも、鶴がモア。いや、ジャイアントモア。

というか、この宇宙船はどうみても

Here's the image depicting Princess Kaguya in the command center of a spaceship, observing a giant screen where her crane-avatar is producing high-quality fabric inside an elderly couple's house on Earth.(AI生成)

+ +

おさまりがわるい?

ここで「おやっ?!」と思うのは、鶴が自分の羽から糸を取って布を織るというくだりの位置付けである。「・・いやいや、あんたはどうしてここで「おやっ」と思ってひっかるんだ・・」と思われるかもしれないが、これはひっかかる。

おそらく

短い鶴の羽 >急転換> 長い反物

(短 / 長)

あるいは

(細かい / 大きい)

慎ましく暮らす翁 >急転換> 豊かな富を得た者

という、対立する二極の間での急転換が問題になっているのだと思われるのであるが、β脈動とΔ分節とのスキマに、なにやら実体化した富のようなものが挟まっている。

もし鶴があと30年くらい翁宅に滞在し、布を量産し続けてくれたならおそらく翁は大金持ちになっていたことだろう。その一攫千金のチャンスを「のぞき見」で逃してしまうなんて、「あ〜もったいない。ワタシなら絶対にのぞかないよ〜」という話になる。

ええスーツ着てはりますなあ

(AI生成)

これは”小判が無尽蔵に湧く甕を知らずに壊してしまう”とか”みすぼらしい小鬼のような子供を助けたら臍から砂金を出すので、欲をかいて臍を火箸でつついたら死んでしまった”といった昔話のよくあるパターンとも共通しているところである。

ここではβ脈動が、民が通常そこから分離された富の源泉へ接近することと読み替えられ、Δ分節が通常通り民が富の源泉から切り離されること、と読み替えられている。この点は野生の思考が産業資本主義的な価値増殖の発想に覆われはじめているような気配を感じるところである。

この話は中沢新一氏が『精神の考古学』で書かれている「記号まみれ」ということに通じるものである。

この点は、『神話論理』の今回読むところに登場する「神話」と近代の物語との違いについての話に重なりそうなので、頭の片隅に置いておこう。

+ + +

天体の起源神話のはずが・・?

クロード・レヴィ=ストロース著『神話論理3 食卓作法の起源』125ページに掲載された「M60 トゥクナ シミデュエの不運」という神話を見てみよう。

この神話は、いちおう、天体の起源神話になっている。しかし、天体の起源に関するくだりがおまけというか、ついでというか、非常に軽い扱いになっており、話の本筋がまったく別の方向を目指していく。

上記、前回の記事でご紹介したように、天体の起源を語る神話の論理は、

長周期のサイクル / 短周期のサイクル

多様性 / 単調さ

この二極への分別を区切り出すために、太陽、月、星座、季節といった様々な、人間の感覚において、長期に、短期に、ある周波数で振動する動きとして観察されることを引っ張り出してくる。

そしてそれらの振動が共振するところから例えば月なら月で月を”月ではないものーではないもの”として、「月ではないもの」と区別することを可能にする、ある何らかの経験的で感覚的な対立関係を探し出すことになる。

また、太陽の起源について語るならば、太陽を”太陽ではないものーではないもの”として「太陽ではないもの」と区別できるための、ある何らかの経験的で感覚的な対立関係を引っ張り出してくることになるはずである。

いちおう、この二つの二項対立を念頭に置いて読みはじめてみよう。

シミデュエという名の女性がいた。

彼女は夫から嫌われていた。

夫は、狩の試合に夫婦で出かけた際に、

シミデュエを置き去りにしようと画策し、嘘をついた。

夫は、狩ったばかりのクモザルを運ぼうとするシミデュエに対し、「クモザルは、倒れて死んだように見えているだけで、毒が回るまで十分に待たないといけない。私は次の獲物を探しにいくから、ここでしばらくクモザルを見張っていてるように」と嘘をついた。

そして、妻シミデュエがクモザルの死骸を見張っている間に、夫はひとりで村に帰ってしまった。妻に帰り道の目印を教えずにである。

「M60 トゥクナ シミデュエの不運」を要約

いきなりとんでもないオープニングである。

いや、とんでもないといっても、下記の記事で取り上げた「転がる頭」の神話よりはまだましかもしれない。

いや、比べられることではないか。

いずれにせよここで怯んではいけない。

嫌われるとか、置き去りにされるとか、嘘をつかれるとか。

そのこと自体に驚く必要はなにもない。

これは全部、”結合しているはずのところを分離すること”である。

↑こういうのを常に脈動させつつ回転させながら、

そのどこか線の密度が高まっているところがひとつひとつの「語」なのだと感じたい

いや、観じたい

まずは夫婦という、経験的にはおおむね安定的に結合していることが多い、あるいは安定的に結合している”べき”と考えられている(?)二項対立が、ここでは分離しようとし、実際に分離された、ということに注目しておこう。不可分に結合している”一”が”二”になる。

しかも「嘘」という、なかなか過激なやり方である。

これはひとつのβ分離といえよう。

この分離を引き起こす経験的な事柄が(1)憎悪の感情、(2)嘘の言葉、(3)空間的距離である。

神話の論理からすると、ここから最小あと二つのβ項の間の過度な結合〜過度な分離が登場し、さらに四つのβ項が分離から結合へ、結合から分離へと振動する脈動が動き出すはずである。読んでみよう。

夫からの分離、猿たちとの旅

シミデュエは帰り道がわからなくなり、困った挙句、

サル達のあとをついていくことにした。

シミデュエは、猿たちが投げてくれる木の実を食べた。

夜になると、猿たちは人間に変身した。

そしてシミデュエを招き、小屋のハンモックのひとつを提供した。

朝になると、家もハンモックも消えて、サル達はサルの姿にもどっていた。

こうしてシミデュエはサル達と長い旅をして、「サルの頭目」の家にたどり着いた。

「M60 トゥクナ シミデュエの不運」を要約

人間とサル、狩猟者と獲物という、感覚的経験的にははっきりと分離されているはずの二極が、ここでは一つに結合している。

猿たちは、自分たちの食べ物を、人間であるシミデュエに分け与えてくれる。そしてこのサルが夜には人間に変身するのである。そして人間もまたサルが用意した「寝床」と「小屋」と「食料」を共にする。

ここに

動物 / 人間

獲物 / 狩猟者

という、経験的感覚的にははっきりと分別されている二極が過度に結合し、混じり合って、区別がつきにくい感じになる。

あちらで過度に分離し、こちらで過度に結合し

またこれはつまり夫とシミデュエの場合とは逆に、もともと”二”に分離していた獲物と狩猟者が”一”に結合する、ということである。

あちらで(もともと結合していた)夫と分離したかと思えば、こちらで(もともと分離していた)動物と結合する。見事である。

二重の四項関係(八項関係)としてモデル化できる神話の論理が力強く動き出す。

+

さて次は、過度に結合したβ項たちが、再び分離へと動き出すはずである。見てみよう。

サルの頭目は、人間の姿をしていたが、ジャガーの種族の者であった。

シミデュエは、サルの頭目=ジャガーの家に滞在し

酒造りを手伝うことになった。

ある日、サルの頭目=ジャガーは、寝言で

「お前を食うぞ」とシミデュエに告げた。

不安になったシミデュエは頭目を揺さぶり起こした。

腹を立てた頭目は自分の鼻を大きな果実の種で叩いて傷つけ、血を流した。

そして頭目はまた眠りについたが、

また「お前を食うぞ」と寝言をいう。

シミデュエはまた頭目を起こす。

サルの頭目=ジャガーもまた腹を立て、自分の鼻を傷つけつづけ、ついに流れた血で杯がいっぱいになった。

サルの頭目=ジャガーはその血を飲み、他の者たちには酒をふるまい、皆で酔いしれた。

*

翌日になるとジャガーは狩に出かけたが、その際、シミデュエの片足に長い縄をしっかりと縛り、その橋を握り、狩の出先で縄を引っ張っては、シミデュエがちゃんと繋がれているか確かめた。

「M60 トゥクナ シミデュエの不運」を要約

猿の頭目が、実はジャガーであった。

これはどいう事かというと、ジャガーは人間を捕食するのである。

つまり

狩猟者/獲物

という二項関係において、猿に対しては人間は狩猟者の側であるが、ジャガーに対しては人間は獲物の側に立つのである。

狩猟者のつもりでいたら、実は獲物にされてました!という『注文の多い料理店』の神話論理である。

*

どちらがどちらをひいているのか?

どちらがどちらに引かれているのか?

綱引きは、ブランコと同じで、神話論理を起動する

ただし、この狩猟者ジャガーは、いきなり獲物シミデュエを食べたりはしない。ジャガーは「寝言」で、つまり意識的ではない発話で「食うぞ」と言うのである。

嘘 対 寝言

この寝言は、冒頭の夫の「嘘」と対立している。

嘘は、”意図的に”「偽」情報を伝達する。

対する寝言は、”無意識的に”「真」なる情報を伝達する。

意図的 / 無意識(意図的ではない)

嘘 寝言

偽情報 / 正しい情報

そうして翌朝、ジャガーは出かけ、つまりシミデュエと分離するのであるが、分離しながらも「シミデュエの片足に長い縄をしっかりと縛り、その橋を握り、狩の出先で縄を引っ張っては、シミデュエがちゃんと繋がれているか確かめ」るという形で結合し続ける。

これも夫の場合と逆になっている。

夫はシミデュエと距離を取り、彼女を迷子にさせる。

対するジャガーはシミデュエと距離を取るが、シミデュエに執着し、彼女が逃げないように紐で縛っておく。

分離しながら結合し、結合しながら分離する。

β脈動の真骨頂である。ちなみにこの縄で縛って分離しつつも結合状態を確認するというくだりは「三枚のお札」にもある。

ちなみにここで「酒」と「血(鼻血)」が混同されているというのもおもしろい。

* *

Δ四項分節

さて、シミデュエは無事にジャガーから逃げられるのでしょうか?!

頭目の家には、同じように長い縄で頭目と繋がれた亀がおり、

シミデュエに次のように教えた。

「猿の頭目はじつはジャガーで、私たちを食べようとしている。だからなんとか逃げ出さないと」

シミデュエと亀は、自分たちに括り付けられた縄を外して、柱に結ぶと、こっそり家を出た。

*

家の扉の前には、頭目の弟が足を組んで座っていた。

シミデュエは亀の忠告に従い、棍棒で、頭目の弟の膝を殴った。

驚いた頭目の弟はあまりの痛みに、とっさに足を引っ込めた。

シミデュエは頭目の弟に、「私たちを裏切るな」と叫びつつ去った。

頭目の弟は、のちにオリオン座の中の星になった。

頭目が戻ると、亀と女がいない。

頭目は弟に「太った女」はどこへ行った、と尋ねた。

しかし弟は足の激しい痛みで、それどころではない、と答えた。

頭目はシミデュエたちの追跡を諦めた。

「M60 トゥクナ シミデュエの不運」を要約

縄を外して、柱にくくりつけて、人喰いを騙し、こっそり逃げ出す。

まさに「三枚のお札」である。

遠隔で獲物と狩猟者を結んでいる縄を、分離しているのに、まるで結合しているように装うために、柱に結ぶ。

垂直方向に聳える柱に結ばれ水平方向に伸びる縄は、獲物と狩猟者が分離しているのに結合しているという偽情報を伝える、という実によくできたβ振動を表現している。

+

ただし、三枚のお札とこの神話が異なるのは、ジャガーが兄弟つまり「二」であり、逃げる方も人間の女性と亀の「二」である。

より神話論理を際立たせるために、β脈動するβ項を経験的感覚的な日常の言葉(名前)で呼ばざるを得ない場合には、兄弟とか姉妹とか、異なるがよく似たペアをまとめてβ項にする場合がある。

*

ここで面白いのは、シミデュエは、ジャガーの弟の膝を棒で殴りつける。

足が痛くて、兄貴と(頭についた口で)喋っている場合ではないと、これは「転がる頭」の下半身バージョン、上半身と下半身が分離する、というパターンの別の表現であろうか。

そしてこの”下半身=脚を奪われた”頭目の弟は、のちに「星座」になる。

星座は前回の記事で紹介したように、この世界をこの世界ではないことから分別分節するときに動く、短周期振動に対する長周期振動をあらわす。

と、ここでこの神話も、

長周期振動する天体運動 / 短周期振動する天体運動

この区別を、最終的にΔ二項対立として区切り出さんとしていることがわかる。ただそれにしては、弟はのちに星座になります、というくだりの説明がふわりとしている。他の神話なら、半身になった者がどうやって天に登り、さらにΔ分節するか、というところが詳しく語られることもあるのに、これはどうにもあっさりし過ぎている感じがする。ここがのちにレヴィ=ストロース氏によって考察されるポイントになる。

* *

また、面白いことに、二つの「言葉」が出てくる。

まずシミデュエは頭目の弟に「私たちを裏切るな」と叫ぶ。

要は、命令である。

歩けなくなるほど脚を殴りつけた相手にこんなことを命じてもとうてい従ってはもらえないと思うのだが、「それどころではない」痛みに苛まれた頭目の弟は、結果的に兄ジャガーに逃げた人間のことを言わなかった。

ここには、従われないはずの命令が、従うつもりの無いものの混乱の中で結果的に従われたと同じ結果になった、というなんとも入り組んだ、どちらか不可得な感じになっている。

この頭目の弟は、逃げる人間の命令に従ったのか?

当然、従っていない。

しかし結果的に、「それどころではない」とのたうちまわっているうちに、その気は無いのに「命令に従った」のと同じ結果を帰結している。

*

そして最後の「言葉」はあだ名である。

ジャガーはシミデュエに、勝手に「太った女」というあだ名をつけて呼ぶ。まるまる太って、獲物としてうまそうだ、ということだと思うが、しかしこの名が呼ばれた時、この名によって指し示されたとうの本人はもういない。これは呼ぶ相手を持たない空虚に浮遊するあだ名である。

この神話には、四つのβ脈動する言葉が登場した。

夫の嘘

ジャガーの寝言

聞き届けられなかったのに聞き届けられた命令

指示対象を失った名前

いずれも

記号 / 意味内容

この対立する二極のあいだで分離と結合が分離したり結合したりしている。

通常の日常の素朴なコミュニケーションを支える、意味内容と記号とがピッタリ重なり合った言葉とは半分ずれた、β状態に励起された言葉のあり方が、四つセットで登場しているのである。

++

そんなβ脈動の高振動状態から、シミデュエはぽんと飛び出し、ジャガー=捕食者との、獲物としての過度な結合から分離することに成功する。

この神話、ここからが見事である。

ジャガーのもとから無事脱出したシミデュエだが、また森で迷った。

一番目に、キツツキが現れ「村へ帰してやる」と嘘をつかれ、

あちこち連れ回された挙句、森に捨てられる。

二番目に、ブラジルシギダチョウと出会ったが、シミデュエはこの鳥が羽を広げた姿を、小屋の中で老女が籠を編んでいる姿だと勘違いした。

シミデュエは「一晩泊めてください」と頼んだが、鳥はおどろいて飛び去り、シミデュエは星空の下で野宿することになった。翌朝、その鳥がもどってきた。シミデュエが村への道を聞いたが鳥は間違った道を教えた(嘘)。

三番目に、シミデュエは枝から垂れ下がったシロアリの巨大な巣の下で雨宿りしようとした。しかしこのシロアリの巣にみえたものは、じつはあの猿の頭目のジャガーが変身して昼寝をしていたものだった(勘違い)。シミデュエはジャガーにバレる前に急いで逃げ出した(秘匿)。

四番目に、シミデュエはいつのまにか、自分の村の近くの谷に辿り着いていた。

夜は木の板根の間で眠ったが、そこを動物たちが順番に通り過ぎた。

一匹目は太ったトカゲ。

二匹目はひきがえる。ひきがえるは食べ物をくれるふりをしてシミデュエを騙して揶揄った。

三匹目はこの木の主である青い蝶。蝶は人間の畑にパイナップルを食べにいく。その人間は私が名前を与えたものだ。そしてそれはお前の父親だ」という。

シミデュエは青い蝶についていって河まで行き、向こう岸に父親の家を見つけ、思わず川の水に飛び込む。すかさず蝶は呪文を唱え、シミデュエを赤トンボに変身させた。

「M60 トゥクナ シミデュエの不運」を要約

見事に、綺麗に、四度の結合が、二度繰り返されて、「八」つの分離と結合のパターンを描き出している・・・のだが、これまでみてきた他の神話に比べると、ちょっと反復がきついというか、脈動させ過ぎている感じがする。

(AI生成)

とりあえず読んでみよう。

キツツキの嘘に騙される

鳥を人間と見間違える

人食いジャガーをシロアリの巣と見間違える

意図せずにいつの間にか、村に近づいている

この主人公、「おいおい大丈夫かな」と心配になる程「ぬけている」が結果オーライな、不運なんだか幸運なんだかわからない人物像であるが、そのどちらか不可得な感じがβ項らしくてとてもいい。

そして村の近くでのんびり野宿をしていると、また四度の振動が生じる。

太ったトカゲ=”獲物”の極からシミデュエが分離したことを象徴?

ヒキガエル=言葉ではない揶揄い=騙す言葉からの分離?

青い蝶=父親の名付け親=義理の祖父である動物との結合

トンボ=シミデュエが変身したもの

そしてさすがにもうそろそろ、最終的なΔ分離に展開するはずである。

二匹の虫は川を渡ろうと飛んだが、途中でシミデュエが化けた赤トンボは力尽きてしまった。青い蝶が助け、なんとか対岸にたどりつく。

シミデュエは青い蝶への感謝のためにパイナップルをたくさん砕いた。

そこへ父親がやってきて、パイナップルがたくさん壊されているのをみつけ、娘が帰ってきたことを悟る。父親は妻や村人を集めて、娘シミデュエが戻ってくるのを待ち伏せた。

そして三日目にしてついに、娘を捉えることに成功した。

父親はシミデュエに吐き薬を飲ませ、いろいろなものを吐き出させた。

そうしてシミデュエは正気を取り戻した。

*

その後、村の祭りで、シミデュエは夫を見つけた。

最初に彼女を森に放置した夫である。

夫は、綿毛のある小さなトカゲを表す藁を立てた仮面をつけていた。

彼は無礼にも、自分が捨てたシミデュエを嘲る歌を歌い始めた。

シミデュエは松脂に火をつけて仮面に投げつける。

乾いた藁に火がついて燃え上がり、樹皮できた衣装を脱ぐことができない夫は逃げ惑った。

熱が、男の腹を裂く。そしてその血で鳥の羽の色が染まった。

「M60 トゥクナ シミデュエの不運」を要約

川をわたるというのは、分離された二つの世界の間をつなぐということである。この場合、二つの世界とは、β脈動の世界と、Δ的安定の世界である。

川を渡り終わって、もう「向こう」にはもどらず「こちら」にいる、という具合にΔ分別を確定するのである。

そうして主人公シミデュエは正気を取り戻し、人間の村の一員として復帰する。

めでたしめでたし、である。

* *

いや、ここでひとつ問題が残っている。

神話の始まりで、シミデュエと”結合するはずが分離”したβ分離状態に入ったままの「夫」が残っている。こういうのがβ振動していると、Δ世界の分節は安定しない。

そこでこの夫をどうにかすることになる。

その方法は極めて神話的である。

まず、夫は「トカゲ」の仮面をつけ、トカゲに変身している。

トカゲといえば、”丸々太った獲物”のβ極のことであった。

やはり、夫はまだβ振動状態に励起されたままである。

この夫は、シミデュエがジャガーのもとでそこに配置されていた太った獲物の極に置かれることになった。

そしてこの夫の”腹が裂ける”。

”腹が裂ける”というのは、この男が、一から二に分かれる、ということであろう。β一がΔ二になる。このΔ「二」から、人間にとって経験的な世界の秩序が発生する。

経験世界の秩序というのは、難しいことではなく、じつに素朴な、ものごと上/下、左/右、明るい/暗い、暑い/寒い、赤い/青い、などなど、さまざまに分かれて=分節されており、その分かれ方がほぼ決まっているということである。

鳥の羽の色がいろいろな色に異なって染まること。

鳥にはいろいろな色の羽があることは、この経験世界が安定的に分節されてあることの代表例である。

神話というよりも

この神話、おもしろいと思うのだけれども、レヴィ=ストロース氏は、これは神話というよりも「神話的思考の制約から解放され」た小説である、と指摘する。

「シミデュエの冒険の場合には[…]散漫で連節が困難ないくつかの指標を除けば、エピソードの数、配置順序、属する型は、神話的思考の制約からすっかり解放されているとは言えないまでも、ほとんど解放されかけており、ずっと自由な創意から生まれ出たように思われる。言い換えれば、シミデュエの話は、神話というジャンルから小説というジャンルへの意味深い移行を例示しているのではないか[…]。それが描く神話曲線はいっそう柔軟であり[…]」

神話と小説のちがいというのは、「神話曲線」の「柔軟」性のちがいである。神話が神話論理による対立関係の対立の対立の発生ということにむけて削ぎ落とされていくのに対して、小説は自由な創造が期待されるところである。これでもかと、次から次へと四項関係を繰り出す様は、最小構成でβ四項、Δ四項があればよい(あるいは空席のままでもいい)という神話の論理から比べると、まさに柔軟で、創意に富んで、項を、象徴を、βというよりはどちらかといえばΔ的な項たちを、増殖させつづけている。

神話論理に、項の「増殖」の気配が覆い被さっている。

例の鶴の恩返しの布の気配に通じるものがあるように思う。

一方で、この神話はあくまでも”夫婦”という、もともと分離していたものが結合し、結合したはずが分離し、また結合し…という「両性間のへだたりと接近」を用いてβ脈動を描き出している点は、まだまだ神話らしいところである。

「結局のところ、対立の構造は、民族誌的実態とは独立したところで有意性を維持していることになる。だからたとえ隠され偽装されていても、つねに両性間のへだたりと接近という関係があって、これにより、間隔あるいは持続の関係がコード化されているのである。」

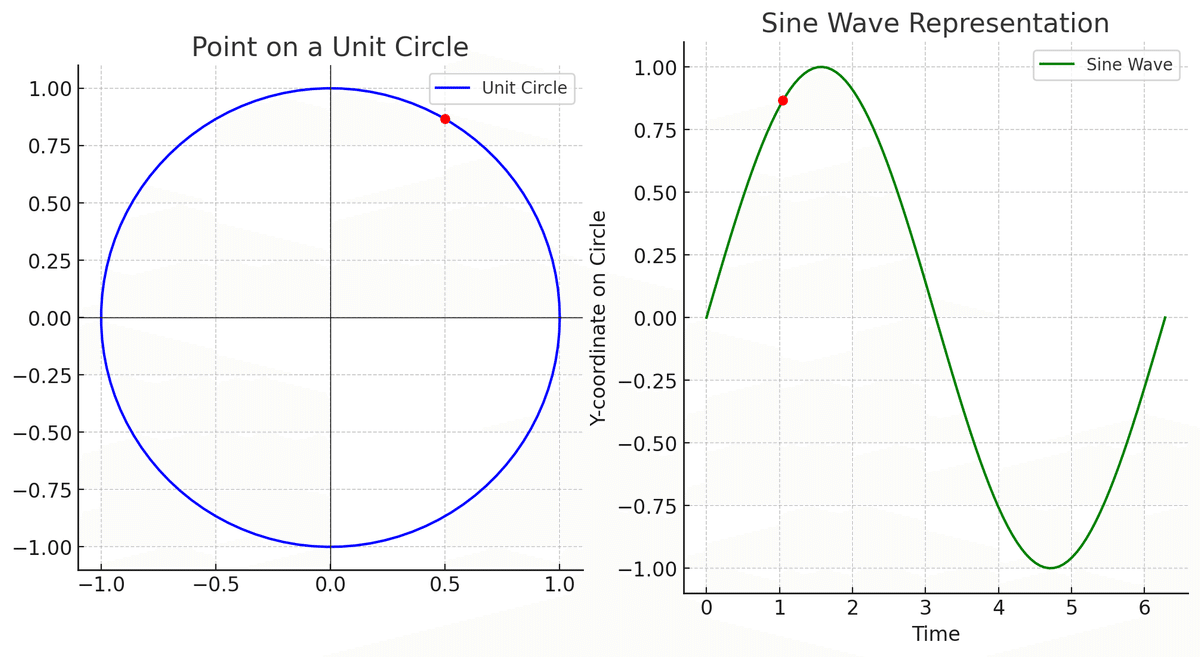

この「間隔あるいは持続の関係がコード化」とある、間隔と持続は、デジタルとアナログのことである。

間隔と持続の関係、デジタルとアナログの関係、A/D変換、D/A変換。

これに続けてレヴィ=ストロース氏は次のように書いている。

「近すぎる者同士」の過度な結合から「肯定的な月」が生じる。

「親密な関係でいられたかもしれない夫婦の不和と離別」から「否定的な月」が生じる。

「地上の火」に「近づきすぎる」(過度に結合)ために「腹部が破裂」し二つになる。

逆に腹部ではなく「頭部」が破裂すると、そこから「天上の火」が生じる。(p.139)

結婚を拒むかぐや姫もまたそうであったように「両性間のへだたりと接近」は、二項対立に直面しつつそれを超克することを求めるという、人類の野生の思考を大いに刺激して、神話論理を動かすのである。

構造が系列に劣化してゆく

このシミデュエの神話の場合は、最終的にはシミデュエは元通りの村、親のもとに帰ることができており、悪い夫は腹が裂けていなくなる、という、ある種の勧善懲悪というか、人生のドラマ、物語になっている。現代でもありえそうなお話しで幕を閉じている。シミデュエはかぐや姫のようにβ脈動したまま世界の背景に潜在化したりはしない。苦労はするけれども、実家に暖かく迎えられ、悪い夫を退治した、というのは「β脈動からのΔ分節」としては、おさまりがわるい、というか別のことである。

「当初の力強い変形はなくなり、最後に見いだされるのはやつれ果てた変形だけとなる。こうした現象は、現実的なるものが象徴的なものへ、そしてつぎに想像的なものへと移行するさいにすでにみられたが、いまやそれはもっとべつなふうのしかたで現れるのである。」

当初の力強い変形、β脈動は、勘違いとか嘘とか、夫婦喧嘩とか、恨みと復讐とか、経験的で感覚的によくある日常に溢れるコミュニケーションの齟齬のような、社会的な人間関係の話になっている。

まさに言葉を寄せ付けない、言語的分別を拒絶する「現実的なもの」が、言葉の発生の瞬間の姿のような象徴的詩的言語として言語化されたかとおもいきや、あっという間に想像的なものへ、日常にありえたらいいなあ、ということのイメージへと、「やつれて」いく。

いや、もちろん、社会的な人間関係というのは大切なことであるし、考える必要のあることだし、ドラマとしてもハラハラドキドキする。それはそれでいい。

ただし、今考えたいのは神話の論理と、そうでない論理との差異である。

この二つの論理の差異は、空海の『秘密曼荼羅十住心論』で言えば、第一住心と第七住心の差異にも匹敵する。

「社会、天体、および解剖学的身体部位のコードが、これから潜在化した状態で働くようになる[…]。第二は構造が系列に劣化してゆく点である。こうした劣化が始まるのは、対立の構造が失われ、代わりに複製化の構造が現れるときである。つまりエピソードは順次展開してゆくが、それらはみな同じ鋳型から出てきたものとなる。そしてこの複製化(コピー)それ自体が構造にとって代わるとき劣化が完成する。」

構造が系列に劣化してゆく。この言葉は100回くらい唱えたいところである。構造が、系列に劣化する。

わたしが勝手に使っている図式で言えば、八項関係を分節する曼荼羅状のパターンを浮かび上がらせる脈動としてしか表現できないようなことが

Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ-Δ

こういう具合の「系列」一列の線形配列に「劣化」する。

「対立の構造」(つまり”八項関係を分節する曼荼羅状のパターンを浮かび上がらせる脈動としてしか表現できないようなこと”)が、「失われ」、そして「複製化の構造」が現れる。既知のΔ1に、既知のΔ2が連なり、ということが延々と繰り返される。

そうして”複製されたもの”は、増殖し続けるのである。

+ +

ここは私が『神話論理』を読んでいて、一番、肩に重たいものが乗っかっているような感じがするところである。

しかし、この数ページあとから、私が『神話論理』で一番好きな「カヌーに乗った月と太陽の旅」がはじまる。

読み手もまた、線形配列の複製装置へと劣化している場合ではない。

読み手もまた、脈動し、曼荼羅状のパターンを描くように息をしよう。

神話の論理をジェネレーター(生成アルゴリズム)として、そこから線形の言葉の配列を次々と生成していくこと。そのΔ線形配列を実体化して固定してそこに執着するのではなく、またこのジェネレータへと巻き込み、バラバラに切り刻みつつ繋げ直し、また別の可能性の配列を生成すること。そこに”「どのΔを選択するか」の自由”とは異なる、”「どのようにΔ間の差異を誕生させるか」の自由”ということが姿をあらわす。人類に創造性なるものがあるとすればそれは後者に関わるような気がする。

関連記事

いいなと思ったら応援しよう!