意味分節理論とは(9) 人間たちにとって意味ある世界を発生させるアルゴリズムへ -ピエール・クラストル著『グアヤキ年代記』を読みつつ考える

ピエール・クラストル著『グアヤキ年代記』を読んでみよう。

クラストル氏といえば『国家に抗する社会』という本が有名である。

人類における社会関係の編み方のいくつもの可能性を考えさせられる一冊であり、政治思想の名著にも数えられている。

『グアヤキ年代記』でも、グアヤキ(アチェ)の人々の社会関係(子どもと大人、女性と男性、同じ部族の人と他の部族の人、生者と死者、人間と人間ならざるもの、などなどの社会関係)の組まれ方にふれることができる。それは現代のわたしたちの社会とは異なる「首長の権力が強制的なものになることを拒否」する社会であるという(『グアヤキ年代記』p.103)。

ここでいきなり最重要ポイントをご紹介すると、『グアヤキ年代記』では社会関係の網の目の「目」に相当する「大人」だとか「子ども」だとか「人間」だとかを、何かそれ自体として自ずからあるもの(自性をもって存在するもの)として持ち出すことはない。

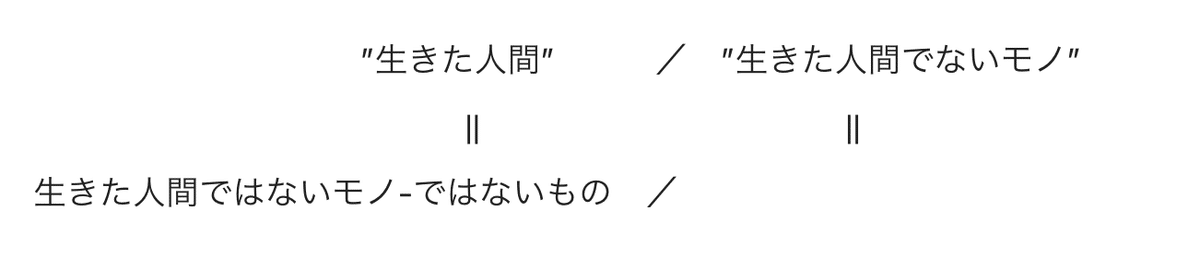

社会関係の網の目の「目」は、例えば”生きた人間”ということならば、”生きた人間でないモノ”との対立関係にある”生きた人間でないモノ”-ではないものとして分かれ出てくる動きが問題になる。

いきなり何の話かと思われるかもしれないが、これこそ私が興味を抱いて止まない意味分節理論である。

*

人間であるということは如何なることか。

この問いは、意味分節理論的にいえば、「人間であること」と「人間であること-ではないこと」とをどう区別するのか、という問いに変換される。

「人間である」 / 「人間であること-ではないこと」

どう区別するのか、と書いたが、どう区別するのかといえば、他の何かと何かの区別に重ね合わせることで、「人間である」と「人間であること-ではないこと」を区別するのである。

「人間である」 / 「人間であること-ではないこと」

|| ||

A / 非A

ここで、Aに(つまり非Aに)何を入れるかは、これは自由である。

服を着て生活する/しない、とか、言葉を喋る/喋らない、とか、道具を使う/使わない、とか、なんでもいい。

*

いずれにしても「人間であるということは如何なることか」という問いは、人間であるということが「何ではないことなのか」を”他のどのような言葉に言い換えるのか”という問いに変換できる。

グアヤキの人々が、自分達と同じ人間ではないものではないことの意味を、どのような言葉たちによって”分かる=意味づける”ことをしているのか。これを探っていくのがクラストル氏の本書の仕事である。

人が人間として(人間ではないものではないものとして)生きていることの意味

『グアヤキ年代記』の冒頭は、アチェの人々の社会にひとりの新生児が誕生する場面から始まる。

アチェの人々は、この生まれたばかりの社会の一員を、水で洗ったり、抱き上げて温めたりするのであるが、この一連の所作の「意味」が、アチェの人々に伝わる人類誕生の神話と重ね合わせて解かれる。

子どもの誕生の場面に、人類誕生神話の中に、以下のような幾つもの対立関係がある。

沈黙 / 物音

森の夜の住人たち / 人間社会の新メンバーとしての新生児

食べる者 / 食べられるもの

液体が漏れる籠 / 液体が漏れない容器

地面に横たわっていること / 地面から持ち上げられていること

落ちる / 持ち上げる

下で静止していること / 上へと動いていること

人間としては未だ存在しないこと / 人間として存在するようになること

動物性 / 人間性

結合するもの / 分離するもの

水で洗うこと / 持ち上げること

いくつもの二項対立関係を重ね合わせながら、人間であることの意味が、人間ではないものではないことの意味が紡ぎ出されていく。

例えば次の一節、新生児の父親についての記述である。

「(妻が出産したばかりの)男は狩人であると同時に獲物でもある。ジャガーが今日罠にかけようと試みているのはこの男であるからである。脅かされている自分の人間性を取り戻し維持するために、つまりジャガーの餌食になるという形で動物性へと退行しないために、男は狩人として、動物の殺害者として試されなければならない。」

妻が出産したばかりの男が狩に出る話である。科学的な機能で解釈してしまうとこの狩猟は「滋養のつく食材を取りに行くという目的に促されたもの」という説明で片付けれてしまうかもしれないが、当事者であるグアヤキ(アチェ)の人々はそのようには考えない。

新生児という新たな人間側のメンバーの出現の瞬間に「人間が出現していない/人間が出現している」の区別が区別されつつ区別されていない(=区別されていないが区別されている)状態に触れた人(新生児の父)は、改めて人間ではないもの(=獲物)ではないものとして、生きた人間の世界の中に改めてその一員として登場し直さなければならない。人間と人間ではないものとの区別が曖昧になったところから、改めて自らの人間的存在をはっきりと区切りだし確かなものにするために、上記の狩猟が行われるわけである。「意味づける」というのは単に言葉の上の話ではなく、狩に行くといった全般的な生の営みそのものである。

そこでは区別の発生、違いに他方ではない一方としてのみ存在する対立関係にある二項それぞれの発生が、切実な問題になっている。

こういうわけで、ある人々にとって生きられる世界の「意味」をその外部から眺め記述しようという場合には、言葉の言い換えに止まらない、互いを区別することができる二つの事柄のペアをいくつもいくつも重ね合わされていく営みを記述していかなければならない。

*

死の意味、つまり生の否定の意味についても同じである。

生死の差異・違いをアチェの人々が”何と何の違い”に重ね合わせて理解しようと=分節しようと=分かろうとするのか。

クラストル氏は彼らの言葉からその神話的思考の論理を抽出していく。

「この思いがけないジャガーはおそらくジャガーではないのだ。外見は確かにそうである。たくさん斑点のあるジャガーである。だが外見にどんな価値があるというのか。グアヤキはそれらの正体を見抜くことができるのだ。何世代もの祖先が次々と洗練させてきた強力な知を持っているからである。このジャガーは実はアチェである。先祖の一人がバイプに姿を変えたのである。[…]キュウブウラギは、それは自分の祖父だと思っていた。[…]祖父が地面の上方にある霊魂の住処を一瞬離れたのだろう、と。祖父ジャモギが森の中に再び降りてきて、そこから自分の娘、老いたチャチュワイミギをもぎ取ろうとしているのだ。これでまた均衡が取り戻されるであろう。娘は父と再会し、最初の離別は帳消しになる。」

ひとりの年老いた女性が、森の中でジャガーに襲われ、食べられてしまう。

この事件、出来事の「意味」をアチェの人々は上に引用したように、人間とジャガー、死者と生者、かつての生者と現在の死者といった対立関係の重なり合いの中で意味づける。

人間 / ジャガー

生者 / 死者

新たな死者 / かつての生者

子 / 親

食べられるもの / たべるもの

切り離されたもの / ひとつにつなぐもの

離別 / 再開

不均衡 / 均衡

…

分離と結合が分離しつつ結合する

諸々の対立関係のなかで特に決定的なものは分離と結合の対立である。

分離 / 結合

このように書いた場合、他でもない「/」自体が「分離と結合」を表しているのであるから、「分離 / 結合」は”分離と結合の分離と結合”ということになる。

訳のわからないことを書いていると思われるかもしれないが、要するにこれはAと非A、AとAでない物事がペアになっている、という話である。

◇

分離と結合の対立、分離と結合が分離しつつ結合することこそが、いくつもの二項対立関係を発生させつつ互いに重ね合わせ続ける発生装置の働きをする。

分離と結合が分離しつつ結合することこそが、人間の世界、人間にとって意味のある世界、人間が生きることのできる世界を、そうでない世界から区別し、区切り出し、切り分けるのである。

死によって、ある一人の人間が人間の生きる世界から去ることになるわけであるが、このことによって人間が生きる世界・人間の社会というものが、分離と結合を区別すること、分離と結合を分離しつつ結合することによって発生していること=出来ていること=造られていることが、顕になる。

大昔に死んだ父親がジャガーになって現れ、年老いた娘を食べてしまうという話。これによって「離別が帳消しに」なる。ここでいう離別は娘と父、親と子の離別ということでもあるが、それ以上に人間の世界と人間の世界ではないなにかとの離別である。

人間は幸か不幸か、非生命ではない生命として、他の動物ではない人間の身体でもって、非-生としての生を生きている。

人としての生はあらかじめすでに非-生から分離されている。

この分離された後の対立関係にある二項のうちの一項である"非-非-生"としての「生」を、言葉というシンボルとシンボルをこれまた分離しつつ結合するシステムへと”分離したまま結合する”ことによって、人類は生の意味(つまり死の意味ではないことの意味を)を語る。

* * *

上に人の生は”あらかじめ””すでに”非-生から分離されていると書いたが、この分離はあくまでも結合する分離であり、非-分離としての分離である。生と非-生の区別は、人々が何もせず放っておいても勝手に自然にはっきりと分かれているものではまったく無く、言葉によって、語りによって、語りを聞くことによって、言葉から言葉を紡いでいく叡智によって、絶えず分けつつ結び結びつつ分け続けなければならない出来事である。

分けつつ繋ぐ一筋の言葉が止まって仕舞えば、生の世界は、生が非-生ではないことの意味は、たちどころに煙のように消えてしまうだろう。

そうであるからして、生の世界を消滅の危機から救い出し、常に新たに発生しつづけるように促すために細心の注意を払ったコトバの結び合わせが必要になる。

「口笛で吹かれた言語とは、分節化された言語に何物も負わず、その音、高さ、抑揚がそれら自身のうちに意味を備えていて、聞く者がコードを知っていれば、その意味を知覚できるような言語である。[…]この驚きの会話に耳を傾けている間、何が聞こえたのであろう。主に、ツ、ヅ、ジといったヒューという音である。声門が突然停止して子音の破裂が中断され、その後に母音の長い息が吐き出され、それは最後にただ空気が吐き出されるだけの息になる。[…]それは普通のグアヤキ語で、一部は理解できるものだった。ただそれはヒューという音を出せる子音の構造と、空気を出すだけの母音に切り縮められた言語であった。」

人間が生きる世界、人間にとっての世界、人間にとって意味のある世界を発生させる、最小限の”子音”と”母音”たち。

空海の『声字実相義』を思い出す一節である。

クラストル氏は次のように続く。

「このやり方は言語をゆがめることによってそれを操るものであるが、結局その主要な特徴は、それがなかば無言状態であることにある。[…]私はアチェが身の安全に配慮して、彼らの敵たちー死者の幽霊、あるいはおそらくマチタラとベエル ー に声を聞かれる危険をできる限り少なくしようとしたのではないかと想像する。だが結局のところこの仮定はあまりにも機能主義的であっただろうし、むしろ神話上のあの人物、ジャカレンデュ(蜜蜂の主人)の方に目を向けるべきだろう。彼は何も話さないが、人間たちを引き寄せ、シダの弓と矢で人間を攻撃するために口笛を吹くのである。」

何も話さない「無言」でありながら「引き寄せる」。

◇ ◇

引き寄せる、というのはけっこう途方もないコトバである。

何かXを何かYへと”引き寄せる”ためには、XとYは区別され、分離され、別々になっていなければならない。しかしまさにその区別され分離され別々であることによって、二項はひとつに結合すべく引き寄せあい=引き寄せられるのである。

人間の言葉は、分離と結合、分離と結合が分離しつつ結合する作用そのものの自己展開から始まっているのだけれども、日常の姿においては動物の鳴き声のように分離する側面だけが際立つようになっている。そこで言語は、自分が分離と結合が分離しつつ結合する作用そのものであることを忘れていく。

人間の生の世界が、人間にとって切実な意味のある世界が、そのおそるべき「外部」(ジャガーがうろうろしているようなところ)から徹底的に隔離された人工空間になればなるほど、人間の言葉はますます分離と結合が分離しつつ結合する作用であったことを忘却し、ただ一定のパターンで分離を反復するだけのものになっていく。

アチェの人々の「無言状態」は、最小限に切り詰められた子音と母音は、口の形と吐く息は、言語をその発生の瞬間へと、分離と結合が分離しつつ結合する作用が自己展開を開始する地点へと、つなぎ直すかのようである。

*

そういえば、レヴィ=ストロース氏の『神話論理II V蜜から灰へ』によれば、蜜蜂が集める蜜は神話の中で、ある人間の社会における「食べられるもの」と「食べられないもの」が最初に分節されるときに(人間の食べ物と人間の食べ物ではないものが最初に分節されるときに)登場する両義的媒介者であった。

完成品から選ぶことと、ブリコラージュ

人間の生きる世界の意味というのは、アチェの人々にとっても、そして現在の私たち自身にとっても、常に言語的&非言語的なシンボルの体系の中に構築されるものである。

このシンボルの体系としての意味ある世界というものを、出来合いの完成品のようなもの、個々人とは無関係のそれ自体として固まっており、これまでもこれからもずっとこのままのものとして思い描くのか?

それとも自分と仲間で手作りしつづけないと(ブリコラージュ!)すぐに消えてしまうおぼつかないものだと思うのか?

人間(たち)にとっての世界は、いつでもどこでも、現在でも、あくまでも後者(おぼつかないもの)でしかないのであるけれども、今日の高度に発展したシンボル生産=複製=保存=配信テクノロジーは、私たちにその事実を忘れさせ、私たちを無意味さの戦慄から遠ざけようとする。

逆にアチェの人々は、人間にとっての意味ある世界をいまにも消え入りそうな姿から絶えず蘇らせようと細心の注意を払う。

「動物を殺すときには敬意を表さねばならない。狩人は獲物を肩に担いで宿営地に着く。肩には高貴な血の染みがついている。彼はそれを降ろし、動物を讃えて歌う。このように動物は単なる平凡な食べ物ではない。そのような扱いを受ければ、これと同種の動物たちが怒ってしまい、たぶんもう矢で射止めることはできないだろう。狩りをするというのは、単に動物を殺すということではない。それは動物に対して負債を負うということである。この負債から解き放たれるためには、殺した動物を言葉のなかで再び存在させる以外にない。」

人間にとって意味ある獲物も、そして狩人も、人間にとって食べられるものも、食べる者としての人間も、意味分節システムである対立関係の対立関係の中の項として発生してくるものである。

言葉は、いや、言葉に限らず対立関係の対立関係を織りなすことができるあらゆるものは、常に人間にとっての世界を”非-人間にとっての世界”から区切り出しつつ発生させることに寄与するように、細心の注意を払いつつ、分離と結合が分離しつつ結合するように扱われなければならない。

「野生の思考」(レヴィ=ストロース)がブリコラージュだというのはこういう事情による。

「死者たちに対する忠誠、そしていつもの言葉と振る舞いへの忠実さによって、世界は安定したものであり続け、同じ散文を記し、謎めいたものにはならないからである。」

分離と結合が分離しつつ結合するよう、切断しつつ縫い合わせることへの細心の配慮の極致を、子どもが大人になる通過儀礼に見ることができる。

といったところで、長くなってしまうので、通過儀礼の話はまた次回にします。

*

『グアヤキ年代記』のおもしろいところは、アチェの人々が、自分達にとって切実な"人間が生きることのできる世界"(これを仮に社会と呼んでもよいのかもしれない)をどのように意味分節しようとしているのか(二項対立関係の対立関係の連鎖として構造化しようとしつつあるのか)、その様子を垣間見ることができる点にある。

人類は古代から近代・現代に至るまで、自分達人間の集まり・共同体・社会がいかにあり、またいかにあるべきかを語るさまざまな言葉を紡いできた。

その中には人間の集まりというものを、なにか出来合いの完成品のように考えたり、固まって静止したもののように考えたり、あるいは予めプログラムされた通りに動く機械のようなものと考えたり、単一のコードによる透明なコミュニケーションが作り出すものと考えたり、いろいろな思想がある。そこではしばしば予め定まったいくつかの概念や言葉といったシンボルの分離し尽くされた静的配列が、社会というか人間の共同性(あるいは分断)を思考し、理解し、記述するための意味分節システムとして適用される。

アチェの人々が自分達の生きる人間的世界を意味づけるやり方も、もちろんその一つであるが、そこにはまだ、分離と結合が分離しつつ結合しつつある動きの気配が生き残っている。その動きは、重なり合うシンボルとシンボルの限りなくゼロに近い隙間に、対立する二項の一方であると同時に他方であり、また一方でもなく他方でもない両義的な媒介者のゆらめく影のようなものを浮かび上がらせる。

自分達の人間の集団が自分達人間の集団ではない集団”ではない”ものとして発生してくるゼロ・ポイントを、人類の意識的にして無意識的な「思考」そのものであるシンボルたちの網の目の中に浮かび上がらせようとする営みを、『グアヤキ年代記』のアチェの人々にみることができるように思う。

それは人類の社会関係の編み方のいくつもの可能性を考えることが、複数の定まった完成品の「項」の中からどれか一つを選ぶことではおそらくなく、分節体系を発生させる分離と結合を分離し結合する動きの動き方自体のいくつかの可能性を並列にして動かし続けることにあるらしいことを示している。この動きが分離か結合かの二者択一ではなく、”分離することは結合することであり、結合することは分離することである”、”分離することは分離しないことでもあり、結合することは結合しないことでもある”場合に、人類はいつでもどこでも共同性をゼロから発生させることができるのかもしれない。

神話のシンボルたちの間に隠れている分離と結合が分離しつつ結合しつつある動きを、その一部を、意識的なコミュニケーションにおける”意味分節修行”(井筒俊彦)の局面に浮かび上がらせることで、私たちは多重の通過儀礼を繰り返しつつ複数の共同性を発生させることができるのではないかと思ったりもする。それは大変に難しいことであろうけれども、例えば空海の『秘密曼荼羅十住心論』などはこういうことを考える導きの糸になるかもしれない。

関連記事

ここから先は

¥ 550

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 いただいたサポートは、次なる読書のため、文献の購入にあてさせていただきます。