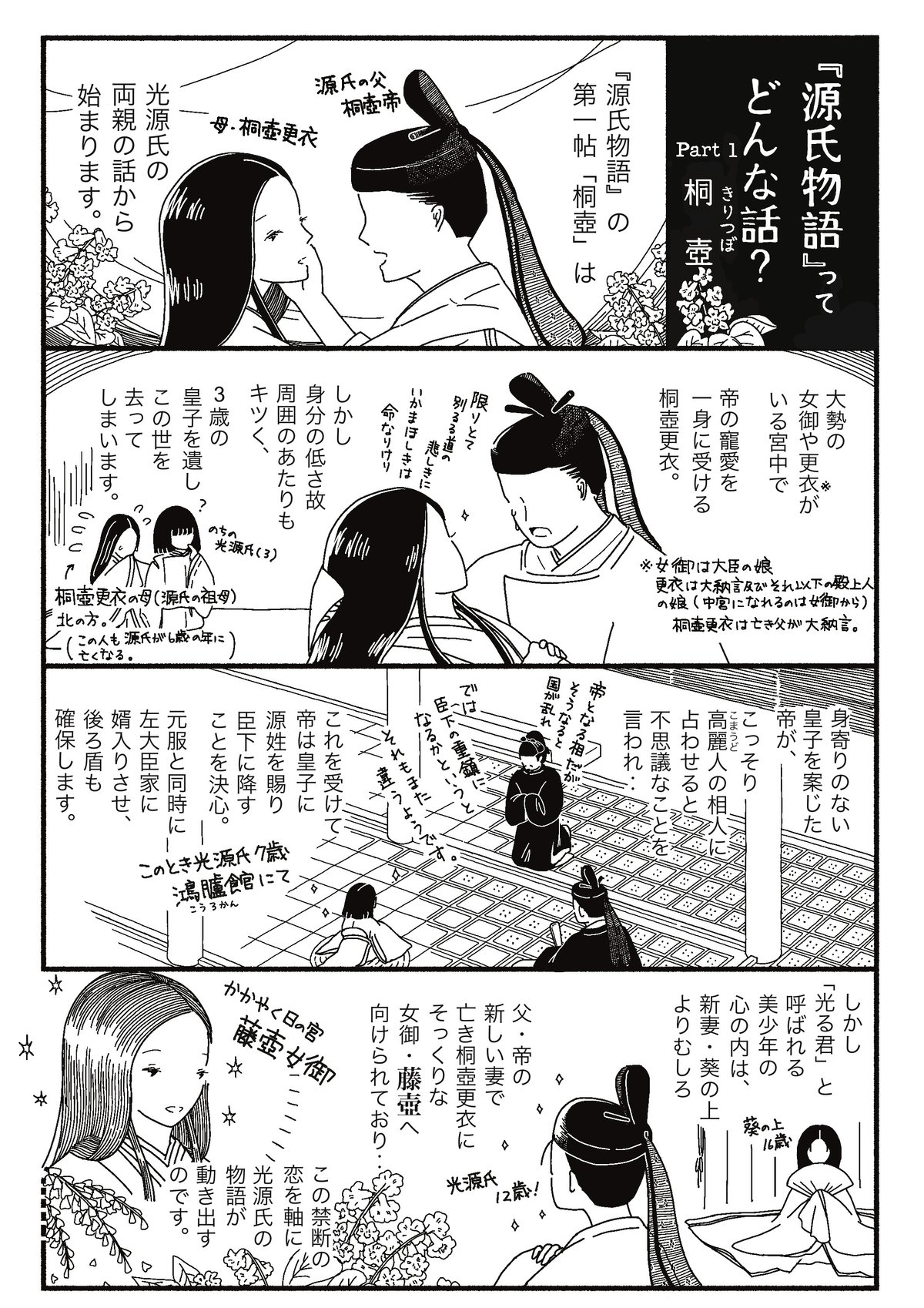

【漫画】『源氏物語』ってどんな話? ー 「桐壺」は”100年前”の物語!? ー

紫式部が書いた『源氏物語』の第一帖「桐壺」。

その物語の時代が、彼女の生きていた頃よりさらに100年も前に設定されているということはご存知でしょうか?

「桐壺」巻では、桐壺帝と桐壺更衣の恋、光源氏の誕生、藤壺女御の入内など、物語の進行において重要なポイントが次々と語られてゆきます。と同時に、物語の舞台がどのような世界なのか、具体的に示されている巻でもあるのです。

ですがその示し方が、1000年後の私たちにはちょっとわかりづらい…!

そこで今回の記事では「桐壺」のあらすじを確認しつつ、紫式部がどのように物語の世界観を構築したのか見ていきたいと思います。

全54帖、親子4代に及ぶ長編小説の始まりである「桐壺」。

ここから壮大な物語が始まるわけですが、これを「おとぎばなし」ではなく、リアルな人物たちが登場する”現実“を描いた物語にするために、紫式部は「桐壺」巻に史実を織り交ぜながら独自の世界観を樹立しました。

ではそれは具体的にどのような設定だったのか?順を追って見てみましょう!

桐壺帝=醍醐天皇!? ー 紫式部の時代から、さらに100年前に物語が始まる

光源氏の父・桐壺帝は醍醐天皇という実在の天皇がモデルであるという説があります。

なぜそのように言われているかというと、『源氏物語』の「桐壺」に、醍醐天皇の父・宇多天皇の名が登場する箇所があるためです。

一つ目は、桐壺更衣亡き後、悲嘆に暮れる桐壺帝が「長恨歌の御絵」を眺める場面。

このごろ、明け暮れ御覧ずる長恨歌の御絵、亭子院の描かせたまひて、伊勢、貫之に詠ませたまへる、大和言の葉をも、唐土の詩をも、ただその筋をぞ、枕言にせさせたまふ。

(最近、毎日御覧なさる『長恨歌』の御絵、それは亭子院がお描きあそばされて、伊勢や貫之に和歌を詠ませなさったものだが、わが国の和歌や唐土の漢詩などをも、ひたすらその方面の事柄を、日常の話題にあそばされている。)

現代語訳は与謝野晶子

ここに出てくる「亭子院」。譲位後の宇多天皇の通称で、ここから物語が宇多天皇の譲位より後のものだとわかります。

そしてもう一箇所は皇子(のちの光源氏)を高麗人の相人に会わせようとするくだりです。

そのころ、高麗人の参れる中に、かしこき相人ありけるを聞こしめして、宮の内に召さむことは宇多帝の御誡あれば、いみじう忍びてこの息子を鴻臚館に遣はしたり。御後見だちて仕うまつる右大弁の子のやうに思はせて率てたてまつるに、相人おどろきて、あまたたび傾きあやしぶ。

(その当時、高麗人が来朝していた中に、優れた人相見がいたのをお聞きあそばして、内裏の内に召し入れることは宇多帝の御遺誡があるので、たいそう人目を忍んで、この御子を鴻臚館にお遣わしになった。後見役のようにしてお仕えする右大弁の子供のように思わせてお連れ申し上げると、人相見は目を見張って、何度も首を傾け不思議がる。)

現代語訳は与謝野晶子

こちらにもはっきりと宇多天皇の名が書かれています。

・

実は「長恨歌の御絵」にも「宇多帝の御誡」にも実例がありました。

「長恨歌」というのは、中国・唐の玄宗皇帝と楊貴妃の恋を題材にした白楽天の漢詩で、『源氏物語』が書かれた頃日本でも流行していたものです。

「桐壺」の該当箇所では、譲位後の宇多天皇が絵師に「長恨歌」の絵を描かせ、伊勢や貫之に各場面に応じた和歌を詠ませたとされています。

この貫之というのは、ご存知『古今和歌集』で有名な紀貫之のこと。伊勢も当時の著名な女流歌人で、百人一首の「難波潟 みじかき芦の ふしのまも あはでこの世を 過ぐしてよとや」という歌を詠んだ人です(ちなみに彼女、初めは宇多天皇の中宮に女房として仕えながら、のちに天皇の寵愛を受け皇子を産んでいます!)。

彼女の歌集『伊勢集』に宇多天皇の『長恨歌屏風』に関する記述があることから、宇多天皇が実際に屏風絵を作らせたことが窺えのですが…これが「桐壺」の「長恨歌の御絵」と重なるのです。

もう一つの例「宇多帝の御誡」は、『寛平御遺誡』というもののことで、宇多天皇が当時13歳の醍醐天皇に譲位するにあたり、天皇としての心得を諭した訓戒書です。

その中の一説に天皇が直接異人と顔を合わせることを禁じた箇所があり、それが『源氏物語』に用いられています。

いずれも史実そのままというわけではないのですが、宇多天皇ゆかりのものを所持し、宇多天皇の教えを守っていることから、桐壺帝が宇多天皇の子・醍醐天皇になぞらえられたのでしょう。

・

そうした時代設定を念頭においてみてみると、物語の冒頭にある「女御、更衣あまたさぶらひたまひける」という点も、また桐壺帝が長恨歌という中国の先例によって批判された点も、時代意識の現れだと指摘できます。

「更衣」というのは天皇の妃のうち大納言以下出身の者のことで、宇多・醍醐両天皇の頃にはいましたが、紫式部の時代には既に姿を消した存在です。

また、自説を正当化する際に中国の先行事例を引き合いに出すのも古いあり方で、『源氏物語』の執筆時は既に、日本の先例を参照する文化が形成されていたと言われています。

宇多天皇の治世は887年〜897年、醍醐天皇は897年〜930年。

紫式部が『源氏物語』を書き始めたのは1002年〜1006年頃。

「桐壺」は当時の人々も体験したことのない100年前の空気感を感じさせるものだったのです。

“高麗人の相人”の正体は渤海人? ー 今はなき外国との華やかな交流

こうした時代設定をふまえたときに引っかかるのが、のちの光源氏に重要な予言を与えた”高麗人”の存在です。

物語を素直に読めば、ここで登場する”高麗人”とは、『源氏物語』が執筆された頃朝鮮半島を支配していた高麗からの使者だと思うでしょう。

しかし「桐壺」の時代設定が醍醐天皇の頃に位置づけられているとすると、矛盾が生じます。

高麗が新羅を滅ぼし朝鮮半島を統一したのは935年。897年〜930年という醍醐天皇の治世と時期が重なりません。実際、その頃の日本は高麗とも、その前の新羅とも正式な国交がなかったのです。

では、物語内の高麗人の来朝は紫式部の創作かというとそうではない。

実はこの”高麗人”は、渤海人のことだと言われています。

・

渤海は698年に中国の東北部、朝鮮半島のさらに北の位置に建国された国家です。彼らは新羅によって滅ぼされた高句麗の末裔でもあるため、日本に対して「高麗」と名乗っておりました。

渤海国と日本は奈良時代から国交が続いており、貂の毛皮など貴重な品々が日本にもたらされました(『源氏物語』でも末摘花が愛用している黒貂の皮衣も渤海からの品でしょう)。

実際、醍醐天皇治世の919年まで続いた使節は、平安京の外国人滞在施設・鴻臚館に迎え入れられ、日本の役人と漢詩文の贈答をするなど文化交流があったのです。

醍醐天皇の時代、既に遣唐使は停止されていたため渤海国使は平安京と大陸を繋げる貴重な役割を果たしていたと思われます。

しかし、その渤海も926年に滅びてしまい、以降公式な異国との交流は長らく途絶えることとなりました。

・

源氏は、大陸文化の象徴とも言える”最後の高麗人”から高貴な相や自作の漢詩を讃えられ、予言と贈答品、そして「光る君」という名を授けられます。

この”光る”という言葉、なんとなく「キラキラ輝く」とか「明るく美しい」とかいったイメージで捉えてしまいますが、古くは天皇及び天皇家の威光や恩恵を表現する際に用いられた、皇統を称える言葉でした。

「桐壺」巻の予言の場面は、この後臣下に降り皇位継承権を剥奪されることとなる源氏が、そのマイナスイメージを跳ねのけるほどの賛辞を「光」という名を通して国際社会から与えられた、重要なシーンと解釈することもできるのです。

虚構の歴史性 ー 史実をふまえつつも距離をとり、独自の世界を創り上げる

ここまで宇多天皇や高麗人の例から、「桐壺」が醍醐天皇の頃を念頭に描かれているということをお話してきました。

しかしそれはあくまで時代の雰囲気を取り入れたということであって、桐壺帝=醍醐天皇ということではありません。

実際の醍醐天皇は、父・宇多天皇の意思に反して藤原摂関家との関係を深めた人。

ところが物語内の桐壺帝はむしろ、右大臣家(姓は藤原!)の血を引く皇子を東宮としながらも、その母である弘徽殿女御よりも桐壺更衣を愛し、さらに皇族の血を引く藤壺を中宮に据えるなど、醍醐天皇の逆を行く感じが強いのです。

・

紫式部は『源氏物語』を書くにあたり、膨大な史資料をもとに綿密に世界観を練り上げ、細部の言葉や一つ一つのモチーフで読者に何を想起させるか、明確な狙いを定めていたのだと思います。

『源氏物語』を読んだ一条天皇が、「この人は、きっと日本紀を読んでいるに違いない。本当に学識があるようだ。」と言って紫式部を褒めたため、彼女に「日本紀の御局|《みつぼね》」という渾名がついたという逸話がありますが…本当に、彼女の歴史や国際社会に対する視座の広さに驚きです。

しかし彼女は史実に寄りかかった物語を書いたわけではありません。

物語の中に史実をちらつかせながらもそこから巧みに距離をとることで、限りなく現実に近い「虚構の歴史」を紡いでいった。史実から自立して創り上げられた全く独自の世界が『源氏物語』というものなのです。

それは、天皇親政が摂られ、外国使節の来朝もある華やかな世界でした。

藤原摂関家が権勢を握り災害や疫病も多発した1000年代の平安貴族の目に『源氏物語』の世界は古き良き理想的な社会のように映ったのかもしれません。

【参考】

秋山虔(1984)「この人は日本紀をこそ読みたるべけれ」東京女子大学日本文学研究会主催の講演よりhttps://twcu.repo.nii.ac.jp/record/19121/files/KJ00005527322.pdf

河添房江(2007)『源氏物語と東アジア世界』NHKブックス

関連記事はこちら!