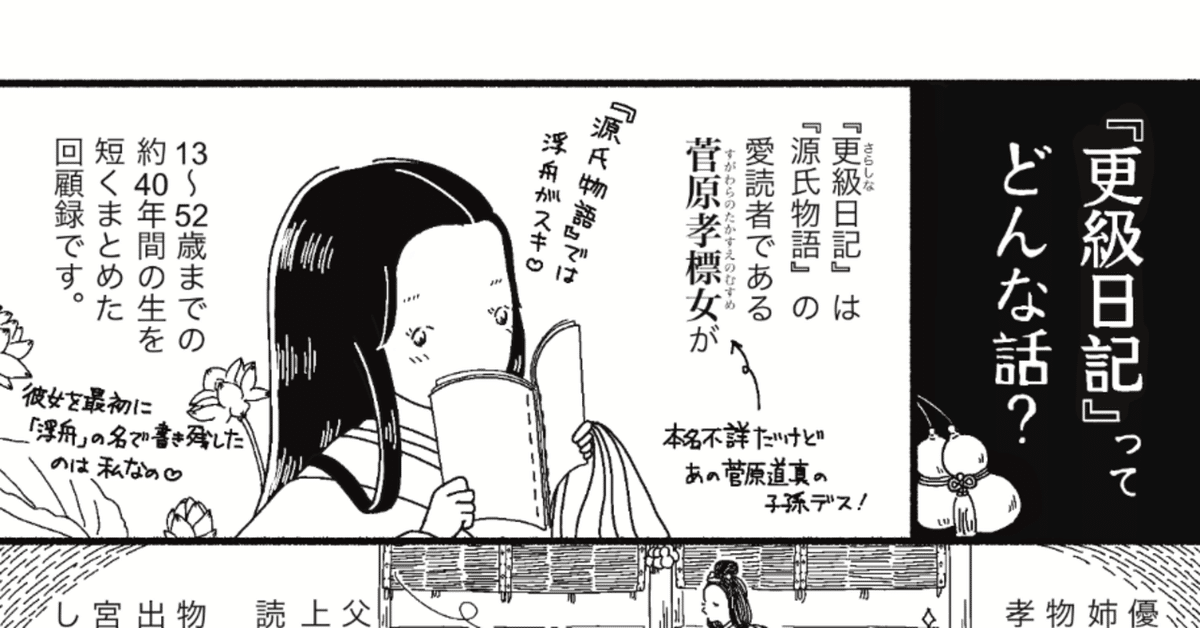

【漫画】『更級日記』ってどんな話? ー 『源氏物語』オタクな少女の晩年の後悔

『源氏物語』の大ファンで昼夜を問わず読み耽った少女・菅原孝標女。

彼女が残した『更級日記』には、少女時代の物語耽溺の日々を晩年になって後悔する様子が描かれていますが、それは一体なぜなのでしょう?

『源氏物語』のヒロイン・浮舟に憧れる菅原孝標女 ー 物語耽溺の少女時代

『更級日記』の作者・菅原孝標女は寛弘5(1008)年、中流貴族の家庭に生まれます。

奇しくもその年は、紫式部が女房として仕えた中宮・藤原彰子が、一条天皇の皇子(のちの後一条天皇)を産んだ年。『源氏物語』が男性貴族の間でも評判になっていた頃でした。

紫式部や清少納言、和泉式部らの一世代下にあたる孝標女は、13歳まで父の任国である上総国で過ごしますが、そこで宮仕え経験のある継母から、京で評判の物語を色々と聞かされていたようです。

13歳になって一家で上京する頃にはすっかり物語好きになっており、京につくなり母親に物語を探してくれるようせがむほどでした。

・

母のツテを頼りにいくつかの物語を入手し、さらに「をばなる人」から念願の『源氏物語』の50余巻セットをもらうと「后の位も何にかはせむ」と喜び昼も夜も読み耽ります。

彼女は特に「宇治十帖」(『源氏物語』の宇治を舞台とする最後の十帖)のヒロイン・浮舟に憧れ、自分も年頃になったら美しくなって源氏の女君たちのように男性に愛されるのだと夢を膨らませるのですが…こういう気持ちはいつの時代も同じですね。

『更級日記』によればこの時期、乳母や姉の死、継母との別れ(父の国司任官中に共に上総に下り、京に残った孝標女の母に代わって娘たちの教育にあたっていた継母は、一家が京に戻って少しすると父と離婚し、もとの女房勤めに戻ります)など辛い経験もしているのですが…物語に慰められたのか、悲しみに押し潰されず、両親の庇護のもと甘やかな少女時代を送ります。

辛い宮仕えと期待はずれの結婚 ー 現実の苦さを知り神仏参りへ

孝標女が両親の庇護を離れたのは30歳を過ぎてからでした。

母が出家し、64歳になる父も隠遁した折、知人の勧めで宮仕えに出ることにしたのです。

『枕草子』や『紫式部日記』を読んでいたのでしょうか。孝標女には宮仕えに対し「おもしろいことを見聞きでき気持ちが晴れることもあるだろう」という期待がありました。それだけでなく、素敵な男性との出会いも想像していたようで…32歳になっても夢見る乙女心は健在です。

しかし、清少納言や紫式部同様、孝標女にとっても初めての宮仕えは辛く「人知れず涙が流れるばかり」でした。

それでも勤めつづければいつしか引き立ててもらえるようなこともあったかもしれませんが、33歳のときあっさり結婚させられてしまいます。

『更級日記』において結婚についての記述はたった一言、

親たちも、いと心得ず、籠め据ゑつ。

とだけ。

「籠め据ゑつ」というのは、宮仕えから引かせ家に閉じ込めたということで、これが結婚を表しているのですが…人生の一大イベントに対しなんとも簡素な記述です。

夫となったのは橘俊通という五つ年上の中流貴族ですが、彼との結婚生活について日記ではほとんど触れられず、3人の子どもたちがいつ生まれたのかもわかりません。

わかっているのはこの結婚が孝標女にとって「あまりに期待はずれ」だったこと。物語の夢がついえ現実の苦味を知った彼女は、若い頃の不信心を後悔、以後神仏参りに励むのです。

孝標女は本当に物語を捨てたのか? ー 「狂言綺語」の思想と物語への憧憬

孝標女の後悔には、10世紀末頃から広まっていた「狂言綺語」という思想の影響があります。

「狂言綺語」とは、道理に合わない言葉や偽り飾った言葉のこと。

当時物語はまさに「狂言綺語」と捉えられており、そうしたものに夢中になるより、仏道に帰依すべきとされていました。

紫式部が『源氏物語』を執筆したため地獄に堕ちたという説話もこの考えから来るものです。

『更級日記』で作者・孝標女は、少女時代からよく夢に仏が現れ、物語ばかり読むのではなく神仏を拝むようにと諭されますが、それを全く意に介さず、ひたすら空想にふける日々を送ってきました。

当時は夫の出世など現世利益も神仏に託すものでしたので、30代で人生の苦さを味わったとき、自分がこれまで勤行を怠ってきたせいだと思ったのかもしれません。

・

しかし、そうした視点で『更級日記』を読むと少々違和感を覚えます。

物語耽溺を悔やみ心を入れ替えた人が書いたにしては、作品全体があまりにも物語への瑞々しい憧れで満ちているのです…!

冒頭の「あづま路」の古歌の引用からして浮舟を想起させるものですし、上京の旅で見聞きした各地の伝説や逸話への関心の深さ、言葉遊びのセンス、『源氏物語』のリスペクト…

晩年の寡婦となった孤独の日々にすら、タイトルのもととなった姥捨山のエピソードなどがあり、どこかおかしみが感じられます。

『更級日記』成立から約170年後、この作品を発見し書写した藤原定家は奥付に次のように書いています。

夜半の寝覚、御津の浜松、みづからくゆる、あさくらなどは、この日記の人のつくられたるとぞ

これが事実だとすれば、孝標女は『更級日記』執筆後もなお物語創作に励んでいた可能性もあり…やはり物語への憧憬を抱きつづけていたのでしょう。

・

『更級日記』には確かに「物語に夢中だった少女が大人になって不信心を後悔し、信仰に励むようになった」というストーリーラインがあり、それは物語と宗教が対極の位置にあった当時の時代的価値観にも合致します。

しかし孝標女が『日記』で試みたのは、「相反する存在のはずの物語と宗教が夢や夢想という形でつながり得ることを、自分の人生を素材にして確かめる」ということだったのではないでしょうか。

『源氏物語』の次世代の作家は、偉大な作品の影響を受けながらも、少女の感性のままに自分なりの物語をたぐり寄せていったのです。

【参考】

菅原孝標女著、原岡文子訳注(2003)『更級日記 現代語訳付き』角川ソフィア文庫

江國香織訳(2023)『更級日記』河出文庫

関連記事はこちら!

こんな記事も書いてます!