膝伸展の運動って?

入職一年目で老健のデイサービスにいた時、利用者さんのリハを開始する際にすでにベッドに臥床されていました。

新入職で動作分析、姿勢分析ができない状態で先輩と同じマッサージをする毎日でした(私のいた施設だけですかね?)。とりあえずで、誰にでもどんな疾患の人でもお決まりのマッサージと筋トイレをする。頭がおかしくなりそうでした。

このままだと考えないPTになって一生が終わるような気がしていました。

そんなある日のことです。「とりあえず、筋トレと称してしていた膝の伸展運動で見れることないのかな?」と考えるようになりました。

「膝を伸ばすために俺ら(人間)はどうやって体を動かしてるんだろう?」と考えるようになりました。

今回は、膝の伸展運動を考えてきたいと思います。

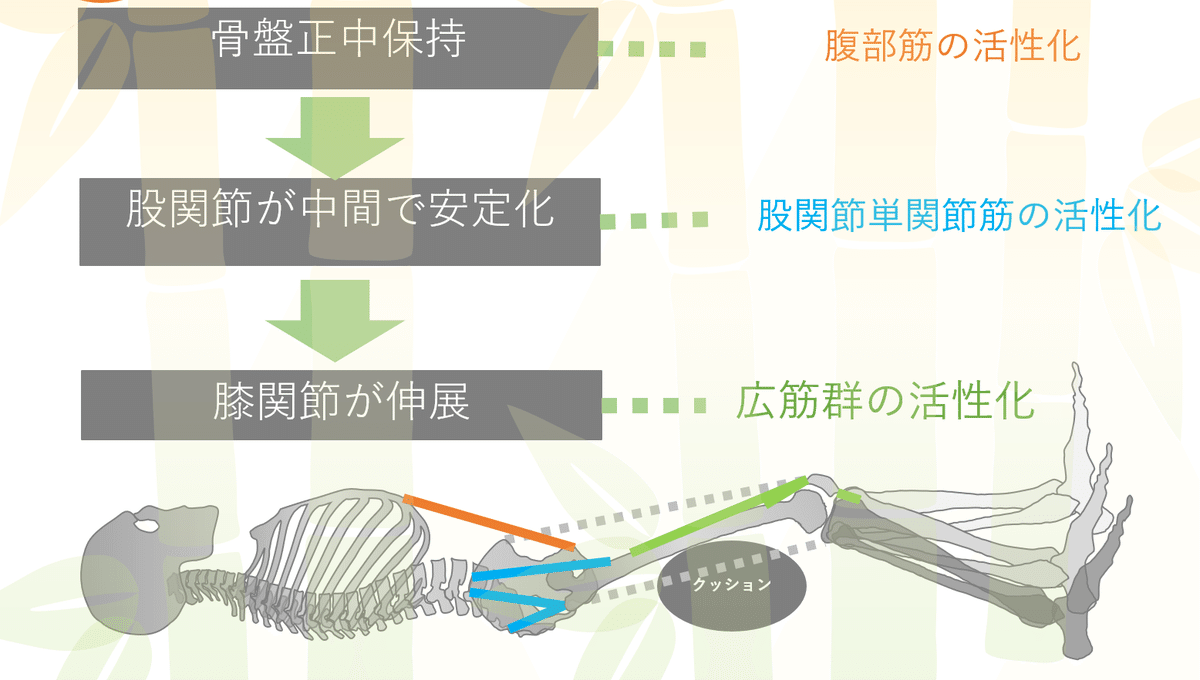

膝関節の動きを作る時は、

①股関節の安定性(股関節深層筋の活動)

大腿骨がブレないように安定させておく必要がある。

②骨盤の安定性(下部体幹の安定性)

大腿骨の上の骨盤が左右にブレないように安定させておく必要がある。

この二つが安定していることで、

③膝関節のみの伸展

四頭筋が働くことができる。

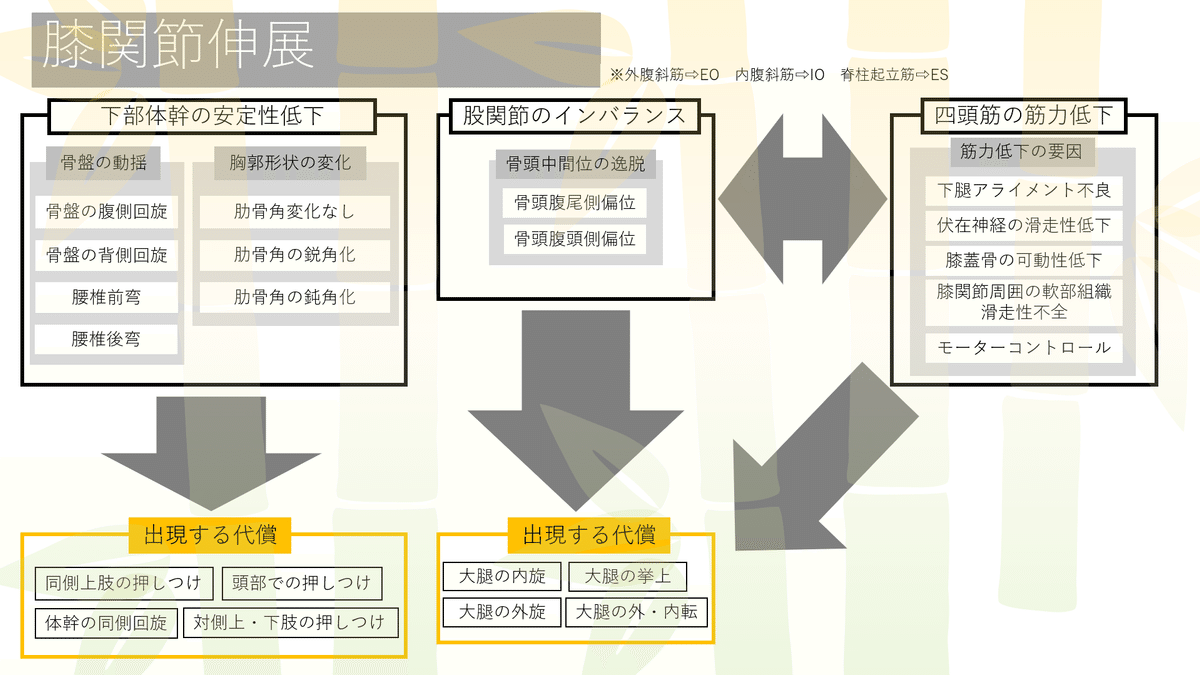

上記のパターンをが代償して起こることが多い

腹部が低緊張もしくは腰椎前弯が見られる人は、

膝関節伸展するときは腰椎前弯が強く骨盤前傾しているため、股関節屈曲位となりやすく、大腿直筋の過剰に作ってくる可能性があります。

クライアントの大腿部はクッションもしくは、セラピストの太ももから持ち上げようとすると思います。これは、大腿四頭筋より大腿直筋が優位に働いている可能性があります。

では四頭筋が働く時には、

①骨盤前傾、頭部で押し付けるため顎が上がる

⇨両側ともに、股関節屈筋の短縮位

腰部脊柱起立筋の短縮位

②骨盤回旋

⇨下部体幹の出力低下

腹側回旋は、同側上肢の押しつけで代償

背側回旋は、対側上肢or下肢の押しつけ

で代償。腹部活動乏しい+股関節屈筋の

努力性

③大腿骨の回旋

⇨股関節深層筋の不安定性

外旋は外旋筋の短縮位、内旋は内転筋

の短縮位

【動作との関連性】

大腿四頭筋が働く場面での活動とリンクさせると考えやすいと思います。歩行で考えるとLRで体幹の活動性が低下すると、骨盤を安定させられないので、隣接する関節か多関節筋で安定させようとしてきます。結果的に、大腿直筋が努力的に活動することで、四頭筋の活動が低下していきます。

【評価・仮説検証】

①骨盤前傾、頭部で押し付けるため顎が上がる。

a:股関節屈筋の短縮位⇨股関節屈筋のストレッチ前後で変化を確認

b:骨盤後傾位にもっていくことで、四頭筋が働くか見る。

②骨盤回旋⇨下部体幹の出力低下

a:腹側回旋は、同側上肢を空間で保持してもらう。

b:背側回旋は、対側上肢or下肢を押し付けれないようする。

どちらも確認して、四頭筋が働くか確認する。

③大腿骨の回旋

⇨股関節深層筋の不安定性

外旋は外旋筋の短縮位

内旋は内転筋の短縮位

短縮筋に対して、ストレッチを行う。骨頭を手でアシストして四頭筋が働けば、股関節スタビリティに問題がある可能性があります。

【まとめ】

評価:膝関節の伸展で四頭筋が働くか確認。

詳細:代償的に他の部位が働いてないかを確認する。代償部位を取ることで動作が変化するかを確認する。

治療:代償部位を特定して、どこの構成要素が抜けているかを確認して、股関節、体幹など治療場面を決定していく。

再評価:四頭筋が働くか、四頭筋が働く動作場面を確認して効果判定をする。

興味がある方は試してみてください。