『HHhH——プラハ、1942年』(文庫版)の訳者あとがき

前回、『四つの小さなパン切れ』という十年前に出した本の訳者あとがきをここに再録したら、思いがけない反応があったので(現時点で❤️マーク14)、柳の下のどじょうではありませんが、すでに内容の一部を紹介した『HHhH』のあとがきも再録してみようという気になりました。これもまたいわゆる「ナチスもの」であり、戦争の「狂気」と真正面から取り組んでいる作品なので。

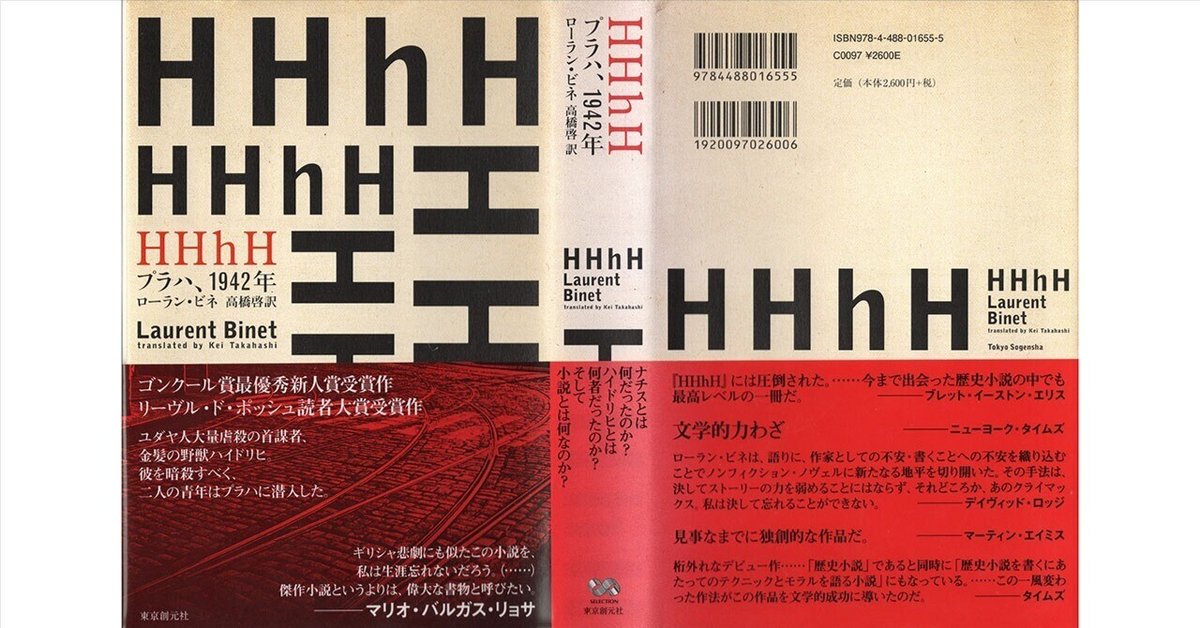

今回の投稿は、作者ローラン・ビネとの交友エピソードみたいなものを構想していたのですが、この手のものは書くのがとてもむずかしい。何しろ、著者と翻訳者という関係だし、彼がまだ若く、もちろん生きているからです。上の書影は2013年初版のものです。担当編集者が熱を入れて構成してくれた帯の文言もあとがきと合わせて読んでいただければ、という願いを込めて(拡大しないと読みづらいかもしれませんが)。

*(訳者あとがき)

小説にはまだこんな可能性があったのか、と思わせる新たな才能を告げる作品である。

著者のローラン・ビネ(Laurent Binet)は本書(HHhH, Grasset, 2009)によって二〇一〇年度のゴンクール新人賞を受賞し、翌年に文庫化されると、二〇一一年度の「リーブル・ド・ポッシュ読者大賞」を受賞した。フランスでは単行本が七万部、文庫版が十万部を超えるセールスを記録したという。版権は二十三の言語地域に売れ、スペインやオランダでの刷り部数も十万部を超え、イギリスでも単行本・文庫本を合わせて十万部、映画化権も売れているときく。いわゆる「純文学」としては異例の反響と言っていいだろう。

特筆に値するのは、たんなるセールスの数字よりもむしろ、本書に賛辞を送る書評の数の多さだろう。〔中略〕二〇一二年にアメリカで翻訳出版された英語版についても、優れた文学的才能の活躍する場として定評のあるニューヨーカー誌が数ページにわたる書評を掲載したばかりでなく、イギリスを代表する「タイムズ」や「ガーディアン」などの有力紙もほとんど手放しでこの作品を絶賛している。現代フランス文学が必ずしも好意的に受け止められていない英米の出版界にあっては、これも破格の出来事である。その一例としてタイムズの書評を紹介しておこう。

この“HHhH”という傑出した長編小説は、ハイドリヒがナチの組織のなかで頭角を現し、ドイツは戦争へと着々と歩を進め、ロンドンに亡命したチェコ政府はハイドリヒを暗殺すべくチェコ人ヤン・クビシュとスロヴァキア人ヨゼフ・ガプチークの二人を故国に送りこむ、この三つ巴の歴史ドラマを描いた作品である。本格的なスパイ小説に仕上げるに十分な資料を手にしていながら、「細部へのこだわり症」と自称する著者は、ありきたりな作品に落ち着くことを潔しとしない。史実に忠実であろうとする姿勢と、憶測によって事実が置き換えられる瞬間を分析しようとする強迫観念のごとき執着によって、この“HHhH”は、歴史小説であると同時に、それを書くうえでの技術的かつ倫理的なプロセスそのものを語ろうとする。この類を見ない手法が文学的成功をもたらした。短くパンチの効いた断章を駆使することで、ローラン・ビネは脱兎のごとく語り抜けていく。暗殺のその瞬間、そして刻一刻と犯人捜査の手が及び、主人公たちが追い詰められていく場面を描く物語の結末は、傑作ならではの緊張感がみなぎり、まさに圧巻である。これほど一気に読める、知的で独創的な作品はそうざらにあるものではない。

二〇一〇年にノーベル文学賞を受賞したマリオ・バルガス・リョサもまた賛辞を惜しまない。〔中略〕

この平明で曇りのないスタイルは、こけおどしのたぐいを避け、あくまでも自然な語りの背後に留まろうとしているかのようにみえる。こうして読者は一種、陶酔状態のなかで、いつしか語られている事実の時空に運ばれ、ハイドリヒの乗るオープンカーを待ちかまえている二人の若者の熱い内部に文字どおり滑りこんでいく。計画を頓挫させる予期せぬ出来事、弾の出ないピストル、的から外れて車の一部だけを吹き飛ばす爆弾、襲いかかる追跡の手。これらの細部はどれも確かな考証に支えられているから、読者の記憶からけっして消え去ることはないだろう。

しかし、傑作は往々にして予定調和的な安定を破る。なによりもまず、タイトルの HHhH が人を食っている。ドイツ語のHimmlers Hirn heisst Heydrich の頭文字をとった略語で、訳せば「ヒムラーの頭脳はハイドリヒという」。フランス語の小説に、ドイツ語の、しかも一部の読者にしか通じない符丁のようなタイトルをつけること自体、前代未聞のことだ。しかし、どの言語の翻訳もほとんどこの面妖なタイトルを採用している。結局これしかありえない、ということだろう。〔中略〕

ハイドリヒはナチス・ドイツの悪名高きゲシュタポ長官にして、「第三帝国でもっとも危険な男」「死刑執行人」「金髪の野獣」などと呼ばれ、「ユダヤ人問題」の「最終解決」の発案者にして実行責任者として知られている人物である。ナチスによって保護領化されたチェコ(スロヴァキアは分断されて、名目的な独立を保った)の総督代理にまで上り詰めた。

しかし、そこで彼は暗殺される。しかも、皮肉なことにナチの高官で暗殺された人物はこのハイドリヒだけだった。その暗殺を決行したのは、ロンドンに亡命したチェコ政府によって本国に投下されたパラシュート部隊員のヤン・クビシュとヨゼフ・ガプチーク。この暗殺計画を〈類人猿作戦〉と呼ぶ。

この暗殺計画の結末は、悲惨なものだった。作戦を決行した隊員たちが教会の地下納骨堂に追いこまれ、そこで水責めにあって死ぬ場面は、この小説を締めくくるもっとも緊迫した場面であると同時に、読者の度肝を抜く画期的手法で描かれている。しかし、悲惨な最期を遂げたのは当事者だけではない。この暗殺計画に関わり、犯人を匿ったという濡れ衣を着せられたリディチェ村の住人は、男たちは全員銃殺、女子供は収容所に送られたばかりでなく、住居もことごとく焼き払われたのである。

ユダヤ人のすべてを殲滅してしまうという発想、ナチ高官暗殺の報復として、村をまるごとひとつこの地上から消してしまうという発想、そして、その発想のままに実行していくナチスという狂った機械。

「狂った機械」という表現が適切かどうかはわからない。重要なことはむしろ、このすべてが事実=史実だということである。

「タイムズ」の評者が言うように、この作品は史実に基づく重厚なスパイ小説に仕立てることもできただろう。あるいは、ところどころ想像力を織り交ぜて「歴史小説」とか「大河小説」とか呼ばれる壮大な作品に結実させることもできたかもしれない。徹底的に事実を追究する「ドキュメンタリー」あるいは「ノンフィクション」に留まることも、ひとつの方法であったかもしれない。実際、フィクション、ノンフィクションを問わず、いわゆる「ナチスもの」と呼ばれる作品は星の数ほどある。

ローラン・ビネは、いずれの道も選ばなかった。

そもそも本書は、この「ナチスもの」それ自体を問題にしている小説だとも言える。〔中略〕本書に引用されたナチス関係の“第一次資料”、小説化された作品、映画化された作品は枚挙にいとまがない。著者はまるで手品師が種明かしをするように、その作品や資料の正当性ないしは信憑性を吟味しながら、ひとつの問いを執拗に追究している。

すなわち「小説とは何か?」

そして、この主題は様々に変奏される。「フィクションとは何か?」「事実とは何か?」「歴史とは何か?」「歴史と小説は何が違うのか?」という具合に。

かくして、どんなジャンルにも当てはまらない小説、多くの優れた作家が試み、必ずしも成功していない「小説を書く小説」というユニークな作品が誕生した。

本書の特筆すべき独創性は、ある文学史の流れを引き受け、その伝統に果敢に挑戦しているところにも表れている。あとがきとしては多少長くなるが、そのあたりの事情も参考までにここで整理してみたい。

かつて「ニュージャーナリズム」とか「ノンフィクション・ノベル」とか呼ばれる作品ないしは作風が小説の新たな可能性を切り開くものとして注目を集めたことがあった。この呼び名の生みの親は『冷血』(1965)を書いたトルーマン・カポーティである。膨大な事実関係の資料蒐集をもとに選び抜かれた細部を構成することによって一篇の長編小説を築き上げるところ、あるいは取材対象の登場人物の「冷血」ぶりに書き手が否応なく惹かれていってしまうところなど、本書と共通点がないわけでもない。しかし、ノンフィクション・ノベルの真っ先に挙げなければならない定義のひとつが「作者は作品のなかに登場すべきではない」というところにあるとすれば、本書と『冷血』は両極に位置している。これほど語り手が前面に出てくる小説は最近では珍しい。

おもしろいことに、このノンフィクション・ノベルの格率は、フローベールの小説理念に通じるところがある。彼の小説作法の根幹をなすのは没個性だといわれる。すなわち、同時代の大作家——ユゴーやバルザック——のように臆面もなく作中に顔を出して、自己の思想を開陳したりしないことなのである。フローベール作品では、作者自身は描写の陰に隠れて、カメラアイのごとき沈黙を貫きとおす。われらがローラン・ビネはこんなふうに言う。

十五年間ずっと、僕はフローベールが嫌いだった。というのも、彼こそがある種のフランス文学の元凶のように思っていたから。壮大さや奇抜さに欠けた文学、徹底的に平凡なものだけからなる絵柄に自足し、どうしようもなく退屈なリアリズムにうっとり沈み、プチブル的な世界のなかで無上の喜びを見いだす文学。それなのに『サランボー』を読んだとたん、いきなり僕の好きな作品上位十点のリストに入ってしまった。

おそらく著者がこの文を書くにあたって念頭に置いていたのは、フローベール本人よりもむしろ、かつて——奇しくも『冷血』が発表されたのと同時期の一九六〇年代——一世を風靡したヌーヴォ・ロマンあるいはアンチ・ロマンと呼ばれた、きわめて抽象的で、感情移入を排した「実験小説」の一群であったように思える。

フローベール流の小説作法に今さら反旗をひるがえしてみたところで意味はない。それは小説作法というより、ひとつの描写装置であって、この装置の開発に文字どおり骨身を削ったフローベールの文学的殉教に——いやしくも小説家である以上——恩を負わない者はいないはずだから。フローベールは小説を書いていたというよりも、小説という器をつくりあげていた。その意味ではセザンヌが現代絵画の父と呼ばれるように、フローベールを現代小説の父と呼ぶことに異を唱える者はいないだろう。

しかし、それではおもしろくない。二百年も昔に生まれた作家をただ崇めているだけでは、現代の作家はものを書く甲斐がない。では、ローラン・ビネがこの小説に込めた野心はどこにあるのだろう? その手がかりはすでに作品の冒頭に置かれている。

ミラン・クンデラは『笑いと忘却の書』のなかで、登場人物に名前をつけなければならないことが少し恥ずかしいとほのめかしている。とはいえ、彼の小説作品にはトマーシュだとかタミナだとかテレーザだとか命名された登場人物があふれ、そんな恥の意識などほとんど感じさせないし、そこにははっきりと自覚された直感がある。リアルな効果を狙う子供っぽい配慮から、もしくは最善の場合、ごく単純に便宜上であっても、架空の人物に架空の名前をつけることほど俗っぽいことがあるだろうか? 僕の考えでは、クンデラはもっと遠くまで行けたはずだ。そもそも、架空の人物を登場させることほど俗っぽいことがあるだろうか?

そして彼は書きはじめる。ガプチークという名の実在のチェコ人とクビシュという名の実在のスロヴァキア人を主人公にした小説を。この二人が狙うのは、「金髪の野獣」と呼ばれる故国チェコの総督代理ハイドリヒ。舞台は首都のプラハ。時は一九四二年。

しかし、ただこれだけの設定であるならば、たんなるドキュメンタリーではないか。せいぜいうまくいって、平凡なノンフィクション・ノベルにしかならないだろう。「クンデラはもっと遠くまで行けたはずだ」と言わしめる根拠はどこにあるのか?

ミラン・クンデラの小説の魅力は、小説という想像世界を現実のものとみなす作者と読者の暗黙の約束事を、たった一行で反転させてしまうところにある。たとえば『存在の耐えられない軽さ』であれば、次のような箇所——。

わたしはもう何年も前からトマーシュのことを考えている。しかし、こういう考察〔軽さと重さについてのパルメニデス風の考察〕の光を当ててみたとき、初めて彼のことがはっきりと見えてきた。彼が自分のアパートの窓辺に立ち、中庭をはさんで向かいの建物の壁を見つめている姿が見えた。そして、彼は何をすればいいのかわからないでいた。

このトマーシュという主人公を見つめている「わたし」の視線は、フローベール作品ではありえない。ユゴーやバルザックの小説では無自覚なまま放置されている視線である。『不滅』という作品のなかでは、冒頭のスイミングプールの場面で、レッスンを終えた初老の女性がその年齢にふさわしからぬチャーミングなしぐさで、インストラクターに手を振り、笑みを送る。その姿に異様なほど感動した「わたし」は不意にひとつの名を思い浮かべ、次のようにつぶやく。

アニェス。かつてわたしはこの名を持つ女性と知り合いになったことはない。

ここでも安定した小説世界における、作者と読者のあいだの暗黙の了解は打ち砕かれ、手品の種をみずから暴きながらも、そのこと自体がトリックであるかのような幻惑のリアリティへと読者を誘っていく。

本書の著者ローラン・ビネは兵役でスロヴァキアに赴任した経歴を持つ。かつては一つの国であったチェコとスロヴァキアの双方を愛し、チェコが生んだ天才小説家を敬愛している。ミラン・クンデラは小説的リアリズムのなかに語りの入れ子構造を忍びこませることに成功した。ローラン・ビネもその手法を踏襲していることは明らかだろう。しかし、ミラン・クンデラは作品の古典的なたたずまいを崩すことはけっしてなかった。その意味ではフローベールの正当な嫡子と言っていい。そこのところで弟子——とあえて言っておくが——のローラン・ビネは師匠と一線を画する。

フローベールがどんなに書き手の「わたし」を入念に描写の背後に隠したとしても、語りが死ぬことはない。描写の背後で生き、密かに息をしている。ミラン・クンデラは、その描写の楽屋裏に続くカーテンを、ほんの一瞬開けてみせたわけだが、ローラン・ビネは舞台と観客席と楽屋の仕切りを取り外してしまうだけでなく、過去と現在と未来の時間軸さえ溶かしてしまう。

一九四八年のプラハで生じた歴史的事件は、二〇〇八年の著者の生きるパリの現在時とショートし、史実と現実と想像世界は核融合にも似た黙示録的エネルギーを爆発させる。その核融合を導くのは、ユゴーのような、バルザックのような、圧倒的な語りの力なのである。

それを著者は基礎小説と呼ぶ(文庫版332ページ)。

そして、読者もまたみずからに問いかける。小説とは何か、語りとは何かと。本書はそういう双方向の小説でもある。