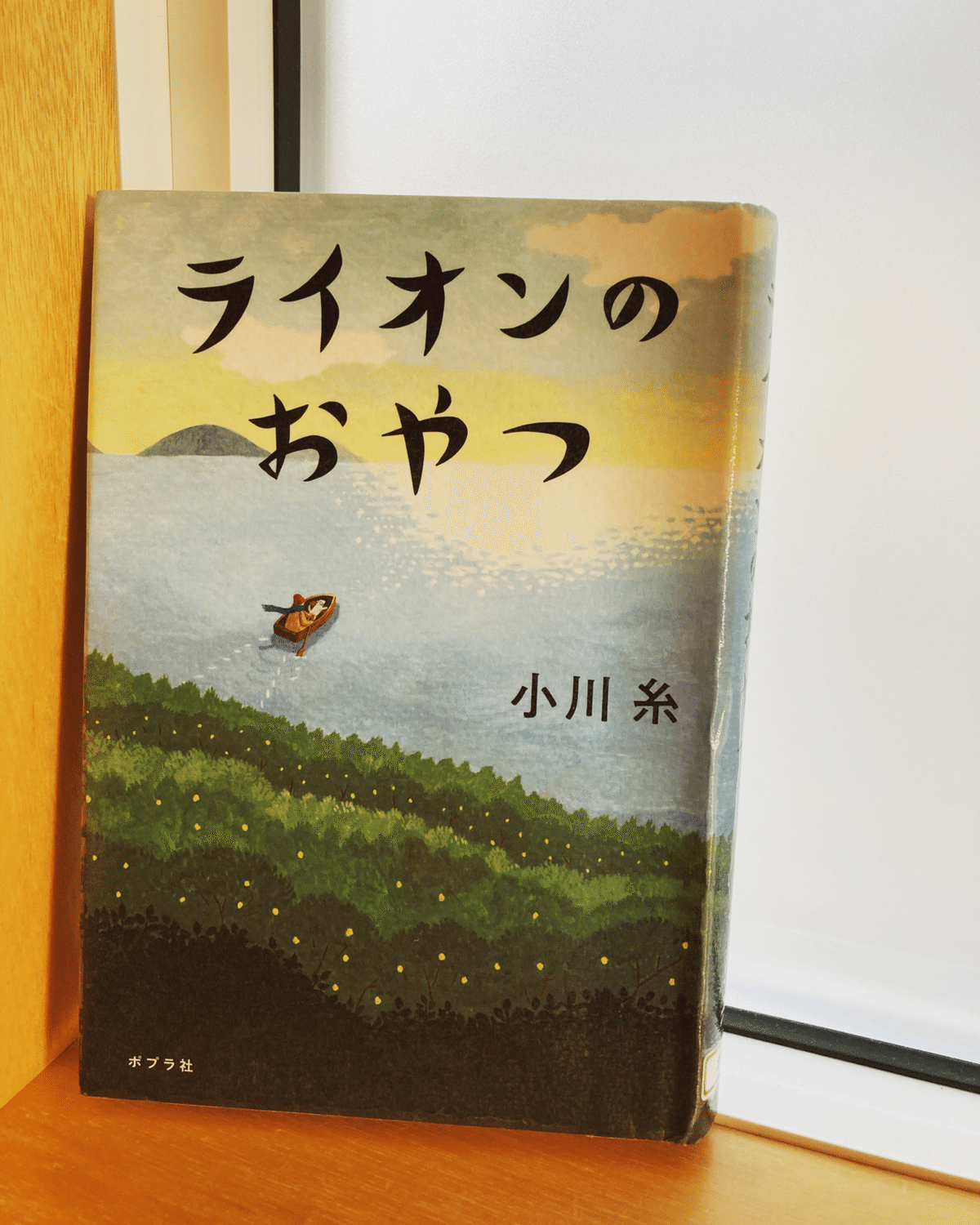

「ライオンのおやつ」を読んで

読ませてくれてありがとう。

そう思えた小説だった。

大好きな小川糸さんの作品は、ほとんど読んできたけど、この話が今までで一番好きかもしれない。

こんなにも、生きるものへの感謝と慈しみが溢れた話をわたしは知らない。

儚いからこそ美しいのか、美しいから儚いのか。

穏やかな悲しみに包まれたこの本は「生きるってなんだろう」って、思わず下を向いたときこそ開きたい。小さくて踏んづけられようとも、与えられた場所で咲き続ける春の野花のような、ひたむきさと強さを感じさせる一冊だった。

死について

死を考えることは、辛くて悲しいこと。それがわたしの認識だ。子を持ち、自分も歳を重ねていき、定年といわれるボーダーを超えた両親を想う。

実家の両親と顔を合わせて会ったのは、2年前の春。桜が満開だった。気軽に会えなくなった今、いつか必ず訪れる死という事実をリンクさせると、胸の辺りに墨汁が広がっていくような、暗い気持ちになる。得体のしれない何かが広がっていくような。次会えるのはいつだろう。

当たり前だけど死を経験した人なんて存在しない。

どうなるかなんて誰にも分からない。

だから怖い。

もちろんまだ死にたくなんてない。だけどページをめくっていくうちに、怖いけど、分からないけど、それでもこんな風に死を迎えられたらいいなって思った。

ホスピスであるライオンの家を初めて目の当たりにした雫と、世話役のマドンナのやりとりが印象的だ。

「助産院の雰囲気に似ていますね」

マドンナの背中を追いかけながら、思わず行った。私自身に子どもはいないけれど、一度だけ、友人が出産した助産院まで赤ちゃんを見に行ったことがある。

「生まれることと亡くなることは、ある意味で背中合わせですからね」

いったん足を止め、マドンナは言った。

「どっち側からドアを開けるかの違いだけです」

「ドア?」

マドンナの言わんとすることが、よく分からない。私にとって、生と死は対局にある。頭の中のイメージとしては、鎧で武装した騎士同士の、一騎打ちの戦いだ。マドンナは、そんな私の内面を察したのか、よりわかりやすく話してくれた。

「はい、こちら側からは出口でも、向こうから見れば入り口になります。きっと、生と死も、大きな意味では同じなのでしょう。私たちはぐるぐると姿を変えて、ただ回っているだけですから。そこには、始まりも終わりも、基本的にはないものだと思っています」

どっちからドアを開けるか。

ふと浮かんだのは、「リメンバーミー」(原題はCOCO)という、メキシコの死者の日がテーマの映画だ。

死者の国から戻ってくるパスポートのような役割を果たすのがマリーゴールド。

オレンジ色の花で、悲しみや変わらぬ愛、予言といった花言葉を持つ。

そのオレンジの絨毯のような橋を渡って、こちら側の世界にやってくるには、現世に亡くなった自分を覚えていてくれる人が必要。忘れられたら、もう家族に会いにくることはできない。忘れられることは、一番悲しく辛い。

だから、変わらぬ愛を持つこと、覚えていること、存在を感じることが、本当の弔いなのかなって思った。そしたらドアの行き来がスムーズにになるのかもしれない。

食べること

小川糸さんの作品に出てくる食べ物は、本当に美味しそうだ。美味しい言葉がたくさん並んでる。

ライオンのおやつという題名の通り、文中にはゲストと呼ばれる入居者がもう一度食べたい思い出のおやつをリクエストできる「おやつの時間」がある。

タケオさんの豆花、マスターのカヌレ、百ちゃんのアップルパイ、シマさんの牡丹餅、先生のレーズンサンド、そして雫のミルクレープ。

どのおやつも思い出が詰まっていて、読んでいると、その味を食べてみたいと思うと同時に、その思い出だけで胸がいっぱいになってしまう。どんどん食欲が落ちていく雫のように、その描写を掬い上げるだけで、ほんの少し唇に触れるだけで、その匂いを吸い込むだけで、満足してしまいそうだった。

「おやつは、体には必要のないものかもしれませんが、おやつがあることで、人生が豊かになるのは事実です。おやつは心の栄養、人生へのご褒美だと思っています。」

この話自体がミルクレープみたいだった。生クリームが挟んであったり、いろんな味がするジャムを味わうことができたり、時にはびっくりするスパイスが仕込んであるかもしれない。だけどそれを全部引っくるめて口に入れたら、どれだけの幸せが待っているのだろう。それが今まで過ごしてきた時間といったら、誰もが食べたくなるんじゃないだろうか。

美しいという表現

「美しい」なんてそうそう使わないけど、この話は美しいと思った。主人公の雫の旅立ちも、ホスピスの世話役のマドンナも、ホスピスにいる死を待つ人たちも、みんなみんな愛しくて美しい。

「雫さんが死んで、嬉しいわけではもちろんない。が、ただただ悲しくて仕方がない、というのとも少し違う。あえて言葉にするなら、実物に会えなくなって残念、って感じだろうか。亡くなる前の方が、よっぽど悲しかった。というか、切なかった。あの時から比べると、今の心の方がずっと乾燥している。」

これは、タヒチくんの言葉だ。

田んぼの田に、太陽の陽に、大地の地で田陽地(タヒチ)という美しい名の青年。

ずっと犬が飼いたいと願っていた雫の前に現れた白い毛並みが美しい六花(ロッカ)と共に、雫との約束を守るためにビーチでお別れをするシーンは、たまらなく切なかった。この島に来なければ、会えなかった二人。その皮肉さが美しくてやるせない。

だけどどの場面も温かくて、どこか爽やかな風を感じるのは、舞台がレモン島と名付けられた瀬戸内の島だからだろう。こんな場所があって欲しい、そう願ってしまう。

どんな風に死にたいかなんて、まだ分からない。だって今は生きることに、目の前のことに精一杯だから。だけど生と死は対極ではなくて、背中合わせで、いつもそばにいる。そして、人生はろうそくに似ているというマドンナの言葉を心に留めておきたいと思う。最後まで燃やしたいと思う。だって、いつその火が消えるかなんて、誰にも分からないんだから。

人生というのは、つくづく、一本のろうそくに似ていると思います。

ろうそく自身は自分で火をつけられないし、自ら火を消すこともできません。一度火が灯ったら、自然の流れに逆らわず、燃え尽きて消えるのを待つしかないんです。時には、あなたの生みのご両親のように、大きな力が作用していきなり火が消されてしまうことも、あるでしょう。

生きることは、誰かの光になること。

自分自身の命をすり減らすことで、他の誰かの光になる。そうやって、お互いにお互いを照らしあっているのですね。きっと、あなたとあなたを育ててくださったお父様も、そうやって生きてこられたのだと思います。

いいなと思ったら応援しよう!