夏葉社・島田潤一郎氏の瑞々しさの一端にふれる。

ぼくはひとりで出版社をやってみようと思った。

2009年夏葉社という出版社をひとりで立ち上げ、現在も美しい書籍を発刊されている島田潤一郎氏。

島田氏が「本を作ろう」と思い立った原動力が、島田氏と同年代のいとこが亡くなったことだそうです。

いとこのお父さんお母さん、島田氏から見た叔父叔母のことを少しでも支えたいという想いからでした。

『さよならのあとで』

島田氏が叔父叔母に手渡したかった詩があります。

イギリスの神学者ヘンリー・スコット・ホランドの一篇の詩です。

死はなんでもないものです。

私はただ

となりの部屋にそっと移っただけ。

(以下略)

子どもを見送らざるを得なかった親の喪失感は、当事者でしか知り得ない絶望です。

叔母は、「朝起きるときがいちばん恐い」といった。毎朝、目を覚ますと同時に、息子の不在を確認する。(中略)

それを毎日、念入りにたしかめなければならない。

念入りにたしかめる。

喉の奥をえぐられるような悲しみにあふれている一文です。

きっとどんな言葉もなぐさめも、叔父叔母の心を軽くすることはできないでしょう。

島田氏といとこには、兄弟のように仲良く遊んだ夏の日々がありました。

「ぼくにしかできないことがある。」

その一念で本作りをされたそうです。

意外にも夏葉社の一冊目はこの詩集ではないのです。

一冊目『レンブラントの帽子』バーナード・マラマッド

二冊目『昔日の客』関口良雄

三冊目『さよならのあとで』

心の底から満足できる一冊を作り上げるまで、非常に難航したといいます。その間にも2冊の書籍を刊行しているのです。

一篇の詩のみのその本の装丁やデザインに、発刊直前になっても自信がもてなかったそうです。

世に出た『さよならのあとで』は、長く読みつがれる本となりました。

叔父と叔母に、少しでも人生のページをめくって欲しいという島田氏の願いがこもった本です。

その願いが、何かを喪失した人々の心を打ったのでしょう。

これが仕事なんだなぁ…自分の本当の気持ちで仕事をすることが

巡り巡って自分に戻ってくるんだと、この目で見た気持ちになりました。

書店と小売りの現実

内容の素晴らしさが装丁や造本に反映されていなければ、読者は手にとってくれない。(中略)

「読者のレベルが落ちた」なんていう人は、読者をはなから信頼していない。(中略)

お客さんを信頼していない人に、ものを売れるわけがない。

島田氏の本に対する想いがほとばしる箇所です。これは本だけに限りません。

他人に提供するものがなんであれ、根本的に必要な心持ちです。

忙しさにかまけて、この基本をわすれてはいないでしょうか…。

自省しなければなりません。

島田氏はひとり出版社を運営するために全国津々浦々の書店を巡っています。

毎日何軒も営業に行き、当初は色よい返事(注文)を頂けなかったようでした。その悔しさも書かれています。

書店まわりで得たのは「棚にどれだけ人の手がはいっているか」。

手がかかっていない棚の店には、夏葉社の本は置いてもらえないとわかるようになったそうです。

なにが売れるかよりも、なにを売りたいかがその店の個性を決めるだろう。(中略)

お客さんとの関係性のなかで品揃えを整えていく。そういう日々の積み重ねの上に、その店ならではの個性ができあがっていくのだ。

わたくしが「ぐぬぬぬぬぬ」と悶絶した箇所です。島田氏からローブローをくらった感じです。

書店員としてこれは!と思う本を仕掛けるのは勇気のいることでもあります。

私が在籍している本屋は、高齢者向けエッセイや宮様の御本、健康系や脳トレ系などなど、が売れ筋です。

人生の先輩方にご購入いただくことが、とても多いのです。

本屋存続の未来を担う少年少女は、コミックと学参しか買っていない印象があります。

たまに文庫本をレジに持ってくる若者がいると「おおお!」と内心色めき立つほど稀有な存在です。

島田氏は本屋に限らず、町の電気屋さん、八百屋さん、レコード屋さんなどほとんど淘汰され、ショッピングモールやネット通販に凌駕されたことを憂いています。

全国的に数が減っていく書店はどうあるべきか。

島田氏は版元として考えます。

自分の仕事の場所をつくりたいと、と願う。

これまで夏葉社の本を買ってくれたお客さんや、目の前のお客さんを信じて、本をつくる。

私は目の前のお客さんを信じて書店員をやっているだろうか、自問自答を繰り返しながら読みました。

瑞々しいところを掬い上げる

島田氏は主に昭和の絶版本のなかに、夏葉社として刊行すべき文章を見つけて掬い上げています。

それは彼がやってきた仕事の延長線上につくった、「あたらしい仕事」だといいます。

本をつくるということは、その作家の、その作品の、いちばん瑞々しいところを掬い上げるということなのだと思う。

掬い上げられた瑞々しい本を丁寧に両手で受け取り、お客様に手渡すのが書店員の仕事なのですね。

それはまさに重大任務です。赤子を抱っこするみたいな気持ち。

書かれていることはきわめて具体的で、個人的なことなのに、読んでいくと、そうしたすべてのことが、生田の地を離れ、作家自身からも離れて、普遍的なものに変わっていくようだった。

これは作家、庄野潤三氏の小説を刊行したときの島田氏の率直な心です。

「普遍的なもの」、読書をしているとそれが共感や感動を呼ぶのです。

一個人のエッセイや小説も自分に引き寄せるからこそ、昇華するのでしょう。

それが読書の醍醐味です。私が本を読み続ける理由でもあります。

読書は、極めて私的な心の拠り所であり、あるいは浄化すらできる行動です。

書店員も版元さんも、なんとしても次やその次の世代まで本と書店を残していかなければならないんだな、と強く感じました。

それは文化財や行事を継承していくのと同様、

わたしたちは必要な橋渡し役なのだと認識することなのです。

そんな大役を引き受けているという認識は私にはありませんでした。

同僚の書店員たちもそうだと思います。

商店街で花を買うようにして、本を買う。

パンを買うようにして、本を買う。

その喜び。

花が家になくても、本を読まなくても生きていけるけれど、

花や本が身近にある生活は、スマホだけの人生とは見える風景が違う実感があります。

島田氏は美しい本を丹念につくって世に送り出し、叔父さん叔母さんの心の支えとなりました。

それは「普遍的」なものに変わり、私たちの手に届いて心を満たします。

夏葉社さんは本当に美しい本を刊行するよね、となじみの古本屋さんとも話していました。

島田氏が本をつくるきっかけは、ともすれば壊れそうなほど透明で繊細でした。

だからこそ。力強い信念と意思で数々の本を産み出しておられるのだなと、実感できた読書でした。

#古くて新しい仕事

#島田潤一郎

#新潮文庫 #新潮社

#夏葉社

#読書 #読書記録

#わたしの本棚

#すいすいブックス

#suisuibooks

https://suisuibooks.club

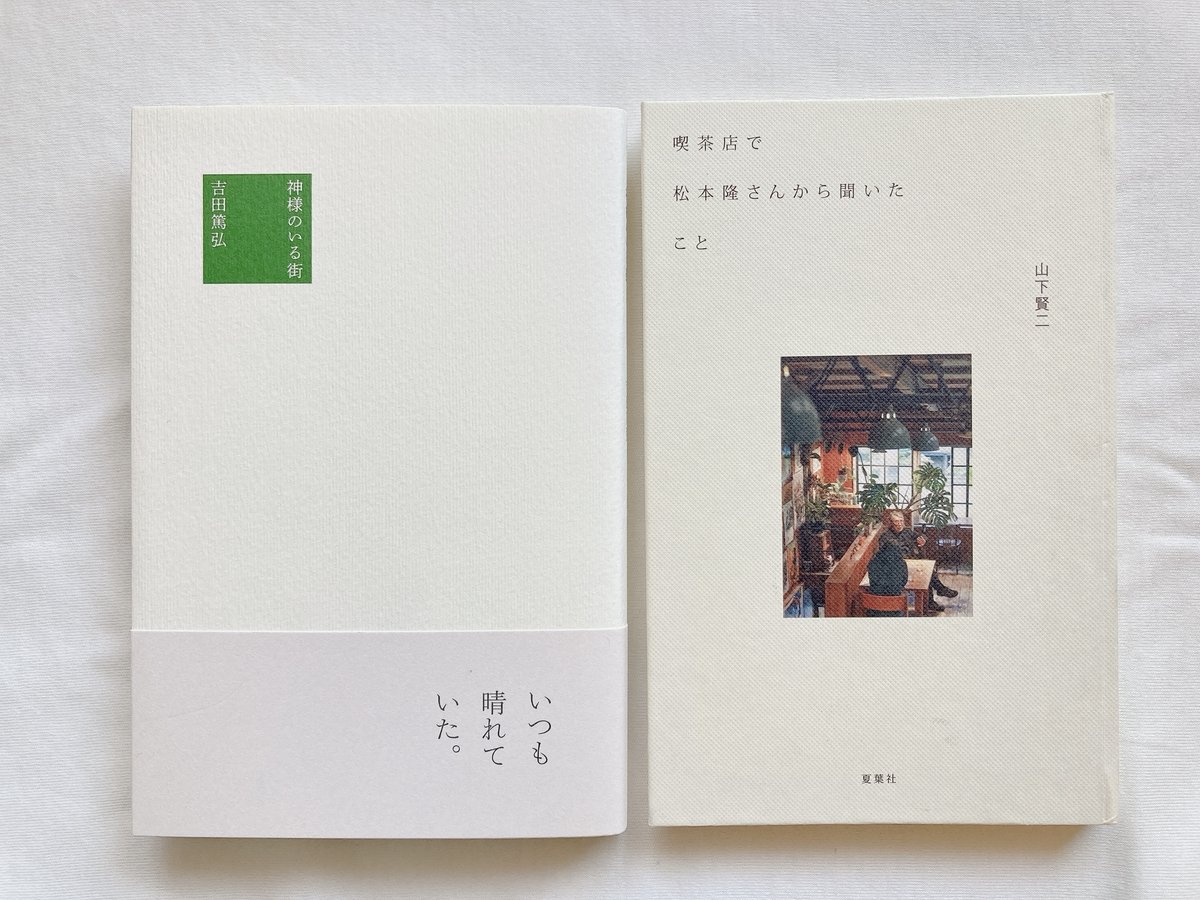

おまけ。私の持ってる夏葉社さん

『ガケ書房の頃』山下賢二

本が好きで本屋さんが好きなので、本屋系列の本にとっても弱いのです。

いまはなきガケ書房さん、お邪魔して圧倒されたのを覚えております。

(キリンジが好きだったので『冬の本』も持ってたけど、ウッチャッタ…)

『喫茶店で松本隆さんから聞いたこと』山下賢二

どちらも神戸が関わるお話。2冊とも阪急芦屋川駅前の風文庫さんで購入。

風文庫さんは夏葉社さんのことを本当に大事に思っているのがわかります。それが品揃えに反映されています。

わたしは一箱古本の箱主として風文庫さんの一部をお借りしています^^

風文庫さんのホームページです。

『さよならのあとで』を紹介したページもありますのでぜひ読んでみてくださいね。店主さんのお人柄が伝わります。