頭の角度 ~カンペル平面とフランクフルト平面~

頭の角度

俯き加減は人それぞれです。真っすぐ前を見ているようでも人によっては様々なのです。

大きく分けてカンペル平面とフランクフルト平面というものがあります。

これは歯科で使う用語らしいです。

地面に対して耳の穴と鼻の穴が並行しているとカンペル平面

地面に対して耳の穴と目の窪みの一番下辺りが並行しているとフランクフルト平面

そして頭は自分の体重の凡そ10%の重さ。体重が60kgだったら頭の重さは約6kg。2リットルのペットボトルが約3本分ということになります。

因みにボウリングのボールは男性向けの平均のもので12~15ポンドです。キログラムで直すと5.5kg~7kgとなります。結構な重さが首から上に乗っかています。

結論から言うと頭の位置だけを気にしていても頭の位置は変えれません。もちろん多少は筋肉の力で保つことは出来ますが結局は全身のバランスの取りやすい位置に戻ってしまいます。

頭の位置は姿勢の表れでもあります。

頭や首だけでは変えられない

上記した通り頭はかなり重いものです。そして体の一番上に付いています。

ということは首から下のバランスの結果が頭の位置に表れています。

数学で途中の式が間違っているのに結果をムリヤリ合わせようとしているようなもので、、、それでも偶然に力づくで正解になる人がいるので困るのですが(笑)

これは見た目には分かり難いかもしれません。足の指のどこに力を込めるか、というだけでも頭のポジションが微妙に変わってしまうからです。そして姿勢の好みは文化(そして個人)にもよって理想が変わってきます。その思い込みを正してあげないといけません。

姿勢は体のバランスの結果です。本来「良い」とか「悪い」とかがあるものではありません。ただ「このパフォーマンスにはこのバランスでが良いよね」というものはあります。しかしそれは一般的な筋トレのような筋肉の力でどうこうなるものではありません。それが厄介でもあるんです。

文化と頭の角度

日本の文化として

フランクフルト平面の顎を引いたような姿勢が今の日本人の好みです。顎を出すのはあまり良しとされません。

「顎が出る」というのは慣用句で疲れたことを表します。

(長い間歩いて疲れると、腰がひけて顎が出る格好になるところから) 弱り果てる。疲れ切る。転じて、自分の手に負えないで困る。

「顎が出る」とカンペル平面になります。これが日本人的には「疲れた表現」になります。顎を引くことが疲れていないことになります。恐らく仏教も大きく関係しており仏像には顎の下の首に「三道」という三本のシワがあります。

顎の下の三道は顎が出ていてはできませんので顎を引く結果としてできる物です。

日本人は顎に関しあまり良い印象があまりありません。「顎を出す=疲れる」という慣用句からも見られるように他にも「顎で使う」という慣用句があります。

顎で使う

高慢な態度で人を使う。人を見さげて使う。あごで言う。おとがいで人を使う。

どうやらあまり良くない印象が強いですね。なので顎を引くその姿が日本人の理想とも言えるわけです。

西洋の文化として

しかし英語だと意味が変わります。

英語では逆の意味になるようです。

「Keep your chin up ! (あごを上げろ、出せ)」は、「しっかりせよ」とか「仕事にとりかかれ」「がんばれ」といった意味になります。あごを出すという「身ことば」が、東西ではほぼ逆の意味にになるようです。

顎を出すことが「がんばる」「元気を出す」ということになるわけです。そういうバランス感覚です。

海兵隊の「アテンション=気をつけ」の姿勢は、「あごをすこし出して、お尻を後ろに引け」と指導するらしいのです。

キリスト教では祈る場合下を向く人もいますし上を向く人もいます。

顎を引くというよりも頭をもたげると言った方がいいですね。

そして上を向く場合ももちろんあります。

そもそも祈りの形は当初、上を見上げて祈っていたそうですね。

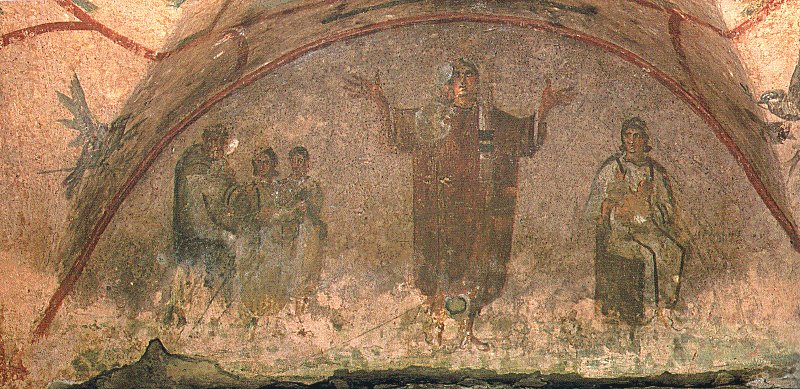

また、西洋美術には、聖母や聖人が両腕を広げるポーズが頻繁に見られる。これは「オランス」といって典型的な祈りのポーズである。祈りといえば手を合わせると思われがちだが、中世以前は両腕を広げて天を仰ぐのが一般的であった。

「ヴェラティオの墓室」に描かれたリュネット(半月型壁画)のフレスコ画。

http://ios.seesaa.net/article/45994979.htmlからの画像と引用

オランス

〈祈る人〉を意味するラテン語。初期キリスト教美術に見られる,両腕をひろげて立ち,掌(たなごころ)を上に向けた像。本来は死者の救済を祈願するものであったが,後に天国で至福のうちにある霊魂を意味するようになった。両腕を上げたマリア像のこともいう。

13世紀頃の壁画

http://ykharuka.s113.xrea.com/2018biza/b081.htmlからの画像

西洋の視点も日本の視点も両方大事で、全身の繋がりで顎や頭の位置を見ると印象が変わるんです。

剣豪は西洋風?

ざっくりと「日本は顎を引く」「西洋は顎を出す」という考えが現代の常識ではあるように思えます。しかし実際のところ「時代」によって左右されると思います。時代によって理想の姿勢が違うからです。

江戸前期の大剣豪、宮本武蔵の書いた「五輪の書」の水之巻の第二節 兵法の身なりの事で…

…鼻すじ直にして、少しおとがいを出す心なり。首は後ろの筋を直に、うなじに力を入て、肩より惣身はひとしく覚え…

と書いてあります。

「少しおとがいを出す心なり」と「首は後ろの筋を直に、うなじに力を入て」と頭と顎のことについて触れています。おとがいとは顎のことです。なのでこの姿勢は顎が出たカンペル平面を示しています。そしてその後には以下のように続きます。

常の身を兵法の身とし、兵法の身を常の身とすること肝要なり。

日頃の姿勢を兵法の姿勢とし、兵法の姿勢を日頃の姿勢にすることが肝心である、とも言っています。「この姿勢を常にしなさい」ということですね。

顎を出すことで相手を攻撃することを表現するのはアクティブな証拠でもあります。英語の「 Chin up(がんばれ)」に通じるものがありますね。

攻撃することはアクティブな姿勢でないといけません。

宮本武蔵の時代はその後に続く平和な江戸時代とは真逆の戦乱の時代でした。常に戦う姿勢が求められる時代。

辻斬りの正当性

今の時代から見たら「辻斬り」とは「通り魔」のようなものでとても許される行為ではありません。しかし作家の井沢元彦氏によれば辻斬りは「良い行い」だったそうです。

https://www.youtube.com/watch?v=f1ocKKym5c8

それも徳川綱吉が「生類憐みの令」を出してから減ってきたそうですね。

そうなると生死観が変わります。

平和な時代では無駄な殺傷が敬遠され徐々に落ち着いた姿勢が好まれるようになるわけです。

頭の位置と向きの印象

例えば2枚の浮世絵を比べてみましょう。

江戸時代・寛政6年(1794)

江戸時代・寛政6年(1794)

両方とも東洲斎写楽の浮世絵で書かれた年代も同じです。両方とも同じようにフランクフルト平面気味で書かれています。

1枚目は頭が前に出て、ここから更に身を乗り出してきそうな印象を受けます。2枚目はあまり攻撃するような印象はありません。

2枚目は僅かに顎を引き、頭の位置も引いています。噛んでいる感じは1枚目の方が強いように見えます。

描かれてはいませんが下半身がどういう姿勢なのかということも想像できますね。

良いか悪いかではなくそういう印象を受けるんです。下半身の重心の移動が頭の位置や顎の感じを決めているとも言えます。

やはり動き出す時は顎に力が入っていたり顎辺りに何かエネルギーを感じるものです。そしてそれが頭の位置に大きく影響を与えるんですね。

バランスと三半規管

頭の位置だけ見て頭の位置を変えるのは不自然になりがちでちょっと無理があります。下半身の使い方が頭の位置に大きく影響します。(もちろん逆も然りですが…)

日本人はフランクフルト平面が強くないと頭の位置が定まらず、欧米人はカンペル平面気味の方が頭に力が入り位置が定まると思います。

例えばアジア人の方が乗り物酔いしやすいとされています。

乗り物酔いしやすさの7割前後は遺伝的な要因が関係しているとされ、男性よりも女性、欧米人よりもアジア人の方がなりやすいことも分かっています。

乗り物酔いの原因となるものは未だに明らかにされていないようなのですが、乗り物酔いのなりやすさについて、以下のような傾向があると分かっています。

・男性より女性のほうがなりやすい

・若者の方がなりやすい

・欧米人よりアジア人のほうがなりやすい

頭の位置が定まらないとバランス感覚が狂いやすくなります。

それは頭、耳の中に平衡感覚を司る三半規管があるからです。もちろん色々な体の部分でバランスを取っているのですが、今回の話で重要となるのは耳の中にある三半規管です。

耳の中、頭の中にそのバランサーがあるので頭でうまくバランスが取れないといけません。うまくバランスを取るには色々な部位の緊張感が大事になってきます。

特に今の乗り物(車、飛行機、電車)は西洋の「椅子に座る」という姿勢が基本にある乗り物です。西洋の「椅子に座る」姿勢は脚に力が必要になります。アジアの多くの国は椅子よりも地面に座る人が多いのです。そうすると脚の力はあまり必要としません。

馬に跨るにしても場所に乗るにしても脚の力がないといけません。

頭の位置に影響を与える各部位のトレーニング

実はカンペル平面にすることは簡単なようで難しいものです。意識をしていれば俯かないようにすることは可能ですがそれは不自然なのでムリヤリとも言えます。

自然のうちに変わることが理想です。そのためには首以外の色々な部位の意識が大事です。様々なトレーニングを説明と共に紹介します。

脚の力(閉じる力)

頭のバランスを決めるのに大きな役割を果たすのが脚(足)の力です。体を支える土台ですからここがグラグラしていれば当然、頭もグラグラします。

かと言ってただ力を入れれば良いというワケではありません。どういう方向で力を入れるか?というのが大事になります。

分かりやすいのは乗馬です。

馬に跨って太腿で締める力が大事です。内転筋群の緊張感が大切になります。

蒸気や電気が発明されるまで多くの国が牛や馬を使って農業や移動をしていました。なので動物に跨る機会が多くありました。今、相撲ではモンゴル人が強いと言われています。それは今でもモンゴルでは遊牧民がいて乗馬する人が多くいるからということも理由の一つでしょう。

乗馬は、バランス感覚だけでなく、筋力が非常に鍛えられます。実際、モンゴル人は幼いころから夏休みなどに田舎の親戚や友人の遊牧民に預けられて馬に乗ることを覚えます。

閉じる力トレーニング

トレーニングとして股に何か挟んで落ちないようにしてみましょう。座布団を二つ折りにして挟んで歩いてみたり、ボールや何かを挟んで歩いてみたり座ってみたりしてください。

脚の力(広げる力)

乗馬は閉める力です。この力はとても大事です。ただ閉める方向性だけだとバランスが悪くなります。

なので開く力も大事です。閉める時にも腸腰筋に緊張が走りますが開く力も強く腸腰筋に緊張が走ります。

広げる力トレーニング

トレーニングの方法として脚の太腿辺りに紐を巻き両脚で引っ張るという方法があります。こちらは小関勲さんの考えた「ヒモトレ」を参考にしています。

輪にした紐を脚の太腿に通します。そしてその紐がピンっと張っている状態をキープします。

この状態でデスクワーク等の作業するのも良いですが立ったり座ったり、歩いたりするのもトレーニングとしては効果的です。

肩甲骨の開閉

頭のバランスを変えるには肩甲骨の開閉も大事になります。

ただ肩甲骨を寄せたり、開いたり…ということなのですが肩甲骨だけに注視すると変に力が入ってしまいます。なので肘を意識することによって「ついで」に肩甲骨を動かしていきましょう。

①前で肘同士をくっつける(肩甲骨を開く)

体の前で肘同士をくっつけます。実際にくっつかなくても問題ありません。肘を意識して肩甲骨同士が開くことが目的です。

②前で肘同士をくっつける(肩甲骨を開く)

今度は肘同士を後ろでくっつけます。こちらも実際にくっつかなくても問題ありません。肘を意識して肩甲骨同士が近づくことが目的です。

肩甲骨の開閉によっても頭の位置は変わります。

肩甲骨同士が前で閉じる時は俯きやすい

肩甲骨同士が後ろで閉じる時は上を向きやすい

これは僧帽筋や菱形筋の筋肉の使い方が変わるからですね。

古来から伝わる襷掛けはこの肩甲骨の働きを助けてくれる大事な道具ですね。

腹筋 インナーマッスルとアウターマッスル

そして多くの人が興味があるのが腹筋です。しかしこれはとても気を付けないといけません。もともと猫背気質の日本人は下手するともっとバランスが悪くなるからです。バランスが悪くなるとパフォーマンスは下がります。

腹筋の構造は以下の通りになっています。

腹筋はアウターマッスルである「腹直筋」と、インナーマッスルである「腹横筋と腹斜筋」に分けられます。

また、腹斜筋も外腹斜筋と内腹斜筋の2つからできております。

腹筋をシックスパックにしたい!と言う人が多くいます。それはアウターマッスル(表層筋)の働きです。しかし残念ながらアウターマッスルを鍛え過ぎるとインナーマッスルが育たなくなります。

これがパフォーマンスをする人が気付かず陥りやすい状態です。

腹筋のどこの部分かで頭の位置、角度は変わります。ただこれは脚や肩甲骨とは違い感じにくい部位です。なので一概に決めつけられませんが、ざっくりで言うのであれば下記のような形になります。

内腹斜筋や腹横筋(インナーマッスル)はカンペル平面

腹直筋(アウターマッスル)はフランクフルト平面

前述した通り日本人は猫背気質が強く腹直筋を鍛えアウターマッスルを固めると更に体の前部の緊張度だけが強くなりパフォーマンスの低下を招きます。

そしてインナーマッスルの緊張度が落ちます。アウターマッスルばかりが頑張ってしまいインナーマッスルが頑張らなくなります。

インナーマッスルは臓器と深く関わっていますのインナーマッスルが頑張らなくなると臓器の働きが悪くなります。

腹筋トレーニング呼吸法

インナーマッスルは生きている事によって自然と使われる筋肉だと言っても過言ではありません。実際に倒れないように姿勢を保ったり呼吸をするのがインナーマッスルの役目です。なので本来は従来の筋トレみたいなやり方ではほとんど育ちません。

呼吸を鍛えれば自然とインナーマッスルが育ちます。しかし世間が思っているようなシックスパックではありませんのでご注意を(^-^; 本当のインナーマッスルを鍛えられる「減息呼吸法」をお教えします。

お腹凹ませ呼吸

常にお腹を凹ませたまま呼吸をします。

それだけです。

特に吸うときにお腹が強く凹むイメージを持ってください。

後ろ歩き

もう一つ簡単なのは「後ろ歩き」です。

その名の通り単純に後ろ歩きをするだけです。

実はこの後ろ歩きの時は自然とカンペル平面になりやすくなります。

上目線になりやすいのです。実はカンペル平面の場合は体の色々なバランスによって成り立っているのです。

要点は以下のとおりです。

なるべく体を後ろに傾けます。

頭(或いは体)が先行するようにします。

首が前に出ないように気をつけてください。

恐怖心が強ければ強いほど効果は出ます。

倒れないように気を付けてくださいね。

頭は大事だが注目しすぎない

頭の位置は大事なのですがそれはついでです。人間のバランスは常に変わるので無理なく変にアウターマッスル(表層筋)で支えなければ大丈夫です。

インナーマッスルでうまく頭を支える事が生きていく上で、そしてパフォーマンスをする上でとても大切になります。

あまり「理想の姿勢」に囚われない事も大事です。人間の体は刻一刻と変わるのが当たり前なのです。指一本の動きだけでもバランスは変わります。

変わることを分かることもとても大事です。

減息トレーニング

レッスン(マンツーマン[約45分])

初回 15,000円(税込)

2回目~ 12,000円(税込)

レッスンチケット3回分

35,000円(税込)

レッスンチケット5回分

55,000円(税込)

西武池袋線「大泉学園駅」より徒歩5分

出張も行っております。(別途交通費、場所代)

オンラインでも指導可能です。

SokuRyoku lab 息力研究所

https://instabio.cc/3110713StvjPm

お問い合わせ先:hurahura.balance@gmail.com