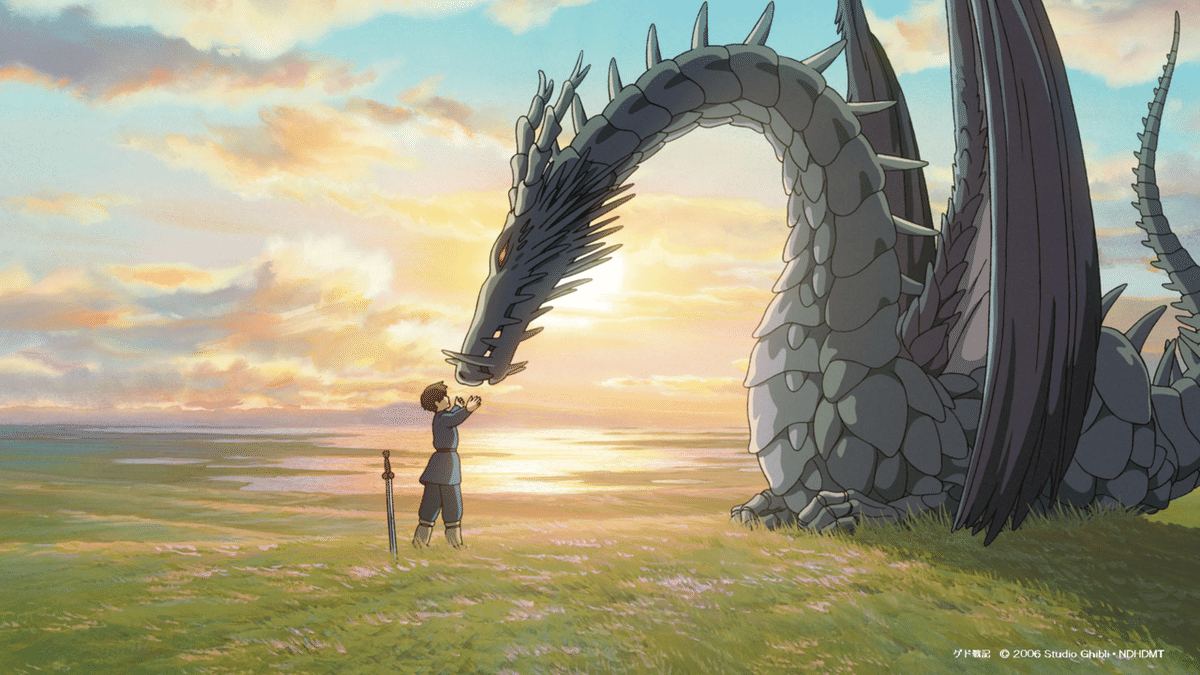

ゲド戦記1「影との戦い」〜影を受け入れゲドは全き人となる〜【読書感想】【児童文学】

『ゲド戦記Ⅰ 影との戦い あらすじ』

世界三大ファンタジーの一作。

自分自身の力を示したいという

過信、慢心、傲慢の心を

抑えられないゲド。

自分の優秀さを示すため、

魔法学院で禁忌の魔法を使い、

均衡を崩し、恐ろしい影を放ってしまう。

何とか一命を取り留めたゲドだが、

犠牲はあまりに大きかった。

それからは影に追われ、怯える日々を過ごす。

影を退治するか、影に殺されるしか道はないのか。

やがて魔法使いとなり、影と向き合うゲド。

師を慕い、友と協力し、旅を続け、

遂にゲドは影と対峙する。

「ゲドはいかにして“全き人“となったのか」

誰の心にも潜む心の影。

影に怯えて生きるのか、

影を認識せずに生きるのか、

それとも、影と対峙するのか。

後に大賢人となるゲド、

その少年時代、

真の自分を探す旅がはじまる。

ハイタカの白い傷のことが第1巻で書かれています。

『読書感想』

2006年映画公開以来、

ゲド戦記を読み返して、

やっぱりゲド戦記は面白い。

あの頃は大学生だったぼくも

今では社会人の中年おじさん。

読み返してみて、今回の方が面白かった。

なぜかというと、言葉が心に染みたから。

学生の頃はストーリーを追っていました。

とにかく続きが気になる。

映画を基準に、映画とはどこが違うのだろう?

と考えながら読んでいた。

大人になって、心に余裕ができて

言葉をしっかり捉え、楽しむことができた。

例えば、

「あかりをともすことは、

闇を生みだすことにもなる」

という手わざの長の言葉。

これがすごく印象的でした。

ぼくが「心に言葉の燈を」をテーマに書いてますが、

これって人の心に闇がある前提でした。

この考え方は宮崎駿監督作品、ゲド戦記の影響を

諸に受けていると気づきました。

もうひとつ、書いていて気づきました。

ぼくはなぜゲド戦記が好きなのか?

それは

「主人公が光と闇と共に生きている」

からです。

今までの触れた物語は、光の世界を生きるものでした。

光の世界のために戦ったり、修行したり。

でも現実には必ず闇も存在します。

物事には必ず二面性があります。

「人は自分の闇を受け入れて、本当の大人になる」

そう思っています。

それがちゃんと描かれている物語が好きです。

ゲドは自分で影を放ち、影と対峙し、影を受け入れる。

師匠や友人の協力は得ますが、

最後まで自分自身で決着をつけようとしています。

そんな自立した生き方にも心惹かれました。

自分の闇と向き合う。

その先に全き人がある。

全き人という言葉、

大学生のぼくはその言葉を知らず、

流し読みしていました。

今はたまたま知っています。

教えてくれたのは稲盛和夫さん。

著書「考え方」で教えてくれました。

洋書は翻訳も本当に大切ですよね。

翻訳の清水真砂子さんが偉大だと思います。

「全き人」と訳せるなんて、素敵です。

長や司など、訳す言葉が本当に魅力的です。

よりゲド戦記を素敵に魅力的にしています。

楽しみはつきません。

ゲド戦記シリーズは全部で6冊あります。

ハードカバー本は4巻までしか持ってません。

ゆっくり全巻を集めます。

できれば中古で出会いたいと持ってます。

出会いを楽しみにできるからです。

次の二巻は「ゲド戦記 こわれた腕輪」。

シリーズで一番好きなのがこの二巻です。

おじさんになったぼくはどう感じるのだろう?

それもじっくり楽しもうと思います。

『言葉の燈〜心に染みた言葉〜』

あかりをともすことは、

闇を生みだすことにもなるんでな

彼にはさらにすばらしい、

もって生まれた力があった。

それは親切心だった。

彼はその後、

動物の目の色からでも

鳥の飛び方でも、

あるいは木々のゆっくりとした

そよぎからでも、

学ぶべきものは、

ひとり静かに学ぼうと

努めるようになった。

他者に己をゆだねない人間を支配するのは、

悪にとってひどく厄介なことだ。

そなたに名まえを授けたのは

アール川の水源だったな。

ゲドは杖をとりおとして、

両手をさしのべ、

自分に向かってのびてきた己の影を、

その黒い分身をしかと抱きしめた。

光と闇とは出会い、

溶けあって、

ひとつになった。

自分の死の影に自分の名を付し、

己を全きものとしたのである。

彼は己の名をになう影を

自ら吸収して一体となります。

ゲドはそうなって初めて全き人間に

なったのでした。

文学とは、

「個たる人間の根源において

その社会、世界、宇宙との

繋がりを全体的に把握しながら、

人間であることの意味を

認識してゆこうとする

言葉の作業である。」

といわれます。

『影との戦い』にはじまる三部作は

まさにこのような意味で真の文学と

呼ぶべきものであり、

ファンタジーの可能性をあらためて

世に示した作品といえましょう。