【坐骨神経痛の運動療法】坐骨神経痛に対する運動療法・ピラティスの考え方とアプローチ!

坐骨神経痛で悩まれている方も非常に多いと思います。

坐骨神経痛という診断名はないですが、腰椎や骨盤帯の機能異常によって坐骨神経痛が症状として引き起こされているケースが多いです。

この坐骨神経痛で悩まれているお客様も関わるケースもありますが、運動療法・アプローチをする際の考え方についてお伝えしていきます。

よくある坐骨神経痛のセルフケア

YouTubeでもInstagramでもTwitterでも、、

坐骨神経痛のセルフケアを紹介されているケースとして多いのは、「梨状筋が固いからお尻のストレッチ」「坐骨神経が走行するハムストリングスのストレッチ」という部分を紹介されているケースが多いです。

自分の臨床経験としても、、

確かに殿部や大腿後面のストレッチをすることによって、仮に症状が軽減したとしてもそれは本当の解決になっていないことがほとんどだと感じています。

それ以上に症状がむしろ悪化する方も過去にいましたし、固いから伸ばす。伸びないから伸ばす。神経症状が出ているからストレッチング。

これはよくSNSで紹介されている内容ではあるももの本当の意味で解決になっていないといつも感じています。

臀筋群や梨状筋やのストレッチをしても、坐骨神経領域を走行するハムストリングスのストレッチをしても「そこがタイトになった理由を解決することが1番大切」であってその理由を仮説してアプローチすることが重要です。

その辺りを機能解剖学的に解説するコラムにさせて頂こうと思います。

実際に臨床現場でやっていることですが、アプローチによって効果的だと感じていることも踏まえてお伝えします。

坐骨神経痛の骨盤の特徴

坐骨神経痛の方には骨盤帯に特徴があります。

骨盤は靱帯によって受動的に安定している構造になっているため、関節がグラグラ動く様な構造にはなっていないものの筋バランスによって、骨盤内部の動きによって動きやすい方向が出てきたり、空間的に腰椎や大腿骨との関係性によって骨盤の位置付けが決まってくるわけなので動きやすい方向性が決まってきたりします。

以前の動画で骨盤の動きの仕組みについて解説をしていますが、坐骨神経痛の方も骨盤の機能異常が起きているケースがほとんどです。

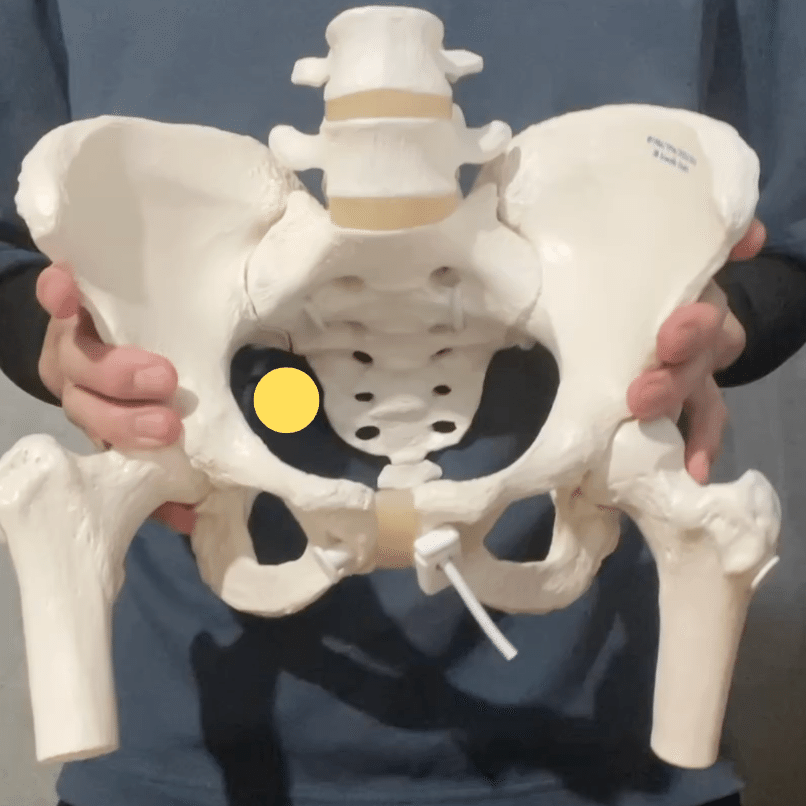

坐骨神経痛が走行している領域を考えた時に、上記の画像の黄色い部分に坐骨神経が走行します。ここの神経の走行領域が狭くなるほど坐骨神経の通り道が無くなり、神経としても滑走できる領域が無くなってしまうため神経症状にも繋がりやすくなってきます。

例えば、上記の様な骨盤の機能異常がある場合ですが、、

左側の骨盤は仙骨と寛骨との間の空間が保持できているため、坐骨神経が滑走する領域を獲得できていますが、右側の骨盤では仙骨と寛骨との距離が近づいている状態になっているため坐骨神経が圧迫を受けやすい環境になっていることがご理解頂けるかと思います。

実際に坐骨神経痛がある方では、上記の画像の様な骨盤帯の機能異常が生じているケースが大変多いです。

坐骨神経痛を改善するための考え方

ここから先は

臨床マガジン【現場で使える機能解剖学・運動療法・ピラティス】

業界最大規模の購読者数700名以上●「現場でしっかり結果を出したい」セラピスト・トレーナー・インストラクターのためのマガジン●"臨床で本当…

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?