全国自然博物館の旅【51】横須賀市自然・人文博物館

近代から港街として栄えてきた横須賀。三浦半島の大自然へ繰り出す際、ここは生物マニアにとって重要な拠点となります。ただ、その前に街の中にある学術施設にてたっぷりと自然学習をしましょう。

横須賀の見どころは、海上自衛隊の護衛艦や横須賀海軍カレーだけではありません。なんと、入館無料の超ハイクオリティ自然博物館があるのです!

大自然のロマンと平和への願いが満ちる横須賀

東京都心から容易にアクセスできる横須賀は、生物マニアにとってはお馴染みの地域なのではないでしょうか。港街から足を伸ばせば、三浦半島の壮美な大自然が待っているーー本当に素敵な環境だと思います。筆者の目当ては自然環境と生き物ですので、まずは横須賀の街を通り越して浦賀に向かいました。

海と山にて自然学習を満喫した後、Uターンして京急電鉄の横須賀中央駅に戻ってまいりました。その理由はただ1つ、憧れの横須賀市自然・人文博物館を訪れるためです。

横須賀中央駅の西口から坂を上がり、徒歩10分ほどで平和中央公園に到着。旧日本軍の演習砲台跡を利用して造られた公園であり、戦没者の方々の慰霊碑が立っています。高台に位置してるため眺望は抜群で、東京湾や対岸の房総半島まで拝めます。

世界平和を標榜する元軍港都市・横須賀ならではの素敵な公園。ここに目的の博物館が座しています。

園内にはサクラやアジサイなど麗しい花木、丘陵や海岸でみられる植物などが植栽管理されています。彩り豊かな植生を求めて、昆虫などの小動物も集まってくるので、横須賀市民の方々にとっては身近に自然を感じられる場所となっています。

ぜひとも、美しい緑の景観と海の眺めを楽しみながら、園内をじっくり散歩してみましょう。あらゆる角度に視点を向けてみれば、意外な生き物との出会いがあるかもしれません。

生物観察しながら園内を一周したら、満を持して博物館へと向かいましょう。横須賀市自然・人文博物館は、その名の通り、自然博物館と人文博物館の2本柱で構成されています。今回ご紹介するのは自然博物館ですので、1階のエントランスに入って、左方向へ進んだ展示エリアをご案内していきます。

三浦半島と東京湾、そして世界の生命の真理に触れられる学術施設。超ハイクオリティな展示が盛りだくさんでありながら、なんと入館無料です。ありがたく、全力でたっぷり深く勉強させていただきましょう!

横須賀地域と地球の大自然が博物館に濃縮!

三浦半島の陸と水に広がる生命の楽園

それでは、横須賀が誇る究極の博物館を1階から観覧していきたいと思います。1つのフロアごとの展示空間はとても広く、標本や解説資料は膨大な数にのぼります。筋金入りのマニアなら、どっぷり浸って幸せな時間を過ごせるでしょう。

館内に特に順路は決まっていませんが、筆者は左回りのルートで観覧していくことにしました。まずは、古生物ファン垂涎の化石展示からです。

本館で筆者が強く関心をそそられたのは、ジュラ紀前期の恐竜たちの足跡です。グララターやユーブロンテスなど、レプリカとはいえ非常にマニアックな肉食恐竜の足跡が拝めるのは貴重な体験です。

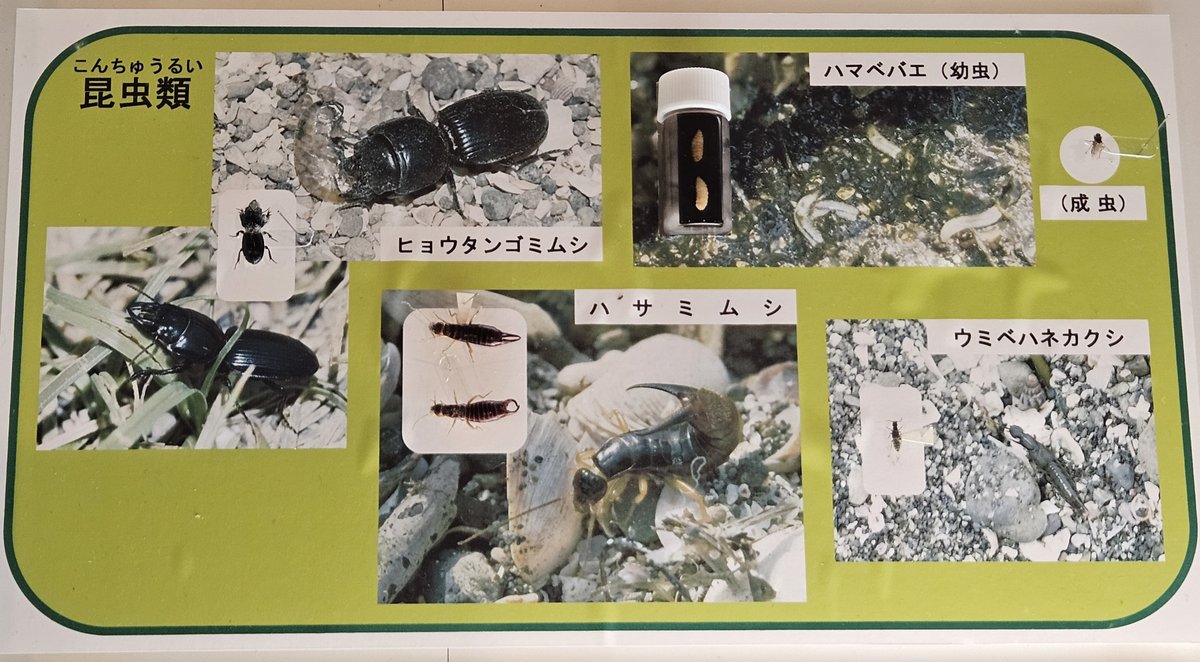

続いて現生動植物の展示を見ていきましょう。美しい海と豊かな緑を擁する三浦半島には、たくさんの海浜植物が生息しています。「横須賀の花」と呼ばれるハマオモトも、海岸性の草本植物です。本館で濃密学習しておけば、三浦半島の散策時の植物観察がとっても楽しくなると思います。

海と山林が広がる三浦半島では、陸棲・水棲問わず多くの貝類徒出会うことができます。貝類コレクターにとって、本館の標本展示はとっても魅力的に感じられることでしょう。陸でも水でも大繁栄している貝類は、本当に興味深い動物群ですね。

水棲貝類に引き続き、本館の水棲生物の標本展示は超豪華! 海洋生物の生息状況を、標本と地形図の組み合わせでわかりやすく解説してくれています。

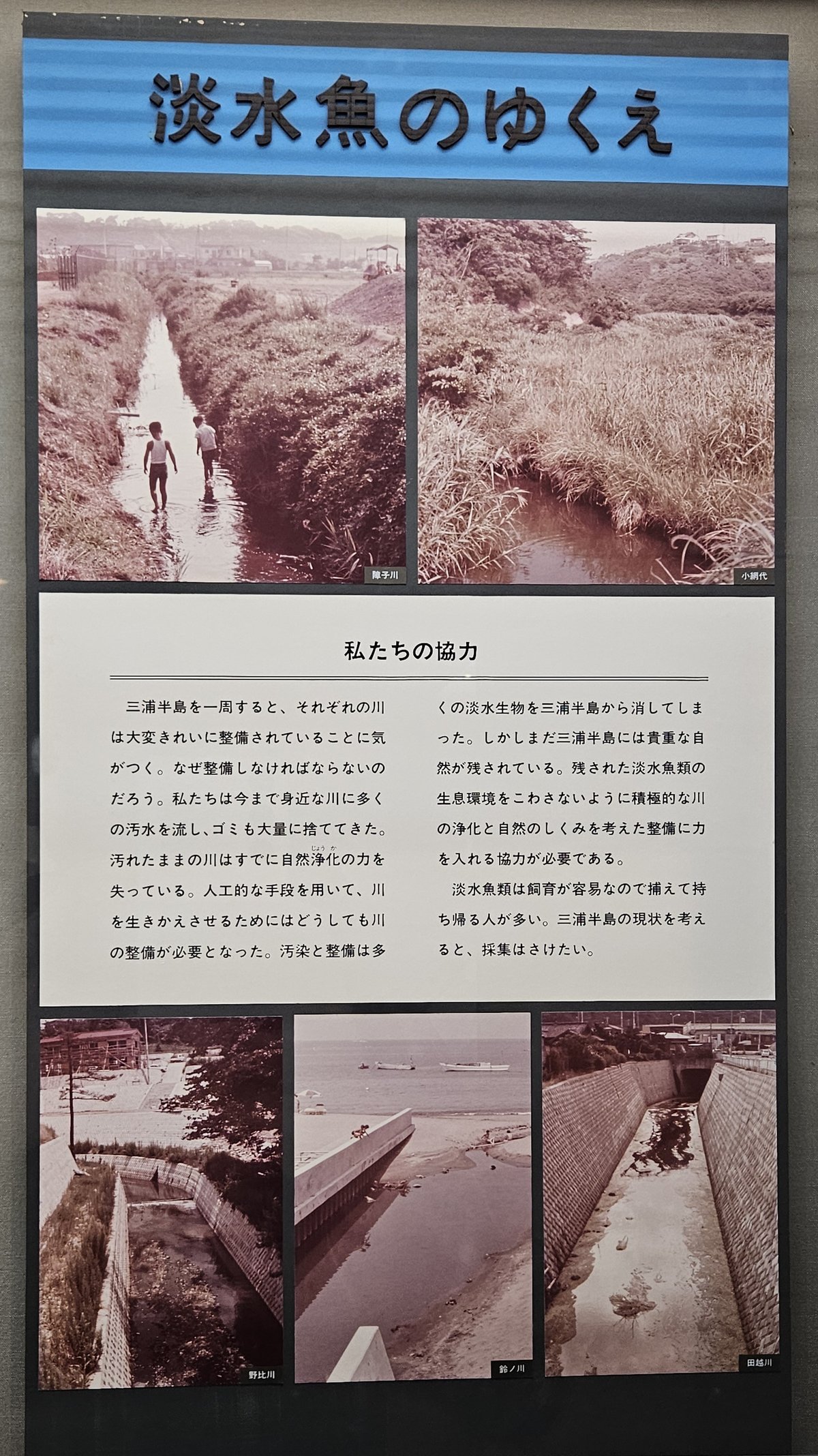

そして、もちろん水の生き物として忘れてはならないのが魚です。横須賀地域では、海水域・淡水域共に豊かで魅力的な生態系が存在しています。

本展示では、魚たちの種類や生息状況について学べるうえに、水域環境が直面する問題に関しても解説してくれています。横須賀地域の生態系と保全への課題、本館でどちらも深く学習しましょう。

続いては、壮麗で力強い鳥たちの展示です。水環境と緑が豊富な三浦半島には、四季を通じて様々な鳥たちが現れます。ずっと横須賀地域に留まる鳥もいれば、夏や冬に地域外から渡ってくる鳥もいます。かっこいい剥製に魅了されながら、彼らの生態を詳しく学んでください。

爬虫類・両生類たちからも目が離せません。三浦半島の山林には数多くの貴重な種類が生息していて、生態系の中で重要な役割を担っています。かっこいい模型や剥製、濃密な解説資料にあふれていて、見ごたえ抜群です!

超特化型の濃密展示! 世界の発光生物が大集合!!

そして、本館の大きな強みの1つが、種族・生息環境の垣根を越えた発光生物たちの一大展示コーナーです。1つのテーマでこれほど大きく濃密な区画が作れるとは、博物館のスタッフさんの創意工夫と努力に大尊敬の念を覚えます。

まさに自然界の神秘とも言うべき生物発光。その奇跡のメカニズムと、光る生き物たちの驚きの生態を心ゆくまで探究してみましょう。

優秀な発光生物として名高いのが、イカの仲間です。日本人にお馴染みのホタルイカをはじめ、深海には光るイカがたくさん生息しています。

皮膚の広範囲に発光器官を備えていたり、目眩ましとして発光液を吐くイカたちは、まさに光の忍者。その不思議な生態を学べば、彼らの神秘性にますます魅せられていくことでしょう。

無脊椎動物に続き、魚たちも優雅でミステリアスな発光を見せてくれます。特に深海魚は、様々な用途や目的で発光を駆使してくれます。本展示を通して、魚たちが魅せる深海世界のイルミネーションを強くイメージできます。

水中のみならず、陸上にも発光生物はたくさんいます。本館の展示によって、意外な種類の発光生物がいる事実を知り、誰もが驚くことでしょう。地球上には、生き物たちのイルミネーションが壮大に広がっているのです。

ナウマンゾウ発見の聖地・横須賀

1階の展示室で現代の自然の神秘を学んだら、2階へと上がっていきましょう。そこで待ち受けるのは、太古の横須賀を統べていた生命です。

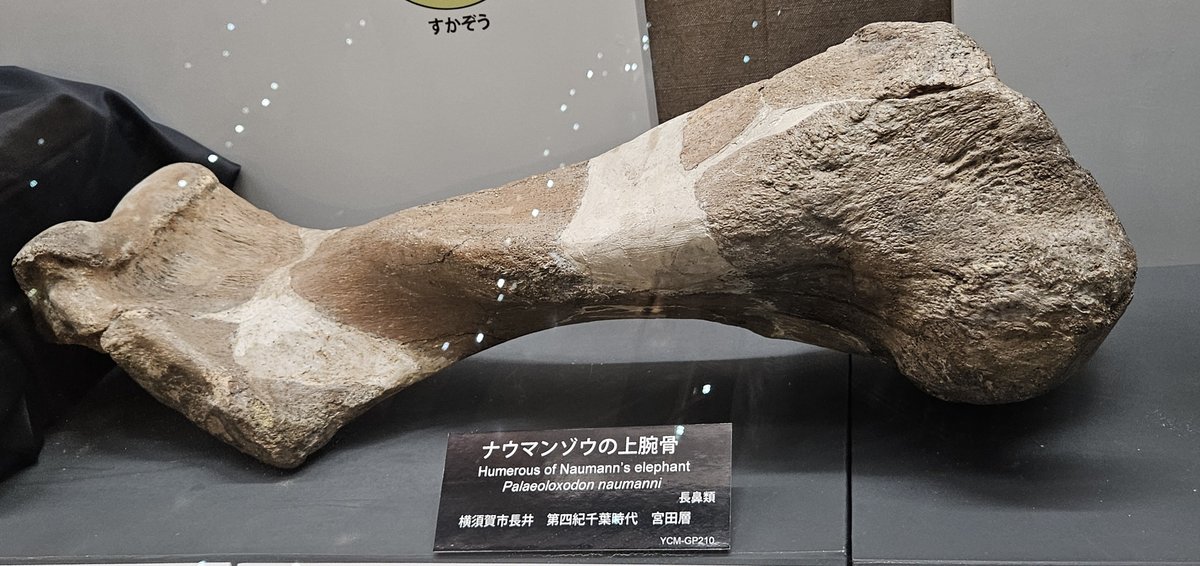

特に注目していただきたいのはナウマンゾウです。なんと、世界初のナウマンゾウ化石は横須賀産の個体なのです。この事実を踏まえたうえで、新生代の古生物学習を進めていきましょう。

ナウマンゾウの聖地ということで、本館の標本展示は超充実。横須賀で発見された骨格の数々を拝めるうえに、濃密な解説資料でナウマンゾウの形態的な特徴や進化を学べます。ナウマンゾウ探究を極めるならば、ぜひ横須賀を訪れておきたいですね!

お次は、ナウマンゾウの時代を含めた環境史の総合学習。化石の発掘調査と研究により、太古の三浦半島にはとても豊かな生態系があったのだと判明しています。三浦半島の自然環境がいかにして形成され、どんな生き物たちが栄えていたのか、想像するだけで好奇心が沸き上がります。

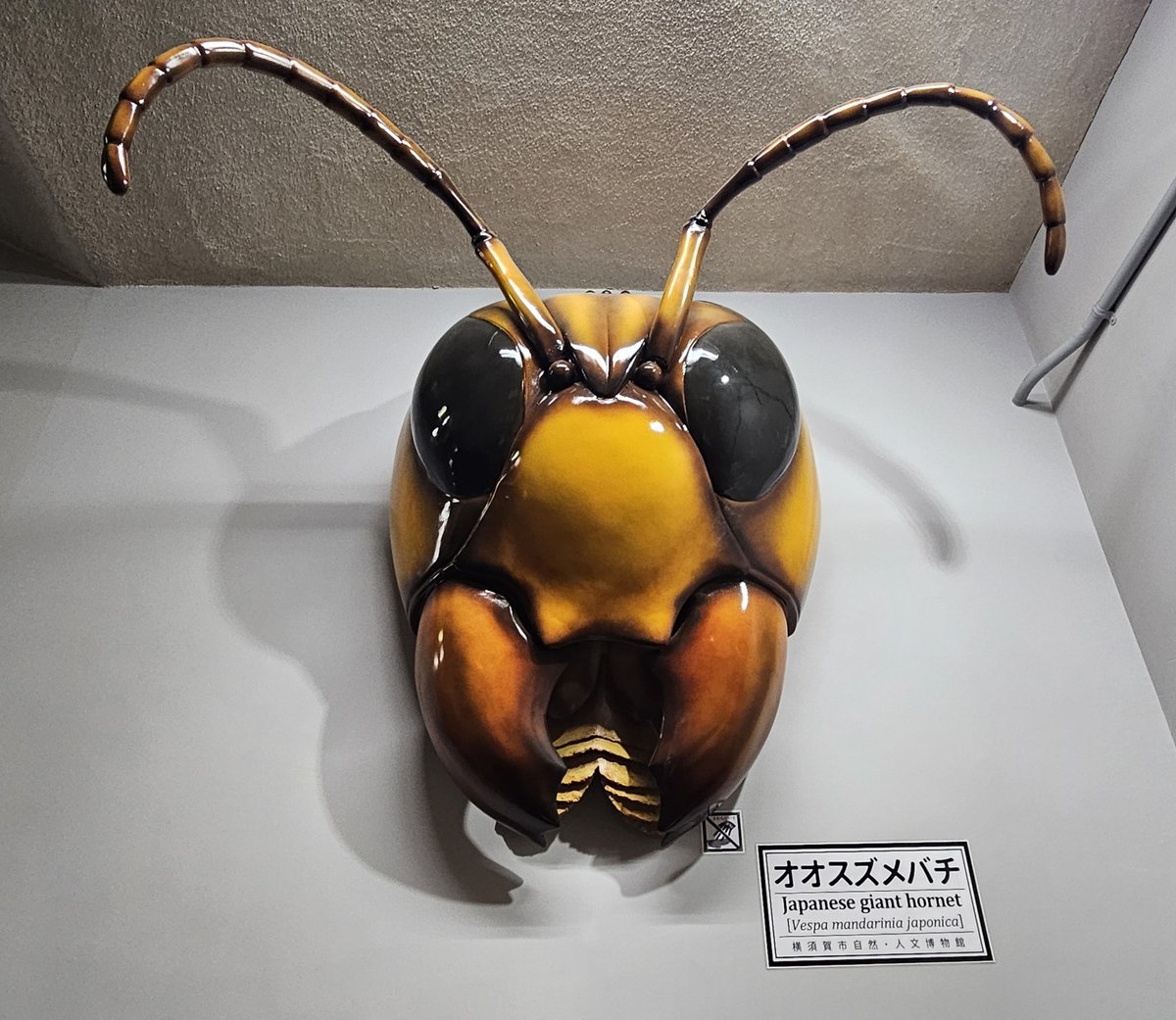

2階フロアが展示のゴールではありません。ナウマンゾウに別れを告げたら、階段の踊場へ向かってください。すると、巨大なオオスズメバチと目が合うはずです。

昆虫関係の展示を目の当たりにし、筆者のテンションはさらに爆熱。探究心が燃え上がりますね。

そのまま階段を登っていくと、超レアな海洋生物展示が待っています! サケガシラやアカナマダをはじめ、深海魚の液浸標本が数多くの並んでいます。未知なるフロンティア・深海に不思議な生命が泳ぎ回っていると想像すれば、神秘の海洋へのロマンを強烈に感じます。

横須賀地域の太古と現代の自然。そして、超専門特化型の発光生物展示。本館だけで得られる知識がたくさんあり、観覧後も筆者の心は燃え盛っております。この学びの尊さを理解するには、現地で体験するのが一番です。

横須賀のスーパー学術施設として、筆者は本館を強く推します! もちろん軍港都市の歴史スポット巡りも横須賀の醍醐味ですが、ぜひ多くの方々に自然博物館で最高の学習を経験していただきたいと思います。

横須賀市自然・人文博物館 総合レビュー

所在地:神奈川県横須賀市深田台95

強み:三浦半島を含めた横須賀地域の膨大な生物・化石標本、多種多様な分類群を対象とする超ハイクオリティな発光生物の専門展示、ナウマンゾウをはじめとする学術的に極めて重要な三浦半島産の化石標本

アクセス面:横須賀の市街地にあるので、アクセス環境は良好です。自家用車・公共交通機関、どちらもオススメします。車で来訪する場合は、お隣の横須賀市文化会館の有料駐車場を利用しましょう。公共交通機関をご利用されるなら、京急電鉄の横須賀中央駅の西口から歩いて向かうのが最短コースです。ただ、他県の方が京急線で東京都心を経由する場合は、平日の朝なら間違いなく横浜エリアまで通勤ラッシュに巻き込まれます。思いきってリスクを許容して満員電車に乗るか、時間をずらして遅めに出発するか、そのときの状況に合わせて判断していただきたいと思います。

「これほど素晴らしい博物館に無料で入っていいんですか!」と叫びたくなるほど濃密な学びに満ちた学術展示施設。横須賀地域の現代の自然環境、ナウマンゾウが闊歩していた頃の新生代の生態系について、究極的に掘り下げて学習できます。三浦半島のフィールドワークと合わせて本館で学べば、現地の自然学習の楽しみと成果が倍増します。

そして驚くべきことに、クオリティも資料数も段違いの発光生物に関する大規模特化型展示を拝めます。生き物の発光について、これほど網羅的・専門的に学べる博物館は少ないです。生命の神秘を理論的に感じられる、本館だけの素晴らしい強みだと思います。

超濃密で貴重な学術体験。改めて言いますが、無料で観覧するのが申し訳ない気持ちになれます。筆者の中で、本館は横須賀の最強推しスポットになりました!