魏志倭人伝の「遠くてよくわからない国々」を古代の発音で調べるー前編: 調査概要と考察

邪馬台国以外完全に理解した

概要

「三国志」中の「魏書」中の「烏丸鮮卑東夷伝」倭人条(通称: 魏志倭人伝) に記載の、当時の倭の国名の音訳とみられる31ヶ国のうち、特に遠く隔たって詳しく知ることができない(遠絶)とされる21か国の場所を発音をもとに推定する。この際、(i)倭人語として日琉祖語を、(ii)中国語として上古音と中古音(魏晋)の混在を仮定する。また(iii)発音の解釈が分かれる漢字について日本の古代地名の統計と比較することで解釈を定める。(iv)複数の地名の候補がある場合に、大地名、豪族名、相互の地理的近さに基づいて優先度を決める。この組み合わせでの調査は初と思われる。結果として得られた国々の位置の分布は、(a)東西に長く東山道沿いの東国地名を含むこと、(b)文中での出現順序と国々の位置には部分的な関連があり、一部は資料への追加によるものとみられること、(c)狗奴国の位置に関する魏志倭人伝の記述「南にある」と後漢書東夷伝の記述「東へ海を渡る」が両立するとみられることなどが分かった。邪馬臺國については進捗ありません。

背景

陳寿 (3世紀末)著「三国志」中の「魏書」中の「烏丸鮮卑東夷伝」倭人条(通称: 魏志倭人伝) は3世紀前半の倭の情勢と言語を知る貴重な資料となっております。この中には、当時の倭人の発音による国名を音訳したとみられる語が含まれております。

ブロックA [7国]: 移動方法(陸行/水行)と方位、距離(里)が指定されている国々です。このうち1.-6.は既存研究で有力候補が得られており、本調査ではこれをそのまま採用します。

1. 狗邪韓國 (有力候補: 伽耶), 2. 對馬國 (有力候補: 対馬国), 3. 一支國 (有力候補: 壱岐国), 4. 末盧國 (有力候補: 肥前国松浦郡), 5. 伊都國 (有力候補: 筑前国怡土郡), 6. 奴國 (有力候補: 筑前国那珂郡), 7. 不彌國

ブロックB [2国]:移動方法(陸行/水行)、方位と移動日数が指定されている国々のグループです。9.邪馬臺國については畿内説と九州説が有力なため両論併記します。

8. 投馬國, 9. 邪馬臺國 (有力候補: 畿内説と九州説)

ブロックC [21国]:この国々は女王に属し「遠く隔たって詳しく知ることができない」とされ、距離や移動方法に関する記載がなく、国名だけが羅列されています(遠絶21か国)。30. 奴國[2回目]のあとに「これは女王の境界の尽きる所」と記載されています。本調査の主たる対象となります。

10. 斯馬國, 11. 已百支國, 12. 伊邪國, 13. 都支國, 14. 彌奴國, 15. 好古都國, 16. 不呼國, 17. 姐奴國, 18. 對蘇國, 19. 蘇奴國, 20. 呼邑國, 21. 華奴蘇奴國, 22. 鬼國, 23. 爲吾國, 24. 鬼奴國, 25. 邪馬國, 26. 躬臣國, 27. 巴利國, 28. 支惟國, 29. 烏奴國, 30. 奴國[2回目]

ブロックD [1国]: 上記ブロックCの後に「その南に狗奴國がある」と記載されています。狗奴國は女王に属さないとしています。

31. 狗奴國

このうち大半を占めるブロックCについては資料としての信頼度や価値が劣る[森1995]とされているものの、当時の言語を知りたいという観点からはここが最大のデータであり、地名は長く残ることから答え合わせができる可能性があります。また地政学的な状況も分かるかもしれません。

ここでは、古代の日本語や中国語に関する研究成果をもとに、上記の国名しかわからない国々について、発音の面から位置の特定を試みます。距離や方角の記述についてはあってもいったん無視し、あとで検討します。

魏志倭人伝の現代語訳については[石原1951]、解説に[石原1951][松尾2014] を参照しています。また多くの指摘があるように、以下の箇所は後漢書など引用文献との比較から、写本の書き間違いとして訂正して読みます。[石原1951][松尾2014][大⽵2013]

一大國 -> 一支國

邪馬壹國 -> 邪馬臺國

本ブログでは以下のような記号を使っています。

/X/ 簡略化発音記号、音素記号

[X] 音価による発音記号 (おおむねIPA[国際音声記号 - Wikipedia]を目指したが違う記号が混ざっていることがある)

*X 再構音 (理論的な推定による発音)

X >Y 時代を経てXがYに変化した

既存研究と論点

残念ながら魏志倭人伝は普通の漢文と異なり、言語学的な扱いづらさや検証可能な同時代の文書の欠如など、あまり一般化できない面倒な側面が指摘されております[大竹2013]。ここで主な論点と本調査の立場を整理します。

倭人語は何語か

魏志倭人伝の「倭人」の地名に使われている言語は、古代の日本語であろうと考えられてきましたが、森[森1995]によって中国語の中古音(後述)をベースにその発音の特徴が統計的に調べられました。その結果、奈良時代ごろ以前の日本語である上代日本語(Old Japanese, OJ)の発音の性質におおむね一致していることが分かっています。

開音節(母音終わり)を原則とする。

ア行は原則として語頭にくる(母音連続の禁止)。

語頭には原則としてラ行が来ない。

語頭には原則として濁音が来ない。

次清音(有気音)の字が未使用である。

上代日本語特徴の一つに上代特殊仮名遣いがあります[上代特殊仮名遣 - Wikipedia]。これは、後のイ列、エ列、オ列に相当する仮名文字に甲種(イ1列, エ1列, オ1列)または乙種(イ2列, エ2列, オ2列)の2種類あり、単語によってどちらを使うか決まっているというもので、当時母音の種類が多かったことを示唆します。この区別は平安時代には失われましたが、古い地名の万葉仮名表記に残っていることがあります。魏志倭人伝の中国語表記の地名の発音が分かれば、上代特殊仮名遣いの甲乙種別を考慮することで対応する地名を絞り込むことができ、より正確な比定が可能だと期待されます。この方向での研究が多くあります[安本2003][鬼塚2021]。

さらに上代日本語の祖先の研究が進展してきました。日本語と琉球諸語は7世紀までに共通の祖先から分岐したと考えられており[Pellard2016]、その理論上の共通の祖先は日琉祖語(Proto Japanese-Ryukyuan language, Proto Japonic language, PJR)と呼ばれます[日琉祖語 - Wikipedia]。日琉祖語では6、ないし7種類の母音と2重母音(/ui/や/ia/のような)が使われ、これらの組み合わせが後の上代特殊仮名遣いの甲乙種別に変化したと考えられています[Pellard2008][ホイットマン2016] 。日琉祖語も3世紀ごろの倭人の言葉の候補になりえます。加えて、各地の方言の影響[すきえんてぃあ2021]やアイヌ祖語、古代朝鮮語も考慮に入れるという説もあります[Bentley2008]。

今回の調査では倭人語は日琉祖語と仮定します。中国語には2重母音がたくさんあるため日琉祖語の発音がある程度写し取られていることが期待されます。また方言については、(i)魏志倭人伝の記述で複数の国々が女王に属したとあることからこれらの間で共通語があったのではないかと仮定したこと、(ii)技術的に難しい(方言の知識やデータが乏しく、また場所と方言のどちらを先に決めるかという循環がある)ことから断念しました。

中国語の発音の変遷

中国語の古代の発音は大きくは上古音(Old Chinese, OC)と中古音(Middle Chinese, MC)にわかれます[漢語史 - 维基百科] (分け方には諸説あります)。このうち上古音はさらに殷・周時代 (Western Zhou Chinese)、先秦時代 (Early Archaic Chinese)、漢時代 (Late Archaic Chinese, 特に後漢 (Later Han Chinese)) に分かれます (WZC, EAC, LAC, LHCの区分は[Schuessler2007])。この中では先秦時代の上古音の研究が最も進んでおります。これは「詩経」と呼ばれる文献に発音データが多く残されていたことによります。同様に、中古音はさらに魏・晋時代、南北朝時代、隋・唐時代 (Early Middle Chinese)、五代時代、宋時代 (Late Middle Chinese)に分かれます (EMC, LMCはPulleyblankによる区分)。この中では隋・唐時代の研究が最も進んでおり、中古音の中で最も重要とされます。これはこの時代に「切韻」などの韻書とよばれる資料が作られ発音が残されたためです[中村2005]。

中古音(隋唐)の辞書は既存研究でも多く使われている一方、魏志倭人伝は魏・晋時代の文献になります。この違いの影響を見るために「臺」という字の例で発音を比較します。

上古音(先秦): [ dəg ] [李方桂1980] (参考まで)

中古音(魏晋): [ -əї ] [丁邦新1975] ('-' 頭子音不明の意味。たぶん[ d ])

中古音(隋唐): [ dậi ] [李方桂1980]

ドッ >ドウ > ダイのような発音ですが、2重母音の組み合わせが異なっているため、上述の日琉祖語にある2重母音との対応関係が変わり、運が悪いと上代特殊仮名遣いの甲乙種別も入れ替わることがあります。よって本調査では中古音の母音に関しては中古音(魏晋)を採用することにします。

このほか、既存研究では上古音を全面的に使用したものもあります[長田2010c1][Bentley2008][すきえんてぃあ2021]。この場合特に上古音(後漢)の発音が重視されます。上古音の影響については次節で議論します。

「〇奴國」多すぎ問題1

魏志倭人伝の地名を見ると「〇奴國」というパターンの地名が(2回の奴国を含めて)31ヶ国中9ヶ国=29%も出てきます。これに関して問題点と、その解釈が提起されました。

「奴」は中国語の中古音では上代日本語の「ノ1」(甲種)の発音に対応するが、上代日本語でのオ1列を持つ単語の割合は4%ととても低い[森1995]。

これは中国語で漢字の発音が変化したためである。後漢から魏の時代に中国語は上古音から中古音へ変化したので、後漢期から中国側に知られていた国名は上古音で、その後に知られた国名は中古音で音訳され、魏志倭人伝には両者が混在していると考えられる。この時「模」韻字(「模」と同じ韻を持つ漢字のグループ、奴も含む)の母音は[a]から[o]へと変化した。特に6. 奴國はナと読む可能性が高い。よってオ1列の利用率は実際にはもっと低い[森1995]。

本調査でも同様に、上古音の国名と中古音の国名が混在しているという説を採用しています。ちなみに、現代日本の地名の末尾に「ノ1」がつくパターンは、例えば大野、佐野、など結構あり、古代地名(国造名)においても約5%あるため、語彙のドメインによってはオ1列の出現率がやや高くなりえますが、29%は依然として高すぎであり上古音と中古音の混在を仮定せざるを得ません。

「〇奴國」多すぎ問題2

解決したかに思われましたが別の問題点が指摘されました。

ナ行を語尾に持つ九州の古代の地名(郡名)は5%強しかない。[安本2003]

本調査では一応、語尾の奴も国名の一部(ナ行)として考慮に入れています。語尾という条件を精査しますと、6. 奴國、30. 奴國は1文字であるため語頭とも語尾ともとれます。実際6. 奴國は筑前国那珂郡に比定する説が有力であるため、古代の地名として律令制の地名で統計を取る場合は語尾にナ行があるケースとしてカウントされません。また19. 蘇奴國と21. 華奴蘇奴國のペア、22. 鬼國と24. 鬼奴國のペアは国名に重複部分があるため、例えばYorkとNew Yorkのようにその成立に強い関連があり同一の政治体制の中に現れやすいという相関があるのではないかと思います。定量的な議論は難しいですが、上記を除外すると、正味で独立に選ばれた〇奴國のパターンは5-6か国ではないかと思います。

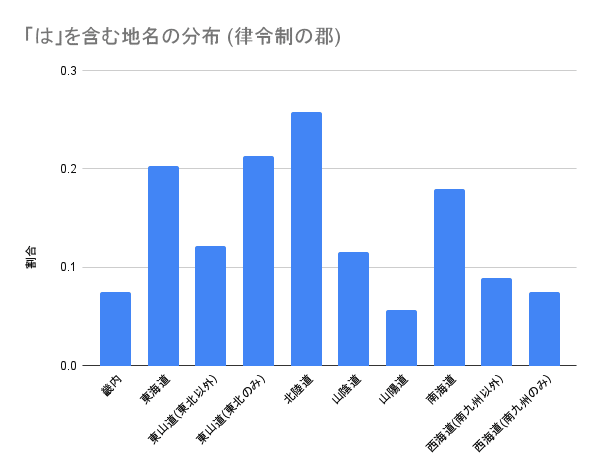

こちらの図は和名抄記載の郡名を地域ごとに調べたものです (詳細は上記リンク先の記事をご覧ください)。語尾にナ行がある地名が占める割合の分布はこちらの図に示すように地域差があり、南九州や東北にはほとんど存在しない一方、東山道(東北除く)や山陰道では約13-14%とやや高めとなっています。同様に西日本-中部地方に偏っている県主(あがたぬし)のリストでは16%でした(ただしこのリストは網羅的ではない)。よって、これらの国々が地域的に偏って存在する場合は語尾のナ行の音は高めの頻度で出現する可能性があります。依然として〇奴國は多めですが、統計的にほとんどありえないと切り捨ててしまうほどでもないと考えます。

子音[h]の扱い

国名に使われている漢字のうち、「好」「呼」「華」は上古音[h]、中古音[x]の音節頭子音を持つグループ(その代表の漢字をとって曉母と呼ばれる)に属します。現代日本語でいえばハ行に似た音になりますが、上代日本語ではハ行は子音pで発音されており子音hに相当するものはありませんでした。そのためこれらの漢字の発音の解釈に対して以下のような説が出されました。

日本語の子音p (ハ行)である。[大⽵2013][安本2003][すきえんてぃあ2021]

日本語の子音w (ワ行)である。[安本2003][Bentley2008][すきえんてぃあ2021][鬼塚2021]

日本語にない子音hである。[尾崎1980c18][Bentley2008]

ただし、「華」は複数発音があり上古音[g]、中古音[γ]の子音として使われた可能性もあります。また「好」は「奴」の書き間違いという説[大⽵2013]もあります。

本調査ではカ行、とくに「好」「呼」は清音のカと解釈しています。理由としては、そのほうが日本の地名の発音の分布に近いからというものです。日本の地名の発音の統計については筆者の別ページをご覧ください。

まず上記の1., 2., 3についてですが、日本の古代の地名(律令制の郡や国造など)ではカの音は頻度が高く、カまたはガを含む地名の数は郡名29%、国造名22%あります。一方、魏志倭人伝の国名でカやガと読めそうでかつ[k][g]の子音のものは上古音では邪[grjiag]、古[kagx]、吾[ngag]、中古音では狗[kə̆u]、吾[nga]などがありますが、このうち邪は1. 狗邪韓國 (有力候補: 伽耶), 9. 邪馬臺國 (有力候補: 畿内説と九州説)など、中古音(この場合はヤ)として用いられているようなので除外すると、最大で3か国(10%)、最小で1か国(3%)となって、期待値をかなり下回ります。3世紀ごろも地名の音韻的性質が同じだとすると「好」「呼」「華」もカの音に加えれば自然なカの出現頻度に近づきます。

ほとんど同じ議論がハ行説についても成り立ちます。日本の古代の地名ではハまたはバが出現する地名の割合は郡名14%、国造名21%なのに対し、魏志倭人伝の国名では「百」「巴」で2か国(6%)でかなり低いです。ただし、ハとカでは地域による分布のばらつきが異なります。

これは郡名を地域ブロックごとに集計したものですが、カまたはガの場合は全国的に均一に出ているのに対し、ハまたはバの場合は地方によるばらつきが大きいことが分かります。国の連合体は地政学的な事情でエリアが偏ることはあり得るので、ハまたはバの出現頻度も大きくぶれます。例えば女王に属する国々が畿内、山陽道、西海道のエリアに偏っていれば、2か国(6%)というのは自然です。したがって、真相は不明であるものの、カ行説を採用するのが確率は高いです。なおワ行に関しては日本の古代の地名での出現頻度は最大でも2.7%(ヲ、郡名)であり、カ行、ハ行より少ないため省略します。

ただ、今のところ何故音訳者は子音[h][x]などを持つ漢字をカ行の表現に用いたのかは分かりません。一つには15. 好古都國で「好」と「古」が同居していることから清音と濁音のかき分けのためだった可能性はあります。この場合子音[h][x]は無声音の性質を持つから「好」のほうは清音と考えられます。

また(本調査では使っていないが)最近の上古音の辞書である[鄭張尚芳2013][Baxter2014]ではこれらの子音は[h]でなく[qʰ]としており、よりカ行清音に近い発音となっています。この子音が後漢期まで継続したという説は今のところないものの、今後の研究の進展次第ではその可能性があると考えています。上古音(特に後漢期)の子音の正確な発音の解明が待たれます。

最後に4.については十分な検討はできておりませんが、[森1995]の示した上代日本語との類似性、および今回の調査では倭人語は日琉祖語と仮定していることから、アイヌ語起源の地名なども一度日本語風の発音に音訳されてから、中国側に伝わったと仮定します。

子音[t͡s]の扱い

魏志倭人伝では音節頭子音[s]を持つ漢字が複数種類、複数回使われています(「斯」「蘇」)。これらは日本語のサ行に相当すると考えられます。ところが1回だけ「姐」(上古音(先秦)[tsjiagx]、中古音(隋唐)[tsja]、いずれも[李方桂1980]) が使用されており、その音節頭子音[ts] (IPA表記では[t͡s])は現代日本語の「つ」で使われていますが上代日本語ではそれは[tu]だったと思われるため、当時の何を表しているのかが問題となります。以下の説があります。

「妲」の書き間違い。[長田2010c1][鬼塚2021]

サ行を表す (当時の音価は[t͡s])。

上代の畿内方言では[t͡s]が、九州方言では[s]が使われたという説が出ています[長田2010c5]。だが同じ文献で1.「妲」の間違いとしているため、倭人語は九州方言であり畿内のヤマト政権につながらなかったとしています。

上代日本語のサ行の音価について母音と語中の位置による条件異音で[t͡s]が使われたという説があります[小倉1998][上代日本語 - Wikipedia]。

サ行を表す (当時の音価は[s])。[安本2003][Bentley2008][大⽵2013][すきえんてぃあ2021]

1の書き間違いについては、他の写本や引用文献に出てこない部分であることから否定も肯定もしにくいです。2.タ行説については「姐」と[tu]の発音のギャップがあることがネックです。

3.と4.ですが、[Miyake2003]によると上代日本語のサ行の音価は単純な[s]だろうとしていてます。上代文献の統計ではサ行を表す漢字の中古音の子音のバリエーションは(i) [*s, *sɦ, *ts, *tsh, *ɕ, *c]…とばらつきが著しく、(ii) それらと母音との組み合わせに相関があり、(iii) [s]だけが多くの母音に使われている、とのことから、これら子音が条件で使い分けられていたとは考えにくく、音価[s]のみを話す人が漢字の子音の詳細に無頓着に日本語の表記に割り当て、それが固定化されたと考えたほうが自然だとしています。

本調査ではこの前提に立ち、上代日本語および日琉祖語の音価を[*s]と想定します。「姐」の表す音ですが、新しめの上古音の辞書[鄭張尚芳2013]では[ʔsjaaʔ]とされております。この声門破裂音[ʔ]は恐らく日本人には聞き取りにくい音のためかなり単純な[s]に近かったと思われます。辞書により再構音が割れており、またこの子音がどの時代に[t͡s]に変わったか不明ですが、ここではサ行を表すと仮定します。

音節の省略・短縮

中国語では1文字が1音節で、多くの単語は1音節か2音節となっています。一方日本語では単語の音節数は長く、3,4音節も普通にあります。すでに有力候補がある2. 對馬國 (有力候補: 対馬国、つしま)と4. 末盧國 (有力候補: 肥前国松浦郡、まつら)のケースでは、日本語の3音節が中国語では2音節に短縮されており、音節の省略があることが分かります。つまり中国語では3音節以上の単語は発音しにくく使用を避けたいという動機があり、中国語表記の文字数 $${\leq }$$ 倭人語での音節数 となっているはずです。

では国名から省略の有無をどのように見つければよいでしょうか。4. 末盧國の場合では、「末」の上古音[*mat]の音節末子音[t]が省略された/tu/の音節を表し、後ろに母音を補完して読めばよいように思えます。このような方法は二合仮名といって万葉仮名や日本国内の地名にはしばしば用いられました[安本2003][長田2010c1]。ここから演繹すると、中国語の2重母音の間に子音を補完する(例えば[mia] <- / mina /)、2重子音の間に母音を補完する(例えば[pra] <- / para /)、などのパターンも考えられます。しかしながら、上古音では音節末子音や2重子音は多用されたこと、上古音及び中古音を通して2重母音が日本語より多いことから、多くの場合これらは誤報であり、後付けで中国語表記に省略音節の痕跡があることが分かるケースが多そうです。さらに魏志倭人伝ではありませんが[Bentley2008]の例では「菩薩」上古音 [*bo sat] <- サンスクリット語/bodhisattva/というのがあり、特に漢字に痕跡のようなものが無くても/dhi/や/tva/の音節が省略されていることが分かります。よって本調査では音節末子音等の情報は参考にするものの、基本的には有力な地名が見つからなければ音節を補完してみる(地名を歯抜け検索する)ことにしました。

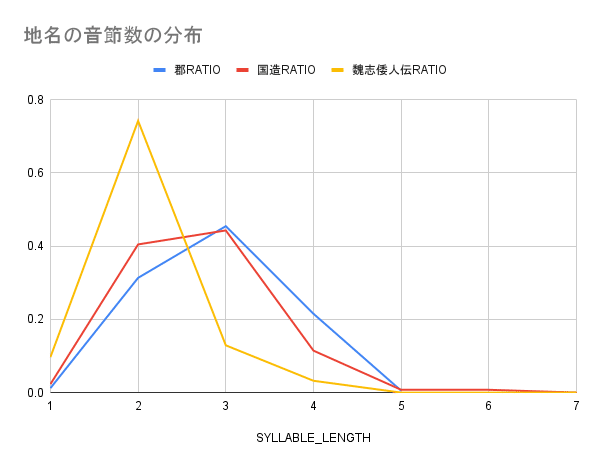

次に音節省略の頻度や量はどのぐらいでしょうか。こちらは地名の音節数の分布を魏志倭人伝の国名と日本の古代の地名(郡名、国造名)で比較したものです。魏志倭人伝の国名は相対的に2音節のケースがかなり多いことが分かります。この差は中国語に音訳する際の音節の省略が主たる原因であるとみています。大雑把な見積もりでは魏志倭人伝の2文字の国名の4-5割ぐらいは省略前は3音節だったと考えています。同様に3文字の地名の一部は4音節だったと考えられます。

次に2音節以上省略される可能性ですが、未確定のパラメーターも多くはっきりしません。まず2文字←4音節のケースを検討しますと、4音節の国名数の期待値が4-6国程度、魏志倭人伝に3文字の国名も少数ながら存在することから2文字←4音節の省略は一部(2か国前後)にとどまるとみられますが、日本の地名が時代と共に少しずつ長くなっている可能性もあり、より少ないかもしれません。これ以外のケースについては、5音節以上の日本の地名が少ないこと、中国語で2文字まで短縮されれば十分であることを考えると、無視できるレベルだと考えています。

次に省略の位置の傾向を検討します。2. 對馬國と4. 末盧國 のケースから語中の音節が省略されることが多そうです。先の[Bentley2008]の仏教用語の例では最終音節の母音が省略される傾向があるとしています。統計的な調査はできていませんが、これらの例を考えると省略が起きやすい順序は$${\text{語中} > \text{語尾} > \text{語頭}}$$の順だと考えています。念のため、語頭に母音音節(ア行)がある地名の割合を調べると、魏志倭人伝20%(中古音、1文字の地名を除くと22%)、郡名27%、国造名29%となりやや少ないが有意な差はありません。母音音節は上代日本語では語頭にしか現れないことが分かっているので、この割合が大きく下がっていれば語頭での省略が多いことになりますが、この結果からは語頭での省略が発生しているとは(していないとも)いえません。

また、3音節の地名の場合、3音節の単語が地名である場合に加えて、2音節の単語に1音節の単語を結合するケースが多いと思われます(例: やま+だ、やま+の、やま+と、…)。この場合、語尾の省略をすると紛らわしい地名が多くできるため(例: やま〇)、外交や貿易など実用的には不都合です。1音節語と2音節語の順番の時も同様で、この観点からも省略の発生する位置は語中が多くなりそうだと考えられます。

濁音

日琉祖語において、濁音は濁音のない語彙から鼻音と無声音の2種類の子音が接触する際の連声濁という現象で発生するとされます。

例: 矢の倉 *ja-nə-kura > *jankura > *jagura (櫓)

この現象の結果として、上代日本語においては「語頭には原則として濁音が現れない」という法則がありました。前述([倭人語は何語か]節参照)のように、魏志倭人伝の音訳部分についてもこの法則はおおむね成り立つとされましたが[森1995]、少数ながら語頭で中国語の全濁音(有声音の子音[g,d,b,z]などを持つ)字が使われていることが分かっています。中古音で読むと国名以外も含めれば「投馬國、壹與、兕馬觚、華奴蘇奴國」がそれにあたります(ただし華は全濁でない発音もあります)。これに関して以下の解釈があります。

それらは倭人語の濁音を表すが語頭の音節が省略されている。

倭人語の清音・濁音の種別には関係なく全濁の漢字が使われている。

邪馬臺國は「やまと」と読む説があるので臺は清音に対応する。[森1995]

本調査でも3世紀ごろには濁音が使用されていたと考えています。1,2については前節での議論のとおり、語頭では省略が起きにくいと考えると、現段階では漢字が全濁でも濁音だときめつけないほうがよく、2の立場です。さらに本調査固有の事情として、中古音(魏晋)の音節頭子音が正確には分かっていないという問題もあります。特に上古音から中古音への変化の過程で無声音 > 有声音 (あるいはその逆) と変化するものがあり、それが後漢-魏晋-南北朝のどのタイミングで起きたのかを特定するのは難しいです。

例: 邪 (2番目の発音) 上古音(先秦) [sgjiag] > 中古音(隋唐) [zi̯a]

一方で清音・濁音の判別に役立ちそうなパターンもあります。

前音節末尾の鼻音[m,n,ŋ]など + 音節頭子音(特に[g,d,b,z]) -> 濁音

上代日本語の濁音b, d, zの音価が前鼻音*[ᵐb], *[ⁿd], *[ⁿz]とみられるとのこと[Miyake2003]

音節頭子音が鼻音[ŋ] -> 濁音(ガ行)

いわゆる鼻濁音。

上代日本語の濁音gの音価が鼻音[ŋg]とみられるとのこと[Miyake2003]。

音節頭子音が[h, x](曉声母) -> 清音(カ行)

前述の[子音[h]の扱い]節を参照。

前音節末尾の無声音[k,s,t,p] + 音節頭の無声音[k,s,t,p] -> 清音

無声音を強調する役割があると思われる(現代朝鮮語の濃音からの類推)。

ただし上古音では音節末尾子音(入声など)の種類が多く頻度も高いため、誤報が多く本調査では参考程度にとどめる。

特に万葉仮名では [-k] + [k-] や [-s]+[s-]などを連合仮名と呼んでいる[大竹2013][長田2010c1]が、その目的は開音節の日本語の表現に不要な音節末子音の解消(無視)のためとされ、清音・濁音とは関係がない。

本調査では上記のパターンを手掛かりに清音・濁音を判断する一方、特に何もなければ両方のケースを検討します。これはこの節で議論したように全濁だからといって濁音でないケースがあること、[子音[h]の扱い]節で議論したように15. 好古都國では子音[k]が濁音の可能性があることから、全清の漢字で濁音というケースも警戒してのことです。

複数候補地からの選択

各国名について、上古音・中古音のケース、清音・濁音のケース、複雑な母音のマッピングなどを考慮しますと、対応する倭人語の読み方は複数ケース出てきます。さらに日本国内には同名の地名が複数あるケースがあります。これらから有力な地名を選択する方法について検討します。

大半を占めるブロックCの国々に関して本文中には利用できる情報がほとんどないため、外部から何らかの基準を持ち込む必要があります。既存研究ではこの点について明確な方針を持っているものはあまりないように思います。多くの研究では複数候補が併記されています。例としては以下のものが考えられます。

邪馬台国九州説に立つ場合は九州周辺の地名から、邪馬台国畿内説に立つ場合は畿内周辺(本州中心)の地名から選ぶ [安本2003]。

古代史において重要そうな地名から選ぶ [内藤1910]。

神社や氏族の所在地・名称、神人名から選ぶ [山田1922]。

国名の出現順が地域ブロックごとにまとまっているとみてその中から選ぶ[鬼塚2021]。

本調査では、特定の地域に限定するという強い制限を設けることなく、地理的かつ歴史的な条件を取り入れるということを目的に、一つの国名について発音がマッチする地名が複数ある場合、以下のような観点で優先順位をつけることとします。

大地名(おおむね郡以上)を優先する。

これは既に有力候補が知られる2. 對馬國、3. 一支國、4. 末盧國、5. 伊都國、6. 奴國がいずれも律令制の郡かそれ数個分の広さを持つことからの類推です。

古代豪族名(国造、県主など)とマッチするものを優先する。

これらは古墳時代の地名に基づくと思われるので、より3世紀ごろの地名に近いことが期待されます。

狗奴国を除く国(つまり女王に属する国)については、(狗奴国を除く)他の国の近くにある候補を優先する。

これは、狗奴国を除く国々は女王に属し連合を作っていたことを反映したものです。国防や交易の上で、飛び地のように離れていると維持が難しいであろうと考えたからです。

一方、距離や方角の記述は現状様々な解釈があるため、相対的に遠い・近いという程度には参考にするが、基本的には使用しません。先に上記の方法で国々の場所を推定したのち、魏志倭人伝中の距離や方角の記述と整合性のある解釈が可能かを考察します。また古代遺跡の有無など考古学の面も考慮していません。

音訳は誰のためか

そもそも論ではありますが、既存研究ごとにアプローチが大きく変わる一つの要因に魏志倭人伝の音訳の目的や対象をどう仮定するかというのがあります。

倭人読者向け。つまり当時倭人の一部には漢字を使用して倭人語を読み書きするスキルがあり、倭人語の発音と漢字の対応関係にコミュニティで共有された一定のルールがあったと仮定する。中国側へはこの倭人向けの漢字表記が伝わったとする。

こちらの立場に立つと、アプローチとしてはその倭人語の発音と漢字の対応ルール(いわゆる訓)を推定することが鍵となります。これは後の万葉仮名の原型のようなもので、日本語における漢字の利用のルーツを探るという側面もあります。よって当時の中国語・倭人語の発音の理解に加えて、倭人語の漢字表記の用例をあつめることが手段となります。残念ながら魏志倭人伝の他には同時代の文献はないので古墳時代の金石文や上代文献での用例がメインとなります。

あまり明記されていませんが私の理解では[長田2010c1][安本2003]はこの立場であろうと思います。

中国人読者向け。音訳は中国側の外交や行政などのために行われたもので、中国語の発音に基づき一過性で行われると仮定する。

こちらの立場に立つと、中古音と上古音が混在していることから、複数の時代の複数人が音訳を行っており、全体として一貫した倭人語の発音と漢字の対応ルールは期待できないことになります。一方、読者は倭人語の発音のリテラシーが無いという前提で書かれるので中国語の発音を忠実になぞれば(発音可能な範囲で)倭人語の発音の特徴は再現できると期待されます。また中国語における外来語の導入時(仏典など)の習慣や傾向は参考になる可能性があります。

私の理解では[森1995]をはじめ[すきえんてぃあ2021]がこちらの立場だと思います。

本調査では2. 中国人向けの音訳であるという立場をとっております。これは魏志倭人伝の音訳部分では次清音(有気音)が使われないことなどから多くの語は中国語の原音に基づいて音訳を行ったと思われること[森1995]、さらに前述の音節の省略の傾向や濁音の前の鼻音を表現したとみられるパターンなど、倭人語話者には不要な、中国語ネイティブ読者向けの配慮が見られるからです。よって全体で一貫した倭人語の発音と漢字表記の対応ルールを仮定せず、個別に最もよく似た発音に対応させます。万葉仮名などの読み方のルールを逸脱しても良いこととします。

手法

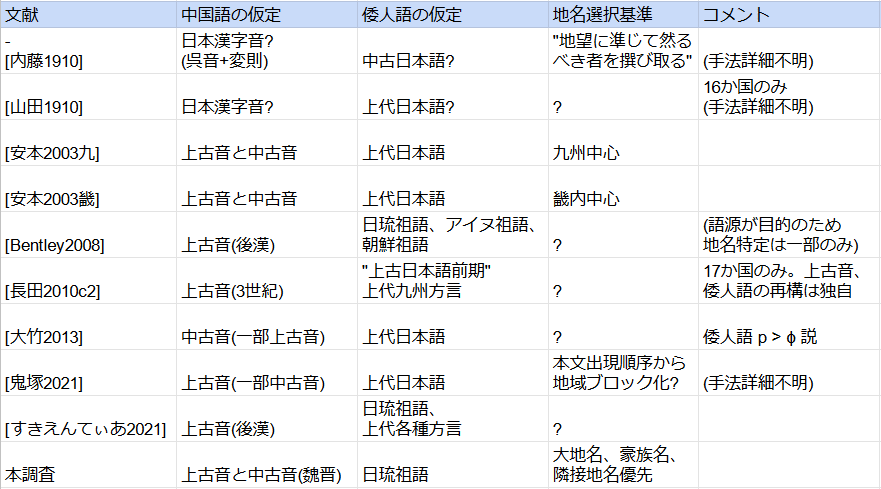

既存研究のアプローチをまとめた表を[付録]に記載しました。本調査の詳細は別ページ[後編]に記載しました。ここでは概要を示します。

言語の仮定

倭人語: 日琉祖語

母音: 6母音説( / *i, *u, *e, *ə, *o, *a / )を採用します。2重母音( / *ai, *əi, *ui, *oi, *au, *ua, *uə, *ia, *iə / )を考慮します。

子音: / *k, *s, *t, *p /とその濁音 / *g, *z, *d, *b /、その他 / *n, *m, *j, *r, *w / とします。

中国語: 上古音と中古音の混在

上古音: 今回は先秦時代の発音で代用します (本来は後漢期の発音のはずです)。

中古音: 魏晋期の発音を使用します。

声調: 使用しません。同じ音で声調が異なる漢字がほとんど出現せず、日本語アクセントをかき分けた形跡がないとされます[森1995]。

日本の地名の言語: 上代日本語

平安初期の古代地名データベースである和名抄や国造本紀に収録の地名はおおむね上代までの地名を保存しており、その漢字表記に上代特殊仮名遣いの甲乙種別をとどめると期待します。

母音: / *a, *i1, *i2, *u, *e1, *e2, *o1, *o2 /

(ア列, イ1列, イ2列, ウ列, エ1列, エ2列, オ1列, オ2列)ただし一部の音では甲乙(1,2)の種別は消滅していた。

日琉祖語の母音と上代特殊仮名遣いの関係は以下の通りです[日琉祖語 - Wikipedia][Pellard2008]。

主に語尾以外での中母音上昇(Mid Vowel Raising, MVR)。

語尾以外で / *e > *i1 /、/ *o > *u /

語尾で / *e > *e1 /、 / *o > *o1 /

2重母音の単純化。

/ *ui, *oi, *əi > i2 /

/ *ia, iə > e1 /

/ *ai, *əi > e2 /

/ *ua, *uə > o1 /

変化なし。

/ *a > *a /、 / *u > *u /、 / *ə > *o2 /

手順

中国語の発音を特定する。

上古音と中古音の両方で発音を調べます。

[丁邦新1975] の中古音(魏晋)の再構では、韻母(介音+韻)のみ判明しており、データ件数は中古音(隋唐)の辞書の1/5程度にとどまっています。声母(音節頭子音)は上古音(先秦)と中古音(隋唐)の子音を見比べるなどして補完して使用します。

日琉祖語の発音へ変換する。

上古音と中古音の両方について実行します。

音節頭子音はそのまま最もよく似た日琉祖語の子音に対応させます。濁音・清音の区別が明確な場合にはマークを付けます。

中国語の母音(しばしば2重、3重母音)から母音の組み合わせパターンを列挙し、日琉祖語の母音、2重母音に対応させます(例: [uai] -> / *u, *a, *i, *ua, *ui, *ai /)。ただし適当なヒューリスティックスを用いてパターン数は減らします。

音節末子音はマークを付けた上で基本的には無視します。

上代日本語に変換する。

上古音と中古音のそれぞれで、得られた全母音パターンに対して前節でまとめた日琉祖語の母音と上代特殊仮名遣いの関係を使って変換を行います。

候補地名の検索

上古音と中古音のそれぞれで、全母音パターンを組み合わせて候補地名の発音を列挙し、古代地名データベースを検索します。

この際、音韻結合法則を満たさないパターンについてはあらかじめ除外します。ただし同一結合単位でない地名もありうるため完全には除外しません。

古代地名データベースで上代特殊仮名遣いの甲乙が不明な場合、漢字(万葉仮名)表記や使われている語彙をもとに甲乙を判定します。

濁音・清音の区別が明確な場合を除き、濁音のケースも検索します。

うまく地名が見つからないときは、音節を補完します。正規表現などを用いて主に語頭以外の場所で歯抜け検索を行います。補完する文字数は最大で1とします。

候補の優先順位付け

一つの国名につき、複数の地名がマッチする場合は以下の基準で優先度をつけます。

大地名(おおむね郡以上)を優先する。

古代豪族名(国造、県主など)とマッチするものを優先する。

狗奴国を除く国については、(狗奴国を除く)他の国の近くにある候補を優先する。

利用データベース

中国語発音辞書: 漢字古今音資料庫 :: 小學堂

https://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/奈良文化財研究所 古代地名検索システム

倭名類聚抄(和名抄)を中心に木簡や風土記などに記載の古代地名をふりがな付きで収録しています。異表記、改定情報もあります。

歴史地名データ | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構

本研究で利用した歴史地名辞書データは、人間文化研究機構およびH-GIS研究会の研究成果である。

大日本地名辞書(吉田東伍, 1900)、延喜式神名帳(927)、などを収録。

正規表現など凝った検索をする場合に便利です。必ずしも古代地名とは限らないので別途フィルターする必要があります。

国造 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%80%A0#%E4%B8%80%E8%A6%A7

主に先代旧事本紀 第10巻「国造本紀」に依っています。

県主の一覧 - Wikipedia

Oxford NINJAL Corpus of Old Japanese (ONCOJ)

上代特殊仮名遣いの甲乙判別用。

上代特殊仮名遣 - Wikipedia

結果

個別の国についての発音の検討、候補の選択、理由などについては[後編]に記載しております。ここでは要約を示します。

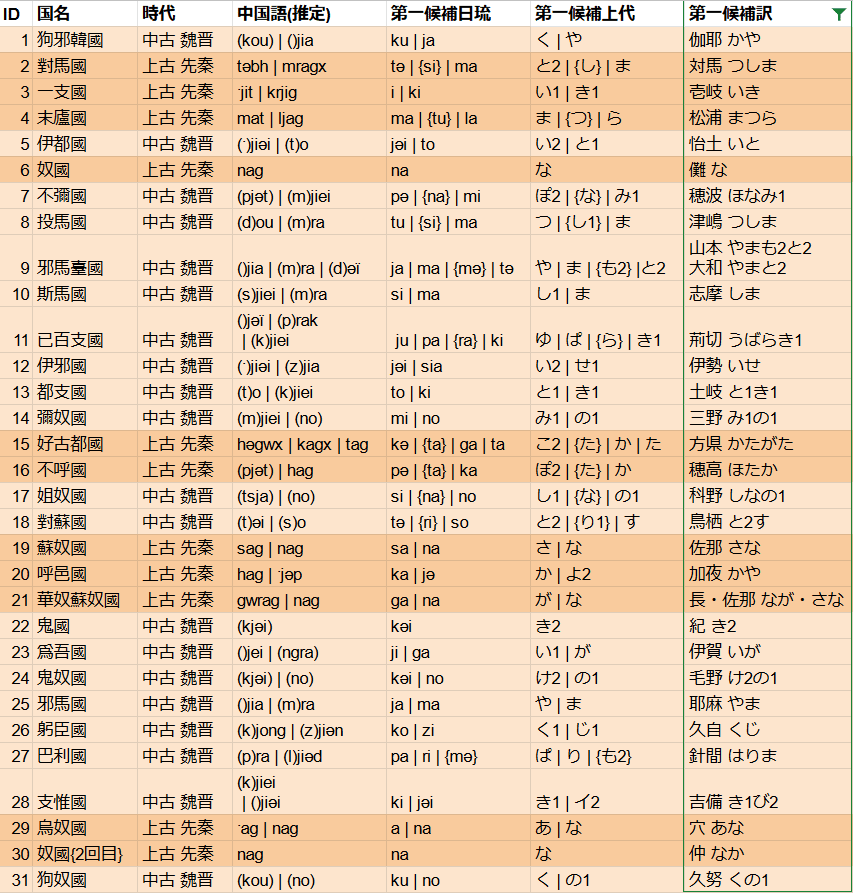

データ

表[発音検討結果 (第1候補のみ)]は各国名の発音と第一候補をのせております。このブログでは表が描けないため画像となっています。表の元データは上記リンク先にGoogle Spreadsheetで公開しております。

推定結果(第一候補)の一覧: ”既存有力"の国は今回の調査では特に調べていない。既存説をそのまま採用している。"推定"が今回の結果。(*) 華奴<->奴華の語順間違いを仮定。

$$

\begin{matrix}

ブ & \text{ID} & 国名 & 推定 & 古代名称 \\ \hline

\text{A} & 1 & 狗邪韓國 & 既存有力 & 伽耶・加羅・金官国 \\

\text{A} & 2 & 對馬國 & 既存有力 & 対馬県主・対馬国 \\

\text{A} & 3 & 一支國 & 既存有力 & 壱岐県主・壱岐国造 \\

\text{A} & 4 & 末盧國 & 既存有力 & 松浦県主・肥前国松浦郡 \\

\text{A} & 5 & 伊都國 & 既存有力 & 伊都県主・筑前国怡土郡 \\

\text{A} & 6 & 奴國 & 既存有力 & 儺県主・筑前国那珂郡 \\

\text{A} & 7 & 不彌國 & 推定 & 筑前国穂波郡 \\

\text{B} & 8 & 投馬國 & 推定 & 尾張国海部郡津嶋 \\

\text{B} & 9 & 邪馬臺國 & 既存有力 & 畿内説と九州説 \\

\text{C} & 10 & 斯馬國 & 推定 & 島津国造・志摩国 \\

\text{C} & 11 & 已百支國 & 推定 & 摂津国島下郡の荊切の里 \\

\text{C} & 12 & 伊邪國 & 推定 & 伊勢国造 \\

\text{C} & 13 & 都支國 & 推定 & 刀支県主・美濃国土岐郡 \\

\text{C} & 14 & 彌奴國 & 推定 & 美濃県主・三野前国造 \\

\text{C} & 15 & 好古都國 & 推定 & 美濃国方県郡 \\

\text{C} & 16 & 不呼國 & 推定 & 信濃国安曇郡の穂高神社 \\

\text{C} & 17 & 姐奴國 & 推定 & 科野国造 \\

\text{C} & 18 & 對蘇國 & 推定 & 肥前国養父郡鳥栖郷 \\

\text{C} & 19 & 蘇奴國 & 推定 & 佐那県造 \\

\text{C} & 20 & 呼邑國 &推定 & 加夜国造・備中国賀陽郡 \\

\text{C} & 21 & 華奴蘇奴國 & 推定 & 長国造(*)・佐那県 \\

\text{C} & 22 & 鬼國 & 推定 & 紀国造 \\

\text{C} & 23 & 爲吾國 & 推定 & 伊賀国造 \\

\text{C} & 24 & 鬼奴國 & 推定 & 毛野国 \\

\text{C} & 25 & 邪馬國 & 推定 & 陸奥国耶麻郡 \\

\text{C} & 26 & 躬臣國 & 推定 & 久自国造・常陸国久慈郡 \\

\text{C} & 27 & 巴利國 & 推定 & 針間国造・播磨国 \\

\text{C} & 28 & 支惟國 & 推定 & 吉備国 \\

\text{C} & 29 & 烏奴國 & 推定 & 吉備穴国造・備後国安那郡 \\

\text{C} & 30 & 奴國[2回目] & 推定 & 仲国造・常陸国那賀郡 \\

\text{D} & 31 & 狗奴國 & 推定 & 久努国造 \\

\end{matrix}

$$

第2候補以下を含め、国名と現在・古代の地名をGoogle Mapにプロットしたものを以下に示します。拡大・縮小などしてご覧ください。ピンをクリックすると詳細が表示されます。(元データは上記のGoogle Spreadsheetの「候補」タブにあります。)

[付録]に推定した地名に関連した件数サマリーを記載しております。ここまでのところ、おおむね設定した仮定(上古音と中古音の混在、日琉祖語の2重母音など)が効果的に使用されております。

注意

原文書き間違いを仮定した国

21. 華奴蘇奴國 (推定: 長国造・佐那県、華奴<->奴華の語順間違いか)

発音のマッチングがやや強引である国

1. 狗邪韓國 (有力候補: 伽耶・加羅・金官国)、15. 好古都國 (推定: 美濃国方県郡)、20. 呼邑國 (推定: 加夜国造・備中国賀陽郡)、28. 支惟國 (推定: 吉備国)、

古代地名であると確認が取れてない国

11. 已百支國(推定: 摂津国島下郡の荊切の里)、16. 不呼國(推定: 信濃国安曇郡の穂高神社)、21. 華奴蘇奴國(推定: 長国造・佐那県)

既存説と一致しない国

8. 投馬國(推定: 尾張国海部郡津嶋)、11. 已百支國(推定: 摂津国島下郡の荊切の里)、12. 伊邪國(推定: 伊勢国造)、16. 不呼國(推定: 信濃国安曇郡の穂高神社)、20. 呼邑國(推定: 備中国賀陽郡)、21. 華奴蘇奴國(推定: 長国造・佐那県)、25. 邪馬國(推定: 陸奥国耶麻郡)、26. 躬臣國(推定: 常陸国久慈郡)、30. 奴國[2回目](推定: 常陸国那賀郡)

地理的な分布の特徴

女王に属する国の位置はおおよそ3グループに分かれています。間の瀬戸内海西部と岐阜県東部・長野県南部は平野部があり恐らく別の国があったのではないかと思います。

北部九州

ブロックAの6か国と18. 對蘇國(推定: 肥前国養父郡鳥栖郷)と9. 邪馬臺國(九州説)から成ります。

瀬戸内海東部・伊勢湾

ブロックCの大半と8. 投馬國(推定: 尾張国海部郡津嶋)、9. 邪馬臺國(畿内説)から成ります。

東山道沿い(長野以東)

ブロックCの16. 不呼國(推定: 信濃国安曇郡の穂高神社)、17. 姐奴國(信濃国)、24. 鬼奴國(推定: 毛野国)、25. 邪馬國(推定: 陸奥国耶麻郡)、26. 躬臣國(推定: 常陸国久慈郡)、30. 奴國[2回目](常陸国那賀郡)から成ります。

24. 鬼奴國(推定: 毛野国)とその後の間があいているように見えますが、毛野国の範囲が仮に古墳時代と同じとしますと群馬県と栃木県の大部分という広い範囲だったので、実際には国境を接しているのではないかと思います。

地名の発音の分布との関連をまとめます。[「〇奴國」多すぎ問題2][子音[h]の扱い]の節で議論したように、特定の音を含む地名の分布は地域による偏りがあり、よって魏志倭人伝の国々も地理的に偏って分布しているだろうと予想していました。今のところ矛盾は見られません。

ハを含む地名の分布

魏志倭人伝にはハ(上代以前は/pa/)と読めそうな漢字は少なく、一方古代地名では畿内、山陽道、西海道のエリアが特に少ないです。今回の調査で得られた国々の位置は山陽道、西海道のエリアに多くあります。

ナ行を語尾にもつ地名の分布

魏志倭人伝には「〇奴國」のパターンが異常に多く、一方古代地名では南九州や東北にはナ行を語尾に持つ地名はほとんどなく、東山道(東北除く)や山陰道でやや高めでした。今回の調査で得られた国々の位置は、南九州や東北にはなく、東山道(東北除く)に多く見つかりました。

考察

日琉祖語の6母音説の検証可能性

前述の通り、本調査では日琉祖語の6母音説[Pellard2008]を採用していますが、7母音説[Frellesvig2004]というのもあります。両者の違いが顕著なケースとして2重母音の上代特殊仮名遣いとの対応関係があります[日琉祖語 - Wikipedia]。

6母音説 (1:2対応)

/ *əi / > イ2列

/ *əi / > エ2列

7母音説 (1:1対応)

/ *ɨi / > イ2列

/ *əi / > エ2列

それで今回見つかった推定地名で以下のようなケースがありました。

22. 鬼國 中古(魏晋) [(kjəi)] -> / *kəi / > 紀国 (き2)

24. 鬼奴國 中古(魏晋) [(kjəi) | (no)] -> / *kəi | *no / > 毛野国 (け2の1)

この地名の推定が正しいかどうかは今後の検証が必要であるものの、仮に正しいとすると、これは6母音説が成立しているケースになっています。よって日琉祖語の母音の構成を検証する一つの材料になるのではないかと思います。

もっとも、6母音説の/ *əi /の変化が一意でないのは問題で、イ2列になるかエ2列になるかを決める条件が何であるかを次に解明する必要があります。先行する子音の高調音性(acute)・低調音性(grave)の対立に左右されるという説[ホイットマン2016]がありますが、今回は先行する子音が/ *k /で同じであるため、別の条件が存在する可能性があります。これらは今後の課題です。

出てこない地名

国々が存在しない地域の特徴です。個別の推定地名は異なりますが、女王に属する国々の分布に強い地域的偏りがあり、空白地帯は狗奴國の勢力圏だろうという指摘はあります[鬼塚2021]。

東海道(三河以東)

不仲とされる31. 狗奴國のみ出ました。もしかすると狗奴國は東海道沿いに支配地域を広げているのかもしれません。

南九州以南、東北中部以北

歴史的には異なる文化・言語のグループがいたと考えられるので自然に思えます。

南海道(太平洋側)、山陰道、北陸道、"ギャップ領域" (瀬戸内海西部、岐阜県東部・長野県南部)

このエリアに国名が出てこないことは本調査結果が既存研究と最も異なるところです。日本神話などのイメージからすると何も出ないのは不思議な印象ですが、理由は分かりません。

畿内 (9. 邪馬臺國(畿内説)を除く)

河内、山城、宇治、葛城、磯城などの畿内の地名は見つかりませんでした。実際に畿内は関係ないかもしれませんが、周辺地域(伊勢、摂津、播磨、紀伊)には国が見つかっていることを考えるとここに何の影響もないのは不自然な感じがします。粒度が細かすぎるのか、あるいは"直轄領"のような扱いになっていて独立した国とみなされなかったのでしょうか。

その意味では25. 邪馬國は山背国であるべきかもしれません。

出現順序と場所の特徴

魏志倭人伝の本文中ではブロックCの21か国(10. 斯馬國 - 30. 奴國[2回目])が「次有〇〇國」というパターンで記載されていることから、これらの国々は本文中での出現順に一方向に並んでいるのではないかと考え、今回得られた国の推定位置と順番の関係を調べました。

図[国々の位置(経度)と出現順序の関係]は国の推定位置の経度を、本文中での出現順にプロットしたものです。国の分布は東西に長かったので主に経度を検討します。全体的には、一つの方向へ並んでいる傾向は認められませんでしたが、部分的には西から東(右肩上がり)へ並ぶ傾向が見られました。

まずブロックCのうち、10. 斯馬國 - 17. 姐奴國の8か国(ブロックC1とする)については、近畿・中部地方を中心に緩やかに西から東に並ぶ傾向があります。次に18. 對蘇國 - 26. 躬臣國の9か国(ブロックC2とする)については19. 蘇奴國を除くと明確に西から東に並んでおり、範囲はブロックC1を挟むようになっています。次に、27. 巴利國 - 29. 烏奴國の3か国(ブロックC3)については例外的に東から西と逆向きに並んでいます。最後に、30. 奴國[2回目]をブロックC4とします。

ブロックC3については逆順になっているなどかなり特異的であり、恐らくブロックCの国々のリストに後から付け足されたのではないかと思います。このように仮定するとそれ以降の順番は理解できます。つまりブロックC4の30. 奴國[2回目](推定: 常陸国那賀郡)は位置的にはブロックC2の26. 躬臣國(推定: 常陸国久慈郡)の直後にあるのが自然な順序で、おそらく最初はそこにあったのですが、ブロックC3を追加する際に奴國[2回目]は直後の本文「此女王境界所盡」(これが女王国の境界の尽きるところである)に続いているためリストの最後から動かすことができず、その直前にブロックC3を挿入したと解釈できます。

このような小ブロック内の一方向への並びが生じる理由は分かりませんが、これが意味があるとすると、例えばブロックC2内の18. 對蘇國(推定: 肥前国養父郡鳥栖郷)は土佐国、、19. 蘇奴國(推定: 伊勢国佐那県造)は讃岐国のほうが自然であるという見方もでき、今後の検討課題です。現状では、発音的に遠くなってしまう問題は残ります。

既存研究においては、同じ魏志の三韓の地名では順序と位置に関連がないため、倭の国々の位置と本文中の出現順序もに関連はないとする説があります[安本2003九]。一方で、[鬼塚2021]は地域ブロックごとに比定を行っており、詳細は不明であるものの部分的な並びがあるという点では共通しているのではないかと思います。

記述との整合性

本文中には国々の位置に関する情報がわずかながら記述されています。ここでは、今回の発音から得られた国々の推定位置に整合するように、本文中の国々の位置に関する記述を解釈できるか (解釈を曲げられるか) を検討します。

※本文中の国々の位置に関する記述から国々の位置が分かったということではありません。

※以下では地図上で測った距離を使用していますが、海路の経路のとり方は適当なので10-20%ぐらいは誤差があるものと思います。ただし相対的な比較しかしていないので、同じような方針で経路をとる限りは議論には影響を与えないものと考えています。

31. 狗奴國の場所について。本調査では31. 狗奴國を静岡県袋井市久野(古代名称: 久努国造)と推定しています。同じ結果は発音ベース手法では既に[すきえんてぃあ2021]で指摘されております。また考古学でも前方後方墳や土器様式の分布などの観点から東海地方だとの指摘がありますが。その中心は濃尾平野と考えていてやや場所は異なります[赤塚1996][白石1999][岸本2014]。同様に伊勢湾周辺とする説もありますが根拠は不明です[鬼塚2021]。

本文中の狗奴國の位置に関する記述はブロックCの国々(遠くてよくわからない国々)に続けて以下のように書かれています。

「其南有狗奴國」

(その南に狗奴国があり)

「その」はブロックCの国々か、その最後である30. 奴國[2回目]を指すと解釈しますと、狗奴國は東海道沿いにあり他の女王に属する国々は東山道沿いにありますから、確かに南にあると言っていいと思います。

また後漢書には以下の記述があります。

「自女王國東度海千餘里,至拘奴國,雖皆倭種,而不屬女王。」

(女王国から東、海を渡ること千余里、拘奴国に至る。みな倭種であるが、女王に属さない。)

拘奴國==狗奴國と解釈すると、起点の女王国を北部九州にとっても畿内にとっても、10. 斯馬國(志摩国と推定)にとっても、東の方角にあたります。古代の東海道では伊勢湾を船で横断することが多かったそうですから[東海道 - Wikipedia]、「海を渡る」についても整合しています。

距離の千里余りというのははっきりしません。帯方郡から4. 末盧國までの海路の距離(七千余里+千余里+千余里+千余里)を地図上で測ってその平均値を使うと千余里==約90kmとなります。

海を渡った区間の候補としてはこれらが考えられます。

9. 邪馬臺國(九州) - 31. 狗奴國: 910km (うち陸路: 40km)

9. 邪馬臺國(畿内) - 31. 狗奴國: 210km (うち陸路: 100km)

10. 斯馬國(志摩国と推定) - 31. 狗奴國: 110km

鳥羽 - 伊良湖(渥美半島): 20km

しいて言えば「10. 斯馬國(志摩国と推定) - 31. 狗奴國(静岡県袋井市久野と推定)」が最も千里余りに近いです。つまり女王に属する国で一番狗奴国に近い場所からの海路の距離を言っているように見えます。

なお、距離の単位「里」の解釈には諸説あります。公式の中国の1里(400-500m)や、その1/10を採用するとどの区間にもあいません。日本書紀の崇神天皇の章には任那-筑紫間(約200km)が「二千餘里」とありますので[日本書紀][井上2003a]、千餘里=100kmとなり、上記の見積もりとほぼ同じとなっています。

なお後漢書と違い魏志倭人伝では似た記述はあるものの狗奴国だとは明示されておりません。

ということで、今回得られた国々の配置であれば、距離については微妙な解釈が必要ですが、方角に関しては魏志倭人伝の「南」という記述と、後漢書東夷伝の「東」という記述が両立しうることが分かりました。

30. 奴国[2回目]の場所について: 本調査では現在地: 茨城県ひたちなか市 (古代名称: 仲国造・常陸国那賀郡)と推定しています。

「次有奴國。 此女王境界所盡。」

(次に奴国がある。これが女王国の境界の尽きるところである。)

今回の結果では女王に属する国々の分布の東の端に位置し、境界の尽きるところと言ってよいと思います。

「6. 奴國」が後の筑前国那珂郡に対応することから、「なか」という地名を探しました。しかしながら仲国造・常陸国那賀郡のほうが元は「な」1文字であったかは確認できておらず、「な」が「なか」に変わるべきかどうかも確証はありません。他の「な〇」のパターンでは有力なのは「なす 下野国那須郡・那須国造」、「なが 阿波国那賀郡・長国造」があります。しかし「女王に属する国の境界」を考慮すると有力な地名は見つかっていません。

6. 奴國 (有力候補: 筑前国那珂郡)の重出であるという説もあります。後漢書東夷伝には建武中元二年(57年)の朝貢に関連し奴國は「倭國之極南界」と書いてあります。しかし魏志倭人伝にはこの記述はなく、文脈的にも(倭國ではなく)女王国の境界に関する説明であるので直接関係しないように思われます。

今回の結果では6. 奴國より南、東、西にも女王に属する国があるため、6. 奴國を境界と解釈するのは難しいです。よって今回は6. 奴國と30. 奴國[2回目]は別物と解釈するのが良いと思います。

8. 投馬國の場所について: 本調査では現在地: 愛知県津島市 (古代名称: 尾張国海部郡津嶋)と推定しています。

「南至投馬國、水行二十曰。…」

(南の投馬国にゆくには水行二十日。…)

「南至邪馬壹國、女王之所都、水行十日、陸行一月。…」

(南の邪馬壱(邪馬台)国にゆくには、女王が都するところで、水行十日・陸行一月。…)

この両国への道のりには起点が明記されていないことが問題なのですが、「自女王國以北」(後述)の部分の著者(陳寿か)は、「南至邪馬壹國」の起点を直前の投馬國だと認識している可能性が高いです。

しかし、仮に両国とも帯方郡を起点だと仮定しますと、以下のような解釈は可能です (帯方郡はソウル付近としていますが違う場所であっても船に乗る位置はインチョン付近であまり変わらないのではないかと思います)。

方角「南」

帯方郡から見れば倭のほとんどの地域は南にあるので整合性があると言えなくはないです。より正確に言えば8. 投馬國(推定:愛知県津島市)は東南東になります。

距離「水行二十曰」

これは、二十日のうち最初の十日分は邪馬台国への最初の「水行十日」と共通で帯方郡から北部九州までの海路の距離と解釈すると、地図上では水行十日==約900km換算となります。一方北部九州から8. 投馬國(推定:愛知県津島市)の海路は瀬戸内海経由で約860km、四国の南経由で約900kmであり、どちらもおおよそ「水行十日」となります。合計で水行二十日分となり仮定は多いものの整合性はとれます。

ちなみに「水行十日」換算(900km程度)で北部九州から到着できる地点としては、伊勢湾付近のほか、富山湾付近、沖縄本島付近があります。

戸数と道のりが知れている範囲: 今回の結果では戸数と道のりが知られている8. 投馬國(推定:愛知県津島市)と、知られていないブロックCの国々は東西に大きく広がっていました。

自女王國以北、其戸數道里可得略載、…

(女王国から北は、その戸数や道里はほぼ記載できるが、…)

ここでは女王国を女王に属する国ではなく邪馬台国の意味で使っていているようです。

8. 投馬國(推定:愛知県津島市)は戸数と道のりが知られており、かつ邪馬台国(九州または畿内)に対して緯度的には北に当たりますから、この部分と矛盾はしませんが、東西方向に大きく離れている点が考慮されていないため解釈にはやや無理があります。

今回の結果では邪馬台国(九州または畿内)以北にも戸数や道のりが不明な国が複数見つかっており、また東西に細長く広がってしまっているため南北で分けること自体が難しいです。これらの国々は著者自身も位置を把握していなかったのですから、「女王國以北」かどうかで分類できるかどうか確信できる材料を持っていなかった可能性があると考え、いったんこの記述に対して整合性を求めることはあきらめます。

本手法の限界とバイアス

本調査では当時の言語および地名の候補からの選択方法にいくつかの仮定を設けております。これらの影響に言及しておきます。

倭人語として日琉祖語を採用する。

これは上代日本語(畿内)、上代東国方言、琉球諸語の祖先として導出されているもので、うち、上代日本語は後のヤマト政権の共通語となるわけですからこれらの勢力とはある程度の連続性や関連性が暗黙に仮定されています。つまりこの仮定は「邪馬台国は後にヤマト政権や狗奴国に滅ぼされてしまった」というようなストーリーとは相性が悪くこのような仮説の下での調査が不十分であることに留意する必要があります。

大地名、豪族名を優先する。

実際に大地名、豪族名にマッチしたケースは87.1%ありました。これらの名前の多くは平安初期-中期に編纂された和名抄や国造本紀に収録されており、魏志倭人伝の書かれた3世紀より後にヤマト政権による全国的な支配が確立してから使用されていた地名になります。大地名は支配者が変わったり滅ぼされたりすると別の名前に変わってしまうことがあります。大地名、豪族名にマッチする国名が多いということは、ヤマト政権下で滅ぼされなかった勢力の中から答えを探したということを意味します。つまりこのような選び方は上記の日琉祖語の採用と同様のバイアスがあります。

狗奴国を除く国(つまり女王に属する国)については、(狗奴国を除く)他の国の近くにある候補を優先する。

この基準は、孤立した国があると防衛や交易面で不利と考えたからですが、それが成り立つのは主に陸上交通の場合で、海上交通が主の場合には地理的な孤立はあまり問題ではないかもしれません。また魏志倭人伝に掲載された国々のリストがコンプリートである保証もなく、他に女王に属する国が存在する場合、見かけ上は国々が離れて見えるかもしれません。

この基準を設けたことで、事前の予想としては地理的に一塊の分布になると思っていましたが、結果はおおよそ3グループに分かれていました。この結果でも矛盾はないのですが、この基準が厳しすぎる制約を与えていないか今後検証が必要です。

結論

魏志倭人伝中のどこにあるか分からないとされる21か国と投馬國、狗奴國の場所を発音をもとに推定しました。手法は以下の通り:

言語上の仮定。(i)(ii)の組み合わせでの調査は初と思われる。

(i)倭人語として日琉祖語(6母音)、

(ii)中国語として上古音と中古音(魏晋)の混在、

(iii)地名は上代日本語。

複数の地名の候補がある場合に、大地名、豪族名、相互の地理的近さに基づいて優先度を決める。これを明確にしたのも初と思われる。

いくつかの発音の解釈があった漢字について日本の古代地名の統計との比較によって解釈を定める。

〇奴国: 国名の一部である。

子音[h]: カ行である。

音節の省略: 特に2文字の国名の4-5割に省略あり。省略量は1音節が最多。語頭の省略は少ない。発音から見分けることは難しい。

濁音: 漢字の全清・全濁とは直接対応せず、鼻音との連続などパターンを参考にする。

以下については強い根拠はないものの従来説の比較により解釈する。

子音[t͡s]: サ行である。

音訳の対象読者: 中国語話者。

結果として得られた国々の推定地名はおおむね上記の仮定に沿ったものが見つかっており、以下のような特徴があります。

地理的な分布の特徴

東西に長く3グループに分かれ"ギャップ領域"がある: 北部九州、瀬戸内海東部-伊勢湾、東山道(長野以東)

女王に属する国が全くない地方がある: 東海道(三河以東、狗奴國のみ出現)、南九州以南、東北中部以北、南海道(太平洋側)、山陰、北陸、畿内 (邪馬臺國(畿内説)を除く)

鬼國 (推定: 紀国)、 鬼奴國 (推定: 毛野国)のペアは、もし推定が正しければ日琉祖語の6母音説を支持する。

文中での出現順序と国々の位置には部分的な並びがあり、一部は資料への追加によるものとみられる。

記述との整合性

狗奴國の位置に関する魏志倭人伝の記述「南にある」と後漢書東夷伝の記述「東へ海を渡る」が両立する。

奴國[2回目]は本州の東端であり「女王国の境界」という記述に合っている。

投馬國については「南至投馬國…」「南至邪馬壹國…」の部分をどちらも帯方郡起点の放射距離と解釈すれば距離の整合性はある。方角は東南東で微妙。

「自女王國以北…」という記述に関しては、そもそも南北ではなく多くの国々が東西に広がっているため整合しない。

邪馬臺國については進捗ありません。

これらの結果は、本調査で使った仮定・手法の有効性に期待が持てるものです。一方、上古音(後漢)を上古音(先秦)で代用している点や中古音(魏晋)の欠損部分の補完は改良の余地があります。原文書き間違いを1か所仮定したこと、一部で古代地名と確認が取れてない地名があることについては困難ですがさらに文献や資料を集め検証していく必要があります。

今後の課題

前述の課題に加えて、発展的な課題として以下のものが考えられます。

魏志倭人伝以外の文献で国々の分布に関連がみつかれば今回の結果の補強材料となります。古事記・日本書紀に現れる地名との比較を行うことが考えられます。--> やってみました。地図上にプロットすると第10代崇神天皇期の遠征範囲と強い負の相関があります。また前方後方墳の分布とも比較してみます。

比較用の文献に乏しいので考古学の成果物として古墳時代前期の三角縁神獣鏡の最初期の配布範囲と比較してみたところ、おおむね重なっているという強い相関がありました。また初期ヤマト政権と思われる勢力の段階的な拡大過程が観察されます。

日琉祖語のモデル

日琉祖語の音価推定や、日琉祖語から上代日本語への音変化の法則性など、理論が多く蓄積されています。今回の国名からこれらが実証できるのか、興味深い点がたくさんあります。

上古音と中古音

事前に国名が上古音か中古音か判断できないのは難点であり、他の特徴と相関がないか調べることは有用と考えられます。また倭人の発音の表現能力にも偏りがあると思われ、その影響を検証する必要があります。国名が上古音か中古音かは、その国の中国語圏との交流の古さを表すものだと思いますので興味深いです。

付録

既存の発音ベース手法の比較

推定した地名に関連した件数サマリー

個別の結果、解釈の詳細は[後編]をご覧ください。ここでは概要のみ示します。

言語の仮定に関する結果

上古音と中古音

上古音: 11か国 (35.5%)

中古音: 16か国 (51.8%)

両方可: 4か国 (12.9%)

日琉祖語の2重母音を含む国

5. 伊都國 (有力候補: 筑前国怡土郡)、12. 伊邪國(推定: 伊勢国造)、22. 鬼國(推定: 紀国造)、24. 鬼奴國(推定: 毛野国)、28. 支惟國(推定: 吉備国)、

すべて中古音(魏晋)を採用している(ただし12. 伊邪國は両方ありうる)。このうち5. 伊都國を除き上代特殊仮名遣いの甲乙種別に影響している。

MVR (ルール=語尾以外で/*o/ > /u/, /*e/ > /i1/)

ルール通り(語尾): 5. 伊都國(有力候補: 筑前国怡土郡)、14. 彌奴國(推定: 美濃県主)、17. 姐奴國(推定: 信濃国)、24. 鬼奴國(推定: 毛野国)、

ルール通り(語尾以外): 26. 躬臣國(推定: 常陸国久慈郡)、31. 狗奴國(推定: 久努国造)

ルール通りではない: 13. 都支國(推定: 美濃国土岐郡)、18. 對蘇國(推定: 肥前国養父郡鳥栖郷)

ただし18. 對蘇國、31. 狗奴國はMVRではなく/*su/、/*ku/の代用音である可能性がある。

音節数

1音節: 3か国 (9.7%)

2音節: 16か国 (51.6%)

3音節: 9か国 (29.0%)

4音節: 3か国 (9.7%)

かなり国造名の長さの分布に近づいているが依然2音節が最多となっている点が異なる。

濁音 6か国(19.4%):

11. 已百支國(推定: 摂津国島下郡の荊切の里)、15. 好古都國(推定: 美濃国方県郡)、21. 華奴蘇奴國(推定: 長国造・佐那県)、23. 爲吾國(推定: 伊賀国造)、26. 躬臣國(推定: 常陸国久慈郡)、28. 支惟國(推定: 吉備国)

濁音を含む国造名の割合(22.7%)とほぼ同じである。ただし11. 已百支國、28. 支惟國など当時は濁音だったかは不明である。

候補の選択などに関する結果

大地名も豪族名も含まない国: 4か国 (12.9%)

8. 投馬國(推定: 尾張国海部郡津嶋)、11. 已百支國(推定: 摂津国島下郡の荊切の里)、16. 不呼國(推定: 信濃国安曇郡の穂高神社)、18. 對蘇國(推定: 肥前国養父郡鳥栖郷)、

参考文献

ABCDEF

[赤塚1996] 赤塚次郎 (1996). 「前方後方墳の定着--東海系文化の波及と葛藤」, 『考古学研究』第43 巻第2 号. pp.19-35

デジタル画像 (国会図書館利用登録が必要) https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/6057664

東海地方、特に伊勢湾沿岸地域の土器と墳墓の独自性と他地域への波及について、狗奴国とヤマト政権の緊張を背景として考察している。

[有坂1934] 有坂秀世「古代日本語に於ける音節結合の法則」国語と国文学, 11, 1, p.80-92(1934)

念頭に置いているのはウラルアルタイ語族の母音調和。

以下の解説も参照した。

釘貫 亨、第3章「古代日本語動詞の歴史的動向から推測される先史日本語」in 京都大学文学研究科(編)「日本語の起源と古代日本語」臨川書店 (2015)

[Baxter2014] William H. Baxter and Laurent Sagart. 2014. Old Chinese: a new reconstruction. New York: Oxford University Press.

[Bentley2008] John R. Bentley. "The Search for the Language of Yamatai". Japanese Language and Literature Vol. 42, No. 1 (Apr., 2008), p. 28, https://www.academia.edu/download/57575655/Bentley-JLLoffprint.pdf

[Frellesvig2004] Bjarke Frellesvig and John Whitman, The Vowels of Proto-Japanese. Japanese Language and Literature38 (2004) 281–299

日琉祖語7母音モデル。

GHIJKL

[常陸国風土記]

[肥前国風土記]

デジタル画像: 肥前国風土記 http://www.f.waseda.jp/hisaot/hizenhudoki.html

[茨木神社] 御由緒|茨木神社 https://ibarakijinja.or.jp/about/

[井上2003b] 井上光貞(訳)、笹山晴生(訳)。日本書紀(下)中央公論新社、2003

[井上2003a] 井上光貞(監訳)、川副武胤(訳)、佐伯有清(訳)。日本書紀(上)中央公論新社、2003

[石原1951] 石原道博(編訳)「新訂 魏志倭人伝・後漢書倭伝・宋書倭国伝・隋書倭国伝-中国正史日本伝(1)」岩波文庫 (1951)

[岸本2014] 岸本直文、倭における国家形成と古墳時代開始のプロセス 国立歴史民俗博物館研究報告-第185集、2014。 https://www.rekihaku.ac.jp/outline/publication/ronbun/ronbun8/pdf/185012.pdf

[古事記] 稗田阿禮、太安萬侶、古事記、712。

[近藤2010] 近藤喜博 『日本の鬼: 日本文化探求の視角』 講談社〈講談社学術文庫〉、2010年、205頁。ISBN 9784062920056。

[羅常培1958] 羅常培、周祖謨:《漢魏晉南北朝韻部演變研究》〈北京:科學出版社,1958年〉

原文未確認。こちらの電子辞書を利用した:

漢字古今音資料庫 :: 小學堂 https://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/

[李方桂1980] 李方桂:《上古音研究》〈北京:商務印書館,1980年〉

こちらの電子辞書を利用した:

漢字古今音資料庫 :: 小學堂 https://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/

MN

[松尾2014] 松尾光(訳)「現代語訳 魏志倭人伝」KADOKAWA (2014)

[Miyake2003] Marc Hideo Miyake (2003). Old Japanese: A Phonetic Reconstruction [上代日本語:音声的再構], Routledge.

上代の音価を万葉仮名の中古音の発音から再構している。特にサ行がtsかsか、濁音が前鼻音か、など。

[森1995] 森博達, 5章 "「倭人伝」の地名と人名", in 日本の古代1 倭人の登場 森 浩一(編), 1995。

1985年出版の書籍の文庫版。

以下に解説がある :: 邪馬台国の言語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%AA%E9%A6%AC%E5%8F%B0%E5%9B%BD%E3%81%AE%E8%A8%80%E8%AA%9E

[奈文研2018] 奈良文化財研究所 古代地名検索システム

倭名類聚抄(和名抄)を中心に木簡や風土記などに記載の古代地名をふりがな付きで収録しています。異表記、改定情報もあります。Web UIから前方一致、後方一致、部分一致で検索可能です。

[長田2010c1] 長田夏樹「『倭人伝』の訓み方」in 「新稿 邪馬台国の言語」 第1章、p.12-99。学生社 (2010)。

2010年改訂新版。第一版1979年。[大竹2013]から推測すると1960-1980年ごろの論文・研究成果をまとめたもの。残念ながら著者自身の参考文献を書いていない。

[長田2010c5] 長田夏樹「倭国後の成立を巡って」in 「新稿 邪馬台国の言語」 第5章、p.241-348。学生社 (2010)。

上代方言のサ行の議論など。一部1980年代以降の話を含む。

[中村2005] 中村雅之, 2005, 音韻学入門~中古音篇~ 『KOTONOHA単刊』古代文字資料館発行

富山大学-1998-人文学部音韻学入門-中古音篇-富山大学人文学部中国言語文化演習テキスト を収録したもの。

KOTONOHA単刊目録 http://www.for.aichi-pu.ac.jp/museum/setsumei/kotonoha-tankan-set.html

[内藤1910] 内藤虎次郎「卑弥呼考」芸文1-2,3,4、(1910)

[石原1951]の解説を参照した。

デジタル画像は国会図書館の利用登録が必要。

デジタル画像 芸文1-2, p59~73 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I3547506-00 魏志倭人伝の全体的解説。文献の引用関係(後漢書、魏略、日本書紀など)と字の校正、日本書紀引用中の卑弥呼=神功皇后解釈。

デジタル画像 芸文1-3, p87~102 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I3547507-00 国名比定のレビューと自説。

デジタル画像 芸文1-4, p45~67 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I3547508-00 官位名、人名。

[日本書紀] 日本書紀、720。

:: 日本書紀、全文検索 http://www.seisaku.bz/shoki_index.html

[人間文化研2018] 人間文化研究機構, H-GIS研究会 (2018) 「歴史地名データ | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構」

本研究で利用した歴史地名辞書データは、人間文化研究機構およびH-GIS研究会の研究成果である。

大日本地名辞書(吉田東伍, 1900)、延喜式神名帳(927)、などを収録。

テーブル型式のCSV形式のファイルです。地名とふりがな、座標、上下区分などを収録しています。

[西田2002] 西田素康、湯浅安夫、佐那河内村の伝説 阿波学会紀要 第48号(pp.155-158) 2002.3 https://library.bunmori.tokushima.jp/digital/webkiyou/48/155-158.pdf

OPQR

[小倉1998] 小倉 肇 (1998) 「サ行子音の歴史 」 国語学 (195), 71-58, 1998-12 国語学会

サ行音価ts条件異音節

[ONCOJ] Oxford NINJAL Corpus of Old Japanese (ONCOJ) https://oncoj.ninjal.ac.jp/?lang=ja

[鬼塚2021] 鬼塚健太郎「#魏志倭人伝 #完全解読 その1 国名比定」(2021) https://www.awexion.jp/cgi-bin/a.cgi/.P1880000000000004188000000000000F/Cover/Index

[大⽵2013] 大⽵昌⺒「魏志倭人伝」の漢字音写からみた3世紀日本語のハ行子音の音価, internal seminar in Kyoto Univ. (2013) https://www.academia.edu/27524411/The_phonetic_value_of_the_consonant_p_in_third_century_Japanese_An_approach_using_Chinese_transcriptions_in_the_Gi%C5%A1i_Wa%C7%B0inden_%E9%AD%8F%E5%BF%97%E5%80%AD%E4%BA%BA%E4%BC%9D_%E3%81%AE%E6%BC%A2%E5%AD%97%E9%9F%B3%E5%86%99%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%BF%E3%81%9F3%E4%B8%96%E7%B4%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E3%81%AE%E3%83%8F%E8%A1%8C%E5%AD%90%E9%9F%B3%E3%81%AE%E9%9F%B3%E4%BE%A1

[尾崎1980c18] 尾崎雄二郎 (1980) 「日本古代史中国史料の処理における漢語学的問題点」 in 『中国語音韻史の研究』 第2部18章, p.262-p.288. 創文社, 1980

森1995、大竹2013より。

様々な通説に警鐘を鳴らしたもの。呼はh発音だったのだから安易にコに結びつけるべきでなく、朝鮮語系の発音だったのではないかと主張する。(が、新しい証拠を示したわけではない)。同様に一大國を支の誤りとする説も発音がシなのだから鵜呑みにすべきではないとしている。(が、現在ではこれは発音上はキに対応することが分かっている。)

[Pellard2008] Pellard, Thomas (2008), “Proto-Japonic *e and *o in Eastern Old Japanese”, Cahiers de Linguistique Asie Orientale 37 (2): 133–158, doi:10.1163/1960602808X00055.

上代東国方言の母音, PRJ 6 vowels, 上代日本語との母音変換テーブル, 主に*e, *oの変化について西(畿内)と東を比較している。

[Pellard2016] Pellard, Thomas. 2016.「日琉祖語の分岐年代」in 田窪行則・ホイットマンジョン・平子達也(編)『琉球諸語と古代日本語:日琉祖語の再建に向けて』99–124. 東京:くろしお出版.

統計的、語彙的、歴史・考古学的観点から様々な研究を総合し、古墳時代3-7世紀が妥当であろうとしている。

[Pulleyblank1973] Pulleyblank, Edwin G. (1973) “Some further evidence regarding old Chinese -s and its time of disappearance”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies 36.

去声かつ隋唐(EMC) -iはもともと-sであったとする説。

少なくとも南朝において6世紀初めまで存続したとする。北朝では4世紀初めには -s > -j の変化があったとしている。

STU

[佐那河内村1967] 『佐那河内村史』 佐那河内村史編集委員会 編, p.80. (1967)

[三國志v30] 陳壽 作(西晉時代), 裴松之 註 (南朝劉宋時代). 三國志/卷30

以下は電子化テキストデータ。

维基文库,自由的图书馆

https://zh.wikisource.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9C%8B%E5%BF%97/%E5%8D%B730#%E5%80%AD%E4%BA%BA底本不明

:: 魏志倭人伝 - Wikisource

https://ja.wikisource.org/wiki/%E9%AD%8F%E5%BF%97%E5%80%AD%E4%BA%BA%E4%BC%9D出典:三国志魏書巻三十東夷伝(国立国会図書館デジタルコレクション:info:ndljp/pid/899855/59

[Schuessler2007] Axel Schuessler (2007) ABC Etymological Dictionary of Old Chinese, University of Hawaii Press

書籍、電子書籍を使用。

上古音(後漢, Late Han Chinese)の辞書です。Baxterの上古音の再構とも比較されています。今のところ補完的に使っています。

[白石1999] 白石太一郎『古墳とヤマト政権』(文春新書、1999年)

[すきえんてぃあ2021] すきえんてぃあ「言語学の勝利〜〜!「魏志倭人伝」完全解読!3世紀当時の発音から地名や方言とも照らし合わせた研究がすごい 邪馬台国の場所も推定される - Togetter」(2021) https://togetter.com/li/1648850

[武田1956] 武田祐吉(訳)、(現代語譯)古事記、角川文庫、角川書店 1956

[丁邦新1975] 丁邦新:《魏晉音韻研究》〈臺北:中央研究院歷史語言研究所專刊之六十五,1975年〉

こちらの電子版を利用した:

漢字古今音資料庫 :: 小學堂 https://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/

VWXYZ

[Whitman2012] Whitman, (2012), “The relationship between Japanese and Korean”, in Tranter, Nicolas, The Languages of Japan and Korea, Routledge, pp. 24–38, ISBN 978-0-415-46287-7.

濁音の発生がMVRなどとともにPJRの例に載っているが論文の趣旨としてはPKとPJRの類似性を比較するもの。

[ホイットマン2016] ホイットマン, ジョン (2016), “日琉祖語の音韻体系と連体形・已然形の起源”, 琉球諸語と古代日本語 日琉祖語の再建に向けて, くろしお出版 (2016年4月7日発行), pp. 21-38 21–38, ISBN 978-4-87424-692-4.

[県主の一覧 - Wikipedia] 県主の一覧 - Wikipedia

[Eastern Han Chinese - Wikipedia] Eastern Han Chinese - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Eastern_Han_Chinese

[漢語史 - 维基百科] 漢語史 - 维基百科,自由的百科全书https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%A2%E8%AA%9E%E5%8F%B2

[国造 - Wikipedia] 国造 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%80%A0#%E4%B8%80%E8%A6%A7

主に先代旧事本紀 第10巻「国造本紀」に依っています。

[上代日本語 - Wikipedia] 上代日本語 - Wikipedia

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E[上代特殊仮名遣 - Wikipedia] :: 上代特殊仮名遣 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E4%BB%A3%E7%89%B9%E6%AE%8A%E4%BB%AE%E5%90%8D%E9%81%A3

[毛野 - Wikipedia] 毛野 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%9B%E9%87%8E

[日琉祖語 - Wikipedia] 日琉祖語 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%90%89%E7%A5%96%E8%AA%9E#%E6%9C%89%E5%9D%82=%E6%B1%A0%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%B3%95%E5%89%87

[東海道 - Wikipedia] 東海道 - Wikipedia.

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E9%81%93[魏晉音系 - 维基百科] 魏晉音系 - 维基百科,自由的百科全书

[安本2003] 安本美典『推理◎古代日本語の謎 「倭人語」の解読』勉誠出版 (2003)

[安本2003九] 同上 九州説

[安本2003畿] 同上 畿内説

[山田1910] 山田孝雄「狗奴国考」世界78,80,81,83, (1910-1911)

原文未確認。[石原1951]の解説を参照した。

おそらく[山田1922]と同じ。

[山田1922] 山田孝雄 (1922). 「狗奴国考」 in 考古学雑誌, 12 (8)-(12), (271)-(275), 日本考古学会.

地名候補として古代の地名と神社の所在及びその名称と氏族の名称と、その根拠地と、古代の著名な神人の名を調べるべきとする。ただし比定は試案で大半は既存説の紹介である。漢字は明言が無いが日本語漢字読みで変則的に奴はナなどを試している。

デジタル画像は国会図書館の利用登録が必要。5篇に分かれている:

考古学雑誌 12(8)(271)|国立国会図書館オンライン p447 - 459 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I3548286-00

考古学雑誌 12(9)(272)|国立国会図書館オンライン p515 - 528 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I3548287-00

考古学雑誌 12(10)(273)|国立国会図書館オンライン p610 - 621 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I3548288-00

考古学雑誌 12(11)(274)|国立国会図書館オンライン p692 - 697 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I3548289-00

考古学雑誌 12(12)(275)|国立国会図書館オンライン p735 - 744 https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/detail/R300000003-I3548290-00

[鄭張尚芳2013] 郑张尚芳《上古音系》. 上海: 上海教育出版社. 第二版2013年.

以下の電子辞書を拝見した。

:: 篇韻データベース - 鈴木慎吾 (大阪大学 言語文化研究科)

更新履歴

2022/09/21 [Schuessler2007]の年を間違えていたので修正。

2022/09/21 末盧の盧を廬と書き間違えていたので修正。

2022/09/21 [後編] 7.不彌國の不の後漢の発音について声調との対応関係が間違っていたので修正。

2022/09/11 考古学の結果: 三角縁神獣鏡の分布との比較 リンクを[今後の課題]に追加。参考文献[Pulleyblank1973][尾崎1980c18]を追加。

2022/06/19 [今後の課題]続編へのリンクの文言を修正。

2022/06/17 [山田1922][山田1910]のリンクを修正・追加。

2022/06/11 日本の上代文献(古事記・日本書紀)との比較リンクを[今後の課題]に追加。(遠絶21か国)という語を追加。

2022/06/06 魏志倭人伝の訳文引用ミスを修正。

2022/06/05 参考文献の追加とリンクの修正。[有坂1934][小倉1998]

2022/05/29 最初のバージョン