インプット効率を上げる!新人PMが押さえるべき最初の知識とスキル

こんにちは、株式会社ZealsにてBizDevをしている、おしみ(@_oshimin)です。

自分はデザイナー → プロダクトマネージャー → VPoP → BizDevというキャリアを歩んでおり、現在はジュニアPMの指導も担当しています。

ハンズオンで新人PMと一緒に仕事をする中で、たくさんの興味深い質問や疑問が生まれました。そこで、それらの学びをシリーズ化して共有すると面白いのではと思い、こうしてnoteにまとめています。

今回のテーマは「新人PMが陥りやすいインプットの落とし穴 」。結論として、新人PMはまず“プロジェクトマネジメント”と“UX”を最初に学ぶことで、成果を出すスタートダッシュを切りやすいです。

なぜこれらが大事なのか、どう学ぶべきかを私の経験を踏まえてお伝えします。

結論:新人PMはプロジェクトマネジメントとUXから学ぶべき

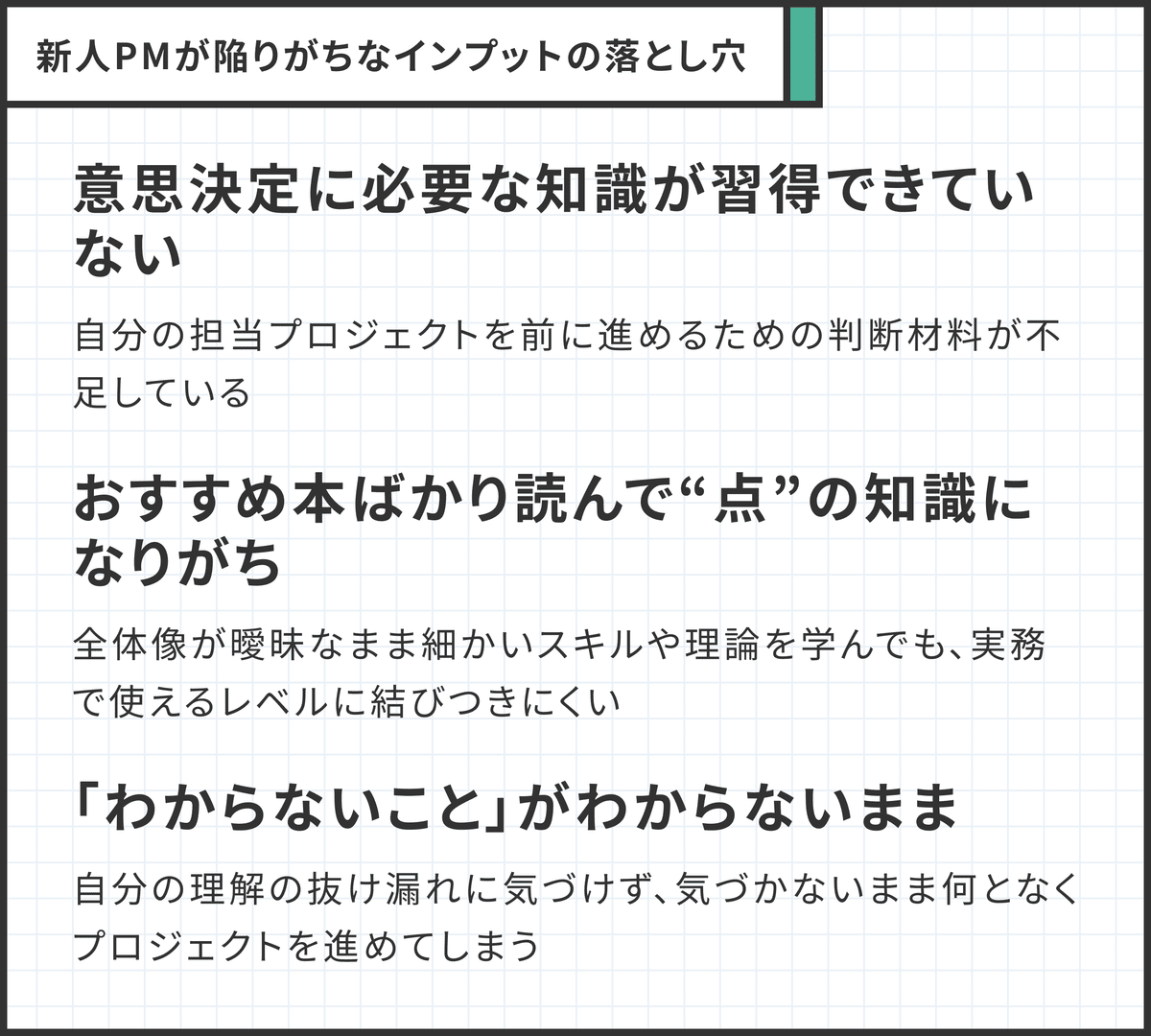

早速結論ですが、新人PMのインプットで陥りがちな落とし穴は、点の知識が増えるだけで、意思決定に必要な知識が体系化されないことです。

それに対して、今日からできる対策は

【落とし穴】“点で学ぶインプット”では意思決定に必要な知識を得られない

まず、新人PMが陥りがちなインプットの落とし穴について整理します。

これらが積み重なると、プロダクトマネジメントで最も重要な“意思決定”にブレが生じてしまいます。

プロダクトマネージャーはプロダクトを通じて目標を達成し、会社の成長にコミットします。結果的に、プロダクトマネージャーは仕事が多岐にわたり、学ぶべき範囲が無限に湧いてきます。そのために、何から学んだらいいか迷ってしまうかもしれません。

特にジュニアPMはあれもこれもといろんなことを学ばないとと目移りし、浅くてつながりのない点の知識しか身に付けられなくなりがちです。全体像を理解した上で、面で捉えた決断ができないので、成果を出せなくなってしまいます。

点を“面”に広げて学ぶ必要がありますが、最初の段階では学ぶべき範囲が無限に感じてしまい、なかなか取っかかりにくい。

そこで、私は最初に「プロジェクトマネジメントとUX」を学ぶことを強くおすすめしています。

自己紹介

そもそも、おしみって誰なん?となる人が多いと思うので、まず自己紹介を手短に。

2014年 大学2年の時にZEALS立ち上げメンバーとして入社

受託開発事業のセールス、デザイナー、ディレクター

チャットボット事業のPM/デザイナー

2017年 新卒でDeNAに入社

マンガボックス、エブリスタ、PocochaのUI/UXデザイナー

Pocochaでは初期ユーザー定着を目標とした企画

2020年 ZEALSに再入社

プロダクトマネージャーとしてチャットボットプロダクトの新機能をリリース

VPoPとして組織・プロダクトオペレーションを設計

現在

BizDevとして事業拡大を支えるプロダクト要件定義

プロジェクトマネージャーとして、職能横断のプロジェクトをリード

プロジェクトマネジメントスキルを習得して「絵に描いた餅」を防ぐ

プロダクトマネージャーは、何よりも「プロダクトで成果を出す」ことが仕事。そしてその成果を得るためには、ものごとを前に進めるスキルが不可欠です。それがプロジェクトマネジメントです。

PMは“絵に描いた餅”で終わらせず、しっかり成果を出すためになんでもやるのが仕事です。 まずこのスキルを固めることで、あなたのPMとしての“実行力”が劇的に上がります。

どんなプロジェクトでもスケジュールを作成し、それ通りに完了しきれるようになる。アジャイルだろうと、目安のタイムライン無しで作らないと、だらだらとプロジェクトが続くこととなってしまいます。

プロジェクトを成功させた実績が伴うと自信にも繋がりますし、自分の知らない領域のプロジェクトがあったときにどう進めたらいいかがわかるようになります。

UXスキルを習得して顧客の課題を定義し、質を高めていく

プロジェクトが回せたら次は“価値最大化”。プロジェクトマネジメントに慣れてくると、どうしても「とりあえず予定通り動かすこと」でいっぱいいっぱいになりがち。しかしPMとして本質的に求められるのは、プロダクトの価値を最大化するための「質の向上」です。

UX視点が弱いと、「とりあえず見た目が格好いいデザイン」「ユーザーに言われた機能をそのまま実装」など、上っ面だけに流れてしまいがち。顧客体験やオペレーションを深く理解することで、リリース後の成果や顧客満足度が大きく変わります。

今の時代アプリを使わない人はそうそういないでしょう。ましてやこの記事の読者であれば、一定程度プロダクトやサービスをに触れていると思うので、なおさらです。普段から「使いやすい」と思うアプリやサービスに触れていて、すでになんとなく良いもの、悪いものに出会っているはずです。

日常の体験を通して観察眼を鍛えていって、良い悪いを感じた時に、それがどうしてなのかを言語化して知識にしていくことが重要です。ここをなんとなくで終わらせているともったいないです。

ちなみに自分はデザイナーからPMにキャリアを変更していて、デザインから入るのがおすすめと言いながらもたくさんの壁にぶち当たりました。

ご興味のある方はこちらの記事も読んでいただけますと幸いです。

「デザイン・ビジネス・テック」から一点集中インプットで、自分の柱を立てる

しかし、プロジェクトマネジメントスキルとUXスキルだけでは、本質的なプロダクトマネジメントである、方向性を決め、仕様の意思決定をするということができなくなり、結果として、働いてはいるがコミュニケーションなどの調整やドキュメントを作ることがメインになり、本質的なプロダクトマネジメントから遠のいてしまいます。

ですので、プロジェクトマネジメントスキルとUXスキルを習得した後は、以下2つを意識してインプットを広げていくことがおすすめです。

「進める方向性について判断・決断を出せるレベルってどれくらいだよ!」ってなる方もいるかもしれません。最終的にPMは適切な決断ができることが大切です。

自分がよくわかっていなかったり、完成系をイメージできていないと人に依頼した仕事をマネジメントすることができません。そのような方法で進んでいた場合、それは丸投げであり、あなたが本来思考すべきことを相手にしてもらっているにすぎません。

そして、PMはチームを前に進めるために、決断をするのが仕事です。決断に迷っていたり、遅かったりすると、人はついてきてくれません。

だからこそ、チームメンバーの意見が良いものなのか、悪いものなのか判断し、決断できるレベルまでは周辺情報のインプットをしなくてはなりません。

例えば、新しい機能を追加するか、既存の機能のUX改善を行うか、バグ修正を優先するかで迷う場面を想定します。悪いケースと良いケースは以下の通りです。

👎🏻悪いケース

PMがユーザーインタビューや利用データの分析を十分に行わず、ユーザーから「この新機能が欲しい」と言われただけでGOを出してしまう。結果、ユーザーが本当に求めていた改善ではなく、リリース後にほとんど利用されない機能となる。

👍🏻良いケース

PMが定量データ(アクセス解析、CVR、NPSなど)と定性データ(ユーザーインタビュー、顧客サポートの問い合わせログなど)を丹念に集め、それらを踏まえて「ユーザーが最も困っているポイントは既存フローである。

具体的には、初期設定で必要な項目と後回し可能な項目が分からず、複数画面を往復してしまうことの改善だ」と判断。エンジニアやデザイナーに明確な根拠を示しながら既存UX改善を優先する決定を行い、結果として顧客満足度やコンバージョンが向上する。

次に、インプットする内容の幅です。インプットするテーマは大体、デザイン、ビジネス、テックの3領域にカテゴライズされ、そこから細分化されたスキルに分割されていきます。

PMのスキルはプロダクトマネジメントトライアングルなどで解説されているので、こちらの記事を参考にしてみるといいかもしれません。

PMの学ぶべき領域は広大ですが、すべてを同時に学ぼうとすると“点の知識”に終わります。そこでデザイン・ビジネス・テックのうち1つを“柱”として深くインプットするのがおすすめです。

とはいえ、結局どれからやったらいいんだ?となると思います。着手する際の優先度は現在みなさんが担当しているプロダクトによって変わります。

また、ご自身のプロダクトが下記のうちのどれに当てはまるか、そしてなにより自分がどういうプロダクトが好きなのか?などに合わせてインプットする優先度を変更しながらやっていくのが良いかなと思っています。

個人的な優先度としては以下の通りです。

これら以外にもたくさん学ぶべきことはありますが、まずはこのビジネス・デザイン・テックから1つを選んで、一点集中インプットをするのがおすすめです。

【最初のインプット方法】関連書籍10冊を読んで“共通項”を見出す

「学ぶ必要があるのは分かった、でもどこから?」という方向けに、私がおすすめしている方法が「関連書籍10冊を一気に読む」です。

本を選ぶ時のポイントとしては、「自分が読めそうかどうか」です。

本屋であれば、手に取って内容を確認することで、厚さ、文章量、文章の読みやすさなどがパッと理解できます。最近は立ち読み機能が進化してアマゾンも使いやすくなりましたが、本屋でパラパラ見る体験を上回ることはないでしょう。そういった意味でも、本屋に行くことをおすすめします。

とはいえ、おすすめないの?という方はには以下の本がおすすめです

プロジェクトマネジメント関連

UX関連

プロダクトマネジメントスキル関連

ビジネス関連

ドメインごとに変わってくるので、先輩に聞いてみるのがおすすめです

結論:新人PMはプロジェクトマネジメントとUXから学ぶべき

新人PMのインプットで陥りがちな落とし穴は、点の知識が増えるだけで、意思決定に必要な知識が体系化されないこと。

それに対して、今日からできる対策は

PMになって数ヶ月、学ぶことが山ほどあって大変だと思いますが、焦る必要はありません。筋の良い優先順位で着実に知識・スキルを身につけていけば、必ず自分なりのPMスタイルと自信が育っていきます。

今回の内容で疑問やこの本おすすめだよ!などありましたら、ぜひX(Twitter)で教えてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

あなたのPMキャリアの第一歩がうまくいくよう、心から応援しています。