【読んだ本の話】平松洋子さんの「日本のすごい味」を2冊、読む。まさにすごい取材

「おあげさん」を読んでから、平松洋子さんが書くものが気になってあれこれ読んでいます。

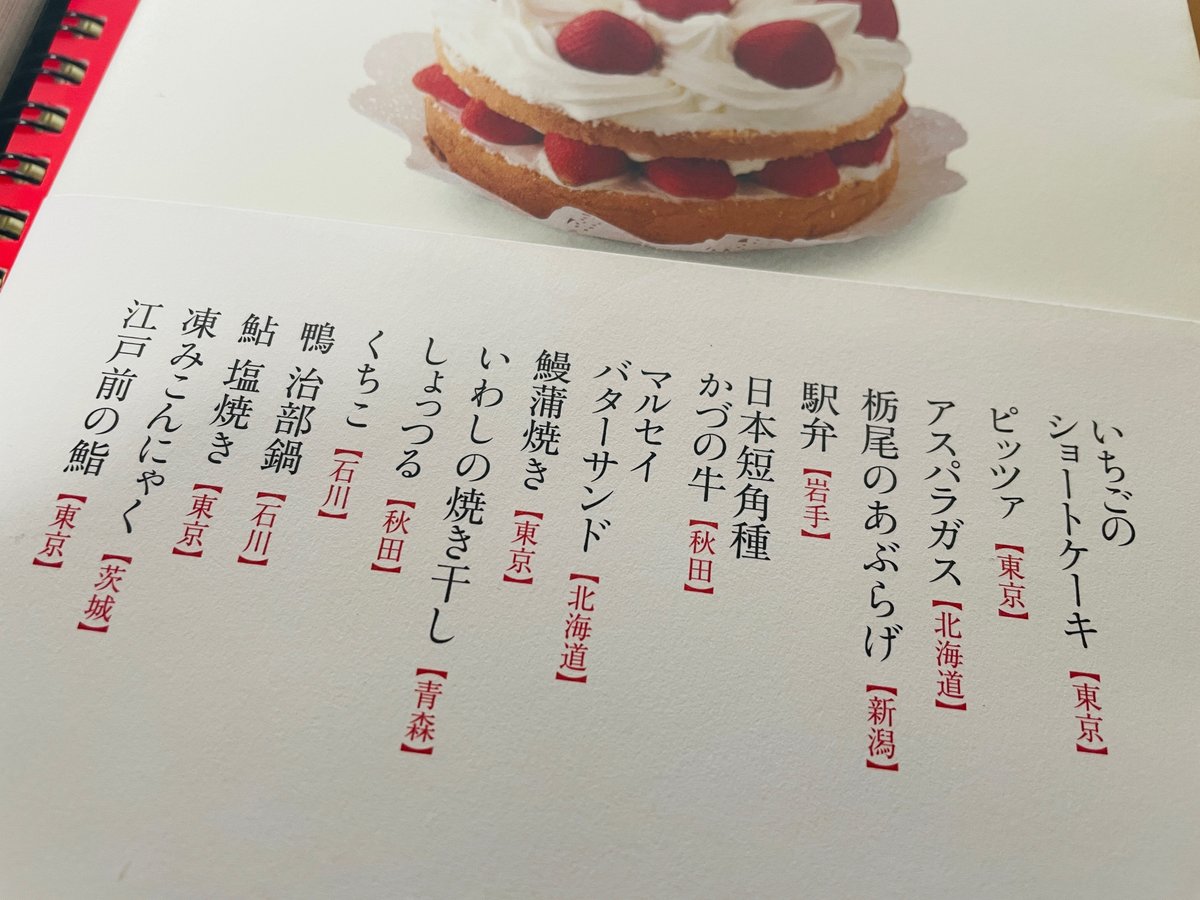

最近読んだのがこちら。2017年に2冊が同時刊行された「日本のすごい味」。

雑誌「考える人」に連載された記事を加筆修正して再編集したものです。

仕込みの時間から張り付く取材力

日本各地で生産される地元の味、伝統の味、親しまれるお菓子、新たに生み出した味など、「その場所でしか出会えない」味を探究する食のルポルタージュです。

登場する食材は千差万別。

いちごのショートケーキから駅弁、アスパラガス、オイルサーディン、熊鍋まで。

加工品もあれば、素材そのものもある。

調味料もある。

熊鍋は熊を獲る猟師さんから料理店まで話を聞き。

鰻屋は早朝4時半の仕込みから店を訪れ、昼前の焼きが始まる時間も張り付き、仕上げまで徹底的に見るほど。

いわゆる「消費者目線で1時間くらいサッと取材」するのとは訳が違い、季節を変えて何度も訪れたり、近辺にある類似店も合わせて取材するなどの深掘り具合にハッとします。

「すごい味」を紹介するための「すごい取材」がそこにありました。

食のルポルタージュで涙する

一度は消えかけた食文化を、途絶えさせないように家族総出で繋いでいるようなエピソードも多くて。

読みながら涙が出ます。

食の継承というのは、文化の継承であり、地域を未来につないでいくもの。

一度は廃業したものの、地域の支援と子どもたちの力で再起した大津市の鮒鮨の老舗。

茨城県北部の伝統食材「凍みこんにゃく」の生産者がすべて廃業すると知り、一念発起して生産を始めた老夫婦などなど。

「てまひまをかける」などという生半可な表現では追いつかない、命懸けの食文化がそこにありました。

「ここには時間が堆積している」ー秋田のしょっつる蔵にて

取材力がすごいのはもちろん、それを表現する語彙力が心憎い。

秋田の男鹿半島にて、誰も作らなくなった「しょっつる」に向き合い続けた醸造店の蔵に入った時の表現が好きです。

雪の降りしきる日、大雪を踏んで諸井醸造のしょっつる蔵に入った。しいんと静まりかえって、ここには時間が堆積している。

長い苦労の末、ようやく形になったしょっつる。その労力とかけた時間のすべてを一言で表しています。

また。

東京、人形町の江戸前鮨の店「㐂寿司」にて、3代目のご主人油井さんの仕事をじっくりみて、話を聞きながら表現した一文も胸に迫ります。

素材を知り、季節を知り、味を知りつくした鮨職人。素材の鮮度に頼りすぎず、目の前にあるものを「いかにおいしくするか」をずっと考えてきて、感じる仕事への思い。

先を急いでしまうと、自身のなかに培われたものが少ないときは、息切れしてあとが続かなくなる。年齢を重ねると、逆に仕事に飽きてしまうんじゃないかと思う、という油井さんの率直な言葉に、現在の鮨の仕事にたいする危惧を感じる。むかしは、ものごとがもっとゆっくりしていた。一軒か二軒でじっくり修業し、さまざまな仕事を身につけたのち五十近くになって自分の店を持つ、そのくらいのゆったり着実な歩き方。じわじわと身体に沁み込ませて覚え込んだ仕事は、のちになって汲んでも尽きせぬ泉となるーーー長年の体験から導き出された「職人」論だ。

「息切れしてあとが続かなくなる」というのは、きっとどんな分野にも当てはまることではないかと感じます。

※そしてほかのメディアで同店の記事を探すと、3代目は急逝され、今は4代目が継いでいらっしゃる様子。

途絶えない情熱。

飽くなき探究心。

おいしさへを求める心。

そういうものを通して、家族の絆とか、地域のつながりとか、日本各地の小さなエリアの大きな文化を伝える一冊(いや二冊)でした。学び。

いいなと思ったら応援しよう!