スタンリー・ドーネン監督 『シャレード』 : 愛らしい小品

映画評:スタンリー・ドーネン監督『シャレード』(1963年・アメリカ映画)

本作主演のオードリー・ヘプバーンは、映画デビュー作ではないものの、かの名作『ローマの休日』で、それの可憐な美しさにおいて、世界のトップスターに躍り出た女優である。

とは言え、映画マニアでもなんでもない私は、先日(たぶん)初めて『ローマの休日』を鑑賞して、さすがの名作だと感心すると同時に、ヘップバーンの他の代表作も見てみようと考えた。

特に映画ファンではないにも関わらず、ヘプバーンの主演作品は、タイトルだけなら聞いたことがある作品がいくつもあった。『麗しのサブリナ』『昼下がりの情事』『ティファニーで朝食を』『シャレード』『マイ・フェア・レディ』『おしゃれ泥棒』『暗くなるまで待って』といったところだろうか。

なにしろ見ていないのだから、印象に残っているのは、評判になった作品と、タイトル(邦題)にインパクトのあるものだ。だから『尼僧物語』だとか『戦争と平和』は、ヘプバーンとは結びついていなかった。

で、この中から、なぜ今回は『シャレード』を見たのかと言えば、ひとつには中古DVDが安かったこと。もうひとつは、タイトルに個人的な思い出があったことだ。

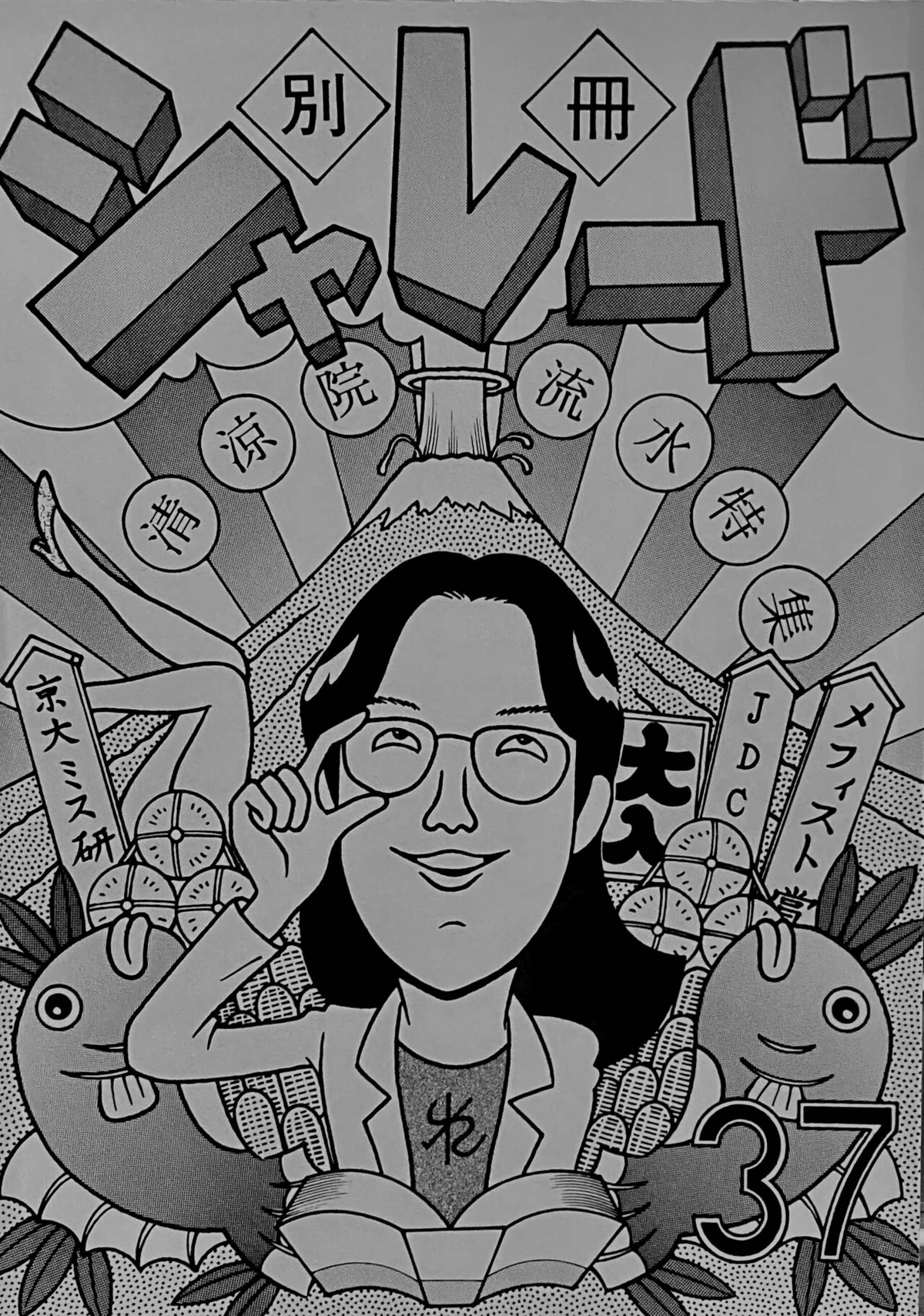

後者について説明すると、私はもともとミステリ・マニアで、若い頃『別冊シャレード』という同人誌にしばしば評論を寄稿していたからである。

この『別冊シャレード』は、たしか「甲南大学推理小説研究会」のOB組織である「甲影会」が刊行していたもので、本誌の『シャレード』が「甲南ミス研」の会誌だったのではないかと思う。私は甲南大学の出身者ではないので、『シャレード』本誌の方には縁がなく、もっぱら、書き下ろし論考を集めた『別冊シャレード』の方へ、ゲスト寄稿者の一人として関わっていたのだ。一一だから「シャレード」という言葉には、ある種の懐かしさを感じるのである。

だがそれでいて、今日の今日まで、この「シャレード」というのが、どういう意味なのかを知らないままで来たのだが、本論考を書くために、本作映画『シャレード』の「Wikipedia」を読んで、初めてその意味を知ることができた。

「シャレード」とは『謎解きゲーム』という意味だったのである。

さて、本作映画『シャレード』だが、DVDを買ってから、監督が、スタンリー・ドーネンだと知った。

私が、ドーネンの作品を、それと知って見たのは、先日見た、ミュージカル映画の傑作『雨に唄えば』だけである。

で、この『雨に唄えば』のレビューを書いた際に、ドーネン監督の「経歴」は、

『サウスカロライナ州コロンビア出身。両親共にユダヤ系。大学中退後、ブロードウェイの舞台でコーラスを務めていたところ主演のジーン・ケリーと意気投合し、ケリーの助手として共にハリウッドへ乗り込んだ。

メトロ・ゴールドウィン・メイヤーで振付師・ダンサーとしてキャリアをスタートさせると、ケリーと共同で『踊る大紐育』『雨に唄えば』を監督し、大ヒットに導いた。』

(Wikipedia「スタンリー・ドーネン」)

というところから始まっており、言うなれば「ミュージカル」寄りの人だと知っていたので、ミステリ映画である本作『シャレード』については「大丈夫かな?」という一抹の不安があったのだが、一一その不安は、半ば的中してしまった。

○ ○ ○

本作は「ロマンティック・サスペンス」「サスペンス・コメディ」といった風に形容される作品であり、要は「サスペンスミステリ形式のラブコメ」である。

で、私個人としては、「ラブコメ」にはあまり興味がないし、「ミステリ」に関して言えば、「サスペンス」よりも「ロジックとトリック」を重視した「本格ミステリ」(アガサ・クリスティ原作の映画を想起してもらえば、まず間違いない)の方が好きな人間なので、監督の名前を聞いた瞬間に、本作に「本格ミステリ」性を期待するのはやめた。

実際、「Wikipedia」には、

『『北北西に進路を取れ』のような映画を作りたかったスタンリー・ドーネンは、冒険・サスペンス・ユーモアという持ち味のストーリーを探しており、「レッドブック」誌に発表されたピーター・ストーン、マーク・ベーム合作の小説「Charade」の映画化の権利を買った。』

(Wikipedia「シャレード (1963年の映画)」)

とあるのだが、私としては、そもそも「『北北西に進路を取れ』のような作品」というところで、「ちょっと違う」と思ってしまう。

『北北西に進路を取れ』とは、無論、アルフレッド・ヒッチコックの代表作の一つである。私は、まだこの作品は見ていないものの、ヒッチコック作品はいくつも見ており、ヒッチコックは「サスペンス映画」の作家ではあっても、「本格ミステリ」映画の作家ではないことを、すでに重々承知していた。ヒッチコックは、「サスペンス」のためには「ロジックやトリック」を「揺るがせにすることのできる」作家性の持ち主なのである。

だから、それはそれで認めてはいるけれど、厳密には「私の好み」ではないので、それを目指されても、ちょっと困るのだ。

そんなわけで、本作に対しては、あまり厳格なロジックやリアリティを求めてはならない。あくまでも「二転三転する物語」の中で「コメディタッチの恋愛」を描いた作品と理解しなければならないのだ。

で、こう書くと、また個人的には、ジョニー・デップとアンジェリーナ・ジョリーという2大スターの共演した「ロマンティック・サスペンス」作品『ツーリスト』(2010年)を思い出して、うんざりしてしまう。

こんなに贅沢な俳優を起用し、金をかけて作っているにも関わらず、あまりにも「お約束どおり」の展開で、見終わる前に、すでにかなり、うんざりさせられた作品だったのだ。

興行的には、かなりヒットしたようだが、まさしく私には「そんなの関係ねえ」というような作品だったのである。

で、その『ツーリスト』ほどは、ひどくはないものの、やはり、ヘプバーンとケーリー・グラントという2大スターが共演した作品のわりには、本作はいささかスケール感に乏しい、こぢんまりとまとまった作品であった。これといって突き抜けたものはない、だがまあ「感じよくまとまっており、楽しく見られる作品」にはなっていたのである。

本作も、興行的には成功した作品のようで、「Wikipedia」によると、

『1963年年末に公開されると絶賛の嵐が起き大ヒット。ニューヨークのラジオシティ・ミュージックホールであらゆる興行成績の記録を破った。日本でも丸の内ピカデリーでロードショー公開されるとこちらも大ヒットで、5週目の平日の昼の回でも大行列が出来ており、劇場宣伝部が「これほど当たるとは思っていませんでした。『地下室のメロディー』を破って、日本最高記録になります」とインタビューで答えている。』

(Wikipedia「シャレード (1963年の映画)」)

という大ヒットだったようだが、作品の内容自体は、劇場宣伝部の『これほど当たるとは思っていませんでした。』という感想が、まことに正直なところであろう作品だと言えよう。

つまり「感じの良い作品ではあるが、特別の傑作でもなければ、大作でもない作品」だったので、まさかここまで当たるとは思わなかった、ということである。

実際、この映画は、2大スターの共演作品とは言え、予算が潤沢というわけではなかったようだ。

『元はコロンビア ピクチャーズで製作の予定であったが、オードリー・ヘプバーンとケーリー・グラントに出演依頼をしたところ、ヘプバーンは承諾したが、グラントはハワード・ホークス監督の『男性の好きなスポーツ』に出演予定だったので断った。そこでコロンビアはポール・ニューマンを指名。ニューマンはOKだったが、コロンビアは彼の出演料が高すぎると考え、代わりにウォーレン・ベイティとナタリー・ウッドを持ち出したが、結局2人の出演料も映画の制作費も出せないと言い出した。そのため、ドーネンは『シャレード』をユニバーサルに売り、グラントはその間に『男性の好きなスポーツ』の脚本が気に入らず、電話でドーネンに『シャレード』をやりたいと言ってきた。』

(Wikipedia「シャレード (1963年の映画)」)

本作を見て、すぐに気づくことは、ヘプバーンの相手役であるケリー・グラントが、いささか歳を食いすぎているという点であろう。せめて、もう10歳は若くないとなあというのが、私の正直な感想だったのだが、やはり、そうした懸念は、制作当時からあったようだ。

『主演のグラントは、共演するヘプバーンとの年齢差(グラント59歳、ヘプバーン33歳)を気にしており、観客にどう見られるか不安を抱いていた。彼の懸念に配慮するため、脚本のピーター・ストーンはヘプバーン演じるレジーナがグラント演じるピーターに迫るように変更している。』

(Wikipedia「シャレード (1963年の映画)」)

実際、先日『ローマの休日』を見たばかりの私としては、33歳のヘプバーンとて、いささか「老けた」という印象を受けたのだが、これはもしかすると、グラントに合わせて、あえて若作りをしなかった、ということなのかもしれない。

それにヘプバーンは、もともとが痩せ型の清楚系だから、歳をとってからは、化粧を強目にしなければ、老けて見えるということもあったのかもしれない。

ともあれ、本作の主演コンビが演じたのは「大人の恋」ということになるのだが、しかしまた「コメディ」ゆえの「軽さ」があるため、そのあたりも、微妙にバランスの悪さが感じられないでもなかったのである。

本作の「ストーリー」は次のとおり(なお、ここは、飛ばしてもらっても問題はない)。

『スキー旅行先で、富豪の夫チャールズとの離婚を決意したレジーナ・ランパート。旅行からパリの自宅に戻ると、家財道具一切が部屋から持ち出されており、夫の姿も見えない。そこへ、司法警察のグランピエール警部が現れ、チャールズの死を告げる。警部によれば、チャールズは家財道具のすべてを競売にかけ、その落札代金25万ドルを持ってパリ脱出のために列車に乗ったが、何者かに突き落とされたという。警察署で夫の遺品(小さなバッグに手帳、櫛、万年筆、レジーナに宛てた未投函の手紙、偽名のパスポート4通)を受け取り、レジーナは警察署を後にする。レジーナは自宅に戻り途方に暮れていたが、そこにスキー旅行先で知り合ったピーター・ジョシュアが現れ、「夫の事件は新聞で知った。何か協力できることはないか」と申し出る。

チャールズの葬儀は寂しいもので、出席者はレジーナと、レジーナの親友でスキー旅行に同行したシルヴィ、そしてグランピエール警部だけであった。途中、ハゲた小柄な男ギデオン、やせた背の高い男テックス、大柄で右手が義手の男スコビーが現れ、チャールズの柩を確認する。レジーナはアメリカ大使館のバーソロミューからの手紙で呼び出され、チャールズの正体が「チャールズ・ヴォス」という男だと知らされる。チャールズは第二次世界大戦中、OSS(CIAの前身)に所属して対ドイツ戦に従事していた。25万ドル相当の金塊の輸送任務にあったが、葬儀に現れた3人を含めたメンバーたちは金塊を盗まれたことにして密かに地中に埋め、終戦後に山分けすることにし、その後、ドイツ軍の攻撃を受けスコビーが右手に大怪我を負い、散り散りになってしまう中、チャールズが独り金塊を掘り返し、持ち去ったのだという。

チャールズが持ち去った25万ドルの在り処は妻のレジーナが知っているに違いないと信じた3人がレジーナの前に現れ、「金をよこせ」と脅迫する。ピーターは3人の脅迫からレジーナを守ろうとするが、彼も3人と旧知だった。レジーナの信頼を得たピーターが金を独り占めすることを危惧したスコビーは、彼女に電話を掛けて彼の正体を知らせる。レジーナはピーターをホテルの電話で呼び出し、彼は4人と共に金を盗み出したカーソン・ダイルの弟だと告げる。同じ頃、レジーナの親友シルヴィの息子ジャン=ルイを人質にした3人は、彼女とピーターを呼び出して金の在り処を聞き出そうとする。ピーターは「3人の誰かがチャールズを殺して金を独り占めしようとしている」と語り、3人は疑心暗鬼に陥る。5人はそれぞれの部屋を探索するが、途中でスコビーが殺される。

金の在り処を探す中でレジーナとピーターは親しくなるが、バーソロミューから「ダイルに兄弟はいない」と知らされたレジーナは再びピーターに詰め寄る。ピーターは彼女に、自分の正体が泥棒のアダム・キャンフィールドだと告げる。その夜、電話で呼び出されたギデオンが殺され、テックスが行方不明となる。レジーナはテックスが犯人だと疑うが、テックスは「金の在り処を教えろ」とアダムに電話をかけてきたため、アダムは彼女が金の在り処を知っていると考え、2人はチャールズの遺品を確認する。翌日、アダムはテックスの部屋からチャールズのメモ帳を見付け、レジーナを連れて公園に向かう。そこにはテックスも来ており、金の手掛かりを探していた。アダムと別れたレジーナはシルヴィと出くわし、その日が切手市の日だと聞かされ、遺品の手紙の切手が金の正体だと確信する。

遺品である25万ドル相当の切手を手に入れたレジーナは部屋に戻るが、そこではテックスが殺されており、「ダイル」というメッセージを残していた。レジーナはバーソロミューに電話を掛け、パレ・ロワイヤルで落ち合おうとするが、アダムに見付かり逃げ回る。レジーナはバーソロミューに合流するが、追い付いたアダムから、彼の正体こそが戦争で死んだはずのダイルだと聞かされる。バーソロミューは正体を認め、金を手に入れようとレジーナに銃口を向けるが、彼女を劇場で追い詰めるもののアダムに救われる。レジーナは25万ドルの返却にアメリカ大使館へ。(以下略)』

(Wikipedia「シャレード (1963年の映画)」)

本作の肝は、ヘプバーン演じる「レジーナ」が好きになる、年上の男性「ピーター」の「正体」である。

彼の「正体」とされるものが二転三転し、果たしてピーターは、レジーナの味方なのか敵なのか? 一一そんなわけで、上の「ストーリー」紹介でも、その「正体」の部分だけ略しておいた。

もちろん、最後には「味方」であったと判明して二人は結ばれ、ハッピーエンドということになるのだが、多少は無理があっても、この「二転三転」に一喜一憂するレジーナの乙女心が、本作の楽しみどころである。

なお、共演には、ウォルター・マッソー、ジェームズ・コバーン、ジョージ・ケネディなどがいて、この当時として「豪華」共演陣なのかどうかは知らないが、世代的には「知っている」人たちなので、その点では、親近感の持てる助演陣だった。

○ ○ ○

そんなわけで、本作は、もちろん『ローマの休日』のような「文字どおりの傑作」ではないし、ヒッチコックのような「迫力のあるサスペンス作品」でもない。

すでに書いたように、映画としては、いささか「こじんまり」した感じで「豪華さ(スケール感)」には欠けるのだが、たとえば「豪華な2時間テレビドラマ」だと思えば、十分に楽しめる、言うなれば「愛らしい作品」とは評しえよう、「感じの良い小品」である。

(2024年11月14日)

○ ○ ○

● ● ●

・

・

・

○ ○ ○

・

・

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○