母の〈アン・バースデイ〉2022年4月17日:一一〝虚無〟に捧ぐる供物にと

母が今日、亡くなった。

もちろん、冗談などではない。これは小説でもない。

今日の午後5時ごろ、老衰で息を引き取ったのだ。

享年91歳で、まあ、大往生といっても良いだろう。特に苦しむこともなく、良い死に方だったと思う。

私は、日記をつける習慣はないし、ましてやそれを公開する気もない。

母の死について書くのは、私がこれまでに幾度となく書いてきた、私自身の「死」をめぐるあれこれの考えを、その延長線上において、この機会にも書きたいと思ったからだ。

○ ○ ○

母は3年ほど前から、老人介護施設に入所していた。自宅から、徒歩15分くらいにある「介護老人保健施設(老健)」だ。

私は独身だから、それまでは、私と母との二人暮らしだったのだが、私は仕事で家に戻らない日が多い。だから、母がインフルエンザの罹患をきっかけに足腰が弱り、一人でトイレに立つことができなくなった段階で、施設に入ってもらったのだ。

前にも書いていることだが、母と二人暮らししているときは、母にイライラさせられることがしばしばあって、つい手を出してしまうこともあった。怪我をさせるほどのものではない、最低限の自制は働いたものだったのだが、暴力は暴力だ。

さすがに「介護殺人」にまでは至らないであろうけれど、「このままではまずい」という意識はあったから、母を一晩、一人で家に置いておけなくなった段階で、家での介護は続けられないということで、施設に入ってもらったのである。

母としては、もちろん家にいる方が良かったようだが、その老健施設は、長らくリハビリなどで通っていたため、馴染みもあって、あっさりと入所を納得してくれた。

つい1ヶ月ほど前、その老健から「近くの特老が空くので、そちらにかわらないか」との連絡を受け、死ぬまでの面倒を見てくれる(看取りをしてくれる)「特別養護老人ホーム(特養)」に移ることになった。

「老健」というのは、建前としては「回復復帰」を目指す施設で、3ヶ月めどとして、介護計画を立てるのだが、母の場合は、それを延々と延長してもらっていたというわけである。だが、そういう性格の「老健」では、最期の看取りまで入所させておくことはできない、ということだったようだ。

「特老」に移って、その施設の担当医が診たところ、白っぽい便が出るなど、腎臓の調子が良くなく、また食欲も低下しているということで、病院でレントゲンを撮った結果、「総胆管結石」とわかり、結石を除去する手術を受けることになった。この手術は、じつは3回目で、一昨年、去年と、同じ手術を受けている。

若ければ、本格的な手術もできたのだが、年齢を考えて、いずれも対処療法的に結石を取るだけの、軽い手術で済ませることになったのだ。

今回の場合、結石そのものよりも、食欲が進まないことの方が問題で、このままでは衰弱する一方であり、命に関わる。そこで、結石除去の手術をすれば、食欲も戻るかもしれないということで手術をしたのだが、手術自体は成功したものの、食欲は戻らず、ろくに水分も摂らないままなので、手術からの退院二日後には「やはり、食欲が戻らず、このままではまずいので、どうするか方針を話し合いたい」と「特老」から連絡が入った。

「特老」の医師が言うには「認知症が進んできて、食欲がなくなっているのだろう。食べさせようとしても、少ししか食べてくれず、それ以上は吐き出してしまう。また、無理に食べさせても、誤嚥などが起こる恐れがある。特に問題なのは、水分もあまり摂ってくれないことだ。このままでは、衰弱が進んで長くはもたない。本人が食べてくれないとなると、あとは点滴を入れるとか、胃ろうカテーテルを入れて養分補給をするかしかないが、それは医療行為になるので、この施設ではできず、病院に入ってもらうことになる。しかし、そこまでして、無理に延命させる必要がないということであれば、本人が欲しがるものを欲しがる時に与えて、無理のない快適な生活をしてもらい、自然の成り行きに任せるという看取り介護も可能だ」という趣旨の話であった。

要は「医療的延命措置」か「看取り介護」か、という選択である。

私には、年子の弟がいて、そちらは結婚して、すでに独り立ちした娘もいる。

その弟と、以前から、誰であれ、意識の戻らないような状態での「延命措置はしない」という話はしていた。ただ生きているだけ、生かしているだけでは、生きている意味がないという考え方で、私と弟は一致していたのだ。

もちろん、そうした状態でも家族には生きていてほしいと思う人の考え方を、いちがいに否定する気はないが、私たちの認識は「自分自身もそうだし、家族もそれでいい」ということだったのである。

今回の母の場合、意識がないわけではないが、しかし、認知症が進んでいて、そのような高度な判断ができる状態ではないと、施設の医師も私も考えたから、その判断は主に私に委ねられることになった。

私は「管につないで、ベットで身動きもできない状態にしてただ生かすだけなら、自然に弱って死ぬまで、好きにさせた方がいい」という判断を下し、入院はさせず、施設での「看取り介護」を選択し、その手続きをした。

その際「そういうかたちだと、あとどれくらい持つものなのでしょうか?」と尋ねると、施設の担当者は「経験上ですが、長くて2週間くらいでしょうか」という話であった。

私は「そんなにすぐなのか」と思ったが、実感としては、なんだかんだ言いながら、もう少し生きそうな感じがしていた。

コロナ前は、近所ということもあって、週に1回くらいは面会に行っていたが、コロナ以降は面会のできない時期が続き、面会が解禁になっても、月に1回くらいの間隔になっていた。

今回、「特老」に移って、すぐに手術の話になり、手術を終えて退院したと思ったら、すぐにこんな話になったので、この日にひさしぶりに母と面会した。

面会はガラス戸越しで、マイク・スピーカーを使っての会話であった。ガラス戸の向こうに、車椅子に乗せられてやってきた母は、少し痩せたようだったが、予想したほど、やつれたとは思わなかった。

母はもう、2年ほど前から視力の低下が著しく、かなり近寄らないと顔の判別ができない状態だったから、ガラス戸越しでは、私を見分けることができない。それで、マイクを通して、私だと声をかけたところ、それはちゃんと聞き分け、大した会話にはならなかったが、やり取りはできた。

10分ほどのやりとりだったが「意外に元気そうじゃないか」という印象だった。しかしまた、何しろ弱った年寄りのことだから、これが最後になるかもしれないと思い、ガラス越しに写真を撮ってから、「また来るからね」と大きく手を振って見せて帰ってきた。

帰宅後、弟に顛末を報告して「いずれにしろ、もう長くはないようだから、できるだけ早目に面会に行った方がいい」と伝えた上で、私の印象として「でも、意外に元気そうだった」とも付け加えました。

しかし、弟がその3日後の一昨日、面会に行ったところ、朝から発熱があるということで、母の部屋での面会となったが、母はベッドに眠ったきりで目を覚ますことはなかったそうだ。施設の人の話によると、私が面会した日よりも、うとうとしている時間が増えていたのだそうだ。

母と会話させてやることができず、弟には悪いことをしたと思った。私が「意外に元気そうだ」などと余計なことを言わなければ、一日でも早く見舞いに来ていたかもしれないからだ。

これも何度か書いていることだが、私は父親っ子だったが、弟は母親っ子だった。

そして今日である。

午後3時ごろに、「特老」から電話があり「かなり弱ってきています。血圧が測れないくらいです。面会に来てもらった方がいい」という。

私はこの「血圧が測れない」というのがピンとこなかったのだが、調子が悪いので、もう数日だろうから、面会に来た方がいいですよ、という意味に取った。そこで「明日、行きます」と答えたところ「いや、今夜が山だと思われますので、今日来れませんか」ということだったので、やっと、もう死にそうだという意味だと理解して、「これからすぐに行きます」と答え、弟にメールを入れてから、「特老」に向かった。

部屋に案内されると、母がベットで寝ていた。やや息が荒く、ちょうどインフルエンザなどで熱を出して、苦しんでいる人のような感じだ。

母に声をかけると、目を開けてこちらを見るが、私だとは認識できていない様子で、すぐに目を瞑って、それまでと同じような様子で寝てしまう。

どうしようもないので、私はベッドの横に椅子を置いて座り、布団から出ている母の手を取り、もう一方の手で母の頭を軽く撫で、「ここにおるで」と、繰り返し声をかけてやった。多少は気が楽になるかもしれないと思ったからだ。

横に立っていた施設の人に「今晩、付き添いということはできますか」と尋ねると、コロナ下での面会ということで「いちおう15分ということになっています」との返事だった。

では、面会が終わって帰ったら、次に会うのは母が死んでからだなと覚悟し、15分はこうしていてやろうと思った。

そこへ弟夫婦がやってきた。私は弟に席をかわってやり、弟も私と同じようにしていたが、母は徐々にだが苦しそうな様子が強まって、私が来た時よりも息の荒さが増しているように見えた。

これでは本当に、今夜と言わず、今ここで息を引き取ってもおかしくないと感じられ、それならそれでもいいと思った。私は、これで最後だと思い、母と弟の様子を写真に収めた。

やがて、都合30分ほど経った頃、面会を終えることになった。施設の人が時間を告げたのかどうか、よく覚えていない。たぶん、そうだったのだろう。

部屋から出ると、私は、すでに母が亡くなることを前提に、その後のことを考え、施設の人に「今夜、母が亡くなったら、どうすればいいんですか?」と尋ねると、施設の人は「先生が明日朝9時に出勤してから、死亡確認をし、死亡診断書を書いてもらいます。それから、葬儀社の方へ連絡をしていただき、お迎えにきていただくという段取りになると思います」とのことであった。

私は17年前に父を亡くしており、その際にも私が葬儀等をすべて取り仕切ったと思うが、葬儀社などの手配はどうしたのかは記憶になかった。

その頃すでに、私自身は、創価学会から遠ざかっていたものの、父と母は会員だったし、母にすれば、葬式をするのは当たり前で、やるとすれば創価学会の「友人葬」ということだったから、私は知り合いの創価学会員さんに連絡して、その人が「富士白蓮社」に連絡をして、葬儀の手配をしてもらったのではないかと思う。

私は、この当時すでに「宗教批判」者になっていたから、ハッキリ言って「葬式」は「気慰み」の「虚礼」でしかないと思っていた。だから、できれば葬式などしたくはなかった。だが、母にそうした考えを理解しろというのは無理な話なので、父の死にあたっては、母の意向に沿って、母を満足させるために葬式を行なった。

しかし、母が、いざという時には役に立たない人なので、私が実質的な喪主となり、一切を取り仕切って、代理で喪主の挨拶もしたのだが、この挨拶で、臨席した学会員さんたちを前に「本当は葬儀などしたくはなかった」などと、確信犯的に語ったりもした。私の中では、当時はまだ「イラク戦争で死んだ多くの人たちは、葬儀もクソもなかったのだ」という怒りがあったのだ。言うまでもなく、創価学会が支える公明党は、自公連立政権として、アメリカのイラク攻撃を支持したのであり、その公明党を支持し続けた創価学会員は「同罪だ」と、そう私は考えていたからである。

しかし多分、そんな私は、父の死で感情的になっているのだろうと、むしろ同情されたのではないかと思う。

○ ○ ○

そんなわけで、今回は、主に私の判断で、葬儀は行わず、火葬場へそのまま運ぶ「直葬」にした。

たぶん、弟は「家族葬」をしてからと考えていただろうが、私は「もう、どうせ俺とお前らで3人だけなんやから、葬儀なんて必要ないやろ。だから、そのまま火葬にする、直葬というのでいくで」とそう告げた。

弟は、私以前に創価学会から離れた人間だし、私と同様の合理主義者であったから、虚礼反対派ではあった。だが、かと言って、私のように、具体的にその辺りを研究するようなタイプではなかったので、たぶん「派手な葬式など無用」というくらいの意味で「家族葬で簡単に済ませて」くらいのことを考えていたはずだが、私はもっとラディカルに、「ゼロ葬」でいくと考えていたのだ。

だから、弟には「葬儀はせずに、そのまま火葬場に運んでもらって焼いてもらう。それでお骨をどうするかだが、必要がなければ、お骨を引き取らなくてもいい場合もあるそうなので、それを尋ねてみるつもりだ。俺はお骨はいらないけど、お前はどうや」と弟に尋ねた。

弟は「お父ちゃんの骨を入れた、創価学会の墓苑に入れへんのか」と言うので、「俺はもう、墓には興味がない。だからお参りにも行ってない。もう長らく行ってないし、墓が残ってるかどうかもわからない」と答えると、弟は「何年か前に行った時はあったけど、どうしようかな。お骨を引き取ったら、家に置いておいて、粗末に扱うこともできないからな。ちょっと考えるわ」とのことであった。

たぶん、弟としては、虚礼としての「派手な葬儀」には反対でも、葬儀をまったくしないというのは想定外だっただろうし、お骨を持ち帰らないというのも想定外だっただろう。そして、お骨を持ち帰れば、それは家に置いておくものではないから、墓に入れるという発想だったのだろう。

たぶん、個人的には「墓など必要ない」と考え、創価学会を認めてはいなくても、父の遺骨が入っている墓に、母の遺骨を納めるのが、いちばん収まりがいい、という感じだったのではないかと思う。

しかし、私は、そういう中途半端な収め方、納得の仕方が嫌だったので「お骨はいらない」とハッキリ言って、あとはお前次第だとしたのである。

そして本稿の眼目は、ここにある。

私と同様に、自身を「無宗教」であり「無神論者」であるつもりの人は多いだろう。「派手な葬式など、遺族の見栄でしかない」と批判的に考える人も少なくないだろう。

だが、実際に親兄弟が死んだとなれば、「派手な葬式」はしなくても、いちおうは葬式をして、形を整え、火葬後には遺骨を引き取って墓に収める、ということをするのではないだろうか。

しかし、それは、その人の「無宗教」「無神論」という信念に反する「世間向けの妥協であり見栄」でしかないのではないか。あるいは、その逆に、その人は自分が思っているほどの理性主義者でもなければ「無宗教」「無神論」者でもない、ただの「ぼんやりとした原始的宗教感情の持ち主」なのではないのか。

いや、そのどちらかですらなく、その中間あたりを、どっちつかずでフラフラしている、実のところ、何も突き詰めて考えたことのなかった、勘違い人間なのではないのか。

そう問いたいのである。

別に、そうした世間なみに不徹底な人間であることがいけない、というのではない。

そうではなく、そういう人間でしかないのであれば、そういう人間でしかないということを、正しく自覚しておいたほうがいいのではないかと、そう言いたいのである。

私は「宗教批判」ということをライフワークにしている人間だが、「宗教」がいつまでも必要とされ、延命してしまうのは、何も「自覚的な信仰者」だけの問題ではない、と考えている。

むしろ、それ以外の、ほぼすべての人の中に「宗教的感情」があり、それでいて、そのことに無自覚だからこそ、いつでも「最後は宗教的依存」ということになってしまうのではないかと、私はそう考えているのだ。

人間の中に「宗教的感情」があるのは、事実として否定できないし、それは私にもある。そして、そうした「幻想」は、人間が生きる上で、時に必要なものだからこそ、備わってもいれば、失われもしないのだと思う。

だから、それを「幻想」だと自覚した上で、その「幻想」と上手く付き合っていくというのであれば、私はそれを、一種の「理性主義」だと認めたい。

また、だからこそ、そうした自覚のない、なし崩し的な「苦しい時の、無自覚な神頼み」みたいなものには、嫌悪を禁じ得ないのである。

そんなことから、私は、宗教批判者として問いたいのだ。

「あなたは、どうなのだ? どこまで考えて、どう覚悟しているのか? それとも、当たり前に何も考えておらず、それでいて、考えているつもりになっているだけなのか?」と。

○ ○ ○

母の施設にまで面会に来てくれたこともある、東京の友人にだけ、母の死の報告をした。

彼はいつも、私が東京へ遊びに行った時は、母にと言ってお土産を持たせてくれ、時々、母にとお菓子を送ってくれたりした。

そう言えば、母がまだ元気で家にいた頃、うちに遊びに来た彼が、私が山ほど溜め込んでいる本にことで、母に対して「これは困りますよねえ」などと笑いながら話していたのを、いま思い出した。

私はその時は「面白がって、母を煽るなよ」などと思って見ていたのである。その後彼は、折に触れて私に「本を減らせ」と、うるさく言いつづけているが、私はもう、遠の昔に開き直って「退職してから、ぼちぼち処分する」などと言っていたが、その定年退職も、いよいよ来年だ。

思えば、来年の定年退職を前にしての今年、20余年つづけてきた電子掲示板「アレクセイの花園」の閉鎖を決めたばかりだった。運営会社がSNS事業から撤退すると通知してきたからで、長らく実質的に運用できていなかった掲示板を止めるのなら、このタイミングだと考えたのだ。

独身である私は、妻も子もいないから、言うなれば「自由の身」である。しかし、思いのほか母が長生きだったのは、いわば想定外だった。私が定年する頃には、すでに死んでおり、私は、我が身ひとつだけで気楽に生きれば良いと考えていたのだが、定年後も母が生きているとなると、そちらにどれくらいお金がかかるものなのか、これまでの蓄えと年金だけで足りるのかと、気がかりではあったのである。

しかし、その母も、私の来年の定年退職を前にして、今日、亡くなった。別に私の老後に配慮して、このタイミングで亡くなったというわけではないけれど、これもまるで狙ったようなタイミングではあったと思う。

ともあれこれで、私もう、いつでも思い残すことなく死ねる人間(死んでも問題を残さない人間)になったということだ。良い意味で「無敵の人」になったというわけである。

前記の東京の友人から、写メが送られてきた。

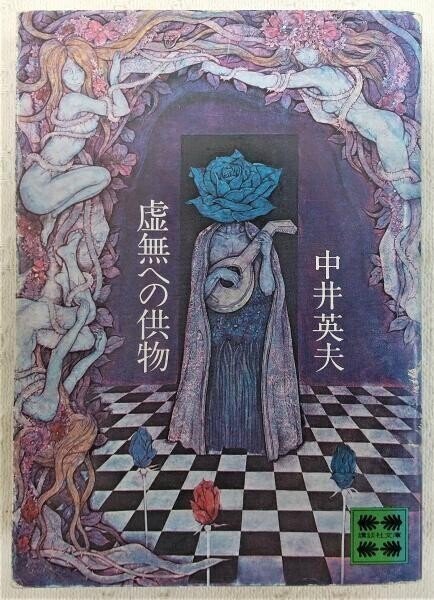

そこには、講談社文庫の旧版一巻本の、中井英夫『虚無への供物』の「P568」、「51 非誕生日の贈り物」の冒頭部分のページが写っていた。

『 51 非誕生日の贈り物

四月十七日、日曜の夜の、蒼司のアン・バースデイ・パーティは、しかし別段のこともなく終わろうとしていた。

古い家具のほとんどは処分され、あとの荷づくりもあらかた終わって、とりあえず紀尾井町の牟礼田の実家に運びこむ手筈になっているので、氷沼邸はもう、むやみに天井の高い倉庫のように寒々として、話をしても落ちつかない。』

私も彼も『虚無への供物』の熱心なファンであり、もともと『虚無への供物』が結びつけた縁である。

ともあれ、いくら熱心な読者だと言っても、よくこんなものを見つけてくるものだ。

「51 非誕生日の贈り物」は、長編ミステリ『虚無への供物』の「終章」が始まる節である。

この「四月十七日」という日付は、『虚無への供物』の中に明記されている最後に日付であり、そのせいで、中井英夫が亡くなった年に開かれた「中井英夫を偲ぶ会」も、4月17日に開催された。

「アン・バースデイ・パーティ」というのは、『虚無への供物』が、『不思議の国のアリス』とともに踏まえている、その続編『鏡の国のアリス』に登場する「アン・バースデイ・パーティ」を踏まえたもので、要は「非誕生日=誕生日ではない日」という意味で、『虚無への供物』の中では、氷沼蒼司が、死者を多く出してしまった氷沼邸を引っ越しするというので、友人たちがご機嫌伺いに集まった日、というだけのことである。

『アリス』のメインモチーフに「逆さま」ということがある。「大きいは小さい、小さいは大きい」といったことだが、それと同様の意味で、同作の中で「アン・バースデイ・パーティ」なるものに言及される部分があるのだ。

だが、「誕生日」の逆さまなら「死去日」ということにならないか。

とするなら、『四月十七日、日曜』の今日は、母の「アン・バースデイ・パーティ」の日ということになるのかもしれない。

この文章を推敲してアップする頃には、日付も変わっているだろうが、いずれにしろ、わが母に、悲劇の主人公たる氷沼青司は、「逆さま」にもならないほどに不似合いではある。

(執筆:2022年4月17日)

(投稿:2022年4月18日)

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○