作家は楽して稼げません : 吉田親司 『作家で億は稼げません』

書評:吉田親司『作家で億は稼げません』(エムディエヌコーポレーション)

本書は、専業作家(小説家)として食っていくための、「心得やノウハウ」を書いた長編エッセイである。「小説を書くためのテクニック」を語ったものではない。

タイトルの『作家で億は稼げません』というのは、「小説家で年間1億円稼ぐなんてことは無理ですよ、松岡圭祐先生」という意味で、ベストセラー小説家・松岡圭祐の、これまたよく売れたらしい著書『作家なって億を稼ごう』への、応答タイトルである。

本書の表紙カバーには、タイプライターの前に座ってコーヒーブレイク(?)をしている、作家と思しき若い男性のイラストが描かれているが、これが本書著者の似顔絵や肖像画ということではないようである。

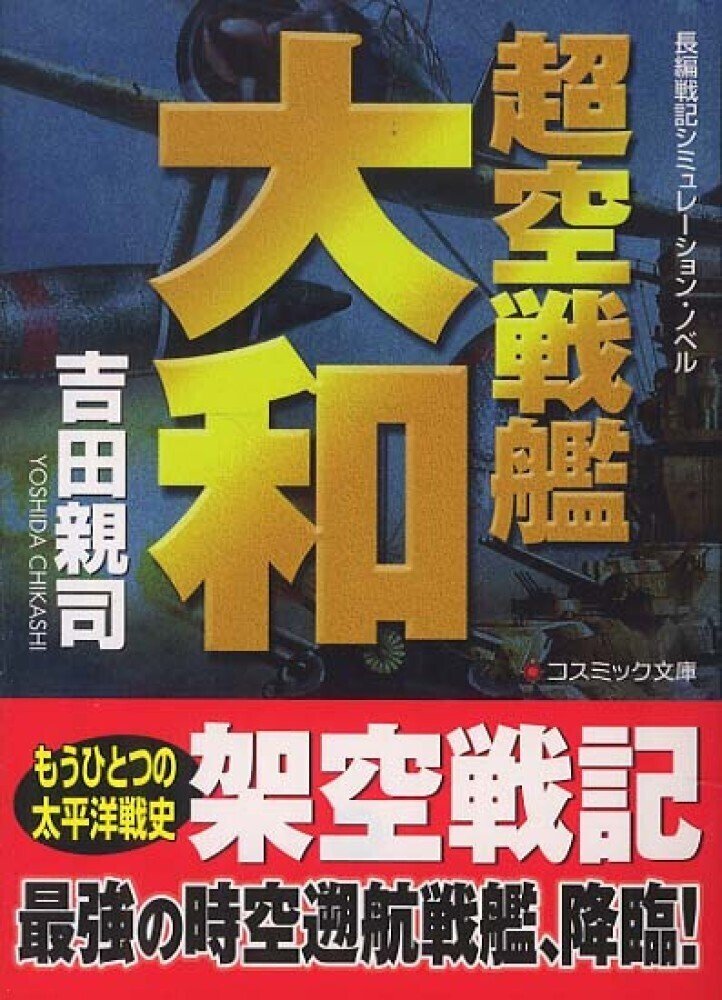

本書著者は、デビュー以来の20年間で100冊余りの、主に「架空戦記」小説を刊行してきた、すでにベテランと呼んでいいだろう、当年53歳のライトノベル作家である。

私はこの作家を、読んだことがないだけではなく、まったく知らなかった。

まず「架空戦記」ものには興味を持ったことがない。また、ラノベも、よっぽど売れている人なら、名前くらいは見たことあるかもしれないが、本書著者は、そこまで売れっ子というわけではないらしい。

しかし、20年間で100冊、平均年間5冊を書き続けるというのは、生半なことではない。

大雑把にいえば、2ヶ月半に1冊、コンスタントに20年間書き続けなければならないのだから、アイデアが枯渇したとかしないとか言っているような作家には、到底できない芸当で、私が主に読んできたジャンルの「本格ミステリ」では、そんな作家は一人として存在しないだろう。

したがって、著者の書いてきたものが、毎回「前例のないアイデア」を生んで、それを作品に込めなければならないようなジャンルでないことは明らかだ。つまり、毎回「(他に類例や前例はあっても、作家本人として旧作にはない)アイデアを付け加え」れば、いわゆる「同工異曲」であっても、まったくかまわないジャンルだ、ということであろう。

例えば、他の作家が「山本五十六」を使ったから、もうこちらは「山本五十六」を登場させてはならない、などということはない。登場させてもいいのだけれど、他の作家の作品とは違った活躍をさせなければならないとか、「実は、山本五十六は美少女だった」とかいった、比較的「新しいアイデア」を盛り込まなくてはならないジャンルだということのようだ。

つまり、本書著者がどうとかではなく、この人が書きたい小説というのは、そもそも、私が読みたいような小説ではないということなのだ。だが、だからと言って「存在価値がない」と言いたいのではない。

料理やお菓子にいろんな種類やジャンルがあって、それぞれにそれを好む固定客を持っているのと同じく、小説にもいろんな種類やジャンルがあって、難しい純文学が偉くて、読み捨てにされるエンタメが偉くないというわけではない。私個人は、後者にはあまり興味はないが、そういうものを求める人がいるのは事実だし、そうしたものの中でもまた、出来不出来があるというのも事実なのだ。

だから、ジャンルや肩書きだけで、頭から馬鹿にしてはいけない。ただ、無理に興味を持たなければならないということもない、というだけの話なのである。

さて、ベテランエンタメ小説作家の著者が、なぜこのような「専業小説家の心得本」を書こうと思ったのか?

それは無論、今の世の中、小説家に憧れる人が多く、職業小説家の内情について知りたいという人も少なくないだろうから、あまり知られていない「業界の内情」を面白く書けば、けっこう売れるのではないかと考えた、というのはあるだろう。著者は、プロの作家だから、絶対に売れそうにもない本は書かないだろうし、そもそもそんな本は、書いても出版してもらえないというのが、今の世知辛いご時世なのである。

だが、単なる「金儲け」目的だけではない。

ベストセラー作家ならずとも、20年間専業作家をやり遂げてきた著者には、後進に語っておくべき「経験」や「知恵」がないわけではない。「ベストセラー小説の書き方」は教えられないかもしれないが、専業作家としてサバイバルしていくための知識なら「教えてあげられることはある」と、そう考えて本書を書いたのである。

では、なんで「教えてあげよう」とか「教えてあげなければ」ならないと考えたのか。

それは、小説家に憧れる若者たちの少なからぬ部分が、小説家という職業の「現実」やその「厳しさ」をまったく知らないままに、無防備に参入してきては、傷だらけの敗者となって、業界を去っていかねばならないという悲惨な現実が数多くあり、それが昔よりもひどくなっているからである。

『 とても悲しい現実ですが、小説家も使い捨ての時代に突入しております。出版社の体力が落ち、新人を育てる余裕がなくなってしまった弊害です。

五年前にブレイクしたお笑い芸人のことを覚えている人は少数派でしょうが、出版界隈も似たような状況に陥りつつあります。

いわゆる「なろう系」からスカウトされる人が増えて以降、それが顕著です。

せっかく華々しくデビュー商業デビューしたのに、業界の常識や作法を知らないため、一発屋で消えてしまう作家があまりにも多すぎます。つまり、(※ 読者の)皆さんが名前を憶える前に新刊が出せなくなってしまうのです。

そして出版社は現状を改善する意識に乏しいようです。小説家とは、今も昔も憧れの職業であり、志望者には事欠かないためです。』

(P5、「まえあがき」より)

こうした現状は、私のような古参の本読みならおおよそ知っていることなのだろうが、若者なら知らなくて当然だろう。

明治大正の御世なら、小説家など「やくざな職業だ」とカタギの親なら言っただろうが、戦後の昭和以降、小説家は憧れのスターで、親がよほどの本読みや知識人でもないかぎり、子供が小説家に憧れ「プロになりたい」とパソコンに向かって小説を書いていたとしても、それを「良い趣味」だとは思っても、「やめろ」とは言わず、むしろ応援してくれるのかも知れない。

だが、本書著者の言うとおり、ただでさえ、一部エリートのための世界だった「小説出版界隈」は、今や、さらに厳しいサバイバルを要求する修羅場となっている。

しかしまた、それでも若者たちが「一度は挑戦したい」と考えるのはやむを得ないところだから、本書著者は「じゃあ、小説を一生懸命書くのは当然として、それ以外にも、こんなに色々と考え、気を配って、やらなきゃならないことがあるんだよ。君は、それをやるきる覚悟があるかな?」ということで書いたのが、本書というわけだ。

無論、問答無用の「天才」があるのであれば、そうした「雑用」など、周囲がなんとかしてくれるだろう。「天才の先生」は、小説を書いているだけで済むのかもしれない。

だが、「そこそこ面白い小説が書ける」程度の才能では、すぐに淘汰されてしまうのが、今の出版界なのである。

「note」を始めて以来、小説家志望でもなんでもない私でさえ、小説家志望の若者の多さが実感できるようになって、「おいおい、大丈夫かい。そんなに甘い世界じゃないぜ。好きなことは趣味にしない方が賢明だぜ」と、いらぬお節介でしかない記事を書いたりしている。

こうした「おじさんのお節介」に対し、本書著者は次のように批判的である。

『 年収が億ですって? そんな桁がこの世に存在するのでせうか……。

思いますに、(※ 松岡圭祐の)『億を稼ごう』を読んで本当に億が稼げる人は、なにをやっても成功するだけの天賦の才覚と強運に満ち溢れた傑物だけでしょう。

プロ野球で言えば元メジャーリーガーのイチローや現役の大谷翔平のような超大物選手ですね。日のあたる場所で活躍する彼らには、たしかに誰しもが羨望を感じてしまいます。

けれども、ですよ。

同じ野球選手でも、メジャーリーグに行けないどころか、二軍と一軍を行ったり来たりしているような選手だって大勢います。彼らの人生は、ただただ悲惨なだけでしょうか?

僕はそうは思いません。好きな野球で収入を得るという途轍もない幸運を手にしているからです。

小説家も同様です。印税も原稿料も安く、食うや食わずの生活をしていても、好きな本を書いて生きていけるのは、本当にぜいたくな人生だと思います。

「負け惜しみを言うな。趣味と仕事は切り分けろ。趣味がつらくなったら最悪だ。嫌いな仕事をしたほうが人間的に成長できるぞ」

頭ごなしにわかったような口をきく輩もいましょうが、はっきり言えば、それは嫉妬です。好きなことで収入を得ている人間が羨ましくてたまらないのです。

かつての僕がそうだったように、です。』

(P18~19、太字強調は原文)

このように、本書著者は、「おじさんのお節介」を否定してみせるのだが、しかし、小説を書こうと思うような人ならば、文章をちゃんと読めのないでは、本人が困ろう。

ここで注目すべきは、『頭ごなしにわかったような口をきく輩』という主語の、『頭ごなしに』の部分。

『かつての僕がそうだったように』と、微妙にフォローを入れつつも、そんな輩の言うことなど所詮『それは嫉妬』だと否定的に断じて見せるが、しかし、そういうことを言ってくれる人の皆が皆、そういう意見を『頭ごなしに』言っているわけではないことを、本書著者自身は、よく弁えてもいる。だからこそ、そちら(嫉妬からではなく、現実に即して助言してくれている人)に配慮して『頭ごなしに』という限定句を付けて、「あなた方の話ではないですよ」と区別して見せているのである。

つまり、人生経験に裏付けられた「大人の知恵」として、冷静に「趣味と仕事は切り分けろ。趣味がつらくなったら最悪だぞ」と言ってくれる人の意見は、否定しがたい真理を含んでいる、ということなのだ。

だが、それを簡単に認めてしまったら、そもそも本書は成立しない。

前述のとおり、本書は「ベストセラーが書けるようになる方法」を伝授する本ではなく、「ベストセラー作家にはなれなくても、専業作家として生き延びていく方法」を伝授する本なのだから、最初から「きついから止めておけ」と言うわけにはいかないのである。つまり、ここは「大人の事情」なのだ。

だからこそ、著者自身も、最初と最後に、次のような予防線を張っている。

『「小説家になりたいけど、どうやったらなれるのですか?」

いちばん多く受けるダイレクトな質問です。二〇二一年夏における僕の返答は、こんな感じでしょうか。

「小説家になりたい人はデビューの方法なんか自分で勉強しているものですよ。僕に聞く段階で「わたしには資料検索能力がありません」て公言しているのと同じじゃありませんか。そんなことでは、とても食べていけないからやめておきなさい。君が親戚だったら殴ってでも止めるレベルです。そこになおれ! 諦めろ! 公務員になれ! 君が! あきらめるまで! 説得を! やめない!」

……とまぁ、そこまでは申しませんが、小説家が浮き草商売であることは事実ですし、昨今の出版不況のなか、小説家を目指すのは蛮勇以外の何物でもありません。』(P21)

『 大部分の小説家は悲しいかな億は稼げません。けれども、多少の生活費と敬愛の念は稼げます。

努力がことごとく報われるのであれば、こんなに嬉しいことはありませんが、なかなかそうならないのが世の常。修羅場を重ねた労苦が徒労に終わり、編集者からは無視され、読者から罵倒される未来が待っているだけかもしれません。

そんな思いをしてでも書きたいですか?

書きたいはずです。この本を、ここまで読み続けてきたあなたなら、茨の道の先に栄冠を欲していることでしょう。

よろしい。ならば筆を執れ!

(おわり)』(P215)

著者も、書いているとおり、要は、小説家として生涯スポットライトを浴びることがなくても、脇役でも端役でも「その他大勢」でもいいから、とにかく小説家をやり続けたいという覚悟が持てるのなら、望みどおりに、小説家を目指せば良い、一一と、そういうことであって、決して、小説家としての華やかな成功まで、本書著者は保証しているわけではない。そんなこと、できるわけがないのである。

つまり、本書を読んで、読者が読み取るべき最大のポイントは「人並み以上の努力をできないやつは、止めておけ」ということである。「天才」でないかぎり、「人並みの努力」では生き残れないのが、小説家の世界なのだ。

だから、すでにお気付きの方もいようが、「天才」というのは、何も、ベストセラー小説をバンバン書き続ける松岡圭祐や、野球のイチローや大谷翔平のような、ごくごく一部の「売れっ子」だけを指すわけではないのだ。

本書著者のように、倦まず弛まず「小説家であり続けるための努力」を続けられるというのも、それは「人並み以上の努力ができる、という天才」があってこそであり、それならば、たぶん「小説家としては天才じゃなくても、小説家として食っていくことならできる」だろうという、これはそういう話なのだ。

さて、ここでまとめの質問だ。

(1)小説家志望のあなたには、小説家としての「天才」があるだろうか?

(2)小説家としての「天才」はなくても、「そこそこの才能」があり、かつ「人並み以上の努力をする才能(天才)」が、あなたにはあるだろうか?

この2つの、少なくとも(2)の方について、「その才能ならある。編集者に馬鹿にされ、読者に三文作家と馬鹿にされてでも、私は作家であり続ける。石にしがみついてでも作家になるし、屈辱に堪えてでも作家であり続けて見せる」と答えられるのであれば、一一「よろしい。ならば筆を執れ!」と、私も言っておこう。

これは「嫌がらせ」で言っているのではない。あなたは、試されているのだ。

(2022年7月27日)

○ ○ ○

○ ○ ○