竹本健治 『瀬越家殺人事件』 : 反時代的な 〈お遊び〉

書評:竹本健治『瀬越家殺人事件』(講談社)

まあ、呆れるほどに贅沢な一書である。

こんなことをやる作家など他にはいないだろうし、それにつきあうような出版社もなかなかあるまい。竹本健治とはつきあいも古く、ミステリに力を入れている講談社だからやれたことなのだろう。

もはや完全に「一見さんお断り」の世界である。

四六版単行本サイズの差し函入りで、それにシュリンク包装がなされている。

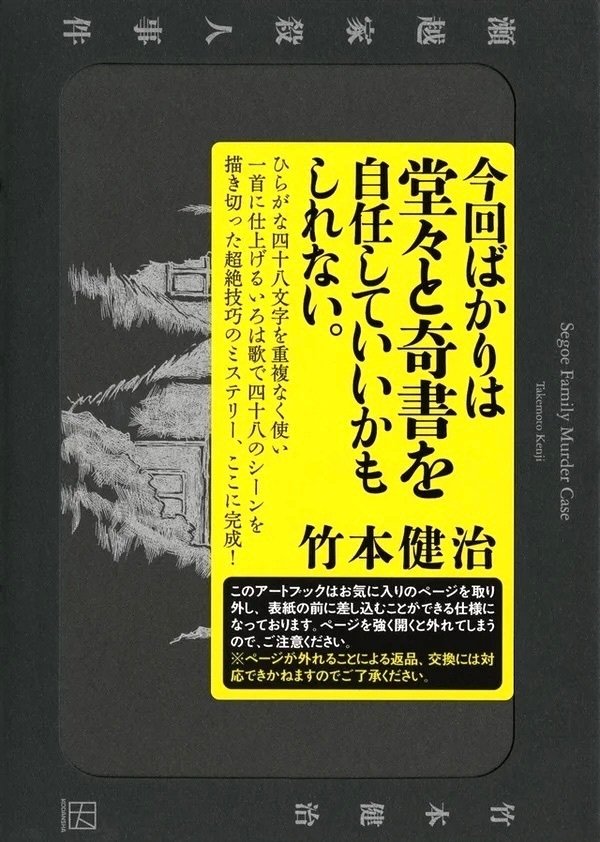

そのシュリンクパックの外側には、(読了後にわかることだが)巻末の「跋」文から引用である、著者の次の言葉を印刷した、黄色いシールが貼られている。

『今回ばかりは堂々と奇書を自任してもいいかもしれない。』

正直なところ「また、奇書か」と思った。

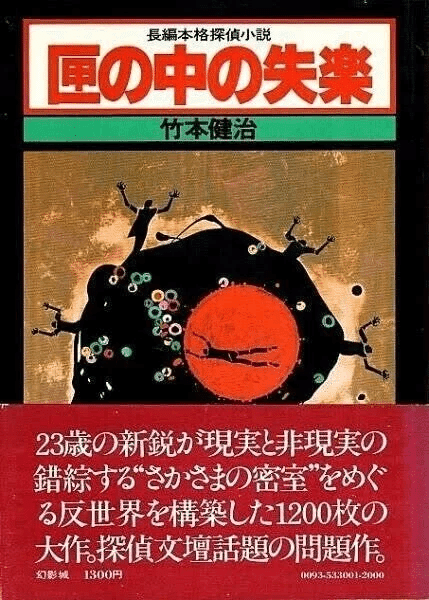

というのも、竹本健治のデビュー作にして代表作である『匣の中の失楽』は、読書家なら一度は耳にしたことのある、いわゆる「三大奇書」(夢野久作『ドグラ・マグラ』、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』、中井英夫『虚無への供物』)に続く、4番目の奇書であり、『匣の中の失楽』を含めて「四大奇書」と呼ばれることもある作品なのだが、そのせいで、竹本が「普通ではない作品」を書くたびに、一一こう言っては何だが、「奇書」という形容が、飽かずにくり返される。

もちろん、それらの場合は、竹本健治本人ではなく、惹句をつけた編集者や、推薦文を頼まれた作家などが、馬鹿の一つ覚えのように「奇書」という言葉を使うので、私はいつも「芸のない奴らだ。まあ、たしかに奇書という言葉にはインパクトがあるが、こう何度も使っていては、インフレを起こして有り難みがなくなるよ」と、そう思っていたのだ。

実際、竹本の前著である『話を戻そう』(光文社・本年4月刊)の帯にも『竹本健治は奇書しか書かん。』とあって、読んでみると、たしかに「奇書」ではあるのだけれど、古い竹本ファンである私に言わせれば「竹本健治は、普通のミステリも書いているよ。成功しているかどうかは、作品によりけりだけど」などと思っていたのだ。

だが、それから半年ほどで、今度はとうとう著者本人が「奇書」という言葉を使ったので、竹本健治ファンとしては、かえって「ちょっと困ったもんだなあ」という印象だったのだ。

だが、実際にシュリンク包装を解いて、本を開いたところ、これはたしかに「奇書」だと思った。

だが、問題は、いわゆる「中身」ではなく、本の「造り」が、まともなものではないのだ。「こんな本、よく出せたな」と呆れたのである。

Amazonの本書のページにある「紹介文」は次のとおり。

『これまで僕は自分の書いたものを奇書と思ったことはないのだが、今回ばかりは堂々と奇書を自任してもいいかもしれない。

ーーあとがきより。

「このミステリーがすごい」第1位に輝いた『涙香迷宮』の衝撃、再び! ひらがな四十八文字を重複なく使い一首に仕上げるいろは歌で、四十八のシーンを描き切った超絶技巧の書。挿絵もすべて竹本健治先生の手による、ミステリーファン垂涎のアートブックが完成しました。

断崖絶壁を背にした屋敷に住むのは、瀬越萬堂(せごえ・まんどう)と三人の娘、使用人たち。そこに招かれしは、探偵の納谷治楼(なや・ぢろう)。姉妹を誘拐するという予告が壁に殴り書きされた満堂から、犯人を突き止めてほしいという依頼だった。屋敷から発見される白骨、秘められた過去。事件の先にあるものは何なのか……。』

ここで紹介されているとおり、『涙香迷宮』は、「いろは歌」をミステリ小説の中に組み込んだ「本格暗号小説」の傑作であり、私も絶賛したし、多くのミステリ作家たちもまた、その天才にしかなし得ない偉業に、絶賛の言葉を惜しまなかった。

だからこそ、『涙香迷宮』は「このミステリーがすごい!」で第1位になり、「本格ミステリ大賞」を受賞したのである。

だが、『涙香迷宮』刊行直後のレビューで、私は次のように書いている。

『「面白い」などというありふれた言葉の対象とはならない、驚異の一書。

小説は「面白くなければならない」というのは、俗説である。

実際、人が何を面白いと思うかは千差万別であり、面白さとは実質的に内容規定など出来ず、せいぜい「知的に快感を惹起する特性」というくらいのことしか言えない。したがって、昨今流行の「通俗的娯楽性」だけが面白さではない。人によってはピカソも面白いし、別の人にとってはホーキングが面白い。』

つまり、たしかに『涙香迷宮』は天才にしか書けない作品なのだが、だからこそ「凡人」には、そのすごさが理解できない怖れのある、「娯楽」として楽しむには、きわめて敷居の高い作品だと、そう感じたのだ。

だから「そのつもりで、覚悟して読めよ」という「警告」を、私は早々に発しておいたのだ。

だが、この悪い予感は、的中してしまった。前記のとおり、『涙香迷宮』は「玄人読者」には高く評価されたものの、「わかりやすく、ありきたりな娯楽ミステリ」を求める「一般読者」には、『涙香迷宮』は「娯楽小説」ではなかったのである。

「このミステリーがすごい」で第1位、「本格ミステリ大賞」受賞といった「玄人筋」の評価を聞いて、どんなに「面白い」のだろうと期待した「一般読者」は、明らかにその期待を裏切られて「何これ?」となったのである。「なるほど、凝った造りにはなっているけど、小説としては面白くない」という評価を下す者が大半だったのだ。

彼らにとっては「小説=娯楽小説」なのであって、そこで「匠の技巧」を見せられても、そんなもの「小説じゃない」と、子供舌のシンプルな価値観によって、躊躇なく拒絶したのであった。

その意味で、再び「いろは歌」に挑んだ本書は、はじめから商業的成功は期待できないものだった。だからこそ本書の場合は、そうした「贅沢」の味わえる人だけが楽しめれば良いという、開き直った造りになっている。

「紹介文」にもあるとおり、本書は「ミステリ小説」ではない。まさに『アートブック』なのだ。

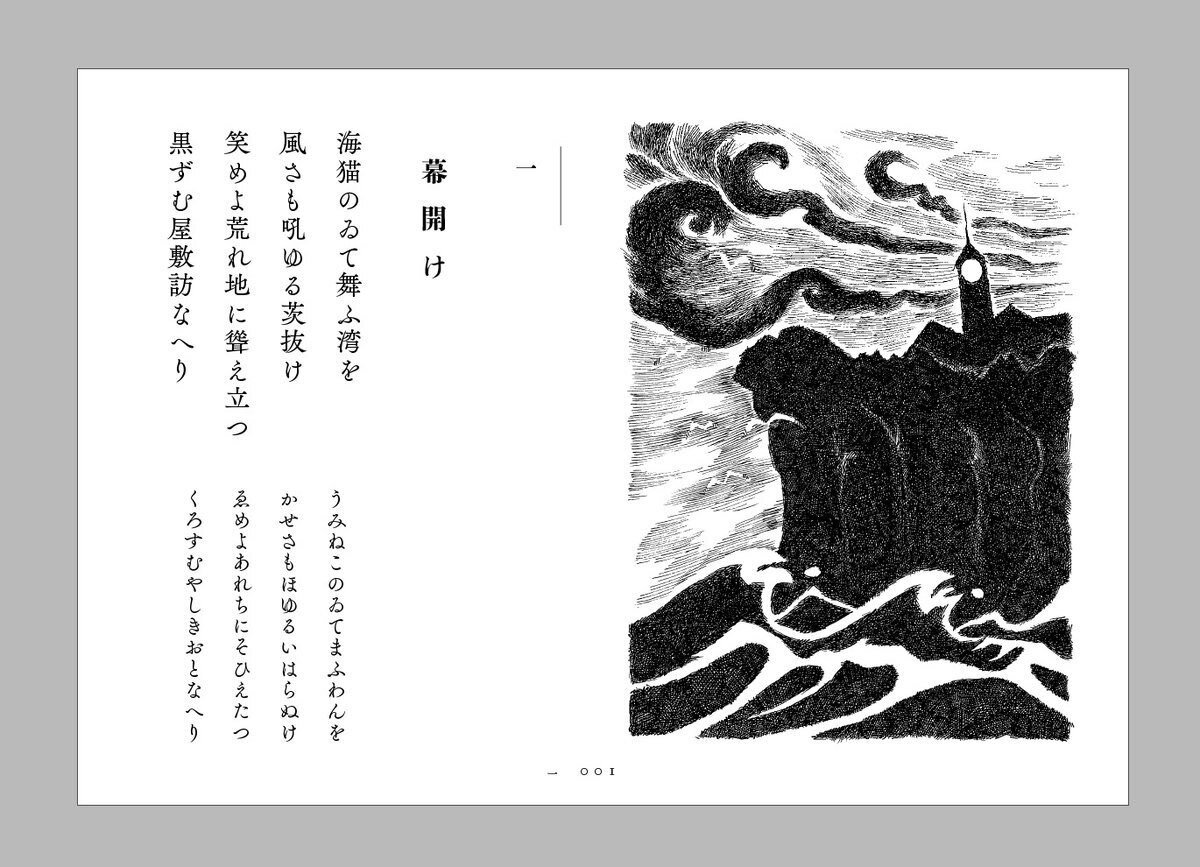

「いろは歌」48作で、古典的な館ミステリ(『グリーン家殺人事件』『黒死館殺人事件』等)の「シーン」を新たに再現した作品であり、そうした「シーン」は再現されているが、決して「小説」そのものではないのである。

『涙香迷宮』のように、ミステリ小説の中に「いろは歌」がパーツとして組み込まれているというのではなく、いろは歌で「ミステリ(小説)」の流れを再現して見せた作品なのだ。本書は、「小説」本ではないのだ。

シュリンクパッケージされた本書を手にとると、先に紹介した竹本健治の『今回ばかりは』云々という言葉の書かれた黄色いシールが縦に貼られているので、一見したところは当たり前の四六版単行本かと思うが、実は本書は、同サイズの横長本である。

その各ページに、物語の各シーンを再現した「いろは歌」48文字が一篇が書かれていて、その横には、著者である竹本健治自身の手になるイラストが、1枚ずつ添えられている。竹本は、もともとはマンガ家を志したことのある人で、以前には『入神』(南雲堂)という「囲碁マンガ」も刊行しており、今回は「いろは歌」48本による48シーンに、48枚の描き下ろしイラストを添えているのである。

つまり、本書は、あとがきにあたる「跋」なども含めて、全50ページほどの本なのだ。

書籍本体の厚みは、本文部分の用紙が、普通の小説本のような薄いものではなく、ケント紙をさらに厚くしたような紙が使用されているのと、しっかりしたハードカバーによるものだ。

しかも、本書は外函も含め、すべて黒い紙で造本されており、そこに銀色のインクで文字やイラストが印刷されており、小説本とはまったく違った、独特の味わいを醸し出している。なるほど、あえて言うなら「アートブック」ということになるのであろう。

そんなわけで、本書で「色」がついていたのは、シュリンクに貼られていた、竹本健治の言葉が刷られた、黄色いシールだけ。

本書は、黒の版面に銀色インクの印刷が、怪しく浮き上がる、黒ずくめ本なのだ。

そして、こうした凝りに凝った造りの本だからこそ、定価も税込3,850円とお高く、普通のミステリ小説の単行本2冊分の価格となっているのである。

したがって、くり返すが、もはや本書は、『涙香迷宮』のような「ミステリー小説」ですらない。

本書は、「いろは歌」の「技巧」と、その「お遊び」精神を味わうと同時に、その「贅沢なお遊び」を最大限に生かすための、凝った造本の味わいを楽しむべきものなのである。

そんなわけで、先日レビューを書いた『「若者の読書離れ」というウソ 中高生はどのくらい、どんな本を読んでいるのか』(飯田一史・平凡社新書)で紹介されていた、下のような「三大ニーズ」と「四つの型」を期待するような「お子さんたち」は、あらかじめお断りである。

「三大ニーズ」

(1)正負両方に感情を揺さぶる

(2)思春期の自意識、反抗心、本音に訴える

(3)読む前から得られる感情がわかり、読みやすい

「四つの型」

(1)自意識+どんでん返し+真情爆発

(2)子供が大人に勝つ

(3)デスゲーム、サバイバル、脱出ゲーム

(4)「余命もの」(死亡確定ロマンス)と「死者との再会・交流」

本書『瀬越家殺人事件』は、こうした「イマドキの一般読者」の理解の埒外にある、「趣味人(ディレッタント)」のための一書である。

喩えていうなら、ゴシックな洋館の炉端で安楽椅子に座り、パイプでも燻らせながら読み、そして「なんて世間を無視した暴挙なんだ!」と、仰け反って大笑いするような読書家のための、「贅沢きわまりない一書」なのである。

(2023年11月9日)

○ ○ ○

・

○ ○ ○

○ ○ ○

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○ ○ ○

・

・

・