【展覧会レポ】日本民藝館「芹沢銈介の世界」

【約4,400文字、写真約40枚】

日本民藝館に初めて行き、常設展と特別展「生誕130年 芹沢銈介の世界」を鑑賞しました。その感想を書きます。

▶︎結論

「民藝」と聞いたことはあるものの、よく知らない人も多いのでは。日本民藝館は、民藝を提唱した柳宗悦自身が創設した建物で、柳宗悦が集めた民藝を鑑賞できる貴重な美術館です。最小限のキャプションしかない展示方法により、「民藝」についてスーッと理解できました。アートに興味がない人も、社会見学として一度は訪れることをおすすめします!

おすすめ度:★★★☆☆

会話できる度:★★★☆☆

混み具合:★★★★☆

展覧会名:生誕130年 芹沢銈介の世界

場所:日本民藝館

会期:2024年9月5日(木)―11月20日(水)

休館日:毎週月曜日

開館時間:10:00–17:00

住所:東京都目黒区駒場4丁目3−33

アクセス:東大駒場前駅から徒歩約10分

入場料(一般):1,200円

事前予約:ー

展覧所要時間:約1時間

撮影:8割可能

URL:https://mingeikan.or.jp/exhibition/special/

▶︎アクセス

日本民藝館へは駒場東大前駅から徒歩約10分。駅から線路沿いにまっすぐ歩いて行くと到着します。鳥のさえずりも聞こえるような、静かな住宅街の中に位置します。

住所:東京都目黒区駒場4丁目3−33

▶︎柳宗悦って誰?

柳宗悦は、1889年東京都港区生まれ。1913年に東京帝国大学(現在の東大)哲学科を卒業。その後、仕事仲間からお土産として朝鮮陶磁器をもらい「無名の職人が作る民衆の日常品の美」に感動。その後、1925年「民藝」という言葉を作り、運動を本格化させました。 1961年、72歳で逝去。

▶︎民藝って何?

「民衆・民間」の「民」、「工藝」の「藝」、合わせて「民藝」。元々は、朝市に立つ商人たちが当たり前の安物の品を「下手物」 と呼んでいました。その中に、柳生宗悦たちは「健康な美」や「平常の美」を感じたため、正当な工芸品として「民藝」と読み替えました。

自然の恵みや伝統の力(=他力)を味方につけた職人の虚心な手仕事によって生まれた民芸品こそが美しい!と柳宗悦は説きました。

また、その美しさを分かるためには、人間が本来持っている美を感受する本能的な力(=直観)が不可欠だ!とも説きました。知識や先入観を用いるのではなく、自由な感覚で見ることが大切だ!ということです。

▶︎日本民藝館とは?

日本民藝館は1936年に開設されました。初代館長にはもちろん柳宗悦。柳宗悦により集められた、国内外の新古工芸品約17,000点が収蔵されています。

柳宗悦は、自分で収集した工芸品を広く一般に公開したいと考え、帝室博物館(現在の東京国立博物館)に寄贈を提案したものの拒否されました。その結果、柳宗悦は自ら美術館を設立することを目指したそうです。

現在、5代目館長を深澤直人が務めています。「Less is more」なデザイナーが、職人の手仕事を感じる作品を扱う日本民藝館の館長を務めていることは興味深いです。

日本民藝館は本館と西館に別れます。さらに本館は旧館と新館に別れます。

本館が常設展、特別展が行われる建物です。柳宗悦がこだわって設計し、1936年に建てられた部分が旧館、1982年に建て替えられた部分(主に特別展を行う部分)が新館です。

本館は、板張りの床や障子など、懐かしさと落ち着きを感じるこだわりの空間でした。作品のみならず、建築も日本民藝館のポイントだと思います。

本館から道路を挟んで向かいにある建物が西館(旧柳宗悦邸)。主に栃木県から移築された建物で、柳宗悦が72歳で亡くなるまで実際に住んでいました。なお、展覧会開催中の第2水曜、第2土曜、第3水曜、第3土曜に内部が公開されています(すごく変則的な日程…😅)。

▶︎感想

全体を通して、あまりないタイプの美術館だと思いました。

1)鑑賞方法が自由

2)キャプションなどは最小限

3)展示物は「美」なのか「美でないのか」曖昧な民藝のみ

4)館内は古民家のようで美術館感が薄い

本館内部は1階2階とも、中央の階段ホールを挟んで左右に2部屋ずつ、計8部屋。このうち1階左側の1室はミュージアムショップです。なお、ミュージアムカフェはありません。

靴を脱いで、黒い手提げ鞄に入れるよう指示されます。コインロッカーに靴を入れてしまうのがおすすめです。

鑑賞の順路の指示は何もないため、若干戸惑いました。

日本民藝館のアクセスは良くありません。しかし、館内にお客さんが多くて驚きました。中でも女性が多いことも意外でした(全体の8割くらい)。着物を着ている方も散見され、着物を着て行く美術館=日本民藝館というポジションが出来上がっているのかもしれません。また、外国人も多いことも印象的でした。

✔️「常設展」感想

展示物の名前・産地・年代以外に、キャプションは何もありません。英語の説明は「Don't touch!」くらい。

私は「民藝って、工芸品をアートと捉えたやつだよね」くらいの事前認識しかありませんでした。「日本民藝館とは」「柳宗悦とは」「館長のあいさつ」「展覧会の紹介」などが設置してあると予想しましたが、説明がほぼゼロな点は、ちょっと面食らいました。

館内の展示は、秩序があるようなないような「何でもありの博物館」という印象でした。「何でもかんでも"ビビッときた"ものを集めていると、家がパンクするんちゃうか」「旅先から持って帰ったり、宅急便で送るのも大変やなぁ」と思いました。

館内には、説明のない「民藝」が何でもかんでも展示されています。そのため、来場者(私も含め)は難しい考えなしに、無邪気に鑑賞を楽しんでいるようでした。

帰宅後にパンフレットを読むと「品物の説明書きを意識的に少なくしていますが、それは知識でものを見るのではなく、直感の力で見ることが何よりも肝要であるという、柳の見識によるものです」とありました。

民藝には、明確な美しさの基準はありません。そのため、パネルに解説を恭しく書いて、来場者は「ふむふむ」と作品を評価・消費するのではなく、素直に美しさを「感じる」ことが重要だとよく分かりました。

館内にジャンルレスで展示されている様々な民藝を見ていると「柳宗悦が収集した民藝の"美しさ"の基準って何やろう?」と素朴に思います。「これは民藝!」「これは民藝じゃない!」と区別できません。見る人の感性に大きく委ねられているのだと思いました。

そのように民藝を考えていると「チョコエッグ事件」と似ていると思いました。「チョコエッグ事件」では、お菓子のおまけフィギュアに著作物性があるか否かが問われた裁判です。結果的に、応用美術でも個別判断をすべきで、「思想又は感情を創作的に表現」にも高低があるとされた判例です。

民藝の場合は、著作物よりも、もっと判断が難しいと思います。例えば、スプーンはどこまでいってもスプーンです。「これがアート(=民藝)だ!」と言っても、裁判ではロジックが通らないでしょう。

マルセル・デュシャンは「レディメイド」を提唱しました(1917年)。柳宗悦は、1925年に「民藝」という言葉を作りました。ともに考え方が似ている部分、異なる部分はありますが、ほぼ同時期に興った点は興味深いです。

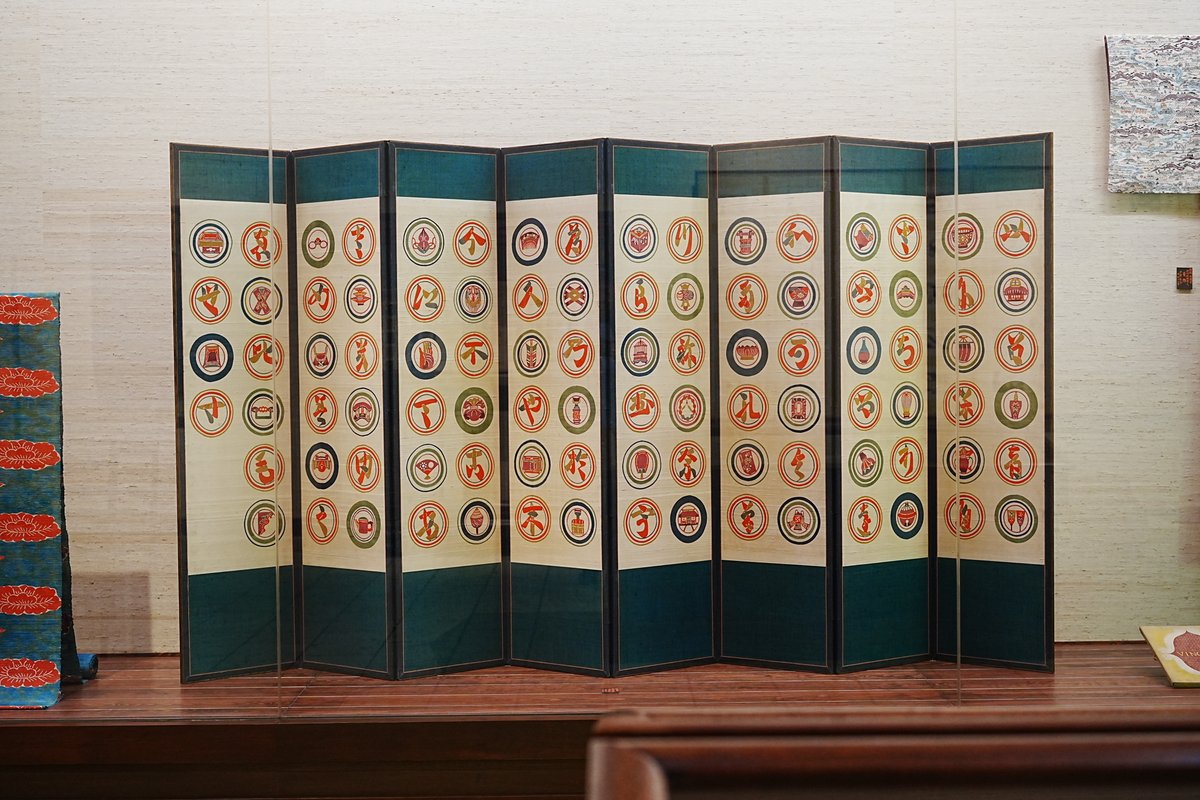

✔️「生誕130年 芹沢銈介の世界」感想

自由な色彩感覚と模様を生む天賦の才に恵まれた染色家・芹沢銈介(1895-1984)。(略)「本当の美しさがわかっている」と柳宗悦が評した芹沢の蒐集にも注目。来年生誕130年を迎える芹沢の手と眼の世界を堪能ください。

芹沢銈介は、静岡市名誉市民、文化功労者、人間国宝です。柳宗悦とともに日本各地を訪ねて民芸品や民具を調査した人物で、静岡市立芹沢銈介美術館も開設されています。館内には芹沢銈介が誰なのか、例の如く何の説明もありませんでした😅

今回のメインビジュアル

館内には、芹沢銈介のインタビュー動画(約10分)も展示されていました。しかし、フィルムが古いためか、音割れしており、6割くらい聞き取れません。英語字幕を読んだ方が意味を理解できました。人間国宝に指定されて「実に嫌です」とのこと。

カッターナイフで切るシーンなどを見て、作品の裏側には、実際に作品を「手」で作っていることがよく分かりました。もし、作品制作にフォトショップなどのデザインソフトウェアを使っていたら、どれだけ苦労していたとしても「手」は入っておらず「民藝」にはならないと理解しました。

全ての展示を見終わり、プラスチックが使われているものが一つもないことに気付きました。木製、金属製にしろ、全ての民藝には「人の手」を感じました。これは、深澤直人や佐藤可士和など、無駄なものを削ぎ落とした工業的な美しさとは正反対だと思いました。

私は、ユニクロの美しさは民藝に通じると聞いたことがあります。

LifeWearは、あらゆる人の生活を、より豊かにするための服。美意識のある合理性を持ち、シンプルで上質、そして細部への工夫に満ちている。生活ニーズから考え抜かれ、進化し続ける普段着です。

日本民藝館に行く前は「茶の湯みたいに、無駄なものを削ぎ落として合理的な実用性を追求した結果、そこに美しさが宿る民藝は、ユニクロと似ているのかも」と納得していました。

しかし、民藝の意味や背景を理解した時「ユニクロは、画一的な大量生産のなかにある完成された合理的な"服の部品"。民藝は、むしろ対局のポジションにある」と気付きました。

▶︎まとめ

いかがだったでしょうか?普通の美術館とコンセプトが大きく違うため、新鮮な気付きが得られると思います。また、日本の美術の中で重要な「民藝」運動についても理解できる貴重なスポットです。アートに興味が薄い人も、社会見学のように楽しめるかもしれません。

▶︎今日の美術館飯

いいなと思ったら応援しよう!